Из Москвы до Стамбула лететь три часа. Почему бы не полететь, снимая на среднеформатную плёнку, кутаясь в одежду не по сезону, питаясь одними сладостями и крепким и горьким чаем, дивясь на котов и записывая впечатления от поездки. Действительно, почему бы и нет?

Самолет летит три часа, а потом упирается крылом в море и вращается: раз, другой, третий. В такие моменты я сжимаю руками подлокотники и говорю про себя «Пожалуйста, не надо так». В этот раз всё обошлось легче — замечательный режиссёр-документалист Али Хамраев рассказывал из-за соседнего кресла о своих беседах с Тарковским, вспоминал Володю Китайского и советовал посетить музей авангардной живописи в узбекском Нукусе.

«Моя жена боится летать. Она каждый раз много пьёт, чтобы растворить аэрофобию в алкоголе, а потом методично вспоминает мне все мои грешки. А из самолёта никуда и не денешься!» Лайнер плюхается на полосу, и я забываю в кармашке кресла свой ноутбук.

Стамбул разрезан Мраморным морем на две половины: европейскую и азиатскую. Впрочем, обе половины не слишком восточные: на скоростных низкопольных трамваях ездят женщины в никабах с накрашенными ресницами, а антенна сотовой связи на минарете раздаёт мобильный интернет.

Наверное, за этим сюда и ездят: чтобы сфотографировать чужую женщину без опаски, что её муж отрежет тебе голову.

Мы поселились на европейской стороне, в районе Бала́т. Выбрали его потому, что нам понравился узкий бирюзового цвета домик и потому, что в Балате не ходят туристы толпами. Отсутствие туристов греет душу, но ровно до тех пор, пока не понимаешь причину их отсутствия.

Балат — это один из самых консервативных районов города, заселённый преимущественно верующими мусульманами в свободных белых одеждах (с бородами), их жёнами в свободных чёрных одеждах (без бород), а также чумазыми детьми и особенно жалкими кошками.

Забраться в Балат оказалось непросто. Таксист подхватил нас на станции метро, а затем долго петлял по узким мощёным улицам, кляня зависший яндекс-навигатор в телефоне. Он беспрестанно бибикал, разгоняя детей и котов, разгонялся сам на любом возможном участке, вгоняя А. в приступы тошнотного ужаса.

Дорога иногда поднималась вверх под страшными углами, порой падала вниз американскими горками. Вскоре нам придётся ходить этой дорогой по несколько раз в день, стирая ноги и сбивая дыхание.

В ряду одинаковых домов и бесконечно серпантинных улиц нужен ориентир. Для нас ориентиром был краснокирпичный купол греческой православной школы. Огромное здание, похожее больше на крепость веры, чем на учебное заведение, пребывает в запустении. Похоже, что греков или вырезали, или прогнали, а сооружение оставили в назидание или для каких-то своих тюркских нужд. Теперь к нему струится тонкий ручеек туристов, питающий дюжину лавочек поблизости.

Мы живём совсем рядом с куполом, определяем по нему нужное направление и правильную автобусную остановку.

Туристов завлекают в Стамбул котами. Мол, не город, а кошачий рай — куда не посмотри, везде сидит и мурчит. На самом деле кошачьи в социальной иерархии Стамбула стоять чуть выше крысок. Они живут на улицах, опасливо сверкают глазами из мусорных баков и мастерски лавируют между мчащимися автомобилями.

Приличные коты встречаются разве что в азиатской части города. Коты европейской части жадно утащили у меня котлету из шаурмы и не знали, что делать с угощением из сырого яйца. Вероятно, они и яйца никогда не видели.

Если хочешь посмотреть на нравы народа — обратись к лингвистике его родного языка. В турецком языке встречается будущее категорическое время, повелительное наклонение и понудительный залог. На слух язык похож на езду с детской горки на предварительно отбитой заднице: и весело, и больно, и мама заругает.

В один из дней у меня заболело ухо, и А. нагуглила турецкое лекарство для закапывания. Оказалось, что ухо по-турецки — это kulak. Даже и не знали, что рисовать на бумажке.

Погода — странная до невозможности. Яркое солнце, холодный воздух и ветер, который срывает с А. её шляпу. Совершенно непонятно, как одеваться без перегрева и замерзания. Успеваешь согреться и замерзнуть несколько раз в день. Иногда одновременно.

Все пять дней надеялись, что завтра станет наконец по-настоящему тепло. Но Стамбул нагрелся только в тот день, когда мы ехали в аэропорт.

Город похож на миры Орхана Памука. Каждая антикварная лавка — целый Музей Невинности. В одной я приобрёл маленький пластиковый пакет с дюжиной бумажек. На бумажках неровной рукой нарисован город: купола мечетей, фаллические пики минаретов, чайки, парящие над городом кругами (у каждой — свой круг).

В одном из ящиков антикварной лавки лежала стопка пыльных картонных карточек с фотографиями отельных праздников. На них нетрезвые усатые мужчины и слегка полные женщины пляшут, смешно растопырив руки и ноги.

В городе всегда и везде пахнет хлебом. Кажется, что для турков он так же сакрален, как для наших родителей. Его пекут в огромных печах в каждой подворотне: из печей вырываются синие огоньки пламени и специально обученный человек вытаскивает специально созданным веслом сразу дюжину ароматных батонов за раз. Потом юноши в шлёпках и женщины в никабах разносят хлеб по домам: завтракать, обедать и ужинать.

Хлеб ароматный, из домашнего кислого теста. Его не должен касаться нож, хлеб следует рвать на ломти, выпуская клубы пара и запах, от которого урчит в голодном животе. Прямо как детстве, что осталось в сотнях километров отсюда.

По улицам ездят торговцы и мастера всех мастей. Ровно в десять по узкой и крутой улице мимо котов катит свою тележку продавец маковых рогаликов, оглашая окрестности звонким криком. Мы с А. со смехом передразниваем его: «Булкииииэ!»

В один из дней наблюдали картину: продавец остановился у соседнего дома, и положил пару рогаликов в ведро, которое свисало на верёвочке с верхнего этажа. После резвая бабушка втащила рогалики к себе, а продавцу спустила на дне ведра положенную мелочь.

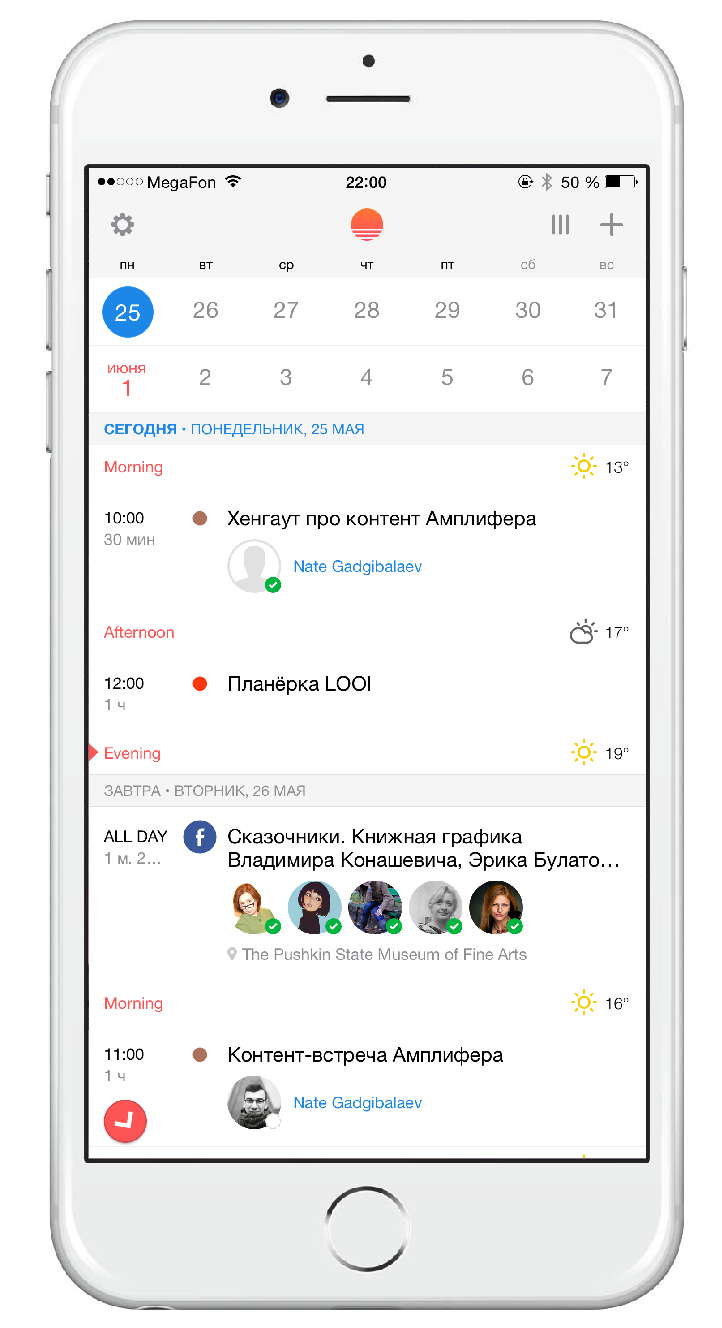

Паром из Каракёй и Эминоню — я буду помнить твою верхнюю палубу. Мы ездили на нём несколько раз, спасались из мира «тараканчиков» в мир хипстерских кофеен азиатской части. Чайки кричат, теплоход лавирует между танкерами и дюжиной других пароходов. По палубе разносят крепкий чай, без которого никуда.

Пассажиры здесь самые разные: многодетные отцы, уставшие путешественники с чемоданами на колёсиках, туристы вроде нас. Между европейской и азиатской частями города давно проложили метро, но кому оно нужно, если есть паром и чай.

А. пыталась торговаться на рынке, но получилось вяло. Она пыталась купить два десятка стручков ванили за пятьдесят лир, но один из продавцов заругался на такую цену и гневно прогнал нас из лавки, а второй продал ваниль слишком спокойно для такой цены.

Еще привезли домой орехов, странную чесночно-томатную пасту и халву. В чемодане всё это славно перемешалось и пропиталось запахами друг друга. Впрочем, это вполне по-турецки.

Город пропитан духом Кемаля Ататюрка. Для турков национальный лидер — это сплав Сталина и Петра Первого. Он научил их носить европейское платье, устроил несколько геноцидов, был жестокий и справедливый. Кемаль смотрит на туристов с портретов в окнах, и банкнот.

В Турции действует закон, который карает за критику Ататюрка. Запрещено носить его фамилию и дорабатывать портреты. До сих пор запрещено публиковать переписку Кемаля с женой, в которой он выступает обычным человеком, а не национальным героем или полубогом с грустным лицом.

Стамбул — это не только густой чёрный чай (который быстро вызвал у А. отвращение), но еще и турецкие сладости, называемые у нас восточными. Они представляют собой концентрированный сахар, густо пропитанный сахарным сиропом, и посыпанный орехами, настоенными на растворе сахара в сахаре. У этих сладостей нет даже вкуса, сплошной гликемический удар.

Удивительно, но я быстро подсел на все эти штуки, и скучаю по ним до сих пор.

Стамбульцы кажутся агрессивными, но миролюбивыми водителями. Клаксон в турецком автомобиле важнее любых рычагов и педалей, он пускается в действие каждые несколько секунд. Забибикать, а потом грязно выругаться, махнув раскрытой ладонью — это обязательный порядок действия при виде другого водителя. Даже уличные коты ссорятся реже.

Автобусы, трамваи, метро и прочие паромчики оплачиваются транспортной картой с видами мечетей на ней. Она здорово высасывает лиры из кармана, особенно если ты живёшь в странном религиозном районе. Как мы.

Побывали с А. в мечети. Внутрь не ходили, ощутив ментальный блок гражданина православной цивилизации. Зато зашли во двор, посидели на вечно холодных гранитных камнях. У мечети чувствуется какая-то энергетика, которую сам себе придумываешь — воздух сгущается, а само строение словно гудит. Как будто ты зашёл в электротрансформатор.

Во дворе мечети стоят надгробия, исписанные со всех сторон, да ходят особенно упитанные коты. Аллах с ними!

Кажется, что жестокость для турков — это форма существования нации. Они жестоки, потому что могут себе это позволить. Милосердие как проявление слабости. Турки жестоки словно кошка, которая убивает всех птенцов в гнезде, вместо того, чтобы утащить одного. Пусть все знают, кто здесь хищник.

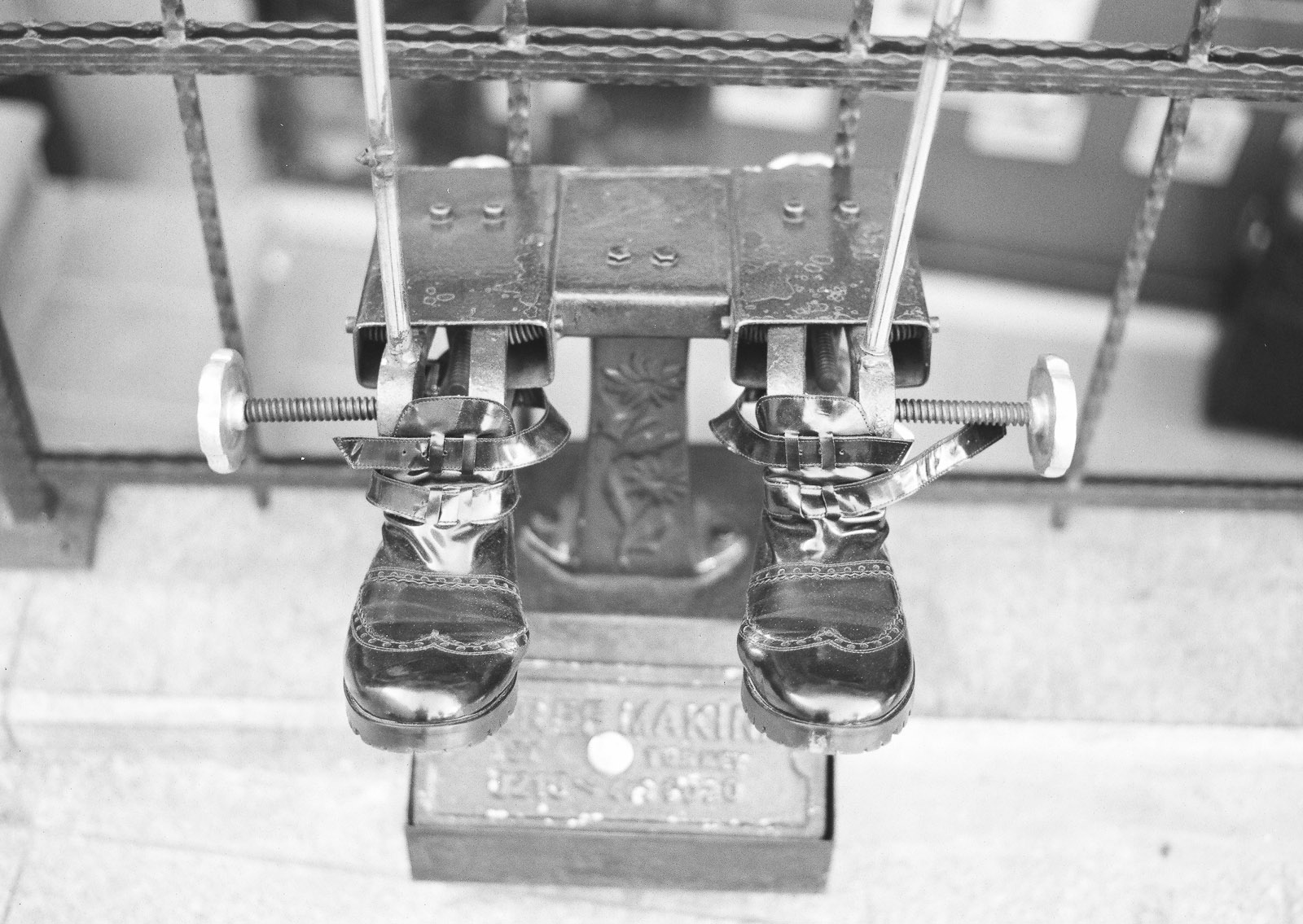

Мы были возле Святой Софии, бывшего главного храма Константинополя, позже — мечети, а ныне — музее. Кажется, что стены храма красные от крови, что янычары Мехмеда Второго вырезали греков у его стен, и где-то здесь нашли тело последнего римского императора Константина, опознав его по царским сапогам с вышитыми на них орлами.

В любой относительно солнечный день на набережной Золотого Рога собираются семьи — они жарят импровизированные шашлыки на мангалах, греют адский черный чай, распространяя по округе шум, мусор и запах жареного мяса.

А. пытается незаметно сфотографировать одно из семейств, когда мне словесно цепляет другое. «Оу, Раша! Привьет!» — говорит один из мужчин и добродушно улыбается, обнажив белые зубы. Его супруга наверное тоже улыбается, но этого не видно из-под никаба.

С воды Стамбул похож на какую-нибудь Венецию, Флоренцию или иногда даже на Копенгаген. Изнутри город напоминает Тель-Авив. Наверное, все приморские города похожи друг на друга. Чайки, белые фасады, паровозные гудки и ленивые жители, которые спят днём, скучают по утрам и веселятся к ночи.

В один из дней жители нашего района устроили светопреставление с музыкой, петардами и танцами. Танцы странные — мужчины медленно двигаются, положив руки на плечи друг друга. Мы с А. решили, что они крадут невесту.

Если Стамбул — это родина шаурмы, то я — суп из лебединых крыльев. Я честно пытался питаться одним мясом в лаваше, но преуспел относительно. Шаурма здесь сухая и невесёлая, как судьба грека-пенсионера. Мясо жёсткое, из соусов какой-то странный майонез с перцем. Вместо питы то и дело пытаются завернуть всё это в батон.

Теперь кажется, что в Череповце шаурма была совершенной. Сейчас я понимаю и принимаю всю ответственность за свои слова.

Гуляя по старому городу, случайно забрели с А. в район бесконечного рынка. Забавно, как продавцы локализируют лавки с товаром, который продают. На рынке встречаются целые районы с джинсами, мочалками, шторами и даже женским бельём — хлопковые трусы лежат обильными стопками. Я ехидно показываю А. на фотографию девушки в чулках, намекая что турецкая женщина носит их под хиджабом.

«Ага, прямо как обычная европейская женщина» — отвечает А.

Одно из самых печальных впечатлений от Стамбула — это дети-попрошайки. Большинство из них не выглядело беспризорными. Скоре попросить лиру у туриста было для детей чем-то вроде подросткового спорта: кто больше напросит. Дети берут нахрапом и смотря прямо в мои карие глаза своими огромными и голубыми, здорово контрастирующими на чумазом личике.

— Не давай ни в коем случае!, — шепчет мне А. — Лучше мороженое купи. Девочка замолчала, посмотрела еще пристальнее, а затем что было сил наступила мне на ногу.

В один из дней зашли в супермаркет, решили устроить небольшую домашнюю вечеринку. В итоге пришлось печь шакшуку, благо яйца и творог есть везде. Но продукты в Стамбуле странные: скользкие оливки, солёный до ужаса сыр, сахар в сахаре опять вот, да оливковое масло в двадцатилитровых бидонах.

Открыли для себя красную помидорно-чесночно-томатную пасту. Её оказалось неплохо намазывать на хлеб. Больше кушать толком и нечего, друзья.

На тихих хипстерских улочках азиатской части несложно потеряться (и хочется это сделать). Тут каждый второй магазин — это магазин винтажной одежды, а каждый первый — это не магазин вовсе, а кофейня с харио, органическими сэндвичами и специальным котом в ошейнике.

Мы с А. рассуждаем о культурном коде хипстерских заведений: некрашенные бетонные стены, старые стулья (и всё разные), бородатый татуированный бариста в кожаном фартуке. В этот момент специальный кот отгоняет от входа других, неспециальных котов, обитающих в округе в изобилии.

На старом рынке в Кадыкёй купили домой медный поднос, отштампованный хитрым полумашинным трудом. Там довольно интересно для уже изысканных покупателей вроде нас: мы легко фильтруем туристические местечки ради аутентичных.

Туристы обычно гуляют по центральным «улочкам», а мы забираемся подальше, поближе к торговому краю. Где еще встретишь лавку с птичьими клетками, торговца вениками или мастера по изготовлению табуреток? Придумайте любую бытовую вещь, и на рынке Кадикёя для неё найдется отдельный торговец в отдельной лавке.

Сходили в старинное аутентичное кафе «Боза», где разливают одноимённый напиток. Боза готовится из ферментированного пшена с добавлением яблочного пюре и подаётся в стакане. По вкусу напиток похож на хорошо постоявший и очень густой яблочный сок.

В «Бозу» раз за разом заходят турки, быстро выпивают по бозе и шумно удаляются, иногда унося с собой баночку для родни. В кафе совершенно уэсандерсоновский интерьер: мятно-бежевые оттенки, плитка, зеркала и старое дерево. В углу, под стеклянным куполом — стакан, из которого пил бозу сам Ататюрк.

Вечером разразился дождь, который не дождь совсем, а целая буря. Солнце затянуло тучами за несколько секунд, лёгкий приморский бриз сменился мощным ветром, который дует равномерно и сильно, поднимая облака пыли и гоняя их по наклонным мощёным улицам. За ветром пришёл дождь, сначала слабый, а потом всё сильнее и сильнее. Над улицей уже низко, на глиссаде пролетел самолёт, выпустив шасси, качаясь и постанывая от штормового ветра.

Мы добежали до дома за секунду до ливня. Ветром срывало полотенца с бельевых веревок и шатало антенны. А. поймала волосами маленький камешек и испуганно уверяла меня, что на неё упал кирпич.

В дни нашего путешествия в Стамбуле проходили выборы. Весь город была увешан тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч флажков. С плакатов на нас смотрели идеальные турецкие мужчины и женщины: мужчины с очками и усами, женщины в брюках и платках.

На набережной развернулся агитационный пункт: на фуру установили дюжину мощных колонок, из которых играла предвыборная музыка. Рядом мужчины и женщины держали в руках чьи-то портреты и укоряли невидимых противников. Зрители время от времени хлопали в ладоши. Странное зрелище.

Мы жили в типичном турецком доме. Такое жилище развивается не по горизонтали, а вверх. Можно представить себе трёхкомнатную квартиру, каждая из комнат которой поставлена друг на друга и связана крутой деревянной лестницей. Минимум кирпича и камня, зато скрипучих полов и потолков в избытке. Спасибо хотя бы за узкие балконы.

Дома упираются плечами в соседей слева и справа. Многие заброшены и кое-как заколочены. Они превращаются в руины, зарастают и становятся пристанищем для чаек и котов.

В один из дней сделали маленькую вылазку к старому железнодорожному вокзалу Хайдарпаша. Его построили больше века назад как промежуточную станцию по пути в Багдад. Прекрасное здание в колониальном стиле: с ажурными окнами, звонкими залами, отражающими каждый шаг, и медными оградами, которые успели позеленеть от времени и бездействия.

Уже много лет вокзал стоит без пользы. На путях ржавеют поезда и вагоны, окошки билетных касс покрываются пылью. Вокзал собираются пустить со дня на день (по одним версиям), а по другим планируют перепрофилировать в торговый центр. В день нашего визита внутрь заносили картины для выставки. Полотна выглядели странной пародией на Ротко — казалось, что на грузовик с холстами упала цистерна с краской.

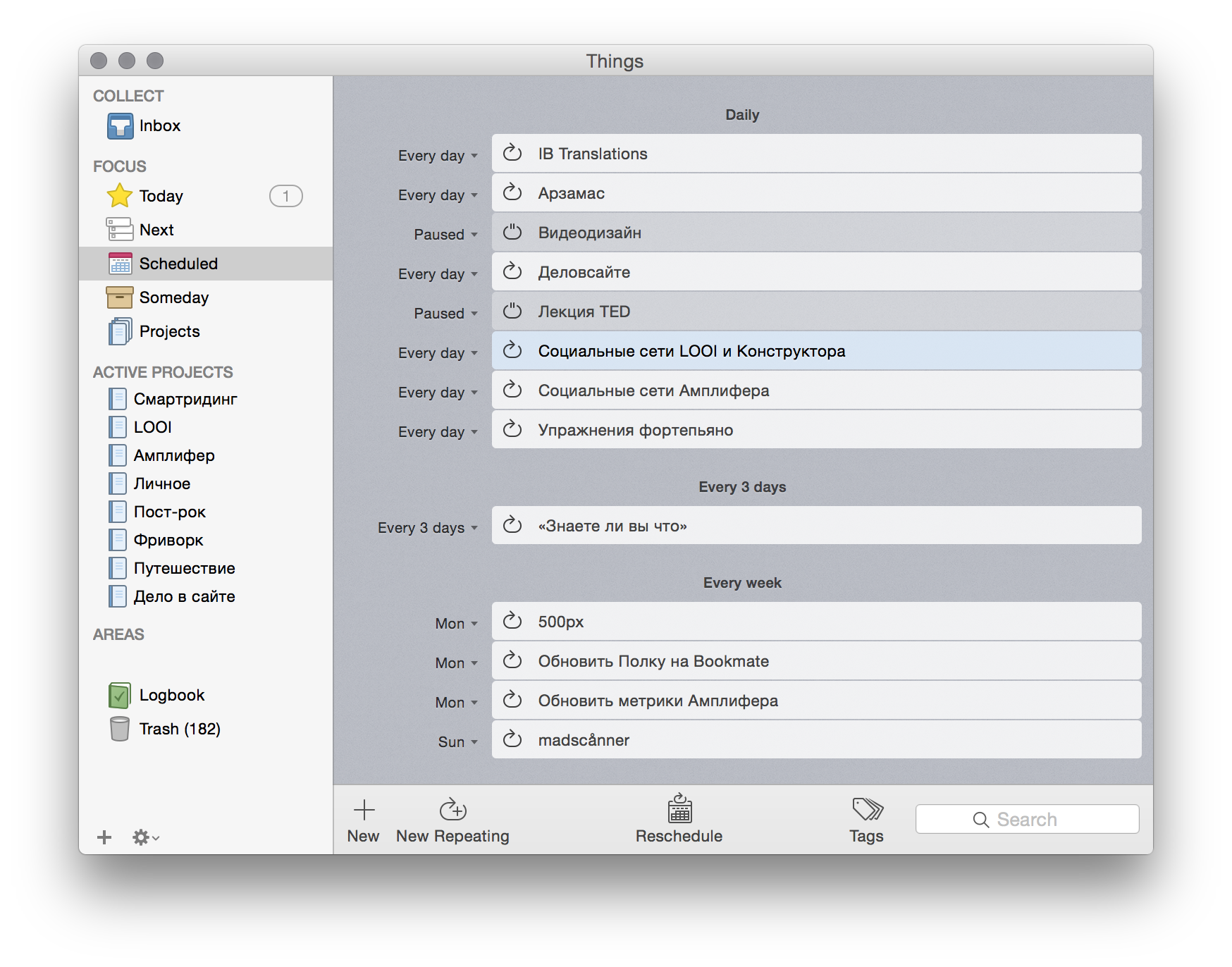

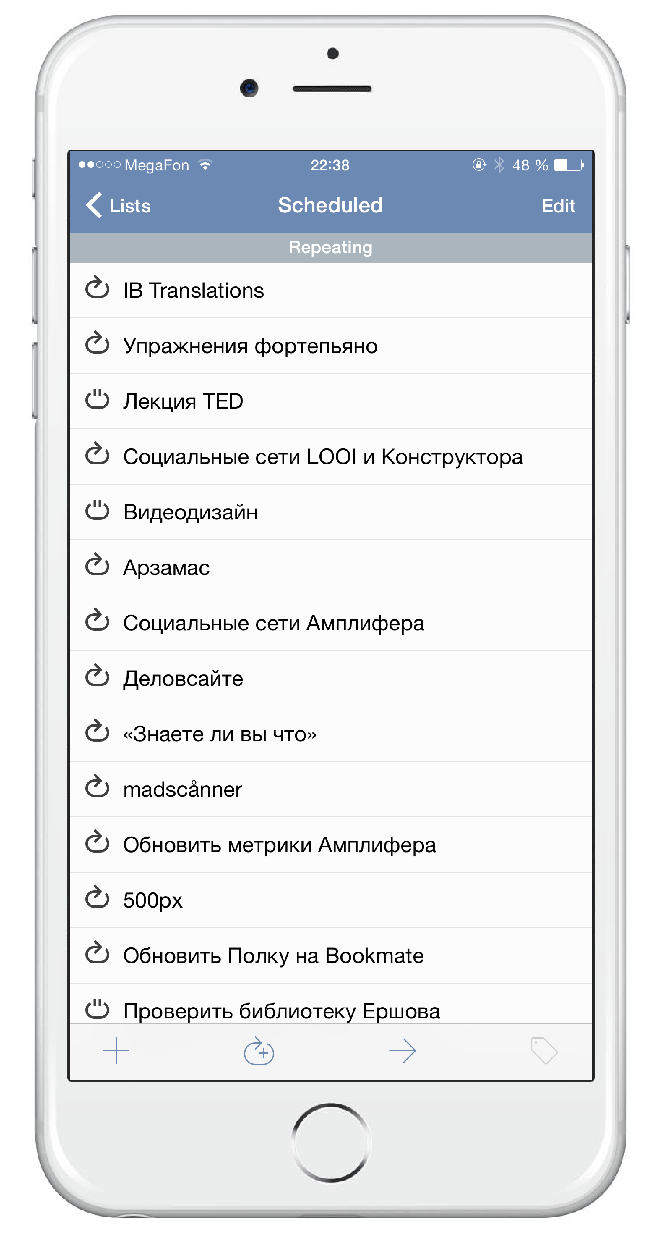

В путешествии опробовали новую технологию. Выходим из дома рано утром, пока все нормальные туристы еще спят, а Солнце слепит не так сильно. За несколько часов до полудня успеваем сделать кандидатский минимум перемещений, позавтракать и, в моём случае, отснять плёночку. Затем возвращаемся домой к обеду, и отдыхаем часов до пяти, пока жара не спадёт.

Получается успеть в два раза больше. Остаётся победить дурацкое чувство провинциального путешественника: «Что значит спать днём, ты же за границей! Должен упарываться ежедневно!»

Обратно добирались целый день, хотя самолёт летел всего два с небольшим часа. Русскоязычные пассажиры самолёта отбивали туркоговорящего пассажира от полиции с службами безопасности. Дело шло к штурму самолета и выносу сопротивляющегося тела (даже заднюю дверь открыли), но обошлось.

Аэропорт расположен так близко к городу, что взлетали довольно тихо, без виражей и рёва двигателей. Большой тристатридцатый плавно поднял нас над густозастроенными холмами и унёс домой.

Стамбул получился скомканным. Кажется, что даже за несколько дней в традиционном Балате мы не смогли сложить о нём достаточно прочное представление. Районы всё время подсовывали нам новые переулки, новые интересные местечки и заведения.

Испытание этнографичностью и толерантностью даются нам слабо, спасаемся только наблюдательностью и самоиронией. В Стамбул если и поедем, то нескоро — будем укреплять наблюдательность и самоиронию в других местах.