Конец августа я провёл на Verba Camp — летнем лагере для студентов и сочувствующих. Мы жили в пустующих горнолыжных отелях вместе со школой фотомоделей, двумя молодыми хасками и дюжиной рабочих, среди гор и канатных дорог, в полусотне километров от моря.

Я никогда не был в детских лагерях, но, как мне кажется, «Верба» похожа на типичный из них. Только вместо вожатых у ребят были Красильщик с Амётовым, вместо хождения строем — лекции, вместо костров — костры с молодым краснодарским вином.

Сорок человек студентов прилетели из разных мест: половина из Москвы, половина половины — из Питера, а оставшиеся из Белоруссии, Владивостока, Самар с Рязанями, а кто-то даже из Бангкока. За две недели студенты успели передружиться и даже немного перевлюбляться. Не знаю, как много конспектов они вывезли с собой из гор, но точно вынесли что-то важнее и нужнее, чем просто знания.

Всех нас вытащили из привычных комфортных сред, и погрузили в новую. Мы жили в Роза Хуторе — олимпийском горнолыжном курорте. До него от Адлера едут на электричке, а потом поднимаются на канатной дороге на небольшое горное плато, в тысяче метров над уровнем моря. Здесь пусто и скучно: один небольшой магазин, один бар-столовая, колючая проволока по периметру, и канатка, которая останавливается в семь. Кто-то назвал это место горной тюрьмой (может быть даже я сам), но какая разница? Говорят, в заточении всегда приходят самые лучшие мысли.

Еще двадцать лет назад на этих местах не было почти ничего. Не было ничего здесь и двести лет назад, но затем эстонцы-переселенцы основали в округе городок Эстосадок. Один из эстонцев не захотел жить со своими, и переселился в горы, на хутор. Его звали Рооз, и в честь всей этой странной истории век спустя назвали полупустой горнолыжный курорт, где нет уже ни роз, ни эстонцев.

Вместе с нами жил лагерь фотомоделей от «Авант Моделс». Модели учились кушать, дышать, спать и ходить под чутким предводительством властной и мягкой женщины, Нади Сказки. Они питались пять раз в день, поголовно носили леггинсы, часто трепались по телефону и выглядели отстранённо. В «Вербе» про моделей складывались маленькие мемы. Например, что в кабинку канатки влезает восемь человек, или шестнадцать моделей.

В один из дней прогулялся по тропе здоровья. Тропа оказалась горной и вынесла моё дыхание вон уже на первой трети. Дорога забиралась вверх спиралью, пересекая тоненькие ключи, и спасала заграждением от острых поворотов. Спустя час я нашёл небольшую купель и позавтракал, сидя на деревянном самодельном столе. Еще спустя час я обогнул водопад в четыре ведра и вышел практически в том же месте, что и зашёл. У тропы здоровья было ответвление на тяжелую часть маршрута, но туда мне не хватило ни сил, ни терпения.

За две недели я видел море трижды. Два раза — из окна поезда Москва — Адлер, который последнюю часть пути катится прямо по галечному пляжу. За окном проносились пальмы, загорелые люди разных возрастов, редкие уединённые нудистские пляжи за гаражами, надувные бананы, яхты и сторожевые катера, спасательные вышки и кафе «Элегия». Я смотрел на всё это из-под одеяла — кондиционер в поезде сутки морозил уставших отдыхающих.

За две недели я поездил на самых разных канатных дорогах. Катался на больших тридцатиместных кабинках, которые ползут по трём тросам со скоростью черепахи, и жутчайше раскачиваются от бокового ветра. Проплывал над землёй на открытых райдерских подъемниках, которые приезжали в совершенную глушь, в самый конец трассы у подножья заповедника. В кабинках на Розу Хутор я проехал полсотни раз, превратив путешествие над землёй в рутину. Кажется, моя аэрофобия отошла на два шага назад.

В одну из ночей на лагерь напала гроза. Выглядело и ощущалось это специфично. В окне виднелось какое-то облачное молоко, и шёл сильный дождь параллельно земле. Гроза шлёпала по гостинице порывами-ладошками, срывая сушащиеся полотенца и плавки. Непрерывно била молния, расцвечивая облака вокруг в ванильно-малиновый коктейль. Ветер тёк по горе прямо через отель, отчего воздух выл в дверях покруче любого канадского волка. Это закончилось так же стремительно, как началось — гроза уплыла вниз, в сторону Сочи. На следующий день там утонут два человека, а в море поднимутся торнадо.

Так и не смог понять, зачем люди едут в Адлер, особенно из Москвы. В поезде я встретил женщину, которая ездит тридцать лет подряд в один и тот же санаторий. Кажется, что это отдых вопреки среде и собственной природе. Тем не менее, половина студентов «Вербы» регулярно катались на море, некоторые вроде Л. проводили там почти все дни. Наверное, в морской воде есть какая-то магия, к которой я почти полностью резистентен.

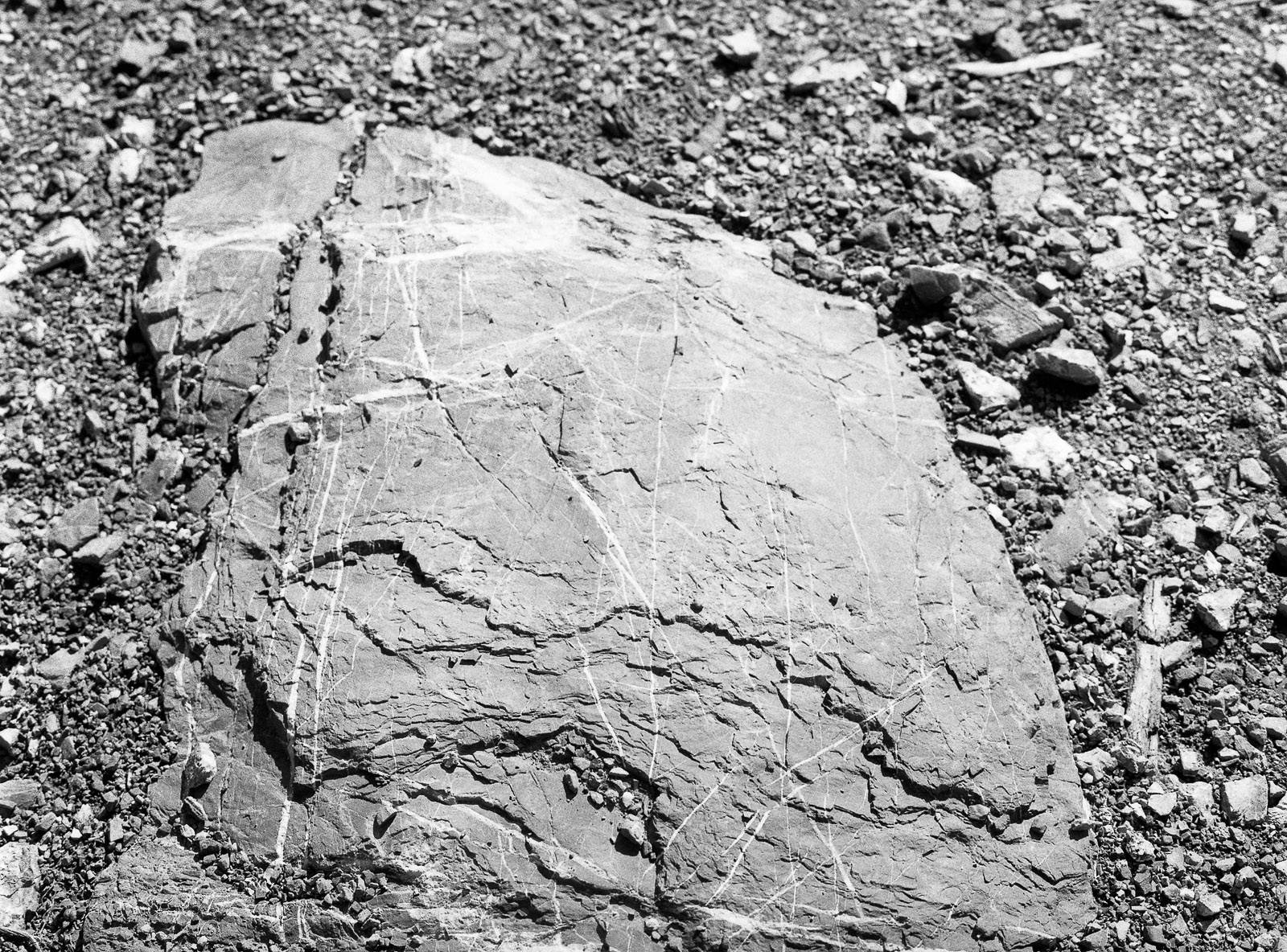

«Роза Хутор» — это символ борьбы природы и человеческой инфраструктуры. Люди пришли сюда не с миром, привели с собой экскаваторы и полипропиленовые трубы. Они перекапывали небогатую горную почву, выкорчёвывали деревья, рыли бесконечные траншеи для кабелей и водоводов. По холмам вставными зубами торчат вышки канатных подъемников и снеговые пушки. Раны холмов укрыты синтетической плёнкой, чтобы эрозия не мешала человеческим планам.

Впрочем, всё это безнадежно. Человек верит в порядок, но природная страсть к энтропии оказывается сильнее. Человек смертен, а природа вечна. Экскаваторы заржавеют, провода сгниют, башни и пушки сломает ураганом, но горы останутся тут навсегда, трава и лес вырастут снова. Они уже прорастают, прямо сквозь наспех сделанные дороги и бетонные площадки. Глупый человек не понимает, что уже проиграл.

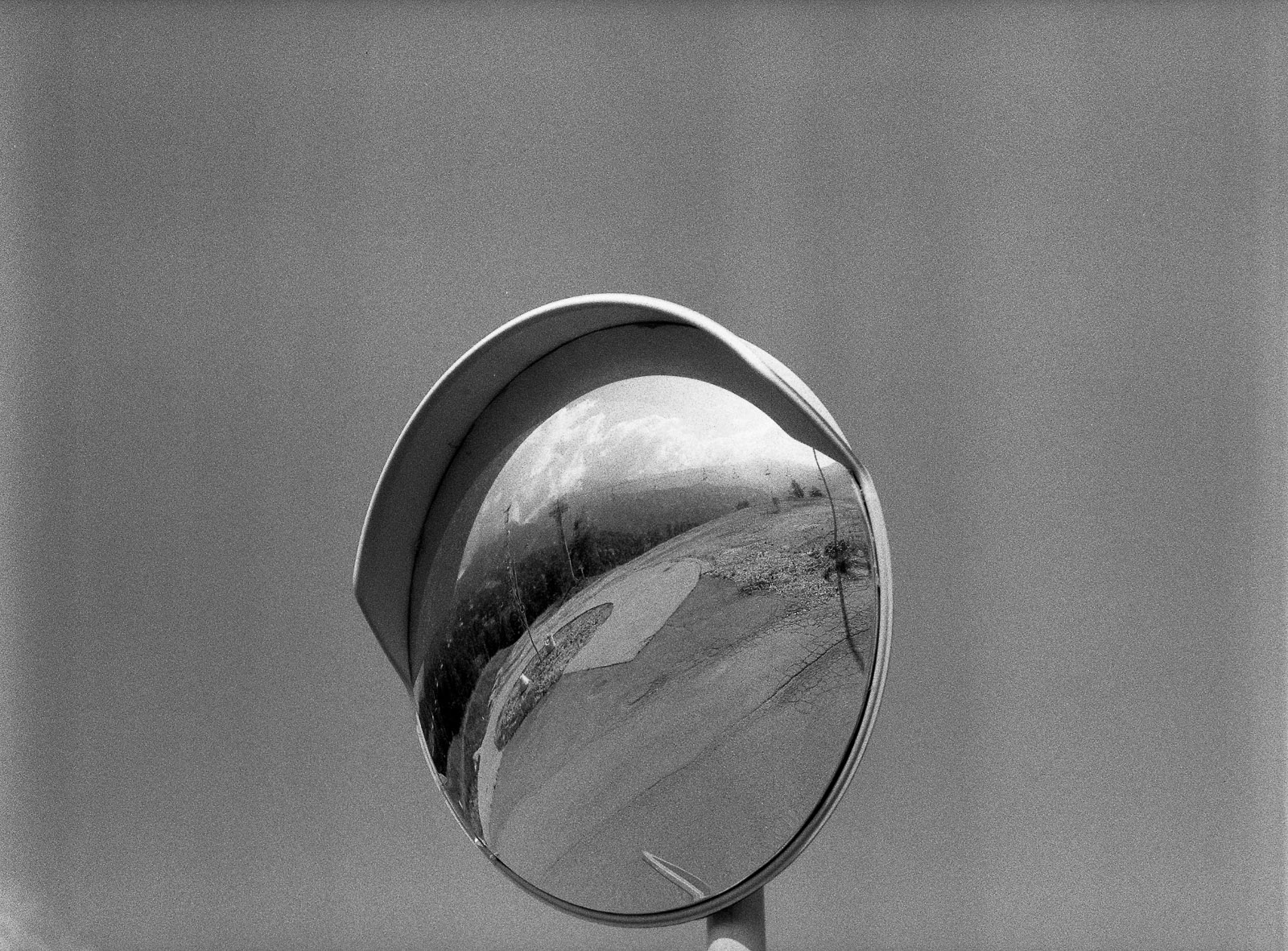

Свет в горах слоится, рассеивается неравномерно, как под водой. Сперва воздух поглощает волны красного спектра, и горы вдалеке вместо тепло-зелёных кажутся голубоватыми. Если посмотреть еще дальше, на десятки километров вперёд, то из голубоватых склоны становятся серыми, монохромными.

Сотрудники вымершего на лето отеля развлекаются как могут. Вечером они катаются на скейтбордах по опустевшим полам столовой, играют в настольный теннис или в футбол на приставке. После десяти они облепливают барную стойку и шумно галдят, пытаясь скрасить горное одиночество. «У нас сегодня вечеринка «Все свои!»» — заявляет один из них, но быстро теряет ко мне всяческий интерес. Очевидно, что я не свой.

Раньше всё это было кавказским заповедником, но несколько гор вывели в человеческое пользование. Водитель джипа везёт нас полутрезвых по полугорной полудороге и рассказывает, что вчера медведь напугал повара их маленького хипстерского бара. Через несколько дней я случайно окажусь в одной канатной кабинке с экскурсоводом, и тот дополнит животную картинку бобрами и канадскими волками. «От волков жизни нет, расплодились!» — грустно вздыхает экскурсовод.

В «Вербе» ощутилось, как тяжело и приятно жить вне привычной среды. Время и пространство сгустились, словно мёд. Каждый день был так сильно похож на предыдущий, что сомнения в последующем дне не оставалось. Квадратный омлет на завтрак, лекция до обеда, затем салат и практика, вечером бутылка вина в последней кабинке фуникулёра. Ложишься поздно, встаёшь рано — как раз к завтраку и квадратному омлету.

В горах спится по-другому. Кажется, что час сна засчитывается за два, и уже в семь утра ты лежишь отдохнувший и бодрый. Разве что только сны не снятся, совсем. От этого теряется ощущение преемственности дней и кажется, что каждое утро просыпается какой-то другой человек, наследующий крохи твоих воспоминаний.

Мне нравилось пить из горных ручьёв и смотреть на звёзды. Большая медведица в горах — действительно большая, и это неудивительно: ведь я ближе к ней на целую тысячу метров. Я любил ехать один в кабинке канатной дороге и напевать себе под нос. Мне нравилось находить тропы, которые запрещены или заброшены — такие тропы приводят к самым странным и необычным местам. В горах всё как в жизни, но только чуть по-другому, и всегда холодно утром в тени.

Горы подсказывают сойти с привычного маршрута, предлагают погулять ногами по склону, а не по шрамам на своей спине, которые оставил жестокий трактор. Это интересно, но чревато: ходить по горам вниз куда легче, чем подниматься наверх. Пятнадцать минут спуска ради замечательных горах видов возьмут своё сполна при подъеме наверх, особенно если нет тропинки. Я регулярно оказывался в такой ситуации, и домой вернулся изменённым: теперь дыхание не сбивается, а ноги не боятся ступенек. Появился горный иммунитет.

В последний день я ушёл вниз, почти к самому подножию горы. Я шёл сперва по заброшенной олимпийской дороге, мимо ненужного горнолыжного стадиона, затем спускался по трассе, к самой последней станции подъёмника. Спустившись, оказался почти без сил, допивал последнюю воду и смотрел наверх, где оранжевый камаз ползал по склону. Размером он был не больше муравья. Судьба послала мне Мишу, продувальщика снежных пушек. Мы проговорили полчаса о горах перевалах, лавинах и том, как начинать работу в семь утра, а затем Миша забросил меня наверх на квадроцикле. Остаток пути я проделал самостоятельно, на последнем заряде внутренней батарейки.

За две недели ничегонеделания тело и ум так привыкают к расслабленному графику, что сопротивляются самой мысли о возвращении в привычную среду. Кажется, что твой мир не там, а тут, среди гор, кусачих лошадей, «Звезды Тамани» и кроссовок, покрытых пепельной серой пылью. В последние пару дней, когда я остался совсем один в гостинице, необходимость расставания с лагерем сложилась в настоящий поствербный синдром. Заброшенный отель и горы берут в заложники, много работы и мало игры делают из Джонни глупого мальчика.

Прогулки в горах — это сплав мазохизма, спорта и невозвратимости. Наверное, так чувствует себя спортсмен, который обязательно должен добежать до финиша. Нельзя просто так взять и сойти с тропы, нельзя не дойти. Вот и шагаешь, черпаешь ладошками ледяную горную воду, пьёшь по три глотка и проводишь по шее холодной и влажной рукой. Дыхание привыкает через неделю, тело — через две. Спустя две недели после возвращения мышцы скучают по ежедневным нагрузкам, и хочется обратно.

В горах краски природы кажутся десатурированными. Лес и трава зелёные, вода голубая (или серая после дождя), но эти цвета какие-то странные. Словно кто-то наложил на окружающую реальность хипстерский фильтр инстаграмма. А почва тут вообще каких-то непонятных оттенков: от пепельно-серого до голубого.

Роза Хутор — это курорт, который не стесняется быть курортом, и даже наоборот, использует это слово по-максимуму. Тут показушно дорого, показушно нечего делать. Башня с часами в центре и отели-новоделы пытаются походить на Венецию или Гент, а получается Киевский вокзал и безвкусные новострои. Кажется, что внутри они картонные, и специальный человек по вечерам ходит среди этих декораций, чтобы зажигать лампочки в окнах.

Сотрудники отеля устроили импровизированную школу маунтинборда, на которую я так и не успел попасть. Учителя и ученики катались на склоне за отелем по утрам, и перед обедом развешивали сушиться на заборе свою пыльную защиту. Если случайно пройдёшь мимо во время занятий, то нетрудно увидеть облака песка и услышать крики: «Попой, попой тормози, не бойся!»

Если хорошенько попросить Катю, то она добудет лимон для чая, принесёт блинчики со сгущёнкой вместо надоевших малиновых, или выдаст контрабандную модельную еду. За две недели Катя стала для нас гастрономическим другом и спасителем. Кому-то должно быть стыдно за то, что он прикидывался вегетарианцем и получал еду вкуснее (даром, что без мяса). Спасибо, Катя!

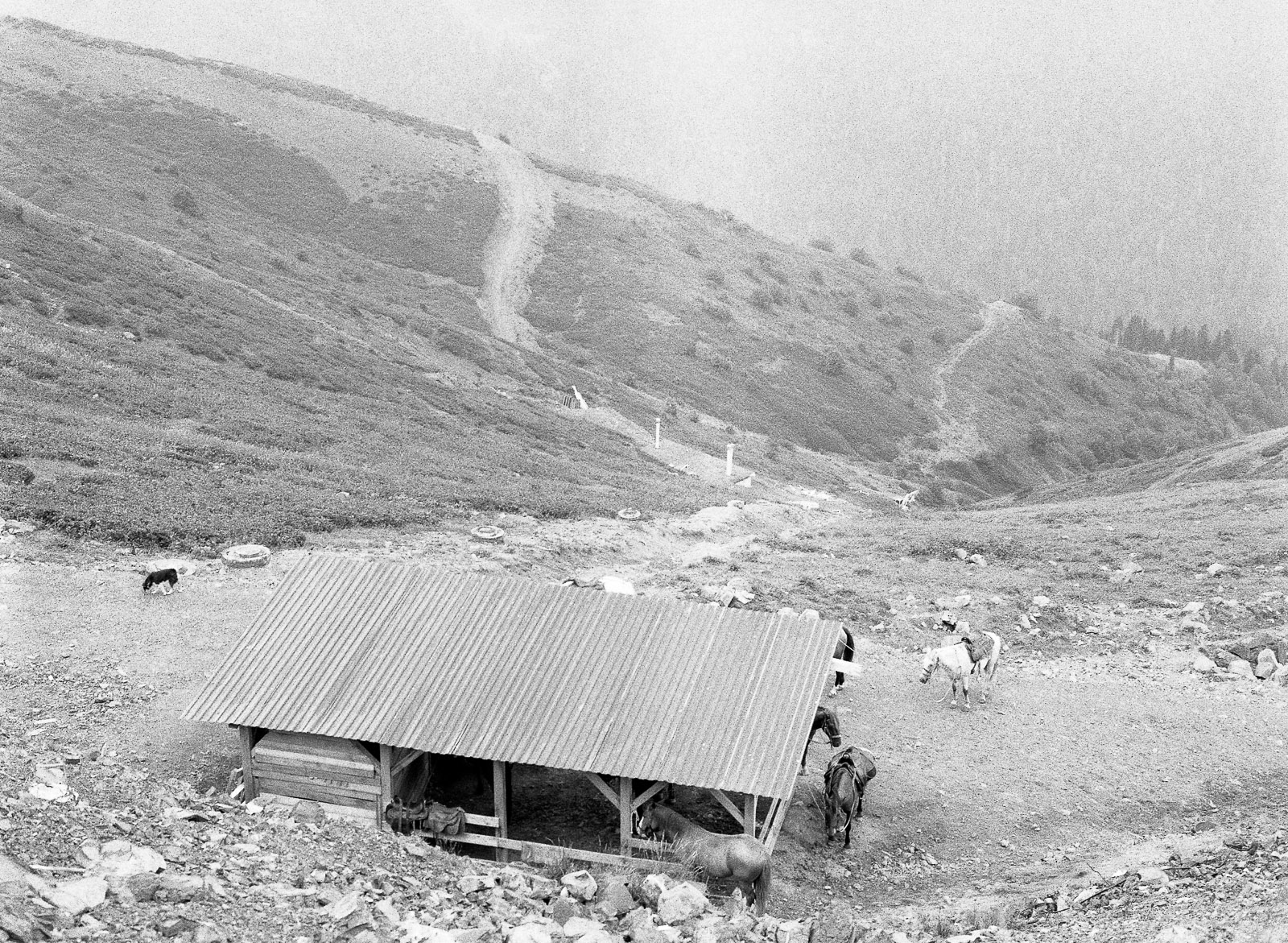

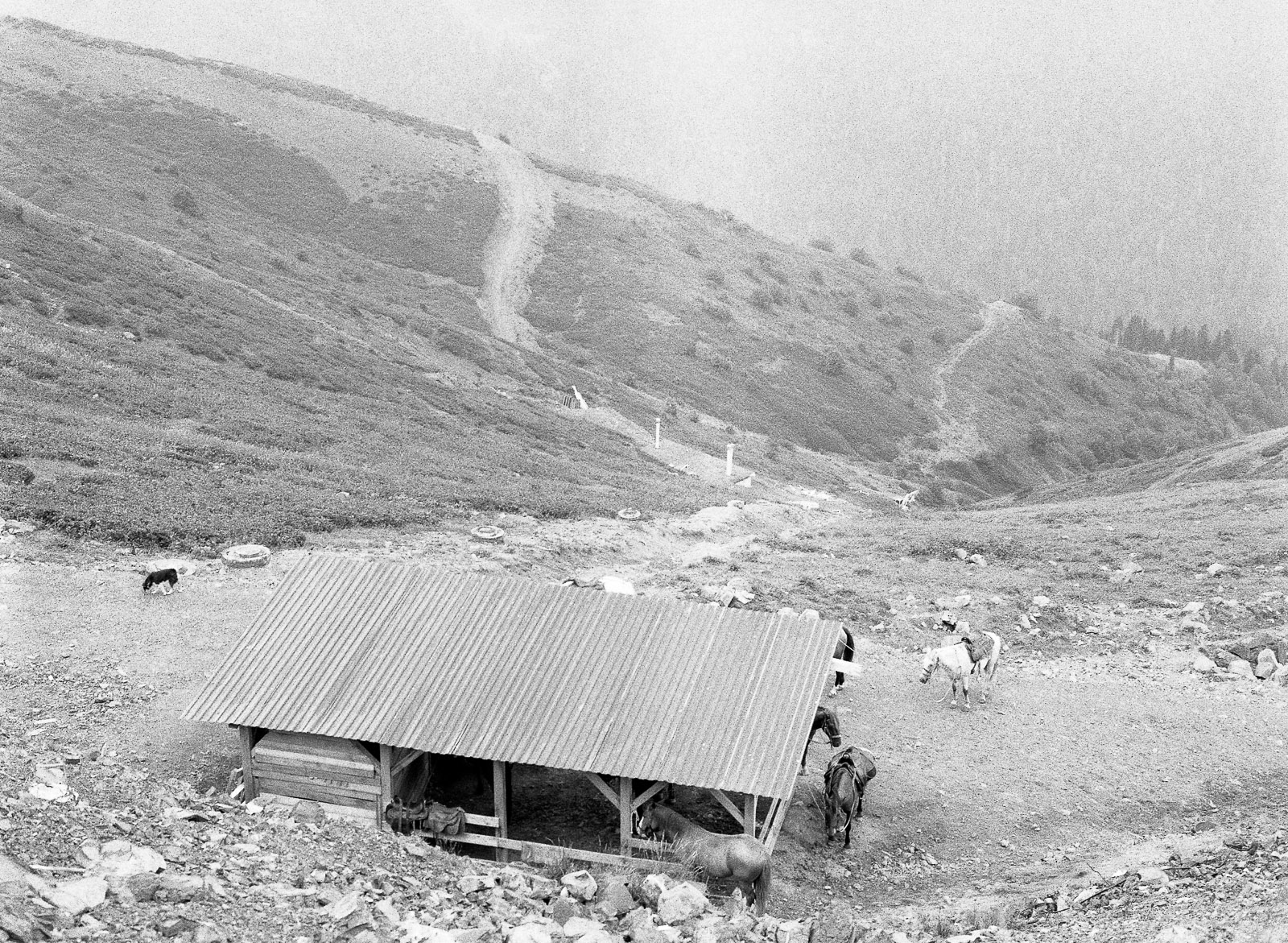

Из развлечений ценились два: поехать вверх и поехать вниз. Вверх ездили за впечатлениями, вниз — за местным вином. Часто первое объединяли со вторым. Наверху, на высоте 2200 метров на самой вершине Роза пик, стоит лошадиная станция с прогулками для туристов, проложены тропы для машин и людей. Туристы приезжают на автобусах, а потом поднимаются на канатке, но холод и ветер быстро сгоняет их вниз, вместе с их шлёпанцами и крикливыми детьми.

За две недели в лагере сложился особый язык, понятный только его участникам. Например, все безошибочно ориентировались в понятиях верха и низа. Верх — это Роза Плато, горная тюрьма и обитель лагеря. Низ — это Роза Хутор, небольшой городок из кафе и отелей и магазинов на берегу Мзымты, откуда участники лагеря ездили домой на канатке. Те немногие, кто не выучил расписание её работы, частенько ездили на автобусе для персонала, или на такси.

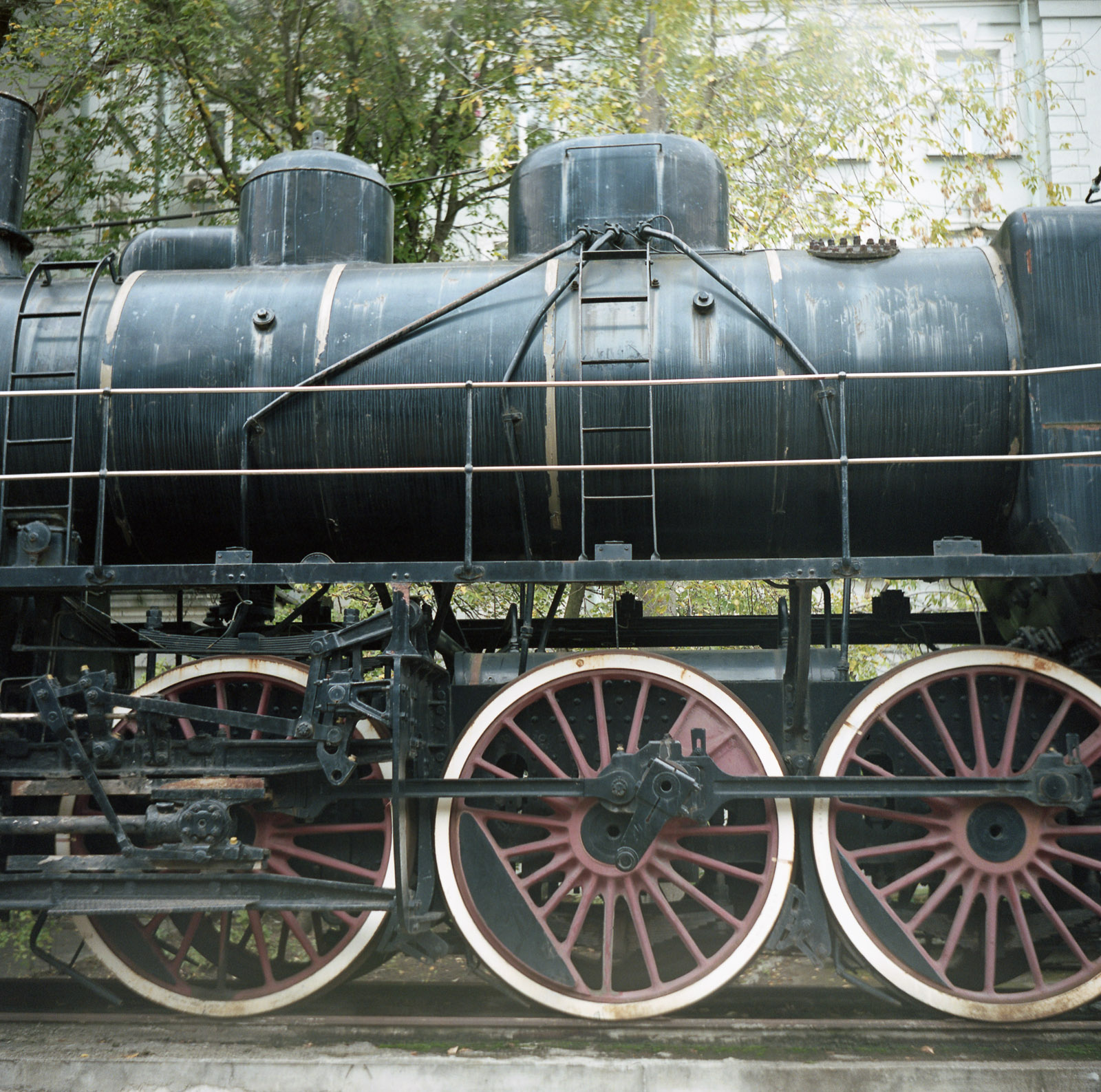

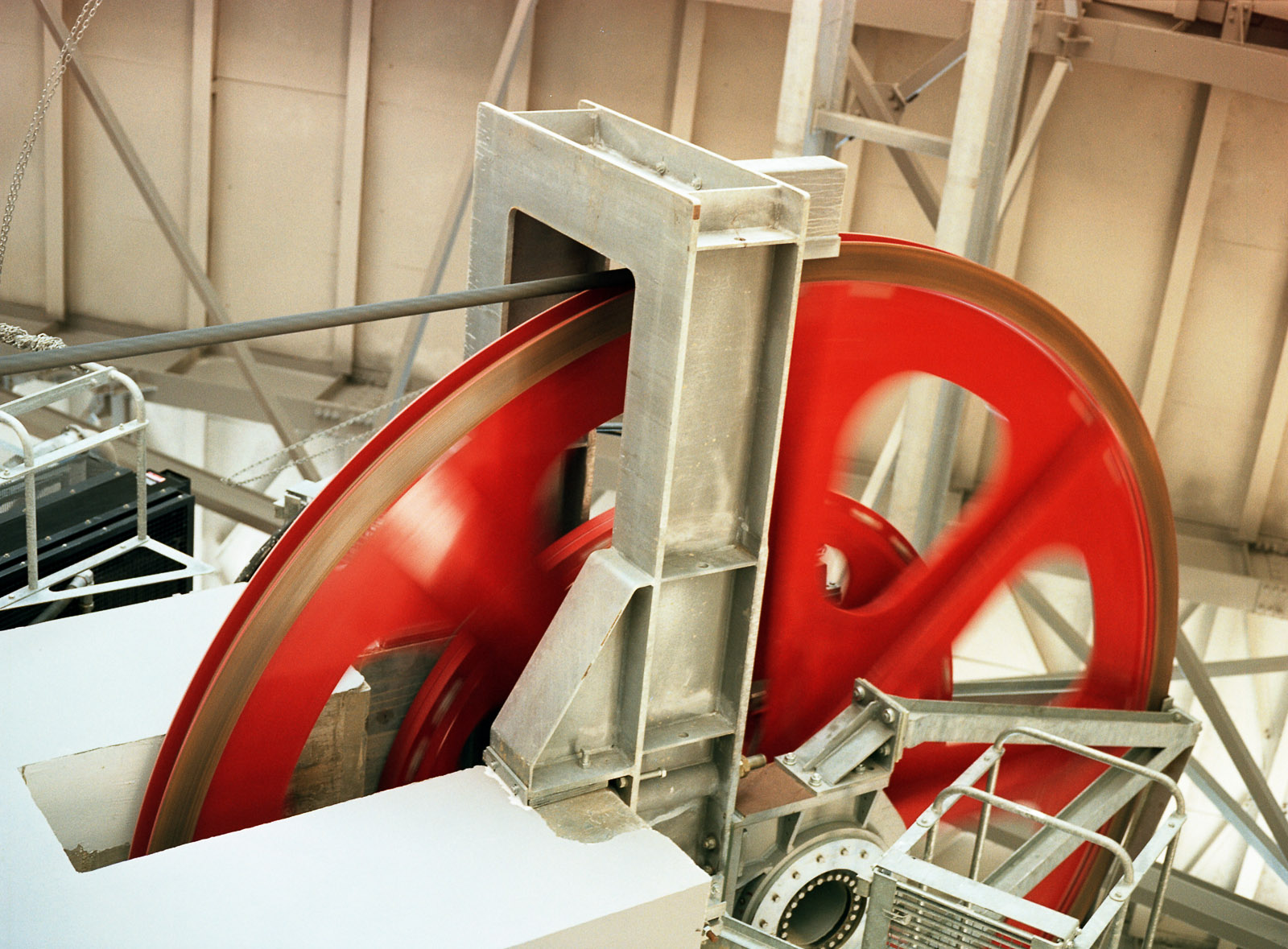

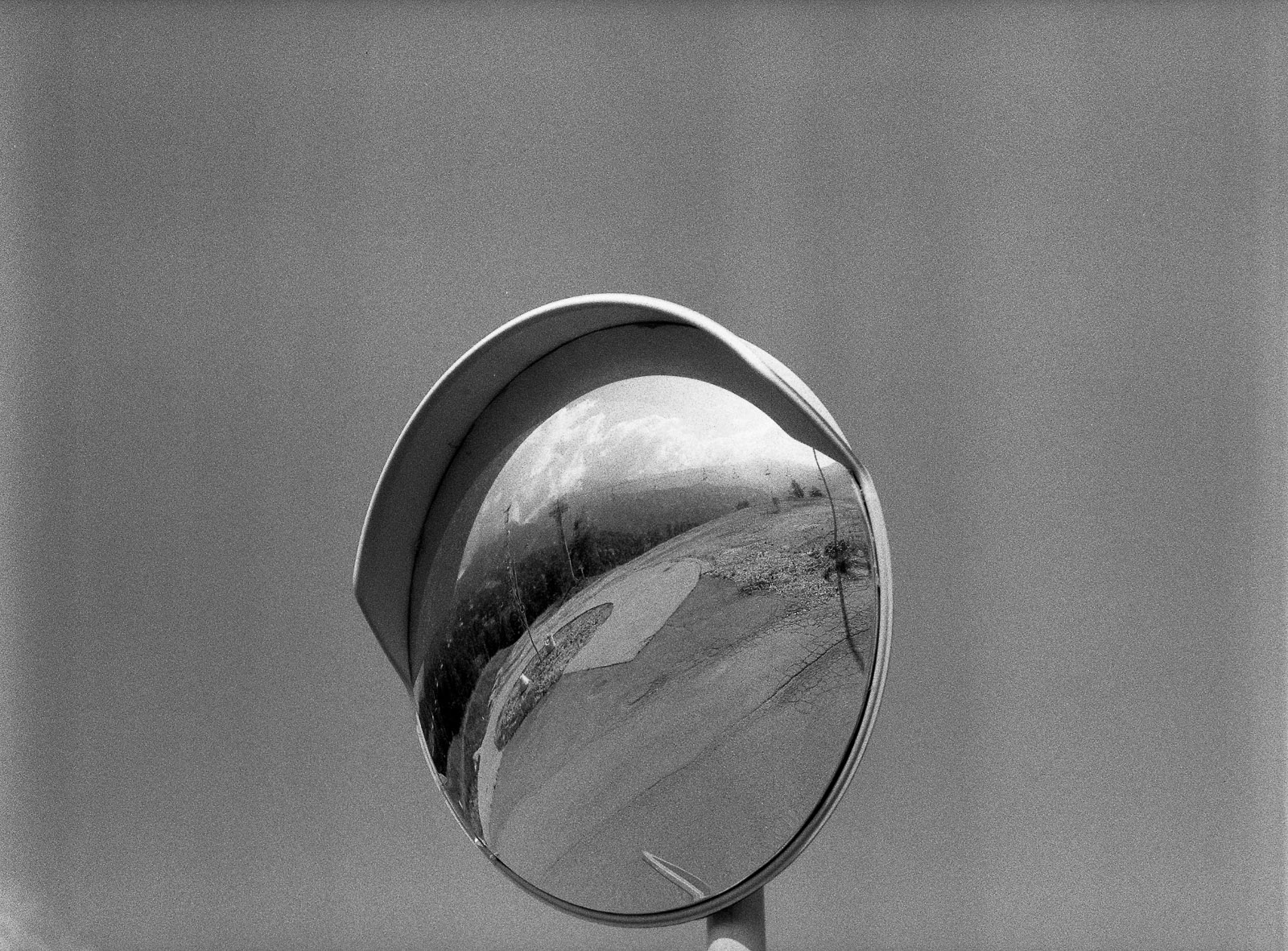

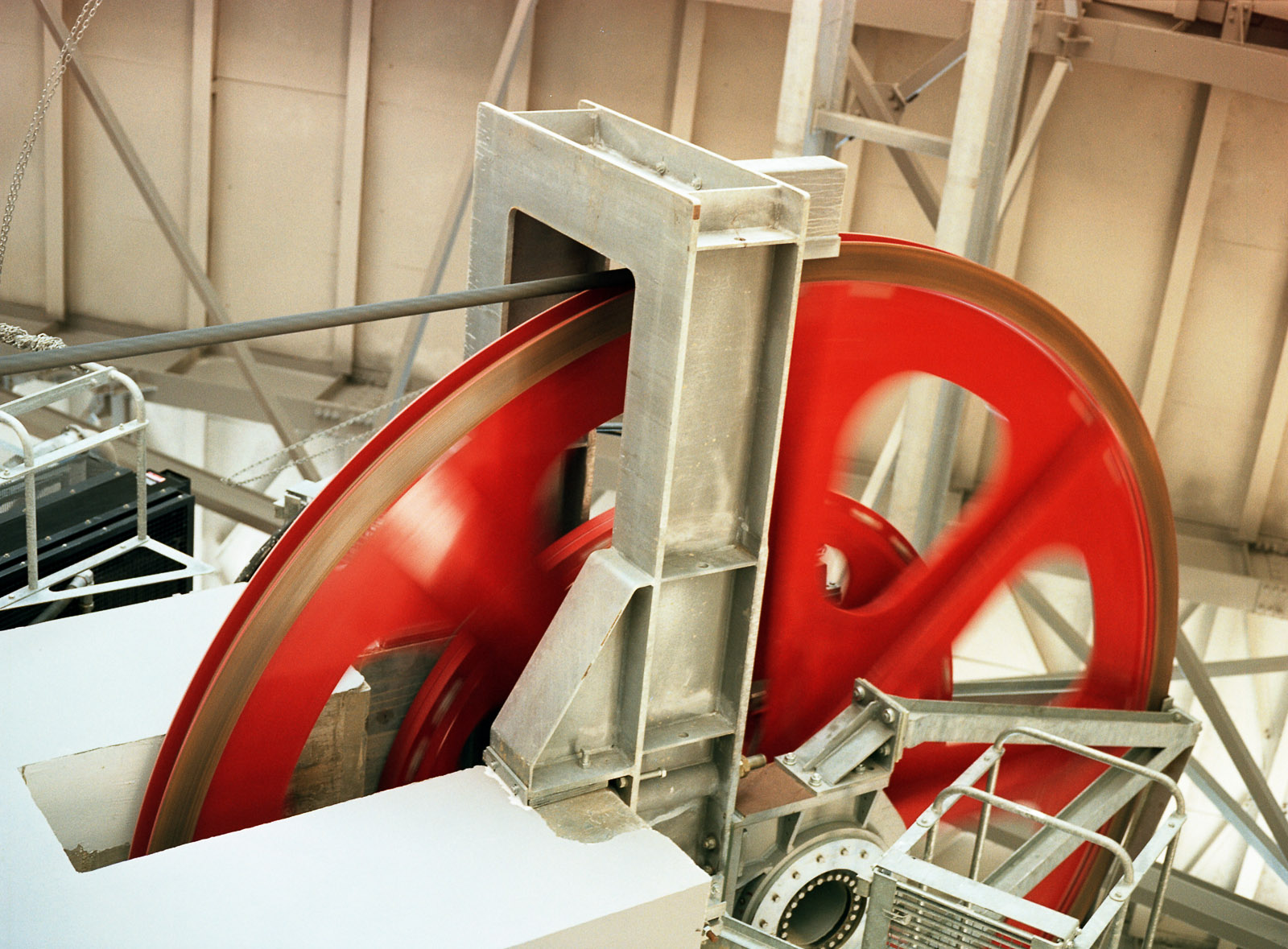

Всё время хотелось протянуть руку и потрогать трос канатной дороги. Он только кажется толстым и надёжным, а на деле — тоненькая ниточка, на которую нанизаны десятки человеческих душ в тонких стеклянных кабинках. Ниточка тянет нас сквозь туман и пропасть, выгружая на станциях. Те, кто приехали вниз, чувствуют себя спасёнными. Те, кто приехал вверх, грустно предвкушают обратную дорогу. А трос вращается равнодушно, двигаясь по алым роликам передаточного механизма.

В один из дней поднялся с моделями на три сотни вертикальных метров, до следующей станции канатной дороги. Там нашу экспедицию ждала дыхательная гимнастика в заброшенном на лето кафе. Мы поднимали руки вверх, двигали диафрагмами и дышали плечами под расслабляющую музыку со сборника «Медитация». Сперва всё это казалось мне странным и смешным, но вскоре я втянулся и спустя час спускался вниз с приятной усталостью в теле. В этот день завтрак был вкусным как никогда.

Время от времени канатная дорога останавливается вместе с пассажирами. Кабинка ползла поступательно, но тут раз — и замирает. От инерции трос начинает раскачиваться вверх и вниз, кабинка описывает сложные параболы в воздухе, наводя на пассажиров волны веселья и ужаса. Иногда сразу после этого звучит голос из динамиков на башнях, который звучит неразборчиво, и иногда пугающе. В такие моменты приятно сказать вслух: «Кажется, говорят, чтобы готовились — трос сейчас оборвётся!», а затем с каменным лицом наслаждаться произведённым эффектом.

В горах я вновь почувствовал небрезгливость, которую не испытывал с самого детства. Можно запустить руку в древесную щепу на берегу реки, попить из ручья или из одной бутылки со всеми. Приятно посидеть на горячем камне, и не отряхиваться после этого. Кажется, что в горах не живут вирусы, и грязь здесь какая-то органическая, веганская. Можно просто расслабиться и ощутить радость кинестетика.

Горный таксист — это не работа, а что-то среднее между традицией и биологическим видом. Надменные мужчины с загаром и седой щетиной, ожидающие жертву в обочечной тени. Они демонстративно не пристёгиваются и пытаются сделать так, чтобы ты сам не пристегнулся. «Самоубийца, а если в горах придётся выпрыгнуть из машины?» — объяснят мне один. Пока такси бесконечно вращается вверх по горному серпантину, водитель бесконечно треплется, не стесняясь пассажиров. Он призывает невидимую собеседницу поехать на море без купальника, говорит о том, что его посещают плохие мысли и размышляет о мартовских генах, которые передались от дедушки. Мы ехали и с трудом сдерживали смех, но наверху терпеть уже не было сил.

К середине второй недели лагерь расслабляется. Лекции переносятся легче, и студенты чаще пишут в телеграммовский чат, чем в блокноты. Относительная близость к морю и курортное настроение делают своё дело. Лектора проще встретить в баре, чем за кафедрой, а студенты присылают друг другу себяшки в купальниках. Л. признается, что у неё с собой их не меньше десяти. Неудивительно, что мы так редко видели её в лагере.

В один из дней съездил в Адлер, в Олимпийский парк. Гулять там оказалось печально до невозможности. Под палящим солнцем на заасфальтированном гектаре приземлилось полдюжины космических кораблей из матового и белого. Подступы к ним перекрыты заборами — десятками километров разных заборов. Выглядит это так гнетуще, что я сбежал спустя полчаса, и больше не появлялся.

Горы — это зубы, покрытые до половины зелёным хвойным налётом. Примерно на полутора тысячах метров пролегает граница климатических зон, где лето длится не дольше двух месяцев в году. Мох выигрывает у леса, в ложбинах ущелий тает прошлогодний снег, слежавшийся до плотности белого камня. Если присмотреться, то можно заглядеть на лысых склонах крохотные белые точечки. Это безрассудно цветут цветы, предчувствуя скорую зиму.

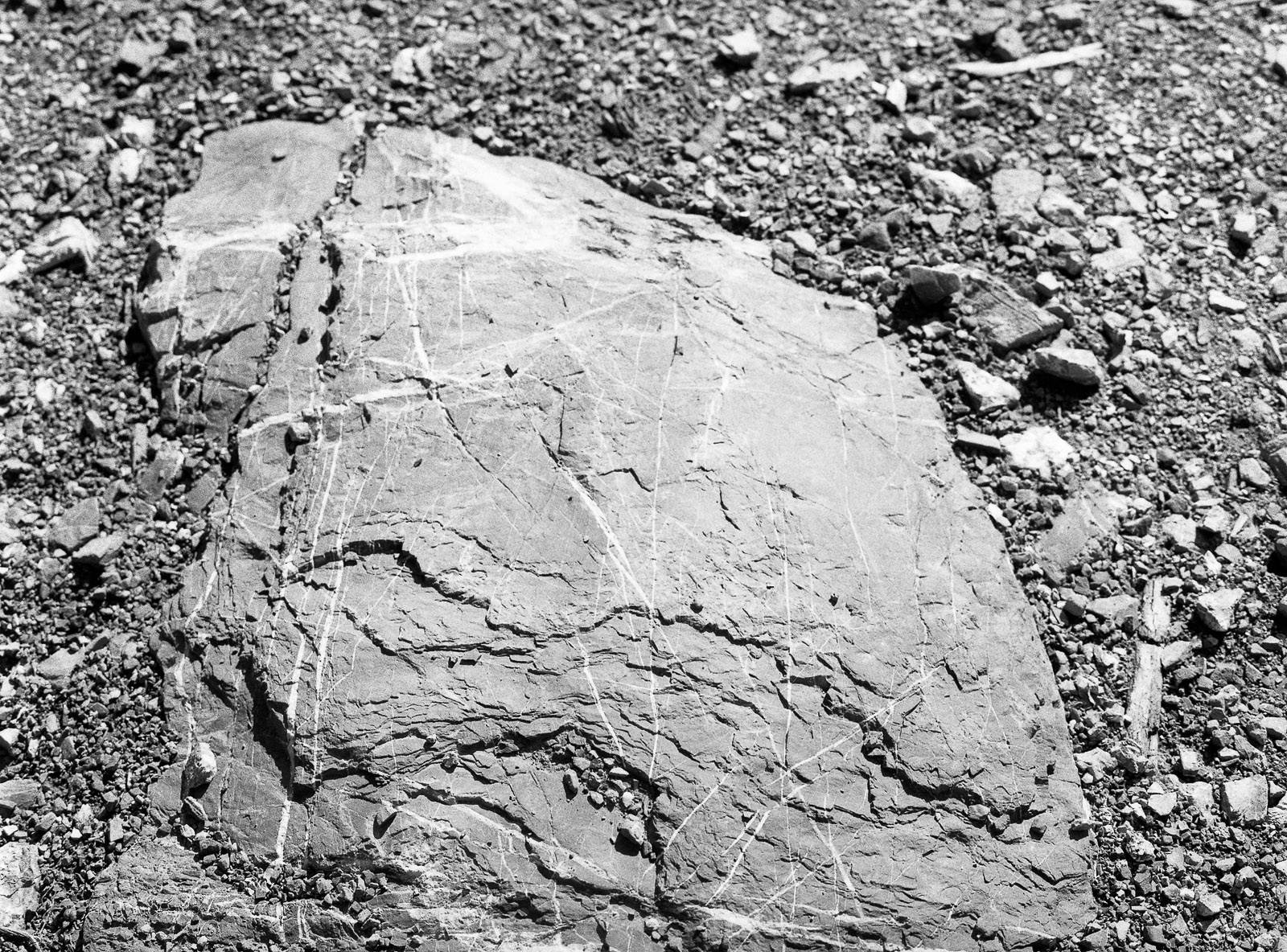

Если долго смотреть на гору, то видно, как она понемножку разрушается. От склонов откалываются камни и сыплются вниз, чтобы набрать безумную скорость и прочесать собой склон, или чтобы застрять в ближайшем кустарнике. То, что выглядит вечным, на самом деле плавно погибает. Это смерть, растянутая навечно. Это старение нельзя остановить, им можно только тихо наслаждаться, растягивая три своих глотка на высоте две тысячи метров.

За две недели вещей и снов накопилось на маленькую книгу. У меня не было сил их сортировать, едва успевал фиксировать. Чувствовал себя гонзо-курицей, которая несётся со скоростью две заметки в час, и еще пытается осмыслить написанное. Осмысливать упорно не получилось. Кроме того, к концу второй недели в лагере случилось переполнение буфера и я просто перегорел — не было сил ни работать, ни учиться. Жаль, себя не поставишь на паузу.

Каждый день А. присылает мне фотографии котёнка. Кажется, всё опять повторилось, только вместе четверых котят у нас всего один, да и я уехал в Адлер вместо Мумбаи. Я пакую с собой дюжину катушек с плёнкой, веточку кипариса и баночку горного мёда. Последний раз еду вниз по канатке, и она особенно страшно застревает на самом высоком месте. Чтобы успокоиться, звоню маме и поздравляю её с днём рождения.

Я уезжал отсюда с печалью застоявшегося человека. Поезд накатывал медленно, перемещая меня между морем и горами. Проводник бренчал штампованными подстаканниками, соседки болтали без умолку. Было грустно, но я много увозил с собой (и дело даже не в чемоданах). Не уверен, что хочу вернуться в Роза Хутор. Но уверен, что хочу вновь увидеться с этими людьми в другом месте. Думаю, это скоро случится.