Кожевенное

Сегодня я первый раз в жизни сделал руками полезную вещь, которую можно оставить детям или продать в случае голода.

Когда мне было восемнадцать и я вовсю учился на инженера-механика, мне казалось, что ручной труд — это разновидность психического заболевания или явный признак жизненной неуспешности. Сейчас мне двадцать семь и я отчаянно страдаю по невозможности делать своими руками осязаемые вещи, которые можно потрогать или понюхать.

Поэтому я пошёл в перманентные подмастерья к Илье и Кате из мастерской «Кузнецов и Якунина». Илью и Катю я знаю давно. Все мои вещи, сделанные из кожи, от ремня до рюкзака, созданы их руками. Так что решившись на трудотерапию, я написал ребятам и предложил сделать что-нибудь вроде сумки или штанов. Они в ответ весело рассмеялись и предложили сделать мне… кошелёчек для карточек.

Работа с кожей — это очень длительный процесс, который не терпит спешки. Срок изготовления даже маленькой и несложной вещи измеряется в часах, тем более для человека, который никогда не держал в руках сапожного шила. Одним словом, пока только карточница.

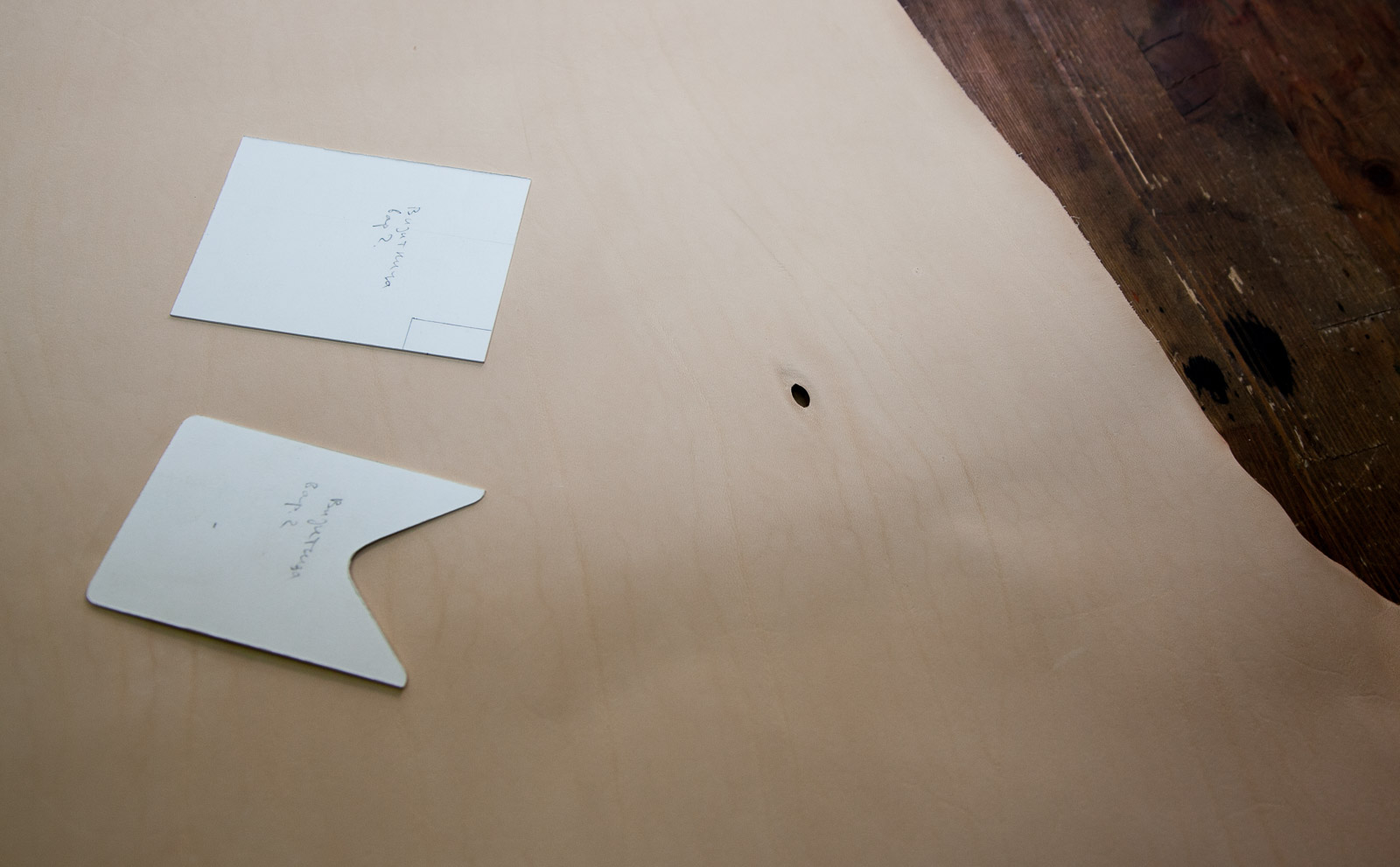

Любая кожаная вещь начинается с создания заготовки. На большом и тяжелом столе расстилается широкий отрез кожи (называемый полукожей). Растягивая отрез, определяется, в каком направлении кожа тянется, а в каком — нет. Это важно для ответственных вещей вроде обуви или сумок. Для карточницы это тоже важно, она должна растягиваться в поперечном направлении, и не тянуться вдоль.

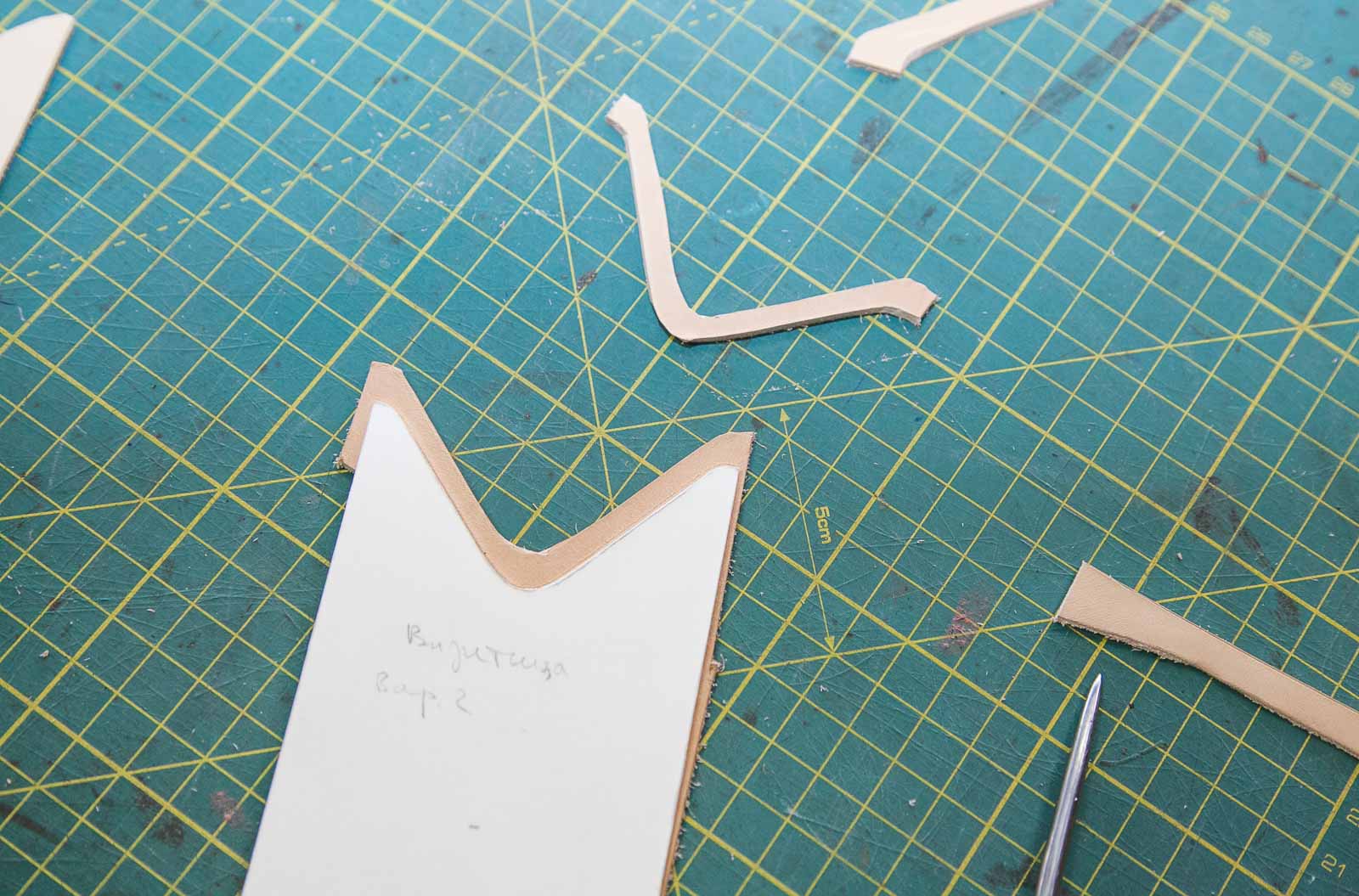

Резать кожу ножом оказалось несложно, за исключением фигурного элемента, который помогает вытаскивать карточки. Чтобы не запороть заготовку, я сперва потренировался вырезать этот элемент на обрезках (результат тренировки валяется сверху).

После того, как оба элемента карточницы вырезаны, их нужно склеить. Это делается для того, чтобы зафиксировать элементы во время сшивания.

Склеенные детали простукиваются молотком, чтобы клей схватился наверняка.

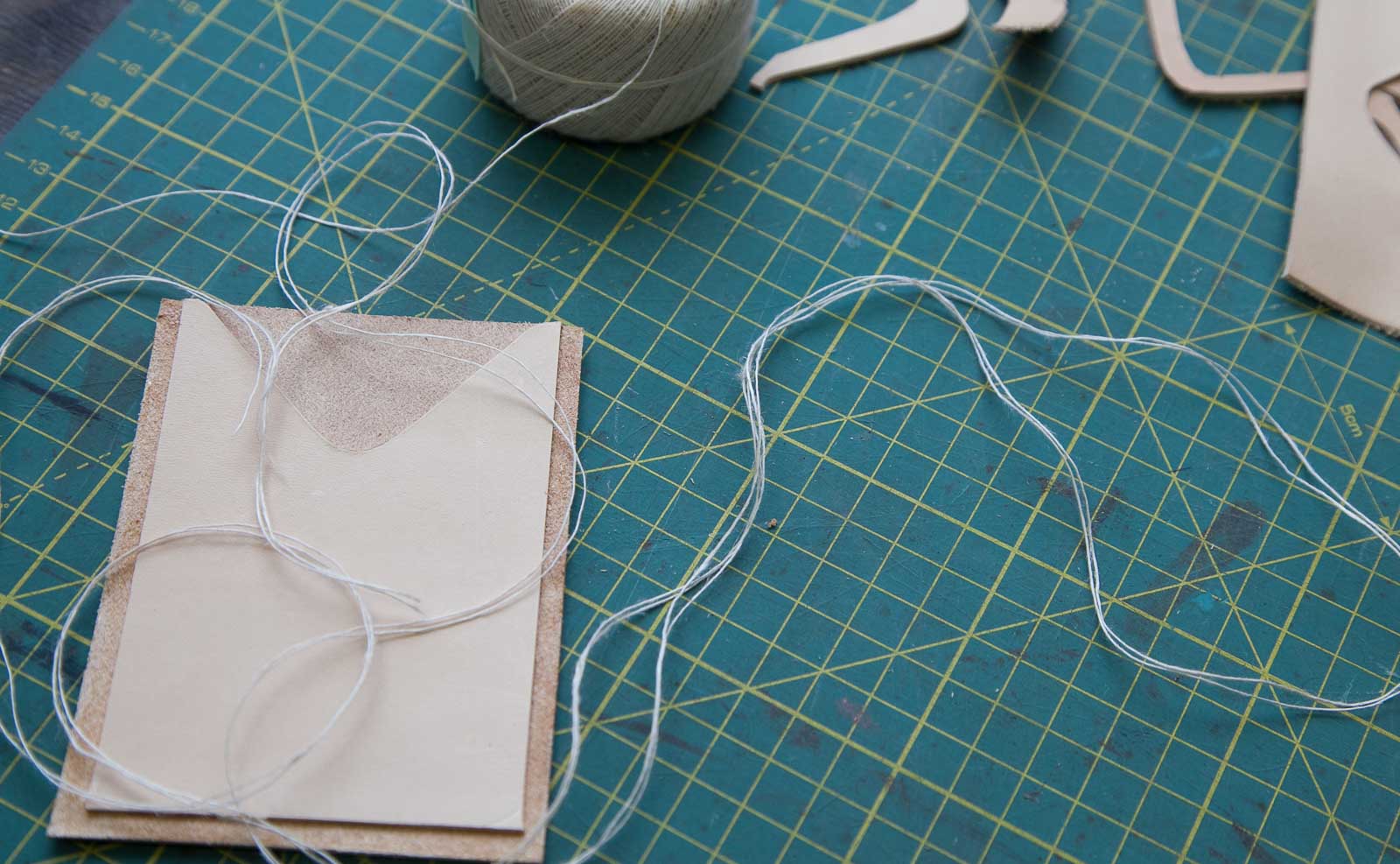

Заготовка есть, теперь нужно позаботиться о нити. Кожаные вещи здорово сшивать вручную льняной вощёной нитью. Нитка отмеряется вчетверо, кусочек воска греется в руке, потом это волшебным образом соединяется до тех пор, пока нить не станет липкой.

После этого нить нужно скатать. Для этого её нужно много-много раз прокатать ладонью по колену — до тех пор, пока она не станет похожа на обычную нитку, только толстую и мягкую от воска.

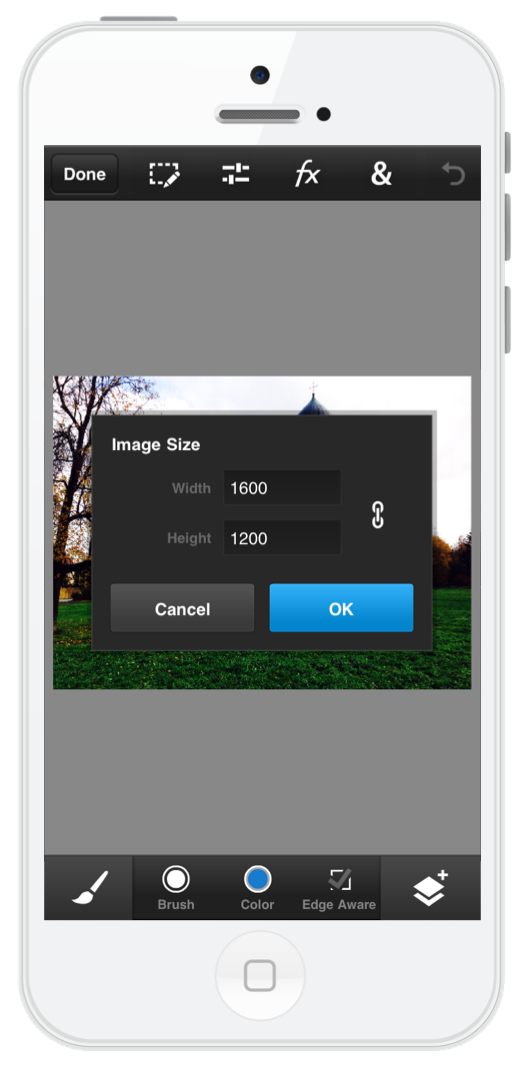

Нить готова, основа карточницы тоже, осталось подготовить дырки. Дырки делаются в два этапа. Сначала по тонко проведённой линии проводится зубастая гравицапа, которая проставляется отверстия на равном расстоянии друг от друга.

Затем каждое отверстие расширяется коническим шилом до маленькой дырочки. Работа монотонная, требующая внимательности и поэтому даже немного приятная (по крайней мере, для меня).

Ну всё, теперь пора сшивать. Около сотни стежков — это примерно полтора часа с пользой потраченного времени. Я не шучу!

Всё сливается в две иглы. На каждый стежок нужно сделать дюжину движений — чуть расширить отверстие шилом, продеть одну иглу, продеть вторую, продеть каждую иглу в образовавшиеся петли, и затянуть, чуть подкручивая каждую нить. Каждый стежок должен быть похож на другие. при этом важно не проткнуть иглами нитки, потому что так они могут порваться — и всё нужно распускать и начинать сначала. И даже иглами нужно орудовать по-особенному, чтобы не перетирать нити в их ушках. Ох, это целый ритуал тонкой ручной моторики.

Результат стоит того. Вещь, сшитая в две иглы, не имеет сносу. Каждый стежок затянут в свой узелок, так что если порвётся любая нить в любом месте, вещь не потеряет в прочности.

После сшивания шов отбивается молоточком для красоты, а ненужные больше припуски срезаются ножом. Всё, карточница практически готова — осталось только довести до ума и покрасить.

Сперва хитрым фаскорезом снимаются края. Фаскорез — это инструмент из двух загнутых губок и острого ножа между ними.

Теперь можно взять с краской бутыль и, макая в неё губку, равномерно пройтись по карточнице для придания оной цвета насыщенной бирюзы. Краска немного отдаёт в нос, но это вполне терпимо.

И, наконец, финальный штрих — с помощью хитрого веретена надо затереть кромки карточницы для состояния приятной округлости.

После чуть смачиваем вещицу водой и натираем тряпочкой для приятного блеска, и, вуаля — готово! На всё про всё ушло примерно четыре часа ручного труда. Думаю, в следующий раз управлюсь за три.