Календарь и таск-менеджер

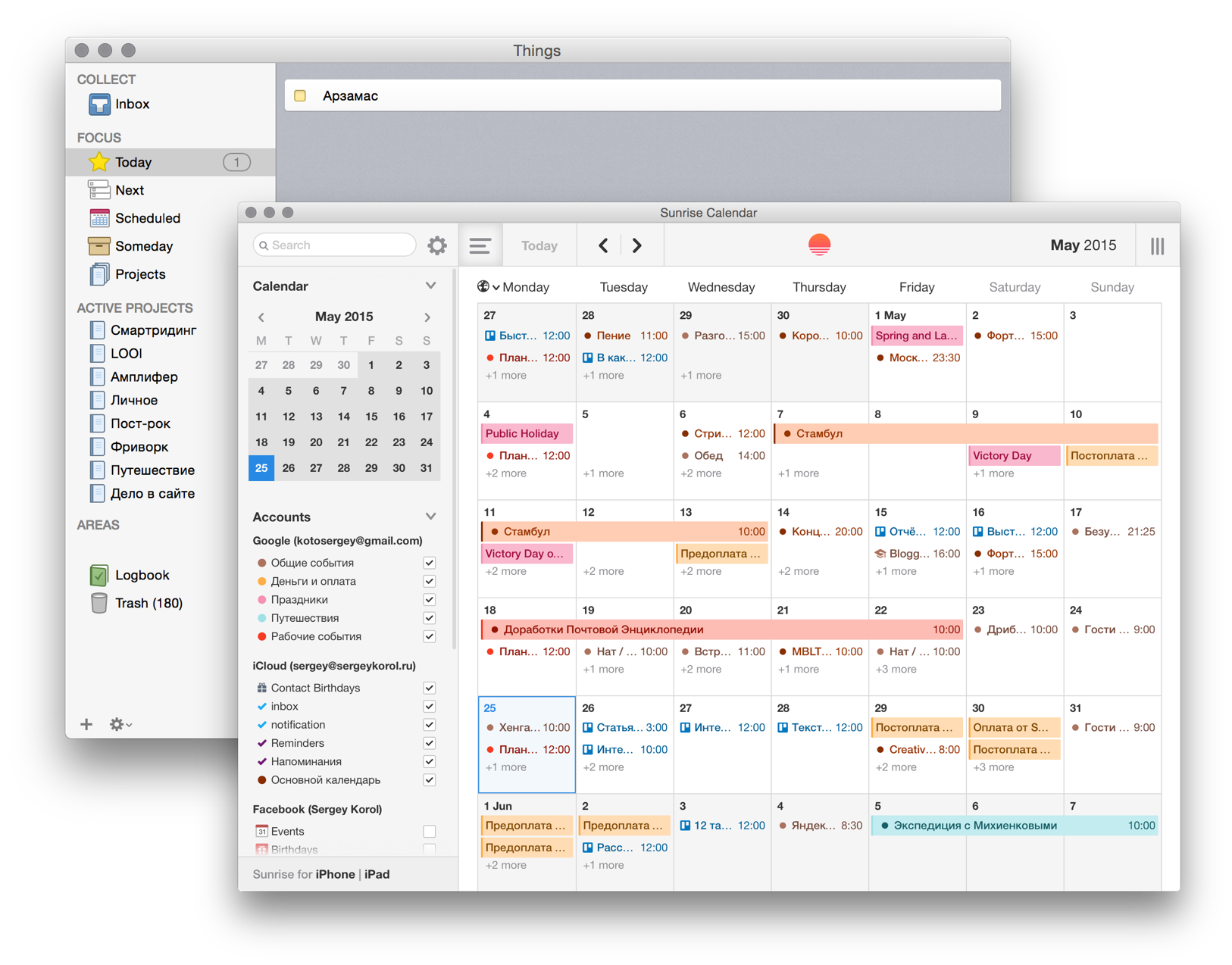

Две программы, без которых не могу жить: Things и Sunrise. Даже не представляю, как существовал в дремучие времена, когда их еще не было.

Хотя нет, я помню. Я купил в газетном киоске у заводской проходной дешевый планировщик. Он был плоским, длиной в неделю. В нём я старательно расписывал задачи на каждый день. Я тогда только-только начинал работать, хватался за кучу проектов сразу: от создания 1000 вопросов для викторины до написания новостей в сельскохозяйственный сайт.

Договорившись с потенциальным работодателем, я старательно расписывал задачи на недели и месяцы вперёд. Большинство из этих проектов быстро протухали, и я грустно вычеркивал их из будущих календарный дней. В какой-то момент я листал плоские странички вперёд, а они были всё чёрные. Кладбище несделанных задач.

Одним словом, я придумал все эти ваши хипстерские сервисы до того, как они стали модными.

Календарь

В календарь я записываю все без исключения события, которые имеют привязку по дате или времени. Вот какие правила у моего календаря:

- Для разных групп событий у меня разные календари. Например, есть календарь «Встречи» — для встреч и созвонов. Для путешествий есть календарь «Путешествия». Для денег — календарь «Деньги», куда я вношу даты авансовых и постоплатных платежей от клиентов, с которыми у меня заключены постоянные договора. Это выглядит паранойей, но деле оказывается удобной фичей — можно переключаться между группами событий, словно между слоями в графическом редакторе.

- Для встреч и созвонов я обязательно присылаю приглашение людям, с которыми буду общаться. Это стало естественным, как мыть руки до еды.

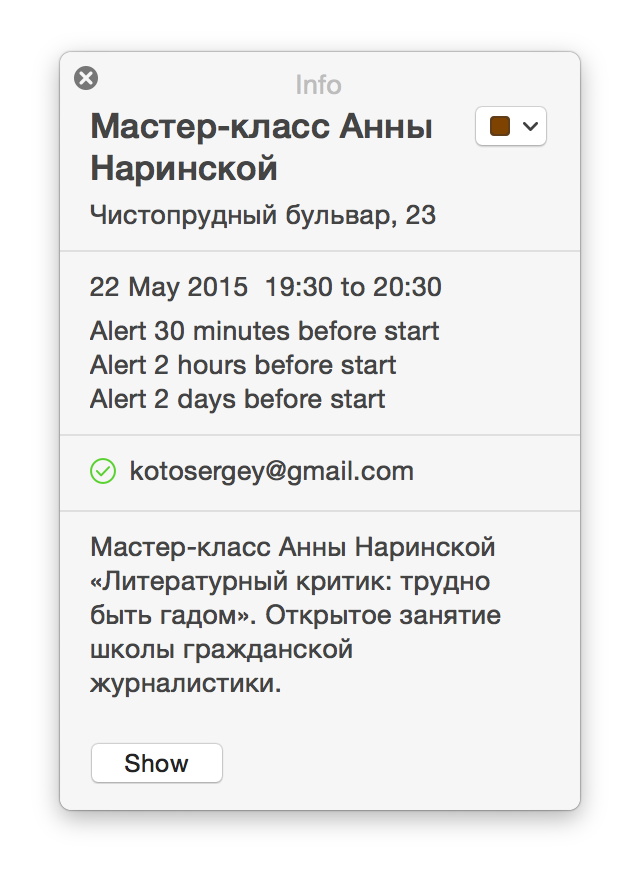

- Обязательно устанавливаю оповещения о грядущем событии. По умолчанию обо всех событиях календарь уведомляет меня за час. Но этого мало. Для большинства добавляю еще два: за сутки и за 15 минут до.

- Стараюсь добавить дополнительную информацию: адрес, телефон, краткое описание, ссылки. Для путешествий прикрепляю электронные билеты. Всё это зальётся в облако и будет всегда под рукой.

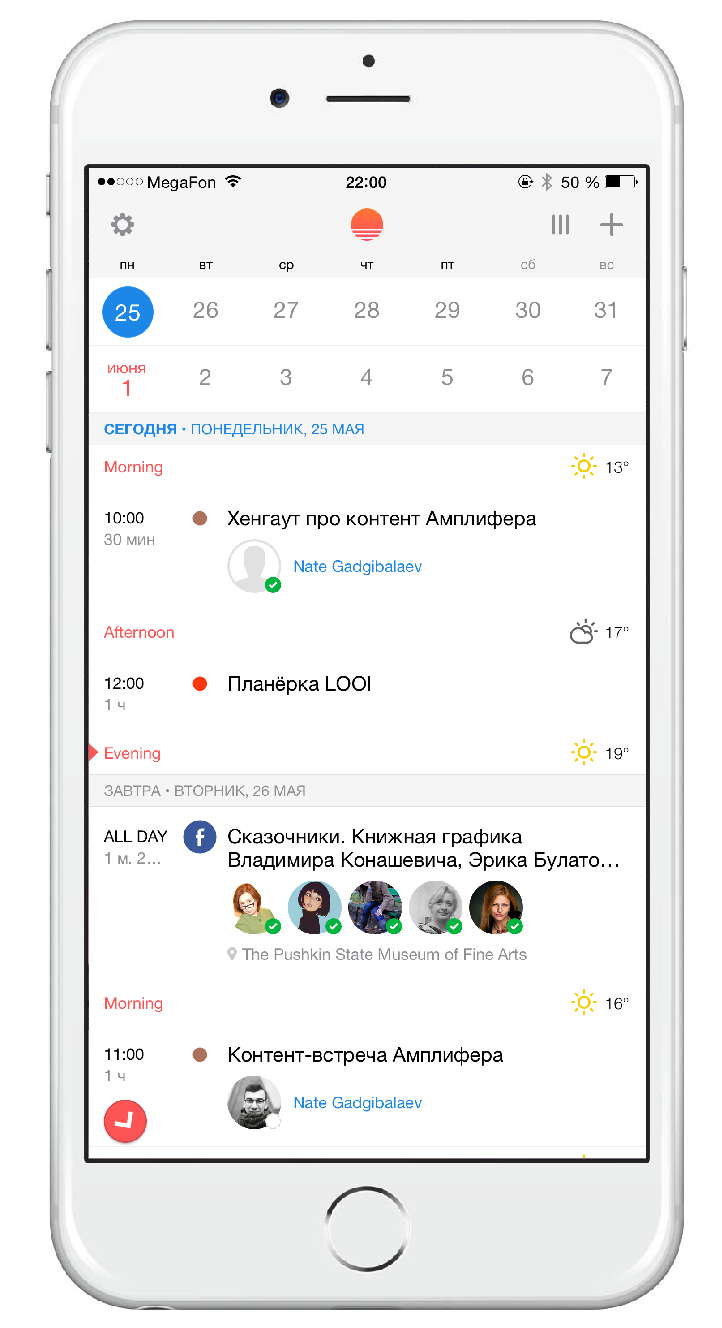

Я долгое время пользовался обычным маковским календарём, но потом подглядел у Ната Sunrise и перешёл на него. Мне понравилось классное мобильное приложение (например, оно показывает погоду). Еще радует, что в Sunrise подключаются сторонние аккаунты (например, Trello). Получается такой пульт календарного управления.

Кроме прочего, у Sunrise есть веб-версия. Всё это работает по-человечески, не теряет события и бесплатно (сам не понимаю, почему). Одним словом, советую.

Таск-менеджер

За менеджер задач у меня работает Things. Я пробовал кучу других сервисов, от системных Задач до монструозного OmniFocus — всё раздражало. Things тоже раздражает, но чуть меньше, поэтому мы пока вместе.

Вот как устроены моё управление задачами:

- В Things попадают все задачи, сам факт выполнения которых важнее времени. У задач есть даты выполнения (обычно несдвигаемые), Иногда задачи в таск-менеджере дублируются в календаре.

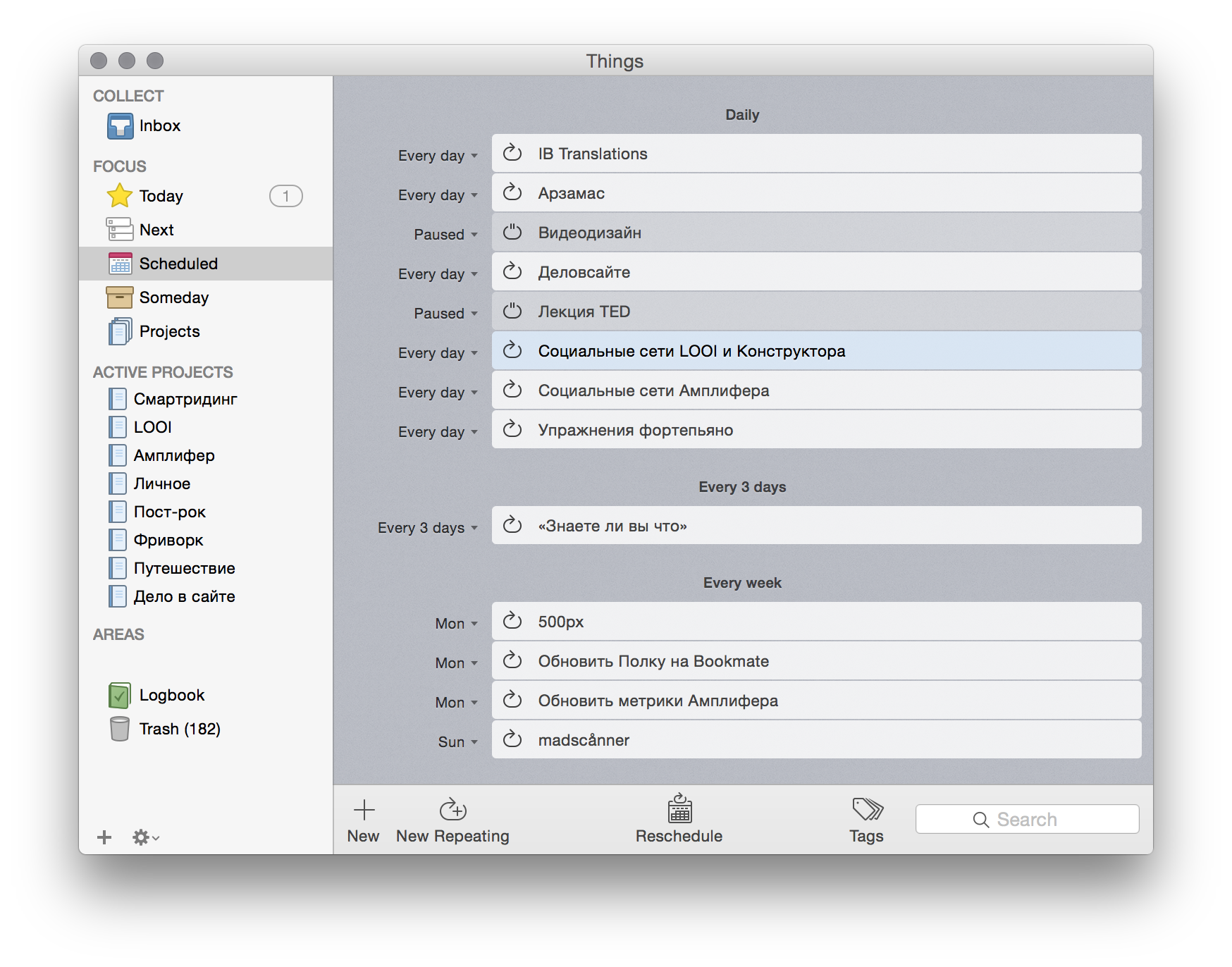

- Для отдельной работы создаю проекты. Например, есть отдельный проект для Амплифера, отдельный проект для путешествий, отдельный проект для отправки и получения почтовых отправлений.

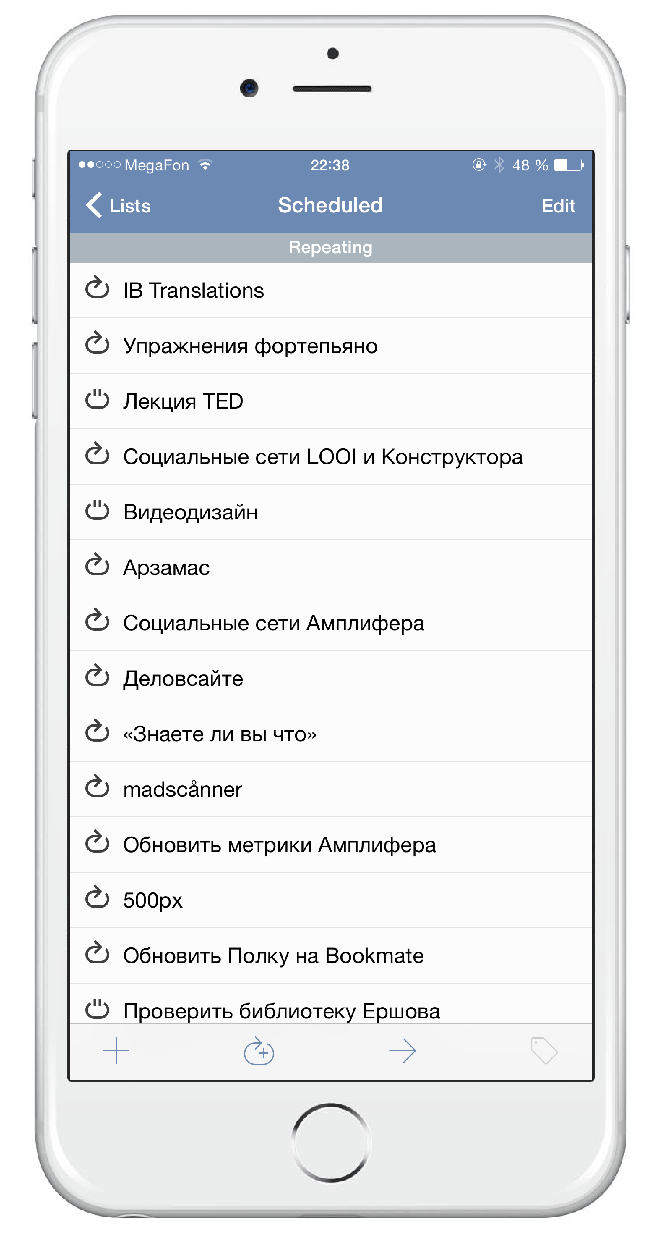

- Для ежедневных рутинных задач у меня есть повторяющиеся события: посмотреть лекцию на «Арзамасе», залить отсканированные бумажки на «Безумный сканер», опубликовать свежепрочитанные мемуары на полке «Букмейта». Регулярные рабочие задачи также настроены повторяющимися.

- Я стараюсь добавлять в Things все задачи, которые приходят на ум. Конечно, не упарываюсь до уровня «Почистить зубы», но добавляю даже задачи вроде «Поиграть на фортепьяно». Такие задачи помогают прикинуть в уме свой день. Кроме того, порой действительно можно забыть про фортепьяно или зубы, если себе не напомнить об этом (бывают и адские дни).

- У Things есть возможности, которыми я не пользуюсь. Например, никогда не складирую задачи в папку «Разобрать», а сразу выбираю им дату и проект. Также не пользуюсь тегами, но страдаю от того, что к задачами нельзя написать нормальное текстовое описание с буллитами. Не хватает геопривязки задач (идёшь мимо почты — приходит пуш, что надо забрать посылку), нет чек-листов.

Разумеется, у Things есть мобильное приложение (правда, стоит оно своих отдельных немаленьких денег). Приложения синхронизируют задачи по облаку.

Вот два самых главных приложения в моей жизни. Если завтра их отобрать у меня, то я быстро превращусь в слепого и беспомощного котёнка. А потом, наверное, пойду к заводской проходной за плоским еженедельником.

Для меня Sunrise и Things — это воплощение самой сути системы GTD. Если сформулировать три правила бытового тайм-менеджмента, то получится следующее:

- Задачи и дела нужно записывать для того, чтобы освободить голову и не думать о них больше. Если перенести задачу в систему, то она больше не крутится в голове и не тратит драгоценные ментальные ресурсы.

- Если задача или дело не зафиксированы в системе, то можно считать, что их нет.

- Система должна быть сильнее человека. Я жму руку человеку, который старательно заносит задачу «Позвонить маме», не надеясь, что завтра вспомнит об этом. Привычка записывать дела и задачи должна быть железной.

А как у вас обстоят дела с календарём и таск-менеджером? Какие инструменты используете? Какие принципы исповедуете?