Прикладная фелинология, часть 1

За 8 лет жизни с некрупным фелидом я, кажется, прилично разобрался в кошачьей психологии. Каждый раз, когда кошка что-то делает необычное, я пытаюсь разгадать её поведение — а А. шутит, что мне пора писать учебник по поведении кошек.

На учебник меня очевидно не хватит, но на пост в блоге — вполне. Итак, расскажу все что я понял о кошках в формате отрывочных фактов.

- Кошки не умеют считать. Для них нет разницы между один и много. К примеру, когда у кошки было четверо котят, и она относила их в условное «гнездо», она все равно пробегала по квартире в поисках еще одного. Можно было бы предположить что кошки умеют считать только до трёх. Однако когда у кошки был один котенок и она относила его, то после бегала и искала несуществующего второго.

- Кошки узнают человека по сигнатуре, которая состоит из размера, запаха, движений, звука голоса и тактильных прикосновений. Кажется, что есть кошки, которые чувствительны ко всем составляющим (вроде нашей), а есть те, которые смотрят только на запах или только на размер человека. Большой — значит, хозяин.

- Если бы у кошек был язык вроде человеческого, то они общались бы только глаголами: «Хочу», «Отдай», «Беги», «Чеши». Кошки общаются чистыми эмоциями.

- Среди владельцев кошек идут бесконечные споры о том, что мы, люди, для кошек. Лично я уверен, что кошки воспринимают людей как других кошек, и формируют с хозяевами нечто вроде прайда. Разве что для многих кошек прайд вообще не имеет большой ценности, и они проявляют себя в нем довольно мало.

- С кошками хорошо работает «принцип двери». Помещение из одного помещения в другой перезагружает их. Если кошка шипит и ты хочешь успокоить — закрой её в ванной на 10 минут, и все.

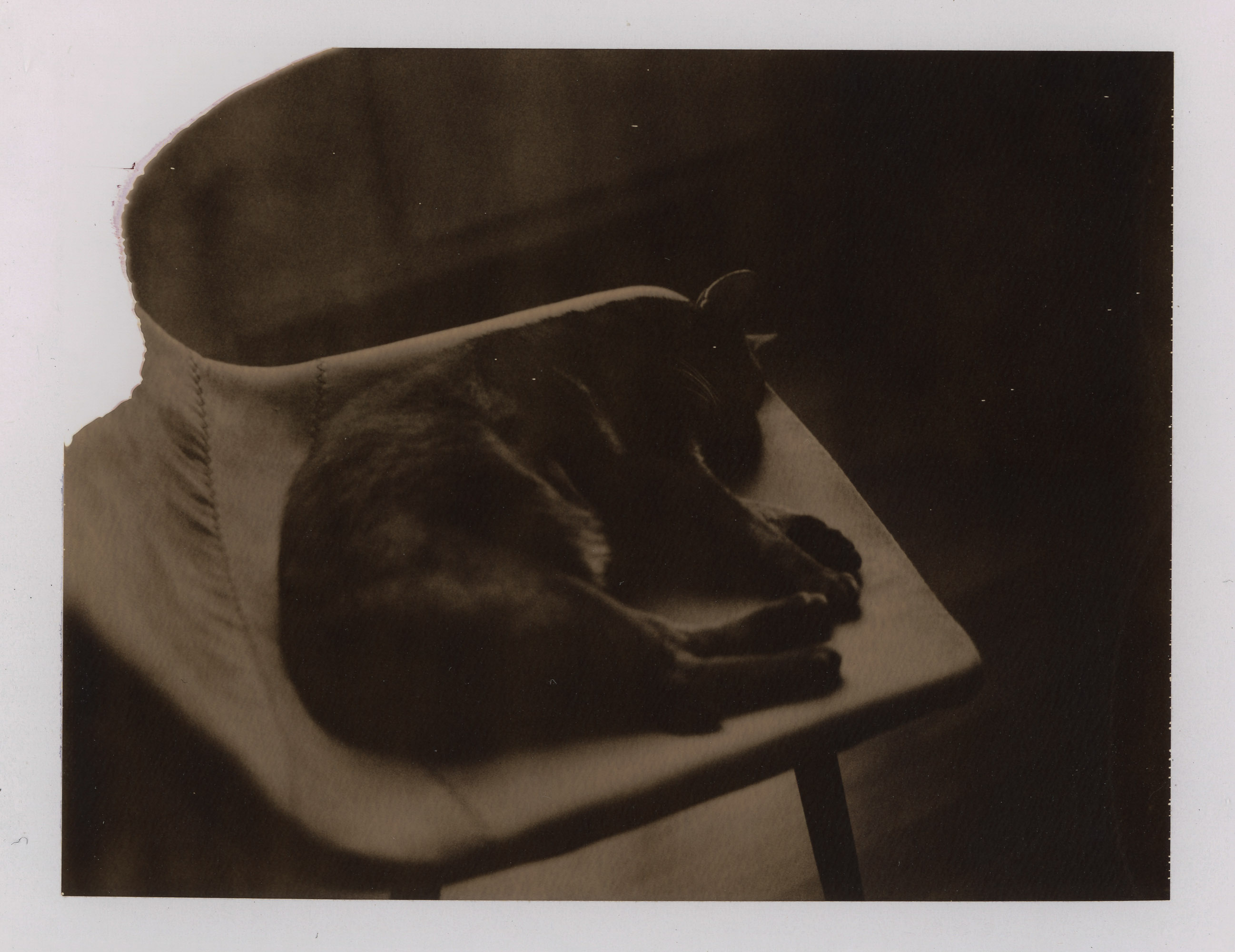

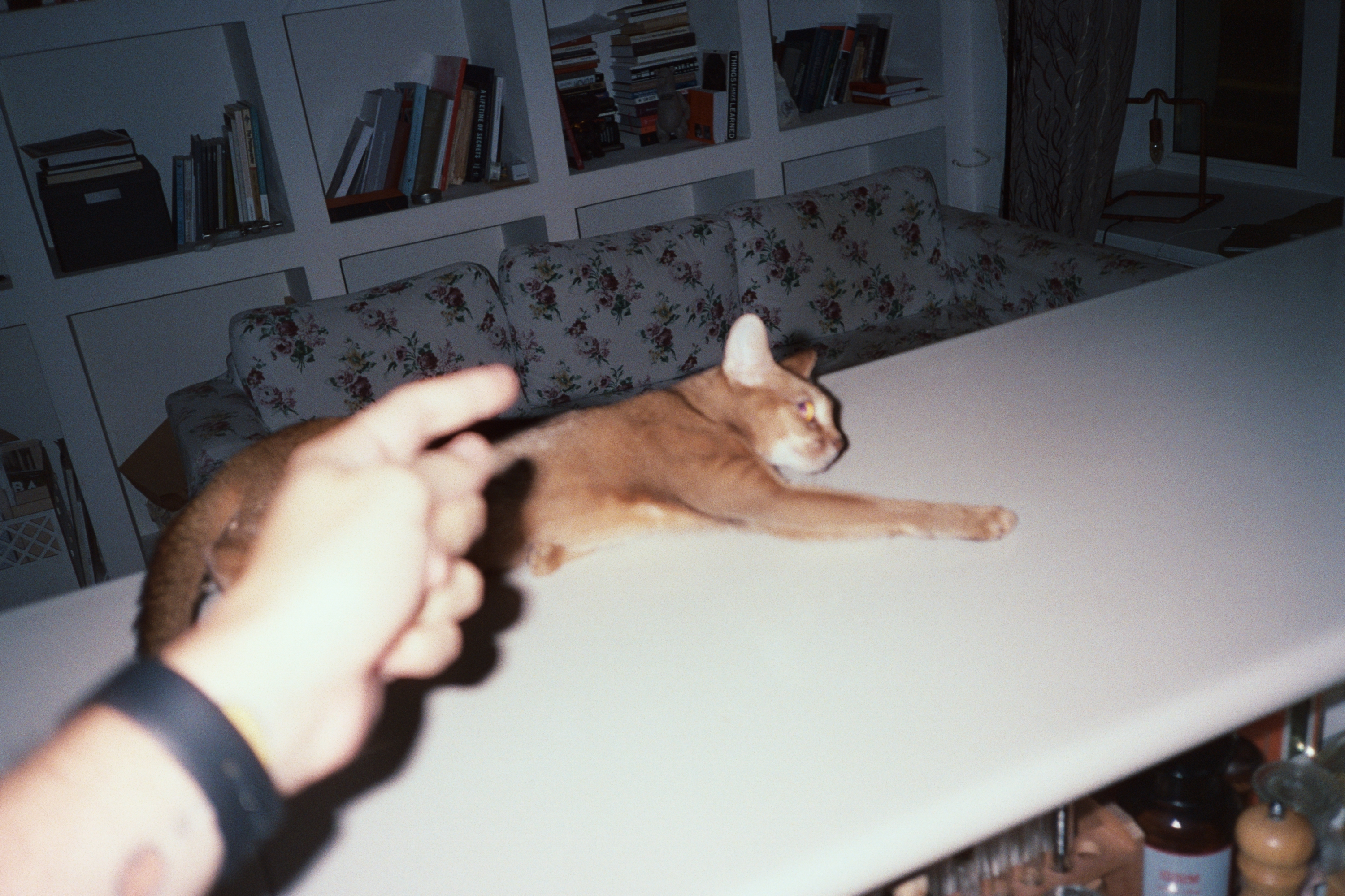

- Если кошка лежит на животе с закрытыми глазами, собрав лапки под себя — то она не спит. Она скорее находится в состоянии «сижу и думаю». Кошка правда спит только когда она «растекается» по поверхности.

- Кошка быстро засыпает (за несколько секунд). Просыпается она также довольно быстро.

- Если кошка долго живет в одном месте, она отлично знает что где находится, и чего где находиться не должно. Попробуйте переставить кресло, пока она спит в другой комнате. Когда кошка проснется, она очень удивится — «Хмм, этого тут не стояло». Как существо, не умеющее считать, строит такую сложную ментальную карту — непонятно.

- Кошки — синестетики. Они быстро соотносят запахи, звуки, вкусы. Звук открывающейся стеклянной баночки сразу напоминает о еде. Но также запах сигарет или какой-то туалетной воды может вызывать агрессию. Наша кошка может занервничать, услышав звук саксофона.

- Для кошек еда, хождение в туалет — это социальные действия. Они не смущаются, когда вы видите её в лотке. Более того, социальные действия можно стимулировать. Например, если в туалет хочется, но не можется — можно поучаствовать в этом.

Продолжение следует…