Продолжаю цикл ностальгических заметок о родине. Я написал три больших поста о городе Череповце (вот первый, второй и третий), где родился и вырос. А сегодня расскажу о своем месте силы — деревне Сосновка, в которой я проводил все лето до 22-24 лет.

В Сосновке у наших семьи располагается деревенский дом с участком. Это родовой дом дедушкиной семьи, в нем он вырос вместе с братом Толей. Мама моего дедушки и моя прабабушка Надежда прожила в этом доме до самой смерти в 98 лет.

Про деревню я буду рассказывать отрывочно что помню, или что кажется важным. Как и прежде, я считаю что пишу этот пост скорее для себя самого, чем для внешнего читателя. Но может кому-то будет интересно прочитать о том, что раньше казалось для очень важной, если не главной стороной моей жизни.

В деревне есть футбольное поле. За двадцать лет, что я ездил туда регулярно на все лето, я только пару раз видел игры. Помню, что одна из них называлась «Команда отцов против команды сыновей».

Рядом с нашим домом стоят два деревянных двухэтажных дома. Это один из них.

Вообще двухэтажные дома в деревне распространены мало, их всего три. Кажется, что жить в них не очень удобно — на второй этаж приходится подниматься по крутой лестнице, носить по ней дрова, воду, вещи. Туалет, разумеется, расположен на первом этаже, четыре узких кабинки в ряд. Но помещения в них называли квартирами, как в городе.

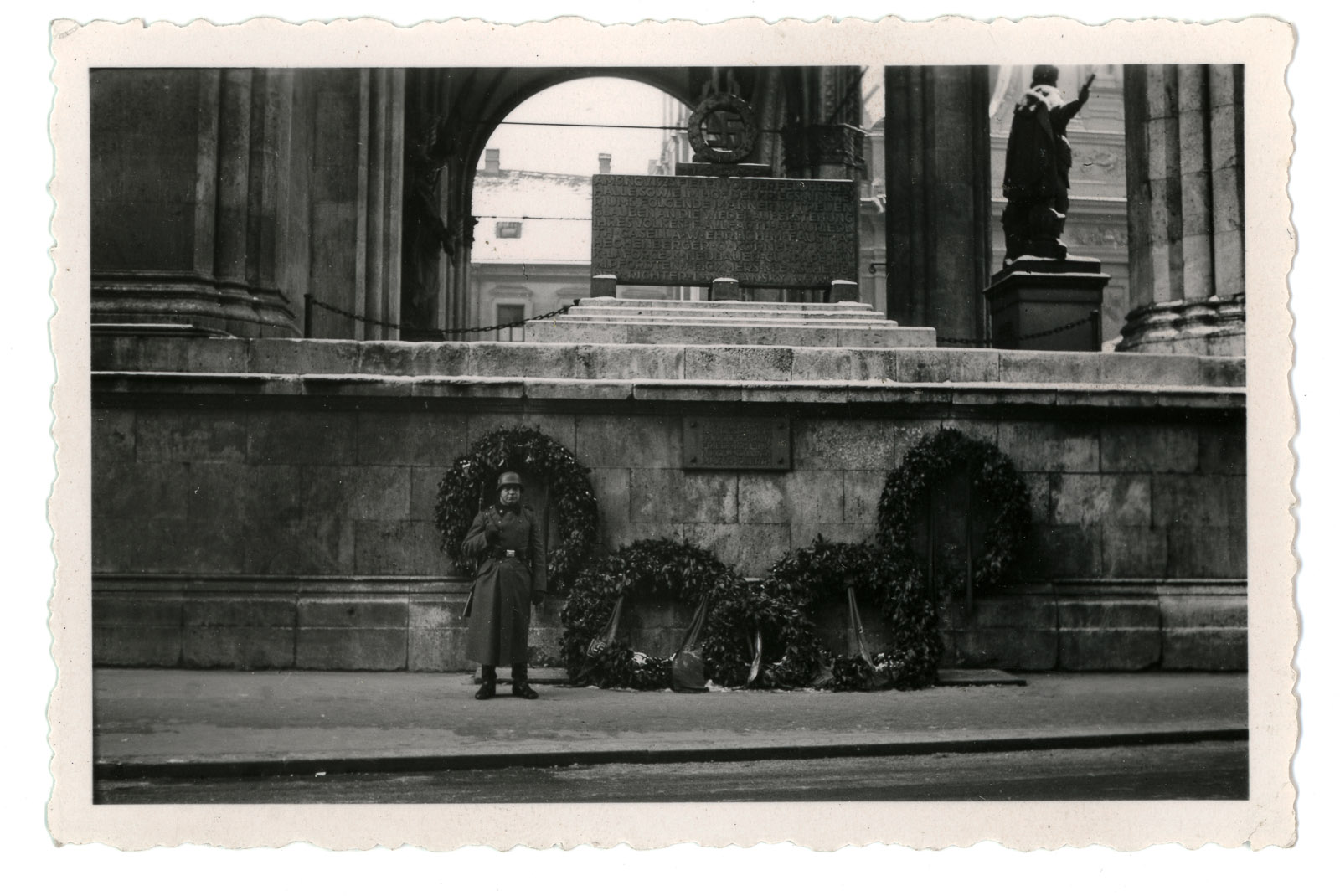

В этом доме в послевоенные годы располагалась типография, где брат моего дедушки работал наборщиком: собирал из кассы крохотными свинцовыми литерами полосу сельской газеты. Говорят, что работа эта была неэкологичная, вредная.

Между первым и вторым двухэтажными домами стоит таксофон. Насколько я знаю, им не пользовался никто и никогда — установили его несколько лет назад, когда у каждого жителя деревни уже был сотовый телефон, а в большинстве домов еще и обычный, проводной телефон имелся.

Второй дом кажется солиднее и крепче, он еще и квадратной формы. Помню, что на втором этаже жил вредный парень Попов, который был старше меня и постоянно меня задирал. Но зато однажды он заболел, и грустно сидел дома, глядя в окно — а в этот момент я разграбил тайник с местной валютой, этикетками. Про этикетки расскажу позже, но помню как Попов смотрел в окно, грозил кулаком и мотал слезы по щекам. А тайник был в старой стиральной машине, которую выбросили в кусты малины.

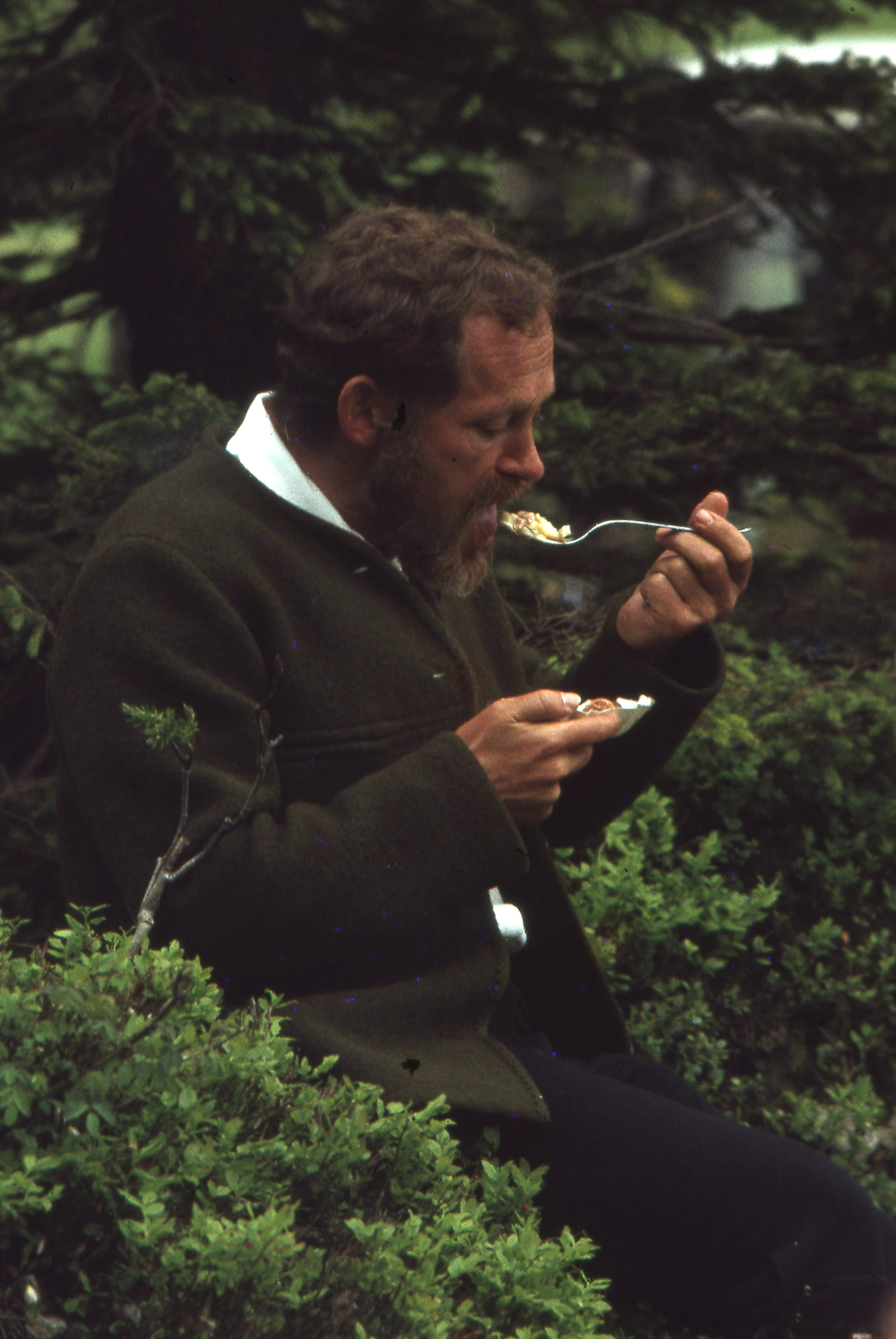

Еще в этом доме жил с женой дядя Коля. У Коли был родственник в Москве, который каждый год приезжал в деревню чтобы гулять босиком по траве и есть ложкой простоквашу, потому что подозревал в ней целебные свойства. Москвич работал на каком-то секретном оборонном предприятии, уже был стар, и однажды подарил коле машину, «Оку». Для этой крохотной машины Коля построил во дворе огромный гараж, словно для грузовика.

Крыльцо дома. Всегда боялся этого места — ведь под ступеньками и чуть дальше был туалет. Мало ли что, можно и провалиться. Но я никогда не проваливался.

Крыльцо предполагалось подметать пару раз в день. Раньше на нем лежали половики, которые прижимались к ступеньками железными палочками, прямо как в дорогих гостиницах (в которых никто из нас в то время, конечно, не бывал).

В доме вообще был культ половиков. Половик — это такой вязаный коврик, обычно узкий и длинный. Я не знаю, откуда они появились в доме, но всю мою деревенскую жизнь половики исправно служили и словно не изнашивались даже. В доме их было пара дюжин, и родители безошибочно понимали, где какой должен лежать. Каждый раз после капитальной уборки половики вытряхивались, а после из них решали геометрически паззл: «Вот этот короткий с рваным краем — сюда».

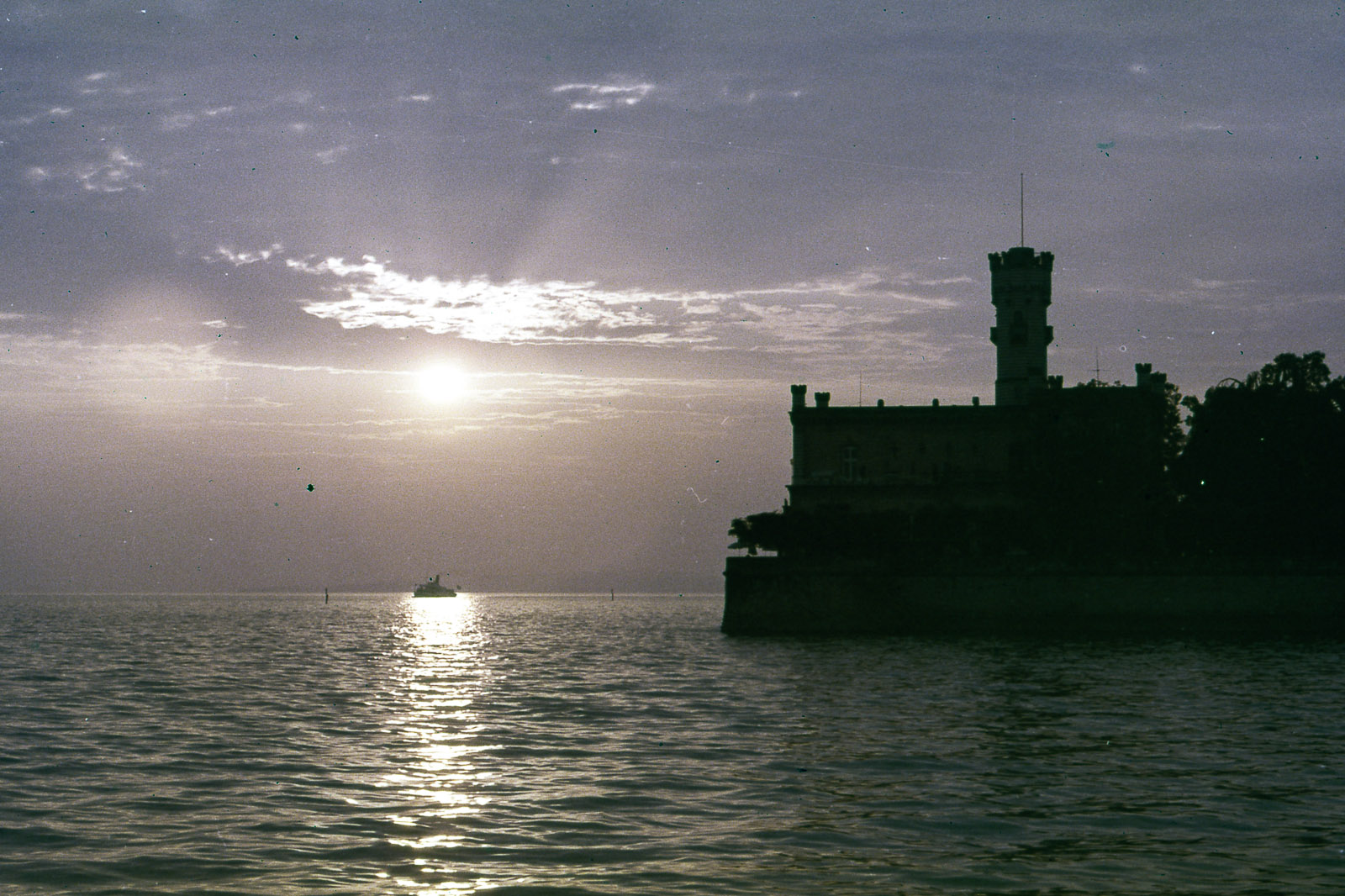

Дом наш привезли в тридцатых годах из зоны затопления Рыбинского водохранилища — тогда возле Череповца создали настоящее море площадью 4,5 тыс км². Когда водохранилище наполняли, с его будущего дна переселили сотни деревень, и часть домов вывезли, включая наш. А еще больше так и осталось там, на дне.

Телевизор всегда был важной частью деревенской жизни.

Обычно он начинал работу не раньше 7 вечера. Дядя Толя смотрел «Поле Чудес» или что-нибудь другое. Примерно в 8 вечера дома оказывался я. На кухне отодвигали стол, закипал чайник, сами собой складывались бутерброды. Я мазал белым маслом желтоватый хлеб, мешал алюминиевой ложкой сахар в чае, что скрипел где-то на дне. По телевизору начиналась программа «Время»: Путин едет на комбайне, авария на шахте, прыжки с шестом, профицит бюджета, коммунисты обосрались, дети научили курицу разговаривать. К концу программы «Время» ужин затихал, и семья плавно перемещалась на диван.

Иногда после новостей смотрели какое-то кино (если оно хорошее). Ну а футбол или хоккей, если они шли — это святое.

В раннем детстве был какой-то дремучий телевизор, «Витязь», «Вега» или как там они еще назывались. От телевизора отлетела ручка переключения скоростей, и дядя Толя лихо переключал их плоскогубцами. Меня до этого процесса никогда не допускали.

А если вечером или ночью ожидалась гроза, то от телевизора обязательно отсоединяли антенну — а то мало ли что.

На автобусной остановке все время ошивались разные личности: пили пиво, слушали музыку, сперва с кассетного магнитофона, а после — с телефонов.

Автобус в деревню ходит в среднем раз в день, на выходных и в пятницу — дважды. Помню, в детстве в воскресенье у остановки был ажиотаж. Автобус ходил оборотным рейсом, делая петлю до соседней деревни, Дуброво, и обратно часто приходил уже довольно плотным. Люди толкались, ругались, надеясь занять последние сидячие места. Я частенько ехал свой час до города стоя, если повезет — наваливался на широкую, словно скамейка, «торпеду» возле водителя. Небезопасно, но зато весело.

Говорят, раньше из деревни в город ездили в кузове грузовой машины. Услуга эта называлась «грузотакси», но родители говорили: «грузотряси». Я такого не застал, но однажды ехал в грузовой газельке со сплошным стальным кузовом без окон, сидя на ящиках, полных клюквы. Страшно, ну а что делать — маме в понедельник на работу, а мне — в школу.

После того как автобус останавливался, водитель долго, полчаса обилечивал пассажиров, отрывая каждому из рулонов: несколько черных по 10 рублей, несколько зеленых по 5, и несколько рублевых, синих. Автобус стоял, распространяя жар уставшего железа и запах бензина, готовый к пути домой. Я грустил и смотрел в окно на людей, которым не нужно уезжать из лета.

В доме этом раньше находилась аптека — я бегал туда покупать бутылочки корвалола для прабабушки, Надежды Александровны. Аптека вся пропахла лекарствами, и аптекари наверняка пропахли. Раньше, в совсем глубоком детстве, в доме этом принимали лекарственные травы — можно было нарвать и принести, и получить что-то взамен.

А дом на заднем плане — бывший зубоврачебный кабинет. Работал в нем мужчина, которого все звали Зубником (кажется, мало кто знал вообще как его зовут). Ездил Зубник на красной «Ладе» и вел образ жизни довольно роскошный — в соседнем селе построил себе огромный дом, наверное этажа в три (если считать высокий подвал). Кажется, он не успел его до конца отделать и жил в полустройке, но личная автомашина и большой дом наглядно показывали, что быть зубным врачом в селе выгодно. Зубник был нам отдаленным приятелем и захаживал в гости.

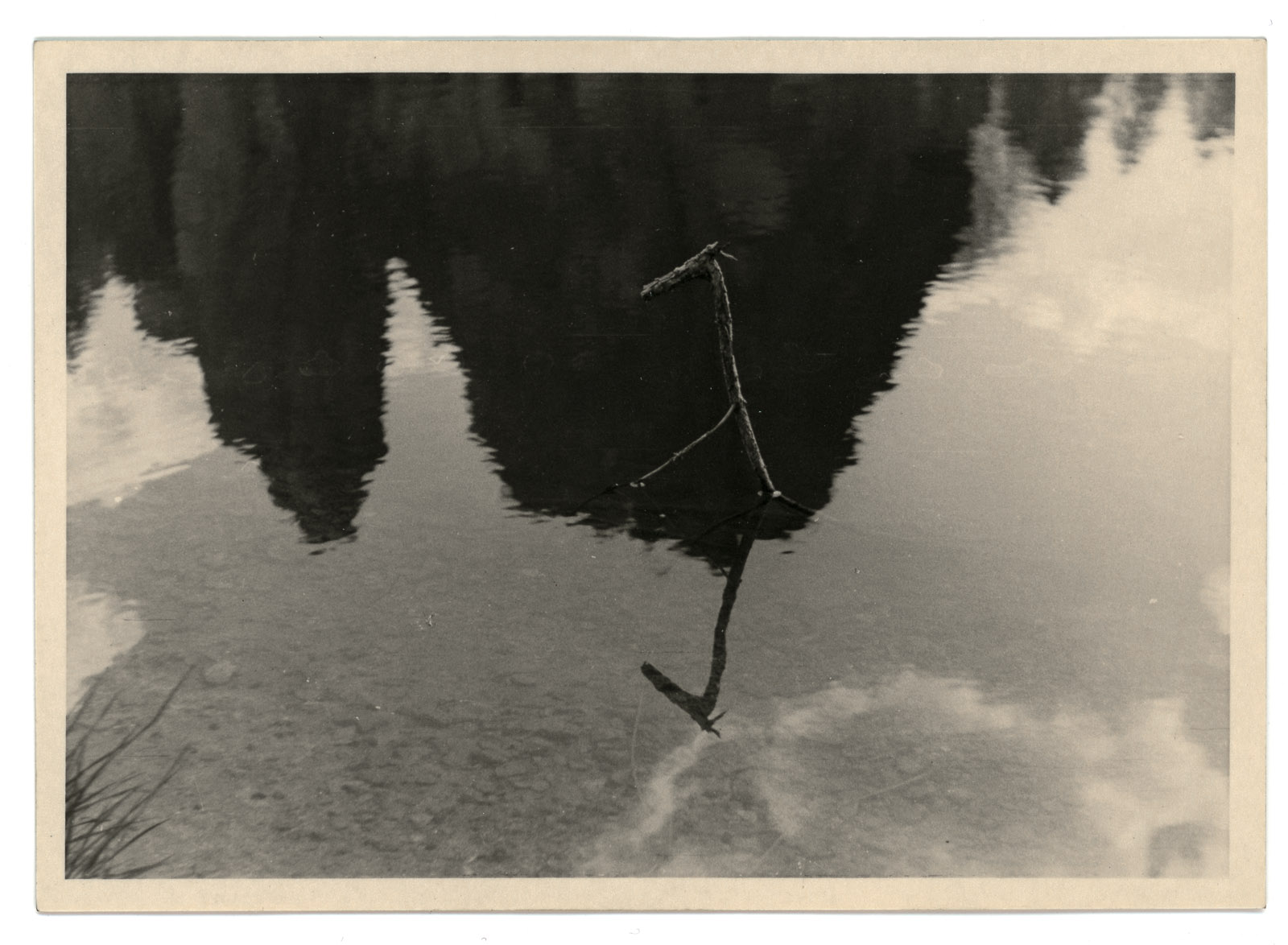

Вода всегда была иссиня-черного цвета — всему виной торфоразработки. Речку Уломку как-то использовали в этих разработках в отдаленной деревне, нарушили естественный ход ее течения, и с тех пор она всегда темная. А дедушка рассказывал, что раньше вода была прозрачная, и в ней водились раки. Впрочем, раков я в детстве еще повидал и даже попробовал.

Поленица тоже черная — береза хоть и жаркая, но темнеет и гниет быстро, нужно за 2-3 года её сжечь.

Ох, сколько сил мы каждый год тратили на дрова. Привозили их обычно в напилах длиной метра 3-4, и сваливали во дворе. Летом дедушка спускал с чердака бензопилу «Дружба» и часами её перебирал: протирал свечи, что-то чистил, мешал бензин с маслом. В детстве мне казалось, что на каждый час ухода за бензопилой приходилось примерно 10 минут её работы. Но зато когда я подрос, эти минуты работы были моими — дедушка поручил мне разделку дров на чурбаки.

Впрочем, напилить чурбаки — это полдела, после их нужно было расколоть. Кололи обычно зимой, этим занимался дедушкин брат Толя, что жил в доме. Дедушка научил меня хитрому искусству колки дров, которое я до сих пор не забыл. Знаю как ставить чурбак, как читать сучки на нем (ведь если не прочитаешь, то будешь зря бахать, чурбак не поддастся). Знаю как правильно бить колуном, дедушка говорит: «Надо, чтобы прямо прилипал». Одним словом, колка дров — это смесь медитации и фитнеса. Очень скучаю по ощущению счастья от физического труда и пользы, которое я испытывал за колкой, во время зимних каникул. Любил еще зимой смотреть на звезды и Луну в бинокль, забравшись на кучу свеженаколотых дров, любил морозный свет фонарей и бесконечную тьму окружающего мира. Ну ладно, мы отвлеклись.

Наколотые дрова нужно было сложить в поленицу, иначе они не высохнут. Складывали весной, когда вокруг все уже слегка зеленело, а под кучей наколотых дров вполне еще лежал снег. В складывании дров тоже есть своя наука, чтобы легло ровно, не развалилось. Если дедушка видел, что поленицу положили криво, то мог и пересобрать — старый инженер, что с него взять.

Ну и в конце лета высохшие дрова перевозили на тачке в сарайку, где складывали снова. Работали в жару, в древесной пыли, в рукавицах, что особо не спасали от заноз. После дядя Толя всю зиму топил печь поленьями из сарайки. Он любил тепло и поэтому топил щедро, дедушка вечно ругался (и если мог, вытаскивал из уже зажженной, но не занявшейся печи пару поленьев обратно).

В деревенском доме был как-то странно устроены печи — их трубы соединялись на чердаке. Из-за этого соединения в трубах накапливалась сажа, которая могла и загореться. Чтобы этого не случилось, каждый год мы с дедушкой забирались на чердак, частично разбирали трубы и вручную выгребали несколько вёдер золы и сажи. Вымазывались все как черти! Я, конечно, поменьше, а дедушка — побольше. После был целый день уборки, мытья полов, вытрясания половиков. С одной стороны, я не очень любил то, что приходилось весь день возиться, а с другой — наоборот, любил, чувствовал в этом событии свою значимость. Ведь я был одним из двух трубочистов.

Две дощечки, словно два зуба — преграждают путь в сарайку для соседской кошки Сары. Не видел я более жизнелюбивой и умной кошки.

Сара ловила мышей и крыс, а также птиц. В руки не давалась, на коленях не сидела, посматривала на людей с поленицы. Повадки у нее были лисьи. Прожила Сара до 21 года, и до последних годов традиционно приносила по два выводка котят в год, весной и в конце лета. Судьба у новорожденных деревенских котят была незавидной, но этим занималась соседка и я, к счастью, ничего не видел. Котят Сара носила в сарайку, на дедушкину фуфайку, на ней же и спала зимой. Дедушке такое соседство не нравилось, и со временем он кошку выселил. Но деревенские кошки везде гости, так что я не думаю что Сара особо обижалась.

Когда соседка уезжала из деревни, отдала Сару в соседнее село. Спустя год, по пути на неудобный дальний автобус, я даже видел совсем старую кошку в доме у дороги, и позвал ее «Сара, Сара!». Но она, конечно же, меня уже не признала.

Была в деревне и другая регулярная работа: копка картошки и косьба. Причем второе — ради первого.

Мы традиционно сажали картошку в двух участках: первый, небольшой — возле дома, а второй, в 3-4 километрах от дома, по пути в деревню Анфалово. Про копку картошки вручную на участке возле Анафалова можно отдельную книгу написать: про то как я увидел ужа в лесу, как мы с утра до вечера трудились, обедая солеными помидорами и запеченой в золе картошкой, как ходили собирать отвратительных личинок колорадских жуков, как с трудом вывозили мешки с урожаем на чем придется: соседском тракторе, а то и целыми днями на тачке.

А сено было нужно для картофельной ямы. Яму выкопали в углу участка возле дома, глубиной метра 3 — в нее закладывали картошку на посадку, на следующий год. Чтобы она хорошо перезимовала, сверху картошку укладывали несколькими мешками сухого сена, которое работало на манер одеяла. И вот это сено косили отдельно, возле реки Уломки, в 2-3 километрах от дома.

Возле реки — знаменитые вологодские заливные луга, на которых раньше паслись коровы что давали молоко для вологодского масла. Сейчас уже ни коров, ни того самого масла, но трава по-прежнему растет хорошо. Места там холмистые, и обычной, традиционной косой-«литовкой» убирать траву не получается. Коса слишком большая, по холмикам и овражкам косит плохо. Вместо нее использовали местную косу, которая называется «горбуша». Внешне она похожа на знак вопроса или цифру 7, разве что размера небольшого, дай бог по грудь. Горбушей косят удивительно для неподготовленного глаза: после каждого взмаха коса перворачивается рукой в воздухе на 180 градусов, и поэтому работник косит словно шьет, строчками. Короткое полотно позволяет хорошо прокашивать поймы, так что горбушу у нас любят.

Когда моя бабушка (родом из Средней полосы, из Тулы, где все косят литовками) приехала в гости к будущему жениху в Сосновку, мама моего дедушки попросила ее: «Ты сходи на покос, принеси мужикам покушать». Бабушка пошла и увидела, как мой дедушка и другие ребята косят горбушами. Она испугалась и убежала — подумала, что мужчины не косят, а дерутся.

Сам я научился косить довольно поздно, уже в зрелом возрасте, когда это почти и не требовалось больше — полосу с картошкой возле Клопузова мы забросили, а на укутывание небольшого количества картошки хватало травы с участка.

На участке мы выращивали что и все: морковку, капусту, лук с чесноком, петрушку и прочее. Весной мама дома в Череповце разводила клейстер, резала рулоны туалетной бумаги на полоски, и на клейстер клеила семечки морковки — так было проще сажать и всхожесть была выше. Но царем огорода были конечно дедушкины помидоры.

Мама моя работала лаборантом на заводе, и за вредность производства ей выдавали по поллитра молока в день. Молоко выпивали, а после мыли и сушили пакеты. Весной дедушка закатывал пакеты на манер носка, клал в каждый чуть земли и сажал помидоры. Когда они всходили, помидорами плотно покрывались все подоконники в его квартире. Дедушка подписывал на них ручкой сорта, которые почему-то назывались женскими именами: «Лидия», «Вероника», «Клавдия». К лету помидоры набирали сантиметров 40-50 высоты, и мы перевозили их на автобусе в деревню — нести десятки саженцев в картонных коробках было отдельным приключением.

В деревне помидоры росли в парниках. Парник от теплицы отличается тем, что его приходится постоянно открывать и закрывать вручную — закатывая полукруглые стенки наверх. Парники следовало открыть утром, закрыть вечером, и также следовало закрывать каждый раз, когда на улице шел дождь. Сколько мы побегали к ним под проливным ливнем! Хватало и другой возни с ними — заготовить жерди в лесу, привезти и прикрепить к жердям пленку. Дедушка кажется вообще целыми днями возился с помидорами, что-то там подвязвал, подрезал. Я традиционно выбирал порозовевшие помидоры среди зеленых, что лежали в коробке, и ел их — расстройство желудка наступало через раз.

Чтобы поливать огород, нужно было носить воду из колодца в бочку. Бочка эта служила нам всю жизнь, что я помню — и сейчас стоит, наверное уже проржавевшая от неухоженности. Помню, что под бочкой традиционно жила жаба.

Таскать воду в бочку было моей ежедневной обязанностью. В нее вмещалось 200 литров, и значит мне приходилось сходить к колодцу раз 20-30. В позднем детстве дедушка завел насос, но поднимать и опускать его, разматывая шланги было тем еще приключением, поэтому я предпочитал носить воду руками.

В конце лета, собираясь домой, мы традиционно собирали смородину — красную в маленькое ведерко, черную — в бидончик. После дома из смородины бабушка с дедушкой делали варенье. А собирать ее было грустным делом, связанным с предчувствием скорого отъезда.

А еще к моему отъезду срезали цветы — дядя Толя очень любил их и выращивал на отдельных грядках. Я не помню уже ни цветов, ни названий, вспоминаю только большие пионы с пахучими и мягкими лепестками.

«Ролляйфлекс» — фотоаппарат с шахтой, ты смотришь вниз, а он фотографирует прямо. Но окружающие не сразу это понимают, и начинают сами смотреть вниз. Мол, что ты там в ногах рассматриваешь?

Деревню и речку связывает прямая дорога, ее называли линией. Раньше, в дореволюционные времена, по этому месту проходила узкоколейка, с которой возили торф с давно забытых и заброшенных сейчас разработок. После рельсы и шпалы сняли, а дорога осталась и служит до сих пор.

Вообще линия — длинная, всего в ней наверное километров 7-8, причем большая её часть уходит в другую сторону от Сосновки, в сторону деревни Дуброво. Однажды мы с приятелем Вовкой совершили велопробег по этой полузаросшей, полузаболоченной после дождей дороге. Доехали с трудом, местами перетаскивая велики по кустам, а обратно возвращались по обычной, длинной, асфальтированной дороге, по которой автобус ходит.

В лесу вокруг деревни полно таких канав — их рыли когда-то в противопожарных целях. До сих пор не понимаю, как канава шириной в руку должна была помочь при пожаре, ну да ладно. Печально еще, что рыли их хаотично, поэтому идти вдоль канав не следовало — можно и заблудиться.

Еще в лесу осталось немало ровных круглых ям разного размера, радиусом от метра до 3-4 метров. В некоторых из них деревенские парни и разные личности обустраивали подобие землянок — странно было натыкаться на такое жилье, с матрацами и предметами обихода внутри. В деревне ходили слухи что это мол следы от бомб (но никакой войны в этих местах не было). Я же думаю, что это остатки старинных земляных печей для обжига древесного угля.

В этом доме жили (и живут до сих пор) мои главные деревенские друзья, братья Алексей и Андрей. Сколько с ними пережито: ссоры, откровенные разговоры, десятки часов в игры на денди, в коллекционные настолки и в компьютер. Я продал когда-то Андрею свой старый компьютер, а Алексею — свою электрогитару. Сколько десятков раз мы бегали купаться на речку, сколько дрались и мирились, обсуждали котов, сидя на крыше сарая.

В лесочке возле деревни стоит старая стальная вышка, высотой этажей в 8. Как я понимаю, её поставили в 80-е для того чтобы следить за противопожарной обстановкой, но вскоре конструкция стала никому не нужна. В детстве на нее забирались все кому не лень. Ребята постарше устраивали шабаши на самом верху — сидели на перилах и пили пиво. Еще вышка была популярна на 9 мая и в Новогоднюю ночь, потому что с её вершины можно было увидеть салют в Череповце, в 60 километрах отсюда.

Я лично никогда не вершине не бывал, моего детского терпения и страха хватало этажей на 5-6 — я стоял вровень с сосновыми макушками и рассматривал как они покачиваются.

Какие-то местные управители все время пытались ограничить доступ на вышку — обносили её забором, пилили ступеньки. Но все зря. Сейчас вышка стоит просто так, но на нее никто не лазает. Просто в деревне не осталось молодежи, которая могла бы этим заниматься. Я постоял, посмотрел на нее — на вершине уже не осталось досок на площадке, всё скрипит, местами не хватает болтов. Так и не полез наверх, только на пару этажей поднялся.

Один из главных людей в деревенском детстве — дядя Толя, брат моего дедушки.

Дядя Толя родился, вырос и всю жизнь прожил в этом деревенском доме, до самой старости. В детстве он тяжело заболел, и пропустил год школы, а после наверстывать уже не пошел — так и было у него 4 класса образования. Он не был женат, увлечения его были простыми: занимался хозяйством, ходил в лес, смотрел телевизор.

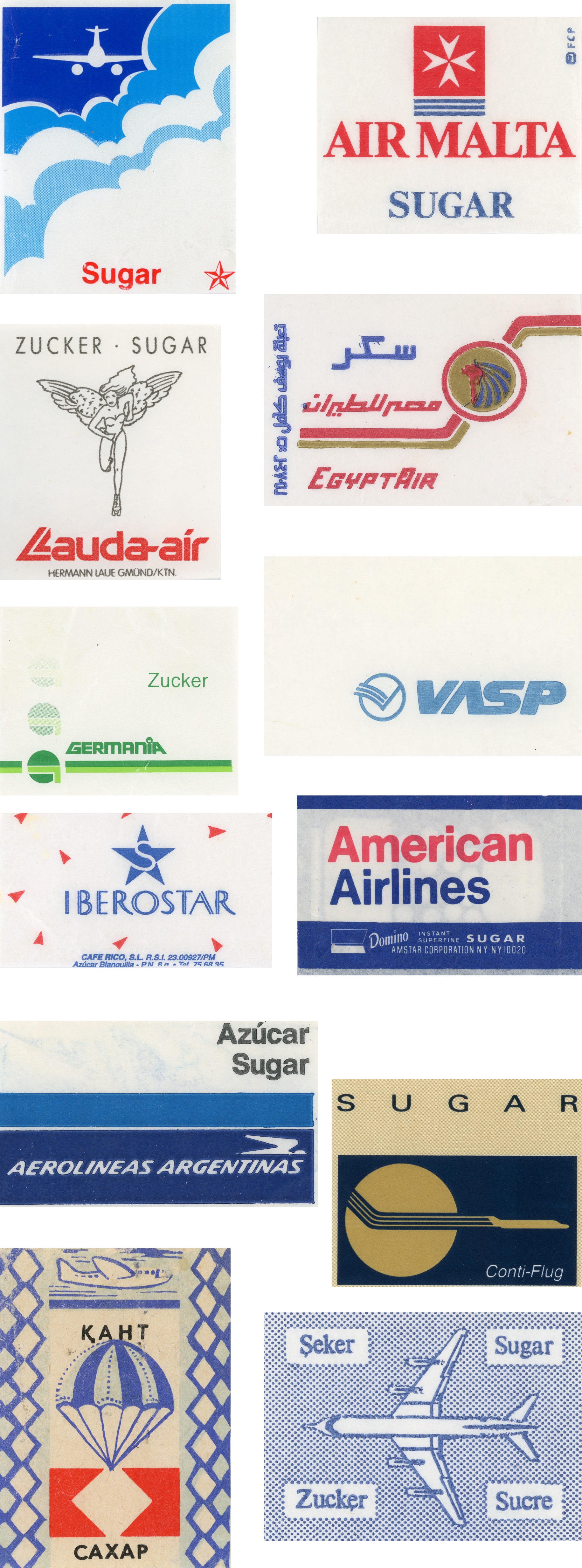

Работал он в типографии, где из касс набирал в зеркальном порядке газетные полосы. После трудился на сушильном заводе — в соседнем селе работал маленький комбинат, который заготовлял консервы: ягоды, грибы, овощи. Говорят, местные грибы даже в Кремль поставляли (впрочем, так обычно говорят о чем угодно, что вообще можно доставить в Кремль). Помню себя в глубоком детстве — мы с мамой пришли в гости к дяде Толе на работу, и он нес на плече мешок сахара. В девяностые дядя Толя вышел на пенсию, а сушильный завод ожидаемо закрылся. Сегодня от него не осталось ничего, даже небольшие корпуса куда-то растащили по кирпичику. Именно с этого сушильного завода наводнили деревню этикетки от солений, что ходили среди деревенских мальчишек в качестве денег.

Лес был главной страстью дяди Толи. Он был лучший лесоход в деревне. Знал все места: где грибы, где ягоды, понимал куда нужно идти в какое время. Уходил далеко, порой за 10-15 километров в одну сторону, в самые дикие, потаенные места. Никогда не пользовался компасом, а просто знал дорогу, и никогда не плутал. Мои тревожные родители отпускали с дядей Толей в лес — знали, что не пропадем. Кажется, что в лесу дядя Толя был счастлив, он словно попадал в свой мир, оказывался на свободе. Когда в старости он стал плохо видеть и слышать, дедушка побоялся отпускать его в лес. Кажется, это было для дяди Толи настоящим ударом.

Еще дядя Толя разговаривал во сне и даже пел — причем пел хорошо, в голос, по нотам. Пел на каком-то непонятном языке. Как мы ни силились, ни вслушивались, ничего не могли понять. Дедушка шутил, что так с нами инопланетяне разговаривают. Или не шутил?

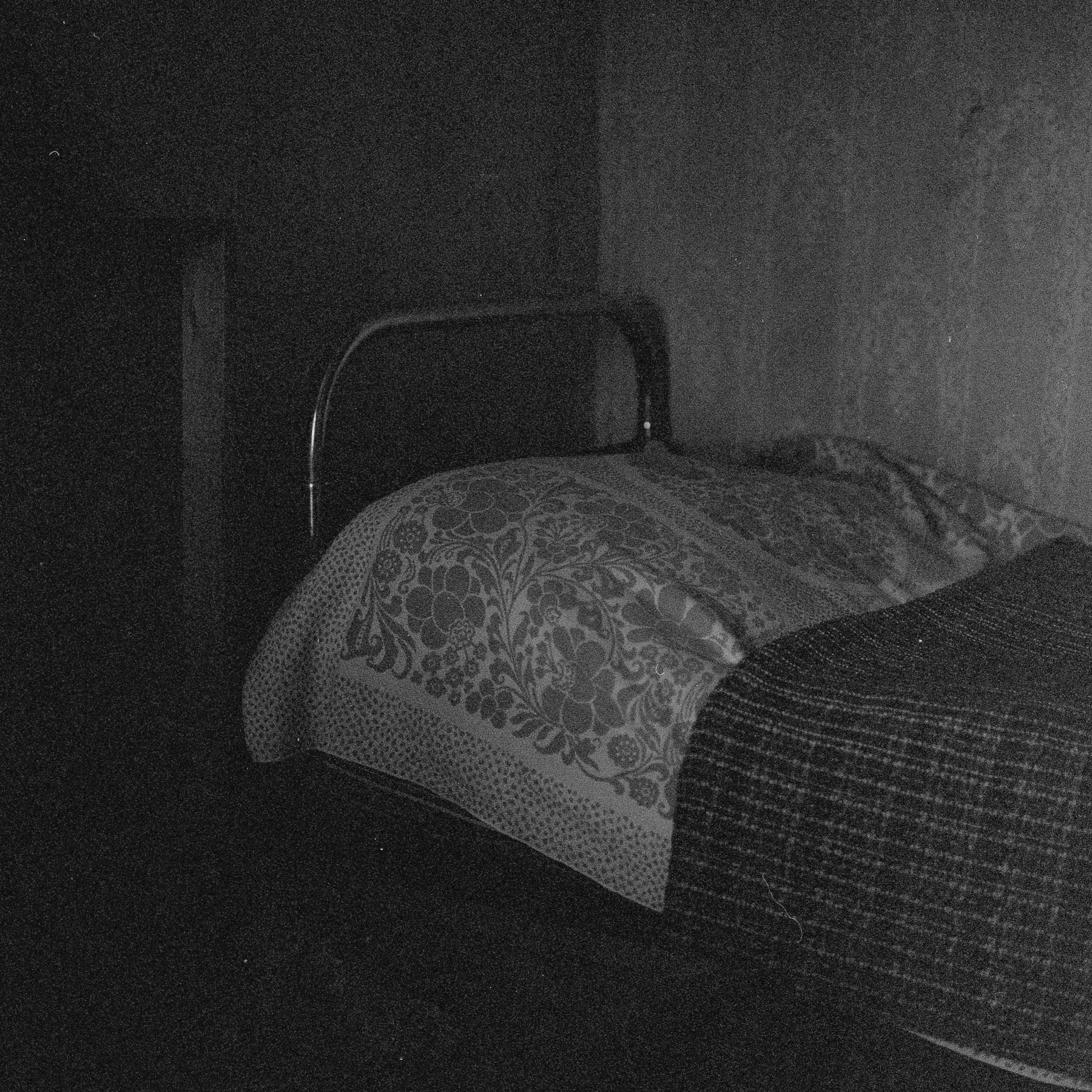

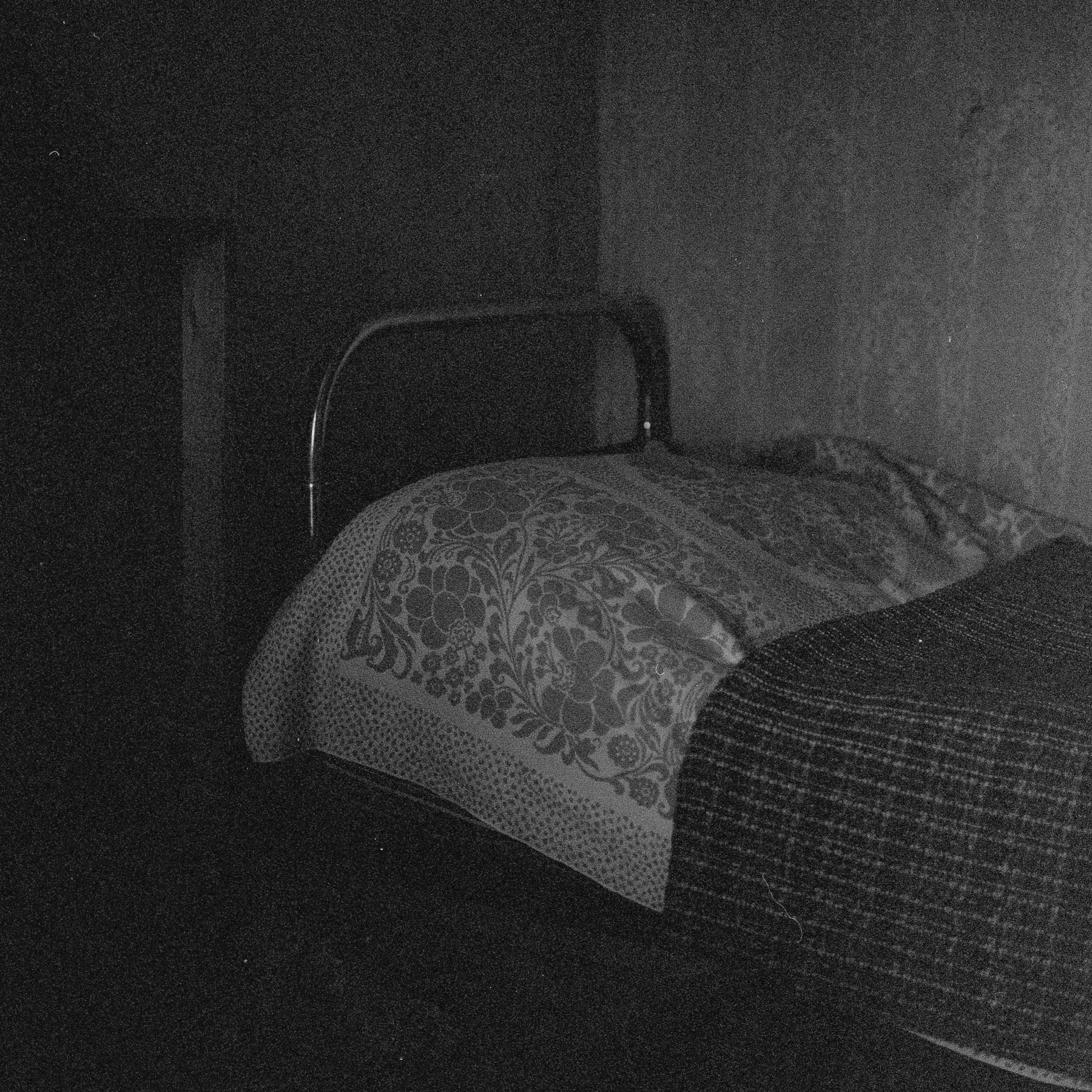

На этой кровати он спал, и всегда вешал перед сном на гвоздик в стене свои наручные часы.

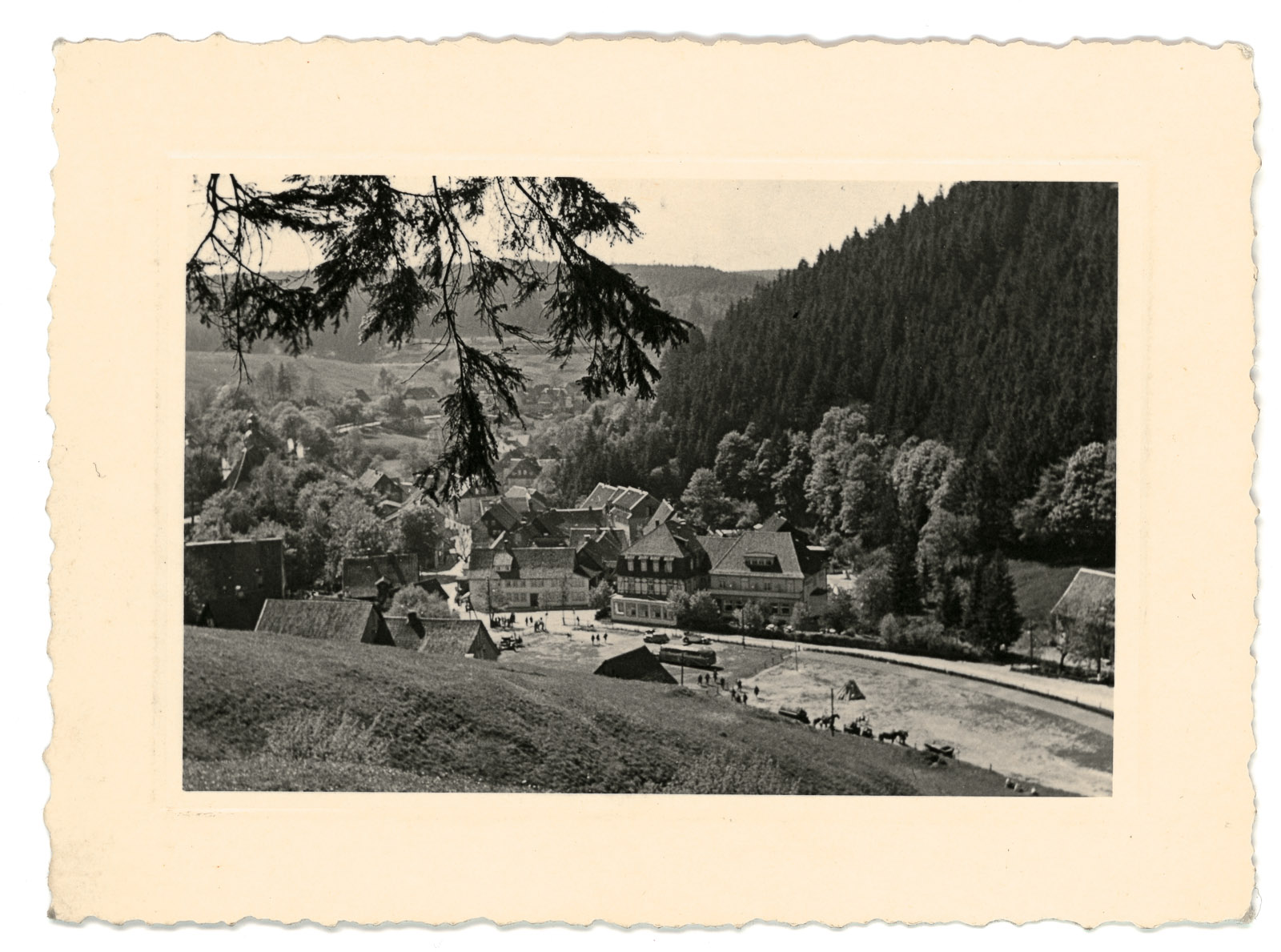

Рядом с деревней Сосновкой находится поселок Коротово — довольно крупный. Говорят, раньше в нем было больше тысячи жителей, и поэтому в поселке в восьмидесятые построили большой клуб, школу, детский садик. Жили коротовчане преимущественно в кирпичных и панельных трехэтажных домах, таких хрущевках-коротышах. Раньше они трудились в совхозе, а чем занимаются сейчас — неизвестно. Удивительно конечно жить в деревне в городских условиях, пользоваться обычным туалетом, иметь ванную с горячей водой.

Занятно, что сейчас квартиру в Коротове купить тяжело — большой спрос.

Две красные двери в строении справа — сарайки. За узенькой дверью хранили запас дров на зиму, да разную ерунду, прямо за дверью стояли (и стоят) мои удочки. За широкой дверью была дедушкина мастерская — тут висели топоры да пилы, стояли коробки с гвоздями и вечные запасы олифы и краски, которые никогда не пригождались. В углу был склад тряпья, в которое полагалось облачаться для работ по хозяйству (именно его облюбовала кошка Сара). Тут же стояла тачка, на которой я в своей детской жизни успел перевезти несколько сотен тонн разной ерунды: навоз от соседской коровы, мусор в яму в лесу, картошку, сено.

Сейчас забор в огороде — сетчатый, а раньше был таким, какой полагается, из досок с заточенным концом. А за забором — огород и картофельное поле, справа.

Здание с красной крышей из металлочерепицы принадлежит соседям, это баня. Они зачем-то отгородились от нас красной железной стеной в рост (хотя раньше забор был обычным и через него иногда на наш участок прибегали курицы). Соседи эти оказались несчастливыми. В каждом деревенском доме есть свой старик или дед, и дед этих соседей сошел с ума. Он постоянно сбегал из дома в беспамятстве. Чтобы удержать его от беды, соседи построили для своего старика домашнюю тюрьму — выделили комнату, где держали его взаперти. Но однажды он все-таки сбежал. Его долго искали, но так и не нашли.

В деревне — два магазина. Тот что слева называется магазином. Тот что справа — чепком. Я предполагаю, что слово чепок произошло от аббревиатуры ЧП, частный предприниматель. Трудно представить, как в одной небольшой деревне уживается два магазина с примерно одинаковыми ассортиментом и ценами, но они существовали и в моем детстве, и работают сейчас.

Магазин был торговой избой: с парой печек в торговом зале. В ассортименте: сигареты, недорогой но крепкий алкоголь, какие-нибудь копченые колбасы, иногда — фрукты. Раньше еще по вечерам приезжала машина с хлебом из соседней деревни. Её разгружали, подавая по стопке буханок в маленькое окошко в стене магазина, а мы стояли в очереди, чтобы купить ароматный, свежий, липковатый в мякише хлеб — боже, как я любил после полить ломоть подсолнечным маслом, посолить и медленно растягивать удовольствие. Несколько лет назад я оказался в деревне, откуда возили хлеб, и побывал на остатках той пекарни — её оборудовали в пристройке к большой кирпичной церкви, в которой в свою очередь находилась когда-то школа моего дедушки. Он рассказывал, как однажды на уроке одноклассники, играя, оттерли побелку на стене, а под ней оказался лик с фрески. В деревенской моей жизни было все переплетено — в маленьком, ограниченном мире постоянно случаются пересечения, наложения, связи.

А чепок… ну, такой же магазин, разве что поменьше и с электрообогревателем вместо печки.

В соседнем поселке Коротово работало аж несколько магазинов. Самым примечательным был ближний к нам — в него я бегал покупать очередные удобрения, краски или прочие прокладки к граблям, которые у нас закончились.

С этим магазином связана судьба семьи Утюговых, которых в деревне недолюбливали — они были многодетными и хулиганистыми. В один из дней пара парней из семьи залезли в этом магазин, отжав решетку. Невероятное преступление.

Речка Уломка, вид с моста между Коротово и Сосновкой. Вода в ней темная, почти черная — на 20 см глубины уже ничего не видать. Чуть подальше располагался один из главных сельских пляжей, где взрослые пили и иногда жарили шашлыки, а дети купались до судорог. В один из вечеров я на спор намотал туда-сюда вдоль реки метров 800 — дедушка старательно измерял расстояние своими метровыми шагами, а после с гордостью рассказывал друзьям, как я могу. Было мне наверное лет 14.

Раньше каждый летний вечер на реке было несколько десятков человек. Сейчас пляж пустой даже в самый жаркий день, а по воде плывет то тина, то пузыри от двигателей моторных лодок.

В еще в детстве мы плавали на рыбалку по Уломке, на Залив (имеется ввиду залив Рыбинского водохранилища). Плыли на алюминиевой «Казанке» на вёслах, гребли только в одну сторону километров 10-12, чтобы оказаться на ровной, но мелкой глади посреди заводей, островков и зарослей камышей. Не помню, чтобы хоть раз что-то наловили, но зато проводили в лодке вчетвером с друзьями весь день, с раннего утра до позднего вечера. Два таких речных похода безусловно входят в пантеон важнейших деревенских воспоминаний.

Вот ведь забавное дело. Сперва сядешь и думаешь: «Ну деревня, ну детство — чего тут вспоминать». А сейчас, когда я слегка только описал, только снял первую, верхнюю стружку с пластов воспоминаний, уже кажется что про свою жизнь следовало бы написать хорошую книгу, пока ничего не забылось и не потерялось, и не потонуло — словно оторвавшееся грузило в водах черной от торфа реки. Не знаю, найдет ли такая книга своего читателя, да и про писателя пока не уверен.

Если лето — это маленькая жизнь, то у меня этих жизней хватит на нескольких кошек.