Так получилось, что у меня есть два лучших складных городских велосипеда — Strida и Brompton. Я решил рассказать о том, чем они отличаются, и какой стоит выбрать.

Зачем вообще нужен складной велосипед

Главная фишка складного велика — его легко взять с собой. Можно доехать на нем до общественного транспорта, собрать, проехать куда нужно, а там разобрать и доехать до нужного места.

Предположим, что вы живете в 15 минутах пешком от дома до станции метро или остановки, и от остановки — до работы. Итого вы получаете 60 минут пешего комьюта в день (без учета времени проезда на транспорте). Складной велосипед сокращает это время до 20 минут с учетом складывания и раскладывания. Иными словами, велик экономит вам 40 минут в день, которые вы можете бездарно просидеть в инстаграмах.

Кроме того, складной велик можно легко взять с собой в путешествие: на поезде и на самолете. Я путешествовал с велосипедом много раз и по России, и по миру. Свобода перемещаться в Берлине, Токио или даже Владимире на своем велике здорово расширяет горизонт впечатлений от места.

Более того, с хорошим складным велосипедом начинаешь скорее удивляться, зачем вообще в городе нужен большой нескладной велик, особенно если ты не возишь на нем детей или грузы, или если ты не спортсмен.

Вообще складных велосипедов куча, в любом магазине нетрудно найти десятки разных моделей. Но кажется, что самых известных и хороших — два: Strida и Brompton.

Strida

Этот складной велосипед придумал английский инженер Марк Сандерс в 1986 году. Складной велосипед в форме равнобедренного треугольника был его дипломным проектом в Королевском колледже искусств в Лондоне, а название Strida придумал во сне его сын.

Дизайн «Стриды» получил несколько премий. С 2002 года велосипеды производятся в Тайване и продаются по всему миру. Большое сообщество «стридолюбов» есть в Москве и Петербурге, там же находятся авторизованные сервисные центры.

Складывание. «Стрида» складывается очень быстро, буквально за пару движений и пару секунд. Можно ехать на велике, спрыгнуть с него и тут же разобрать, не сбавляя шага. В разобранном состоянии велосипед превращается в такую толстую железную палку с двумя колёсами на одном из концов.

Одна из удобных фишек «Стриды» — велосипед можно катить в разобранном состоянии, для этого его можно подхватить за объёмную часть под седлом. Не скажу, что это очень удобно делать, в собранном состоянии велик вихляет, и удержать его бывает непросто. А вот носить собранный велик неудобно, приходится искать положение, в котором его можно подхватить. Если на улице было грязно, но весь измажешься.

Поведение на дороге. Мне не очень нравится поведение «Стриды» на дороге. В принципе, 15-20 минут можно и потерпеть, но на дальние расстояния ехать тяжело: велик вихляет, в нем нет спокойной устойчивости большого велосипеда. Еще почему-то езда на «Стриде» по неровной поверхности сильно отдает в руль, и руки устают еще сильнее.

Еще в «Стриде» мне не нравится, что ее нужно седлать. Человек с высоким ростом вроде меня может приподнять велосипед на руль и как бы подсунуть его под себя — с некоторой практикой это довольно быстро и удобно. Но вот невысокой девушке приходится перекидываться через седло. Приспускать ногу во время остановок также неудобно, в велике некуда сместиться вперед.

Путешествия. Путешествовать с великом удобно. Для «Стриды» есть мягкие и жесткие чехлы, у меня никаких проблем с транспортом не возникло.

Эксплуатация. «Стриду» создавали как максимально простой велосипед для города. В базовой версии у велосипеда всего 1 скорость. На него нельзя прикрепить сумку, а багажник у велика номинальный — на нем разве что можно везти чехол. Вместо цепи используется ремень вроде генераторного, создатели заявляют что его не нужно смазывать.

При этом у велика зачем-то установлены дисковые тормоза — не знаю, с каких скоростей ими нужно тормозить. При этом дисковые тормоза не спасли А. от падения на слегка влажной поверхности, когда она спускалась в горки.

Как говорят программисты, «Стрида» — проприетарный продукт. Починить её в обычной веломастерской непросто, мне пару раз отказывали. Например, часть механизмов размещены в кассете, которую нужно менять целиком.

Общее мнение. Мне кажется что в «Стриде» больше дизайна, чем функциональности. Концепция «А давайте сделаем непохожий ни на что велосипед!» хороша, но удобства эксплуатации в таком подходе не достает.

«Стрида» постоянно привлекает внимание. Готовьтесь каждый день отвечать на вопрос: «Ой а чё это за велик такой?» или «А ремень не порвётся?».

Если говорить про велосипедные качества, то я рекомендовал бы «Стриду» тем, кому важно часто складывать велик, условно 8-10 раз в день. С этим великом складывание будет будет просто незаметным.

Новый велосипед стоит у дилера в Москве 37 тыс ₽, продвинутая модель с 2 скоростями — 60 тыс ₽, бывают версии и еще дороже (вот сайт дилера). При покупке будьте внимательны, особенно если берете с рук. Сейчас полно разных китайских копий «Стрид», многие внешне почти неотличимы. Если вам продают велосипед за 10-15 тыс ₽ — это повод напрячься.

Brompton

Brompton — это британские велосипеды, которые производятся почти в неизменном виде с 1980 года. Их производят вручную на фабрике в Лондоне. Как и вокруг «Стриды», вокруг «Бромптона» существует большое сообщество: с магазинам, клубами, производствами аксессуаров и даже велогонками.

«Бромтон» выглядит как множество других складных велосипедов: два маленьких колеса, переламывающаяся рама, выдвигающееся седло. Почти что детский велик «Кама», что был у меня в девяностые. Но со временем привыкаешь и начинаешь замечать и выделять именно такие велосипеде в потоке: есть в них какая-то динамика и аристократичность.

Складывание. У «Бромтона» есть несколько стадий складывания. Прежде всего, чтобы припарковать велик нужно нажать на кнопочку внизу седельного штыря, чтобы переломить его сзади, закинув заднее колесо под раму — в таком положении велик обычно стоит на улице. Первые несколько десятков раз такое складывание дается тяжело, а потом привыкаешь и все кажется удобным.

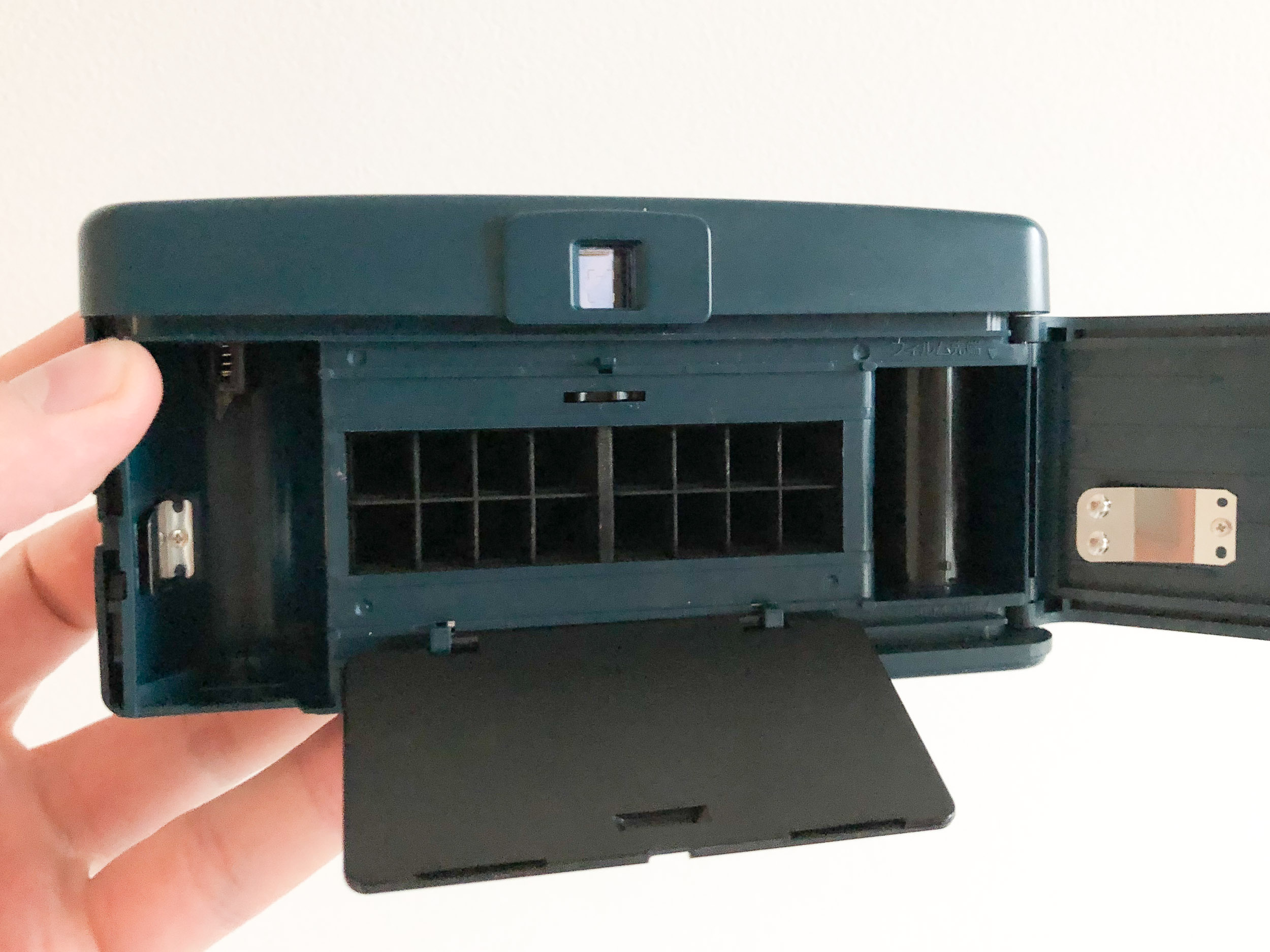

Дальше еще примерно за 15-20 секунд велик складывается полностью, превращаясь в сжатый со сторон кубик, размером с чемодан ручной клади. В сложенном состоянии «Бромтон» очень компактный, в 2 раза компактнее «Стриды».

Поведение на дороге. «Бромтон» ведет себя на дороге как обычный велик, никакого виляния рулем и общей неустойчивости за ним не замечено. Лично мне ехать на нем приятнее, чем на «Стриде».

Путешествия. Для «Бромтонов» продают специальные чемоданы для перевозки, в принципе его можно и в обычный засунуть. Но есть куда более удобная опция. Перед путешествием надо зайти в любом магазин «Бромтона» или другой веломагазин, и попросить там коробку, в которой велик приходит для продажи. Велик в коробке после сдается в багаж. По прилету коробку выбрасывают, и катаются им, а перед возвращением повторяют процедуру.

Эксплуатация. Важная особенность велосипедов, которая мне нравится — на них можно возить сумку. Есть несколько видов специальных велосумок, которые крепятся на специальную защелку спереди руля. Сумка не мешает складыванию велосипеда. Есть большие сумки-роллтопы для путешествий.

Я это очень оценил. Можно убрать в сумку одежду, ноутбук, фотоаппарат, велозамок, даже телефон с кошельком из карманов, и спокойно ехать по своим делам. Припарковался, пристегнулся, снял сумку и пошел по своим делам, закинув её через плечо. Да и в путешествии дополнительная сумка к рюкзаку добавляет удобства.

«Бромтоны» выпускаются с 1, 2 3 и 6 скоростями, мой — с 3 скоростями. Вообще даже при небольшом подъеме скорости оказываются очень полезными. Раньше на «Стриде» иногда приходилось спешиваться, в горку она вообще не вывозила.

«Бромтоны» считаются чрезвычайно надежными великами. Люди ездят на них по 12-15 лет, и ничего. В мире полно специальных магазинов и сревисов, несложную поломку возьмутся исправить в обычном сервисе.

Общее мнение. Мне очень нравится «Бромтон», это мой любимый складной велик.

Из минусов я только зачту отсутствие подножки — велик приходится каждый раз переламывать, чтобы припарковать. При этом стоит он не очень устойчиво, на наклонной поверхности или при сильном ветре грозит упасть.

Еще «Бромтон» очень дорогой — 1400 евро в базовой комплектации (в Москве продается от 110 тыс ₽, вот сайт дилера Brompton). Такой дорогой велосипед страшно оставлять на улице. При этом есть «Бромтоны» за 3 тысячи евро и дороже! В них часть деталей сделана из титана, установлены всякие штуки.

Я советую «Бромтон» тем, кто ищет велик в стиле «Складывать мало, ехать долго» или готов вложиться в надежный беспроблемный велосипед для путешествий.