Мультихобби

В последнее время всё больше людей спрашивают меня:

Зачем ты занимаешься таким большим количеством разнообразных хобби?

Это же странно/глупо/бесполезно/дорого! (нужное подчеркнуть).

Мне удивительно слышать такие вопросы и я немного устал отвечать на них поодиночке. Так что я изложу свой подход к использованию свободного времени.

Мы привыкли жить в обществе, в котором большинство людей не имеет никакого хобби. По их мнению, они «просто живут» — целый день работают, а вечерами и на выходных пытаются расслабиться доступными способами. Некоторые увлекаются чем-то одним. Обычно это музыка, иностранный язык или спорт, которые начаты в детстве по настоянию родителей — успехов особых уже нет, а бросить жалко.

Человек, который в зрелом возрасте начал заниматься чем-то, не связанным с основной деятельностью (например, спортом или танцами) воспринимается как герой. Увлечённые люди рассматриваются обществом как подвид безобидных сумасшедших. Выделяться из толпы у нас не принято.

Результатом такого стиля жизни является дремучесть и зашоренность. Миллионы людей так плотно вросли в свою зону комфорта, что сама идея заняться чем-то ещё вызывает у них боль и обильное выделение аргументации «против». Крылья, которые в юности еще могли оторвать бренное тело с насиженных мест и отправить его в путешествие, атрофируются до размера куриных. Человек без хобби уже не способен летать и жить полной жизнью, ему остаётся только откладывать яйца к чужому завтраку.

А еще человек без хобби быстро разучивается мыслить. Наше сознание — это машина, которая перерабатывает впечатления, строит ментальные связи между накопленным опытом и новыми идеями. Если тридцать лет заливать в бак автомашины прогорклое подсолнечное масло, то не стоит удивляться, что она везёт только из дома на работу и обратно.

Сознание увлечённого человека сильное, но гибкое. Он легко воспринимает новые идеи, перестраивается к новым условиям, амортизирует удары судьбы. Процесс восприятия нового и обучение доставляют удовольствие, а не дискомфорт.

Яркий признак человека с хобби — любопытство. Ему всё интересно. Он ищет закономерности, анализирует, синтезирует и систематизирует опыт. Нельзя заниматься множеством разнообразных дел без умения задавать вопросы, повторять, учиться. Любопытство, доведенное до состояния привычки, становится главным инструментом достижения успеха в жизни. Не зря при приёме на работу в компании мечты от соискателя требуется быть не только крутым специалистом в своём деле, но еще и увлечённым человеком. Хобби приравнивается к портфолио.

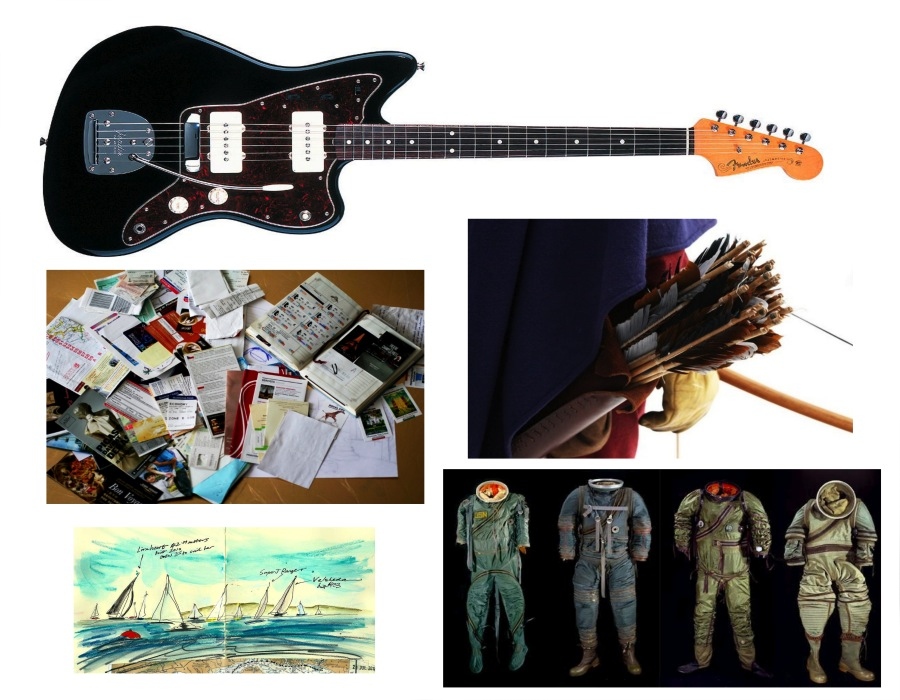

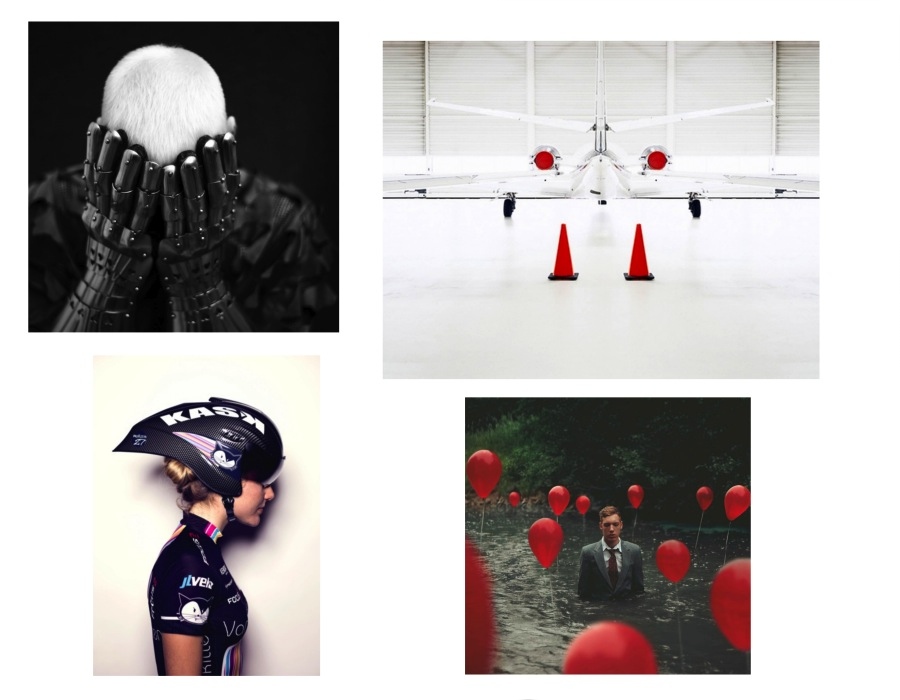

Одним словом, если хочется чувствовать жизнь полной грудью, расширить свою зону комфорта и стать успешней — нужно поддерживать старые хобби и регулярно заводить новые. Вот мои за последние несколько месяцев:

За свою жизнь я занимался множеством вещей — почти всем, чем только можно заниматься в провинциальном городе. Я участвовал в фаер-шоу, ездил верхом, танцевал бальные танцы, изучал азбуку слепых и глухонемых — это небольшая часть списка. Каждое из этих увлечений чему-то научило меня, сделало в чём-то лучше. Не беда, что с большинством из них уже давно покончено.

Я не верю в увлечение, которое тянется за человеком всю его жизнь. Играешь в шахматы с детства, три года бегаешь в парке? Замечательно, но недостаточно хорошо. Такие хобби уже вросли в человека, стали частью его текущей зоны комфорта. Хобби как апельсин — отдаёт сок только первое время, затем остаётся лишь кожура.

Я верю в homo salenis, человека прыгающего (не зря же мы все произошли от обезьян). Я сам homo salenis, и вот мои принципы:

Постоянная смена хобби

Хобби должны постоянно меняться. Научился чему-то одному — пора переходить к новому.

Специально для хобби можно переформулировать принцип Паретто:

80% опыта получается за 20% времени занятий,

оставшиеся 20% опыта — за оставшиеся 80% времени.

Воспринимать увлечение как занятие на всю жизнь — значит превращать его из радости в рутину. Нужно получать как можно больше нового опыта минимальными ресурсами и за минимальное время.

Большинство увлечений вполне возможно освоить до приличного уровня за несколько месяцев, занимаясь в комфортном для себя графике. Я уверен: современный человек может иметь сразу несколько хобби, не теряя в личном и профессиональном плане.

Пассивное и активное обучение

Обучение новому состоят из двух частей: активного и пассивного.

| Активное обучение. Вы приобретаете новые знания и навыки, наблюдая и учась. Обычно для активного обучения требуется присутствие преподавателя, учебников, специальной атмосферы. На активную часть требуется от нескольких дней до нескольких месяцев. | Пассивное обучение — это регулярное повторение навыков. Пассивно обучаться можно самостоятельно, по желанию, сколько захочется, хоть всю оставшуюся жизнь. |

К примеру, активная фаза обучения дайвингу заняла у меня две недели — за это время я разобрался в основах, получил кучу нового опыта и оказался подготовлен к пассивному обучению. Теперь я могу нырять с аквалангом всю оставшуюся жизнь, каждый раз получая крупицу нового в пассивном режиме, не забывая полученные навыки.

Многие хобби вообще не требуют никакого обучения — бери и занимайся. Некоторые требуют гораздо больше времени на активную часть. К примеру, английский язык придётся активно учить несколько лет.

Дело всей жизни

Иногда хобби нравится настолько, что не хочется бросать его через пару месяцев. Поздравляю, вы нашли дело всей жизни. Надеюсь, вы будете счастливы вместе до конца своих дней.

Дело всей жизни — это замечательная штука, персональный генератор удовольствия. Однако это не хобби. Дело всей жизни вольётся в вашу зону комфорта, расширит её. Однако нужно не останавливаться и искать себе новый опыт. Великий круговорот хобби нельзя останавливать.

Если человек всю жизнь собирает марки, это не мешает прыгать с парашютом. Разве что он не будет с собой брать свою коллекцию.

⌘ ⌘ ⌘

Надеюсь, я понятно изложил свою точку зрения на хобби.

Менять увлечения — это легко и правильно. Вам придётся заставить себя заниматься только первой парой новых увлечений. Потом вы подсядете на удовольствие от получения нового опыта, и вас будет не оторвать. Это проверено.

Люди вокруг будут только недоумевать и раздражаться. «Ха-ха, человек-оркестр — это тот, кто одинаково плохо играет на всех инструментах!» «Скачешь по вершкам, ничего толком не умеешь!» Так говорят люди, которые сами ничем в жизни не занимаются. Таких можно смело игнорировать. Ты хоть на один вершок запрыгнул? Отличишь баян от аккордеона?

Посмотрите на Тёму Лебедева, Сергея Сурганова или Антона Реппонена. Эти люди успешны и круты, потому что постоянно меняют род своих занятий, интересуются новым, тренируют мозг. Нет ничего страшного в том, чтобы бросить двадцать дел — впечатления уже добыты, опыт уже получен.

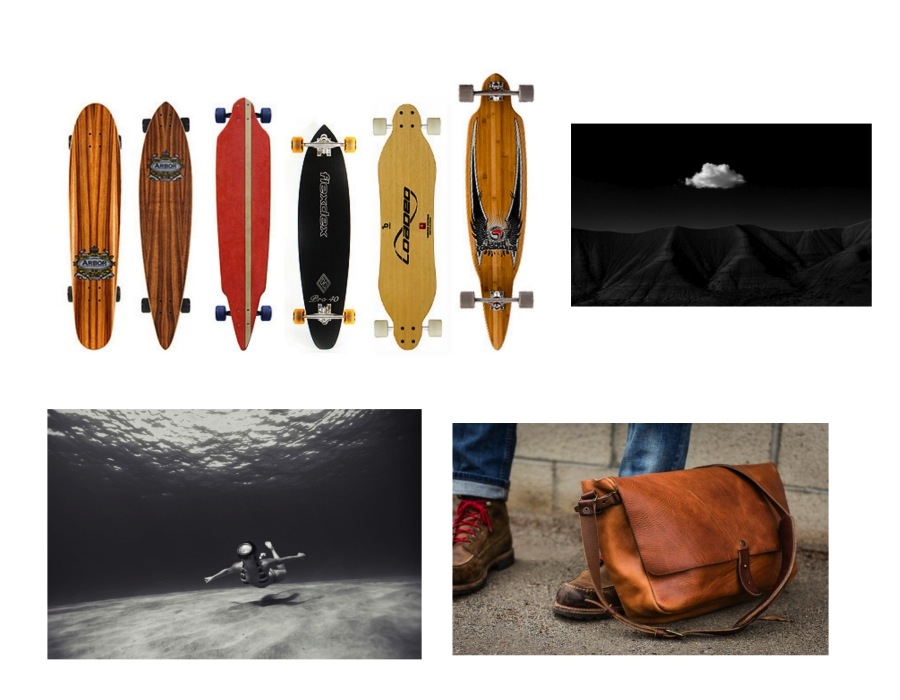

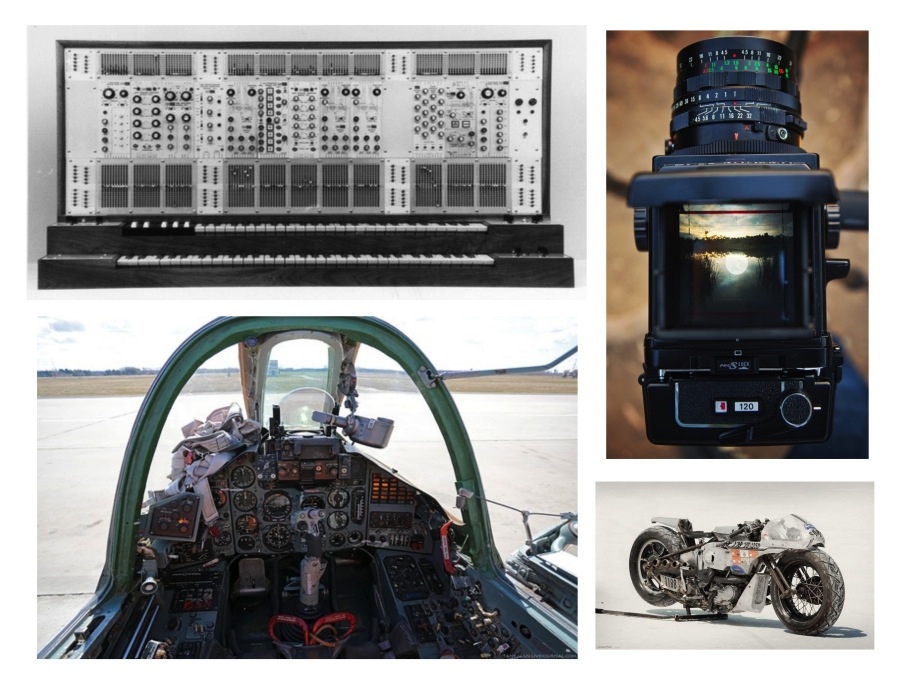

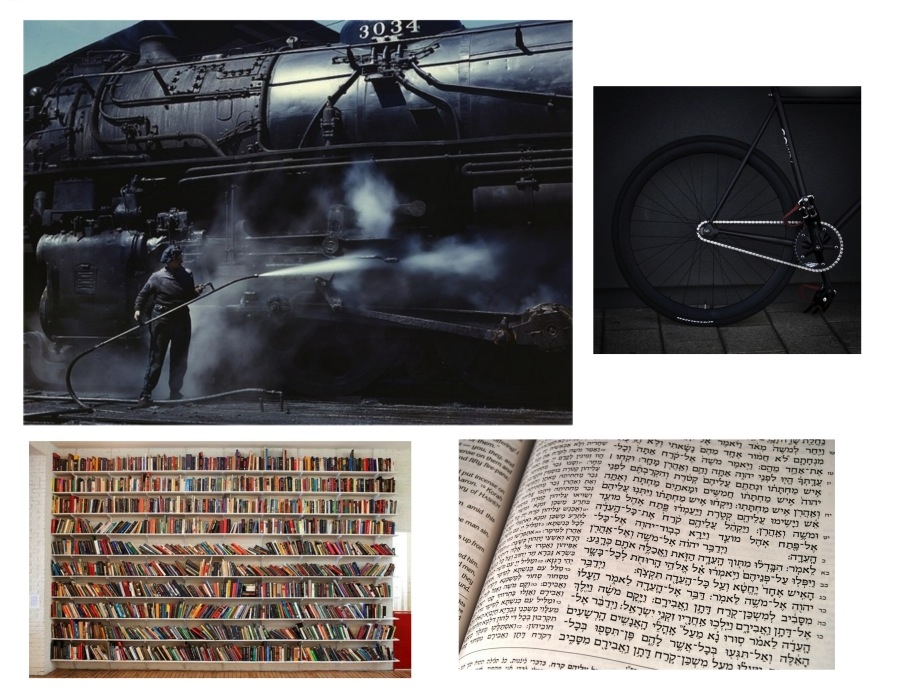

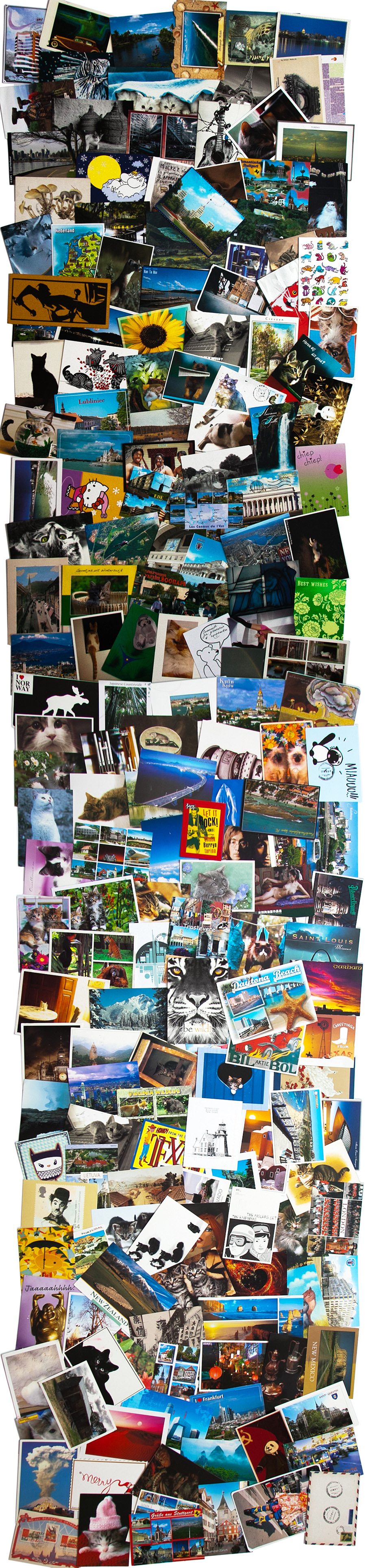

Подумайте, что вам нравится в жизни, что вас вдохновляет? Составьте свой мудборд, присмотритесь к нему. Быть может, бальные танцы? Парусные гонки, параплан, верховая езда, игра на фортепьяно, итальянский язык? Составьте свой небольшой списочек, оторвите задницу от кресла и бегом получать новый опыт.