Помните, был такой научно-фантастический фильм «Прометей»? Его снял Ридли Скотт как приквел к «Чужому», но зрители, перегретые ожиданиями, выходили из зала чаще недовольными, чем довольными. Ну да ладно, не про фильм речь.

Помню, меня в нём поразила одна сцена. В ней инопланетянин, которого фанаты фильмы называют Инженером, активировал систему управления космическим кораблём. Для этого он… наиграл мелодию на дудочке.

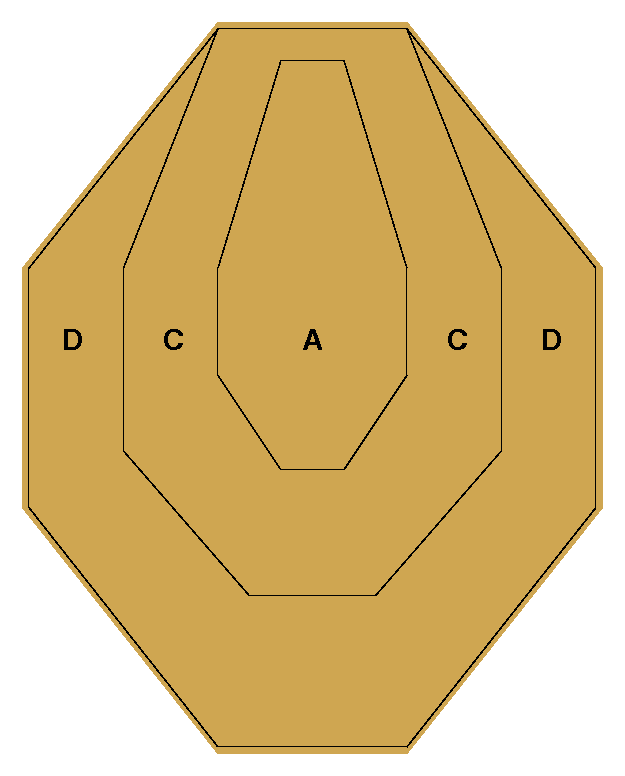

А еще инопланетянин выстраивал сложные цветовые взаимодействия из кнопочек, похожих на варёные яйца:

Наверное, большинство зрителей в зале подумали — что за бред! Ведь настоящие интерфейсы — это побольше кнопочек и экранов, это индикаторы! Должны быть рычаги и педали, полупрозрачное подчеркивание ссылок, формы обратной связи, должны быть файлы и их расширения. Одним словом, интерфейс будущего должен быть похож на интерфейс настоящего, только еще сложнее и больше.

Мне кажется, что такое цикличное заимствование интерфейсов — это скорее зло, чем благо. Несколько десятилетний назад мы оцифровали привычные нам вещи (рабочий стол, папку, руку), перенесли это на экраны и начали усиленно развивать по спирали. В результате мы пришли к искусственной интерфейсной системе, которая с одной стороны еще слишком пахнет бумагой и пластиком, а с другой — недостаточно нативна для могучего рывка к сингулярности.

Перефразируя известный лозунг про то, что из ресторанов не летают в космос, можно сказать, что с кнопками и текстом не сольёшься с машиной в одно целое.

Фишка в том, что не человек должен изменить систему, а система должна изменить человека — должна сделать его гибче, умнее, точнее. Это каждый раз ломка, это очень мощный выход за пределы зоны комфорта. Такая ломка здорово описана в рассказе Каттнера «Все тенали бороговы»:

Точная математическая формула, дающая все условия, и в символах, которые дети поняли. Этот мусор на полу. «Товы» должны быть «жиркие» — вазелин? — и их надо расположить в определенной последовательности, так, чтобы они «джикали» и «джакали».

Б е з у м и е !

Но для Эммы и Скотта это не было безумием. Они мыслили по-другому. Они пользовались логикой X. Эти пометки, которые Эмма сделала на странице, — она перевела слова Кэрролла в символы, понятные ей и Скотту.

Произвольный фактор для детей перестал быть произвольным. Они выполнили условия уравнения времени-пространства. «И гуко свитали оводи…» Парадин издал какой-то странный гортанный звук. Взглянул на нелепое сооружение на ковре. Если бы он мог последовать туда, куда оно ведет, вслед за детьми… Но он не мог. Для него оно было бессмысленным. Он не мог справиться с произвольным фактором. Он был приспособлен к Эвклидовой системе. Он не сможет этого сделать, даже если сойдет с ума… Это будет

совсем не то безумие.

Яркий пример — это язык глухонемых. Больше всего в языке глухонемых меня поразила скорость обмена информацией. Глухонемые «говорят» гораздо быстрее обычных людей, их система общения построена по другим принципам. Целые предложения сворачиваются в несколько простых жестов, информация сжимается, упаковывается. Можно сказать, что глухонемым удалось обойти физические ограничения нашего «говорения», используя пальцы вместо голосовых связок. Можно смело сказать, что язык глухонемых удовлетворяет условиям гипотезы Сепира-Уорфа.

Даже обычные человеческие языки сильно меняют мышление — я могу подтвердить это на своём опыте. К примеру, эсперанто научил меня гибче относиться к словообразованию, привил вкус к лингвистической игре.

Другой, похожий пример — язык Сольресоль. Это попытка перенести нашу информационную систему в мир звуков или цветов. Письменность (а скорее, «звучимость») основывалась на нотах диатонической гаммы, её также можно было передавать жестами, цветами и даже танцами. Такой язык развивает своего носителя, учит его думать иначе — трудно даже представить себе масштабы подобных изменений.

Если вернуться к более привычному для нас компьютерному миру, то достаточно вспомнить идеи Дугласа Энгельбарта, изобретателя мышки и многих других вещей. За десятилетия до появления первых настольных компьютеров он предлагал концепцию операционной системы NLS. Она заставляла человека отказаться от привычных интерефейсов в пользу аккордовых клавиатур, двоичных и мнемонических кодов. Другими словами, Энгельбарт предлагал погружение человека в ином направлении, в сторону его слияния с компьютером.

⌘ ⌘ ⌘

Я представляю себе современные интерфейсы как обычную бас-гитару. На ней может успешно играть даже глухой человек. Достаточно пронумеровать лады и струны, а затем зажимать и дёргать их в нужной последовательности. Это симулякр, система для человека, который не понимает системы, а может только подгонять её под свои скупые возможности.

Интерфейс ближайшего будущего — это бас-гитара без ладов. На таком музыкальном инструменте уже нечего нумеровать. Для того, чтобы играть на нём, нужно развивать музыкальный слух, учиться понимать музыку иначе, погружать себя в неё. Выучи ноты или умри!

Интерфейс далёкого будущего уже трудно предсказать. Вероятно, это будет интерфейс без интерфейса, нечто оперирующее такими категориями как желание, потребность или возможность. А может, интерфейс будущего — это дудочка? На дудочках играют не только пастухи, но и инопланетяне.

Я верю в то, что люди будущего смогут покинуть колыбель символов и станут мыслить естественно понятыми и бесконечно объемными звуками, цветами и образами.

♫♩♫ ♪ ♬

Несколько дней назад я сходил в стрелковый клуб, чтобы познакомиться со страшным, гладкоствольным, короткоствольным и нарезным огнестрельным оружием.

До этого дня я ни разу не держал в руках огнестрельное оружи… ладно, было один раз.

Мой папа очень любит дерево и раньше профессионально занимался резьбой — изготавливал штуки самой разной степени сложности: от больших лестниц до маленьких деревянных фигурок. Однажды его попросили вырезать из какого-то редкого вида древесины ложу для автоматического карабина, и принесли этот карабин к нам домой. Ложу папа вырезал и оставил карабин лежать в шкафу, а сам ушёл по делам, а я… Ну да, вы правильно поняли — я достал винтовку из шкафа, открыл окно и стал «щёлкать» курком по проходящим мимо людям. За этим занятием и застал меня папа, вскоре вернувшийся домой. Никогда бы не подумал, что человек может седеть так быстро, а попа может болеть так долго.

Я решил закрыть гештальт и пострелять из настоящего оружия, желательно побольше и из разного. В Москве есть несколько стрелковых клубов, но самым вкусным оказался «Выстрел», так что я пошёл к ним.

Мне было жалко тратить такой замечательный повод и просто писать о впечатлениях, так что у меня получилось целое сочинение. Сначала будет три небольших эссе о боеприпасах, философии неубийства и оружии будущего, а потом рассказ о всём, из чего удалось пострелять под соусом личных впечатлений.

Пост получился очень большой, так что крепитесь. Поехали!

Если театр начинается с вешалки, то оружие начинается с боеприпаса. Самая первая характеристика любого пистолета или автомата — это патрон, которым они стреляют.

Патрон является главной характеристикой просто потому, что его производство — это чрезвычайно сложная задача. К примеру, во время Великой Отечественной войны советские войска израсходовали более 17 миллиардов патронов. Каждый из патронных заводов производил сотни миллионов патронов в месяц. А ведь для производства одного боеприпаса требовалось 180 технологических операций.

При этом нужно понимать, что патрон — это штука, производимая с космической точностью. Ошибся в пару микрон — пуля улетела мимо цели. Еще каждый патрон должен быть очень дешевым, ведь они расходуются миллионами штук. В СССР ежегодно производилось более 6 млрд. патронов 5,45×39, ими буквально завалены склады.

Поэтому всё новое оружие создаётся под патроны, которые были разработаны давно, которых много. К примеру, винтовочный патрон 7,62×54 производится практически без изменений с 1891 года. Невозможно представить себе ситуацию, когда на вооружение будет принято оружие с совершенно новым патроном. Лучше уж сразу бластеры изобретать.

Кстати, сложная система боеприпасов движется в сторону унификации. Войска НАТО приняли на вооружение единые патроны для винтовок и автоматов, и теперь им будет легче разрабатывать новое оружие в разных странах Альянса.

В XX веке кардинально поменялся подход к ведению боевых действий. Если раньше нужно было убить как можно больше врагов за максимально короткое время — всё как в компьютерной игре. Сейчас всё иначе.

Убил врага — соратники закопали в землю, а на его место пришёл новый. Со стратегической точки зрения эффективнее тяжело ранить солдата — тогда его придётся эвакуировать, лечить, кормить, содержать. На одного раненого оттянутся силы десяти здоровых людей в тылу. К тому времени, когда он поправится, всё уже будет кончено.

Вот что по этому поводу еще давным-давно писал Луи Буссенар:

С помощью Жана Грандье и Фанфана он усадил раненого на кровати, поднял

его рубашку и, обнажив торс, воскликнул:

— Великолепная рана, милорд! Можно подумать, что я сам нанес ее вам,

чтобы мне легче было ее залечить. Нет, вы только взгляните! Третье правое

ребро точно резцом проточено. Ни перелома, ни осколка! Одно только маленькое отверстие диаметром в пулю. Затем пуля прошла по прямой через легкое и должна была выйти с другой стороны. Нет?.. Куда же она, в таком случае, девалась? Странная история… Ба! Да она застряла в середине лопатки. Сейчас я извлеку ее… Потерпите, милорд. Это не больнее, чем когда вырывают зуб. Раз… два… Готово!Глухой хрип вырвался из уст раненого; конвульсивным движением он до

боли сжал руку сына. Из раны брызнула сильная струя крови, и одновременно раздался тихий свистящий вздох.

— Чудесно, — продолжал хирург, — легкое освободилось… Дышите,

полковник, не стесняйтесь!

Офицер глубоко вздохнул, в его глазах появилась жизнь, щеки слегка

порозовели.

— Ну как, легче теперь, а?

— О да! Гораздо легче.

— Я так и знал!.. Ну, что вы теперь скажете, Сорвиголова? А? Терпение!

Немного терпения, ребята…Он говорил без умолку то по-английски, то по-голландски, то по-французски, но делал при этом все же гораздо больше, чем говорил.

Обратившись к шотландцу, он произнес:

— Через три недели вы будете на ногах, милорд. Видите ли, эта маузеровская пуля — прелестный снарядец и притом же чистенький, как голландская кухарка. Благодаря своей огромной скорости — шестьсот сорок метров в секунду! — он, как иголка, проходит через живую ткань, не разрывая её. Ничего общего с этим дурацким осколочным снарядом, который все рвет и ломает на своем пути. Нет, решительно, маузеровская пуля очень деликатная штука… словом, a gentlemanly bullet.И неумолчный говорун, ни на секунду не прерывая потока слов, вставил в

отверстия, пробуравленные пулей при ее входе и выходе, большие тампоны гигроскопической ваты, пропитанной раствором сулемы, затем наложил на них обеззараживающие компрессы и закончил очередную перевязку словами:

— Вот и все! Диета? Супы, молоко, сырые яйца, немного сода-виски… А через восемь дней — ростбиф, сколько душа запросит. Благодаря вашей крепкой конституции у вас даже не повысится температура.И, не дожидаясь благодарности, этот чудак крикнул: «Следующий!» — и

перешел к другому больному.

— А вы, Сорви-голова и Фанфан, за мной! Молодой лейтенант, изумленный

этим потоком слов, но еще более восхищенный счастливым исходом дела, нежно обнял отца. А доктор и его случайные помощники продолжали обход.На каждом шагу им приходилось сталкиваться с необычайно тяжелыми на вид ранениями. Современная баллистика словно глумилась над современной хирургией. Четыре дня назад один ирландский солдат во время стычки на аванпостах был поражен пулей, попавшей ему в самое темя. Пуля пронзила мозг, нeбо, язык и вышла через щеку. Положение раненого считалось безнадежным. В той же стычке другой ирландец был ранен в левую сторону головы. Пуля прошла через мозг и также вышла с противоположной стороны.

— Ну, что вы на это скажете, молодые люди? — с гордостью воскликнул

доктор. — В былые времена, при старинном оружии, головы этих молодцов

разлетелись бы, как тыквы. А деликатная, гуманная маузеровская пулька сумела нежно проскочить сквозь кости и мозговую ткань, причинив моим раненым только одну неприятность: временно лишив их способности нести боевую службу.

— Сногсшибательно! — воскликнул Фанфан, не веря своим ушам.

— Изумительно, — согласился Сорви-голова.

— Через две недели они будут здоровы, как мы с вами! — торжествовал

доктор.

— И даже без осложнений? — спросил Сорви-голова,

— Даже без мигрени! — ответил доктор. — Я, впрочем, опасаюсь, как бы

один из них не стал страдать страбизмом.

— То-есть, попросту говоря, не окосел?

— Да, да, вот именно — не окосел. Именно так.

— Но какой же тогда смысл воевать, если мертвые воскресают, а убитые,

восстав, получают возможность биться с новой силой? — изумился Жан.

— Напротив, раз уж наша идиотская и звериная цивилизация не в силах избавиться от такого бича, как война, надо, по крайней мере, сделать это бедствие как можно менее убийственным. В чем, в конце концов, цель войны? На мой взгляд — в том, чтобы вывести из строя возможно большее количество воюющих, а не в том, чтобы уничтожить их. Значит, вовсе не надо уничтожить всe и всех, чтобы одержать победу. Достаточно помешать в течение некоторого времени противнику драться, остановить его наступление, уменьшив количество его солдат. Таким образом, приобрело бы реальность фантастическое изречение одного ворчуна-генерала: «На войну идут умирать всегда одни и те же».

Именно по этой причине в современной армии находят своё применение дробовики, которые раньше были охотничьим оружием.

Или взять, к примеру, пистолет. Его пуля калибром 9 мм причиняет ранение, но не приводит к смерти (если не стрелять в голову, конечно). Можно сказать, что в умелых руках пистолет может быть нелетальным оружием, но при желании из него можно укокошить с такой же лёгкостью, как и из любого другого огнестрельного оружия.

Нужно понимать, что основное поражающее действие оказывает гидродинамический удар, создаваемый пулей при попадании в тело. Уверенное поражение человека вызывает пуля, которая теряет в тканях и органах около 200 кДж своей энергии, а все современные пистолетные патроны выдают до 700 кДж. Иными словами, никому не нужна пуля, которая бы легко прошивала человека, почти не оказывая на него разрушительного действия. Лучше делать боеприпасы менее мощными, но более разрушительными.

А еще боеприпасы меньшего калибра позволяют экономить вес. К примеру, автомат АК-47 создавался для патрона 7,62×39, каждый патрон которого весит 16,5 грамма. Однако позже автомат был переведён на патрон меньшего калибра 5,45×39, весом 12 граммов. Это дало 1,5 килограмма экономии носимого веса на одного человека.

Всё современное стрелковое оружие создавалось в первой половине XX века для больших войн, на которых количество солдат измерялось миллионами. С тех пор концепции ведения вооруженных конфликтов сильно изменились.

Никаких больше войн с масштабными ура-атаками, окопами и многомесячными сражениями — это слишком дорого и малоэффективно. И никаких больше массовых жертв, это еще дороже.

Современная война — дистанционная. Зачем рисковать боевой машиной за сотни миллионов рублей и пилотом, подготовка которого стоит чуть дешевле, когда можно послать недорогого беспилотного дрона? Зачем захватывать высоту, когда её можно разбомбить или уничтожить крылатой ракетой? Зачем рисковать жизнью человека, когда легче залить всё пулями или убить врага издалека?

От современного стрелкового оружия уже не требуется дальнобойность, ведь оно вероятнее всего будет пущено в бой в городских условиях, где расстояние измеряется десятками, реже — сотнями метров. Важна точность, скорострельность, удобство наведения, бесшумность, лёгкость. Бойцы современности носят на автомате оптические и лазерные прицелы, видеокамеры, тепловизоры, используют специальные боеприпасы, стреляют быстро и точно. Войны армий сменяются войнами спецподразделений, хорошо обученных и подготовленных.

Автоматы Калашникова уходят в прошлое, на смену им приходит хайтек-оружие. Меняется сама философия, парадигма его использования. Из хороших сторон такого изменения — снижение количества жертв. Совсем скоро число погибших на войне будет измеряться десятками и сотнями, без приставки «тысяч». Основными потребителями вооружения станут не армии, а специальные подразделения, полиция и прочий фэбээр.

Но всё это относится скорее к прекрасному будущему, чем к суровому настоящему. Давайте посмотрим, какое оружие популярно сейчас — мне удалось изучить, пощупать и пострелять из всего более-менее популярного.

Рассказ про каждый пистолет или автомат будет претворяться небольшим экскурсом. Описывая оружие, я использовал открытые источники, исследования и анатилику, но всё равно мог где-нибудь ошибиться. Если среди моих читателей есть специалисты а вы все специалисты во всём, ага — буду рад вашим замечаниям.

Ах да, пока мы не начали. Передаю привет специальному подразделению креатива и нейминга ВС РФ. Спасибо вам за «Ласку» — реактивный снаряд с химической боевой частью, 23-мм резиновую пулю «Привет», светошумовую гранату многократного использования «Экстаз», сапёрскую лопату-гранатомёт «Вариант» и автоматический гранатомет ТКБ-0134 «Козлик». Отдельное спасибо за комплекс обеспечения радиоэлектронной совместимости МКЗ-10 «Подзаголовок» и автоматическую пушку 9А-4071 «Балеринка». Ах да, я еще забыл ручной огнемет РПО-2 «Приз» и неконтактный взрыватель 9Э343 «Полуфинал». Я кончил, спасибо.

⌘ ⌘ ⌘

Занятие по стрельбе начали с пистолетов.

Инструктор Женя вынес деревянную коробку, полную пистолетов и заряженных магазинов, и выложил всё это на стол:

До этого настоящее оружие я видел никогда, так что было страшно.

Женя провёл краткий экскурс, зачитал мне мои права правила безопасности — ну и всё, погнали стрелять!

Я сперва неплохо так опешил. Как, брать боевой пистолет в руки, в эти вот руки? И этими же руками заряжать в него полный магазин боевых патронов? Сначала было очень странно и страшно, словно не пришёл на экзамен по разминированию, но забыл до этого пройти весь курс этого самого разминирования.

Пистолет на ощупь оказался увесистой стальной штукой, однако его вес приятен, руку не оттягивает. Удивительно ощущать, как эта тонко пригнанная металлическая конструкция приятно двигается внутри себя, оттягивается и щёлкает.

Стрелять оказалось совсем не страшно — курок мягко двигается под пальцем до некоторого предела, а потом пистолет издаёт хлёсткий и громкий металлический звук, и поворачивается в ладони.

Я сперва ожидал от пистолета мощную отдачу, но её не оказалось вообще — оружие на самом деле вращается в ладони, поворачивается вверх градусов на тридцать, а потом быстро опускается обратно, в руку. Причём всё это происходит уже после того, как пуля вылетела из ствола и попала в мишень.

Первое время было непросто контролировать себя и не зажимать пистолет в руке с силой. Инструктор Женя уделял этому особое внимание, помогал расслабить руку. И действительно, когда рука оказалась расслаблена, стрелять стало куда проще и результативность стала куда выше.

|

В практической стрельбе используется несколько мишеней.Базовая мишень — это такая ромбовидная картонка с тремя секторами, А («альфа»), С («чарли») и D («дельта»). Картонка размером с туловище среднего человека, и её сектора имеют недвусмысленное значение. Попадание в А равноценно смерти, в С — тяжёлому ранению, а в D — лёгкому. |

Вообще удивительно, как быстро привыкаешь к оружию. Пять минут назад ты впервые его увидел и взял в руки, а после сотого патрона уже не чувствуешь никакого дискомфорта.

Одним словом, пистолет стреляет словно сам собой. От стрелка нужно только расслабить руку, совместить мушку с планкой и мягко, плавно нажать на спусковой крючок. Пистолет сделает «Дзанн» и выбросит куда-то вверх горячую гильзу. На секунду перед сфокусированным взглядом возникнет небольшая вспышка, и после выстрела чуть потянёт синтетическим запахом жжёного пороха. И всё!

⌘ ⌘ ⌘

Стрелять мы начали с «Зиг-Зауэра». Поехали!

Любимый пистолет американских полицейских, Зиг-Зауэр Р226 (SIG-Sauer P226) — это один из самых популярных пистолетов в мире. Он был разработан немецкой компанией SIG-Sauer в 1981 для участия в конкурсе на главный служебный пистолет американских военных, но проиграл итальянской Beretta M92FS (поговаривают, что «Беретту» выбрали из-за того, что Италия разрешила размещать на своей территории американские ракеты).

Несмотря на проигрыш, качества пистолета сразу оценили стрелки-любители, а следом за ними потянулись и ребята покруче. С середины девяностых годов Зиг-зауэр стал массово закупаться для сотрудников полиции и ФБР, для армейских частей и спецподразделений (к примеру, для сотрудников спецподразделения SWAT заказали 15.000 пистолетов с глушителями). Р226 стоит на вооружении в армиях различных стран мира, от Франции до Израиля.

А еще этот пистолет используют сотрудники службы охраны президента США. Правда, он у них модифицирован под мощный патрон .357 SIG — с его помощью можно поражать преступников, укрывшихся в автомобилях или спрятавшихся за препятствиями.

«Зиг-Зауэр» был первым огнестрельным оружием, которое я держал в руках и использовал.

Пистолет оказался мягким, приятным в стрельбе.

Я не разбираюсь в пистолетах, так что сказать мне о нём особо нечего — он мне понравился, два магазина «ушли» быстро и комфортно.

⌘ ⌘ ⌘

Австрийский пистолет Глок 17 (Glock .17) — это что-то вроде Apple в мире пистолетов.

Пистолет состоит всего из 33 деталей, значительная часть которых изготавливается из пластика. Глок надёжен и прост настолько, насколько это вообще возможно. У пистолета даже нет предохранителя, вместо него используется оригинальная конструкция с двумя совмещёнными спусковыми крючками. Пистолет считается износоустойчивым, если из него можно произвести 30-40 тысяч выстрелов, а из Глока можно легко настрелять 400 тысяч.

Пистолет может стрелять под водой и из-под воды — за это его любят бойцы специальных подразделений.

А еще Глок очень любят полицейские и люди, которым пистолет нужен для самообороны. Из Глока может хорошо стрелять даже человек без специальной подготовки.

Неплохо для оружия, созданного малоизвестной фирмой, которая до этого выпускала лопаты и ремни? Сейчас Глок производится десятками тысяч штук и состоит на вооружении в подразделениях многих стран (кстати, и в России тоже).

Глок постоянно обновляет свои пистолеты, каждая новая модификация получает новый номер. В этом году в моде Глок 39.

Глок меня неприятно удивил. Я стрелял из двух модификаций (обычной и укороченной), и обе вели себя в руках очень жёстко.

Длинный «Глок», прыгая в руке, ощутимо отбил указательный палец правой руки, с силой возвращаясь в ладонь после выстрела. После второго магазина я обиженно потёр палец и отложил его в сторону.

Мне показалось, что при стрельбе из «Глока» нужна особая мягкость руки, которой мне определённо не хватает.

⌘ ⌘ ⌘

Пистолет Ярыгина («Грач») — это основной пистолет российской армии. Создан в России в «нулевых», серийно производится в Ижевске. Его используют военнослужащие вооружённых сил, специальные подразделения, полицейские и спортсмены-стрелки.

Это простой и недорогой пистолет, тем не менее обладающий хорошими боевыми качествами. «Грач» производится в нескольких модификациях: военной, гражданской, экспортной, травматической. К примеру, у гражданской версии элементы механизма специально сделаны менее прочными, так что после нескольких тысяч выстрелов пистолет можно смело выбрасывать.

«Грач» мне также понравился — отличное оружие. Разве что он выглядит грубовато, словно пистолет собран из грубо обработанных кусков железа. Не хватает ему визуальной эстетики.

Кстати, из «Грача» я отстрелял лучше, чем из всех остальных автоматических пистолетов. Похоже, рука чувствует родное оружие.

⌘ ⌘ ⌘

Смит-энд-Вессон, модель 625 (Smith & Wesson Model 625) — это шестизарядный револьвер от американской компании, которая довела револьверную систему до состояния хромированного идеала.

Многие думают, что револьверы — это такие мамонты в мире пистолетов. На само деле это не так. Шестизарядные мамонты уделывают автоматические пистолеты практически по всем параметрам: они надёжны, безопасны, могут годами оставаться заряженными. А еще револьверы стреляют очень точно, так как у них внутри нет сложных механизмов, влияющих на меткость.

Я стрелял из 625-го модификации JM. JM — это инициалы Джерри Маклека, американского стрелка на скорость. Он умудрялся за секунду разряжать револьвер в шесть мишеней, за три секунды поражать двенадцать мишеней (с перезарядкой пистолета), а за семнадцать секунд опустошить барабаны десяти револьверов. Вот такой человек-скорострельность.

Мне очень понравился револьвер. Есть какая-то особая эстетика в его тяжести и «сплошнести», в движении барабана, в взводе курка. А еще из него очень приятно и точно стрелять! Четыре пули ушли в сектор «альфа», а оставшиеся две — в «чарли». Красота!

Ладно, с пистолетами всё. Пора переходить к оружию классом повыше.

Автомат Калашникова — это самое популярное стрелковое оружие на земле, каждая пятая огнестрельная штука на земле выглядит вот так. Автомат Калашникова существует в сотнях модификаций и десятках миллионов штук, он состоит на вооружении пятидесяти стран и до сих пор массово производится по всему миру.

Он также известен как АК-47. Индекс в названии означает год принятия автомата на вооружение. Забавно, но самый популярный автомат на свете с большими трудами прошёл конкурс на звание основного оружия советской армии. Еще во втором туре АК был признан бесполезным для дальнейшей разработки, но Калашников воспользовался знакомствами в составе комиссии, и попросил время на доработку автомата. Он не постеснялся взять лучшие конструктивные элементы автоматов-конкурентов, и с большими допущениями АК был принят.

Сейчас АК-47 можно встретить только в музеях, ему на смену пришли автоматы семейства АК-74. А вообще разновидностей автомата Калашникова — великое множество: складные, гражданские карабины, модификации, модификации модификаций, чёрт ногу сломит.

Автомат Калашникова считается эталоном надёжности, но эта надёжность была достигнута дорогой ценой. Автомат тяжёл, обладает слишком большим импульсом, это сказывается на кучности стрельбы. Большинство экспертов признают, что из АК практически невозможно прицельно стрелять очередями, так как автомат очень сильно бьётся в руках стреляющего. Есть в АК и другие недостатки, вроде неудобной рукоятки (которая создавалась для солдат в овечьих варежках) и невозможности установить современные прицелы.

Плюс ко всему автомат практически исчерпал ресурс модернизации, улучшать его больше некуда. Так что если вам будут рассказывать о том, что АК — это идеальный автомат, не верьте. Это очень простой, надёжный и дешёвый автомат, его легко производить из старых консервных банок и водопроводных труб, его можно охладить в ближайшей луже, его легко оттереть от крови предыдущего владельца и дать в руки новому. Это автомат для пулевых мясорубок, но не для современной войны.

«Калаш» увесист, пахнет сталью и маслом. Он внешне выглядит немного… железно (простите, не могу подобрать подходящего эпитета) или топорно. Отовсюду выступают какие-то заклёпки и железяки. Странная (или старинная) эстетика.

Я наслышан о том, что автомат имеет серьёзную отдачу, и поначалу немного побаивался его. На самом деле всё оказалось не так.

Да, действительно, автомат отдаёт в плечо значительную часть энергии выстрела. Однако эту энергию нужно компенсировать собственным весом — достаточно наклониться вперёд и сильно прижать приклад к плечу. Так мощные удары превращаются в плавные толчки, они легко нивелируются.

Ощущения от стрельбы из «калаша» весьма специфические. Оружие громко лязгает в руках, выплёвывает гильзы далеко от себя, его бросает из стороны в сторону. Быстро работая пальцем и делая серии, я вообще не понимал, куда летят пули — ствол мотало из стороны в сторону, часть свинца плюхалась в песок мимо мишеней. Одна из пуль словно пила напрочь срезала деревянную ножку подставки.

Для прицельной стрельбы из АК нужна очень большая практика и сноровка.

Еще одна «свинья» от «Калашникова» — некоторые части оружия сильно нагреваются даже после первого магазина. Так, отстреляв тридцать патронов, я обжог палец левой руки об какую-то горяченную фигнюшку возле ствола. Обидно!

⌘ ⌘ ⌘

Снайперская винтовка Драгунова, или СВД — это основная снайперская винтовка российской армии, находится на вооружении с далёких шестидесятых годов

прошлого века.

СВД — это армейская винтовка. Она предназначена для успешного поражения цели бойцами, у которых нет специальных навыков снайперской стрельбы и крема для нанесения продольных полосочек на лицо. Винтовку можно выдать самому меткому бойцу в подразделении, и он достаточно быстро её освоит, буквально в первом бою.

Эффективная дальность стрельбы не превышает километра. Тут не до долгих выцеливаний и пряток, нужно целится и стрелять быстро, несколько выстрелов подряд, а потом быстро менять местоположение. По сути, СВД — это автомат Калашникова с длинным стволом, оптическим прицелом и более мощным патроном. Как и Калашников, СВД очень надёжна и проста в изготовлении.

СВД считается хорошим оружием в своей категории. Винтовка хорошо показала себя в десятках военных конфликтов. Известен случай, когда снайпер из СВД сбивал реактивный штурмовик противника. Именно винтовка Драгунова задала «моду» на снайперскую войну в городских условиях.

Сказать что-то определённое про СВД трудно. По ощущениям от стрельбы винтовка напоминала автомат Калашникова, я даже не заметил более мощного патрона. Разве что запомнился вес оружия и то, что длинный ствол ощутимо перевешивает вперёд — стрелять из СВД стоя неудобно (да и глупо с практической точки зрения).

Еще запомнился звук — он очень хлёсткий. Не зря на военном жаргоне винтовку часто называют плёткой.

⌘ ⌘ ⌘

Автоматическая винтовка AR15 — это гражданская версия популярного американского автомата M16. Она создана в в середине шестидесятых годов, и сейчас находится на вооружении у американских полицейских.

Винтовка прошла боевое крещение на войне во Вьетнаме. Для своего времени она была инновационной: литой аллюминиевый корпус, отличная эргономика и великолепная кучность боя радовали глаз и руку суровых американских вояк. Кроме того, винтовка была еще и очень мягкой в стрельбе. Однако вскоре у AR15 (и М-16) вскрылись серьёзные недостатки, один из которых был напрямую связан с этой самой мягкостью. Грубо говоря, если из-за больших моментов при стрельбе из автомата Калашникова буквально вылетали гильзы и грязь, то американской винтовке не хватало сил «выдуть» их из себя. Оружие приходилось постоянно чистить не только от грязи, но даже от смазки (к которой грязь и прилипала). Одним словом, намучились американцы с этой винтовкой (и мучаются до сих пор).

Фишка AR15/M16 — в огромном разнообразии вариантов. Правительство США выкупило у компании «Кольт» патенты на это оружие и разрешило модифицировать винтовку всем желающим. Винтовка производится сотнями компаний почти что по open-source технологиям. Это популярная, хоть и не идеальная автоматическая винтовка — главный конкурент автомату Калашникова на звание самого распространенного орудия убийства.

По ощущениям AR15 оказалась самым приятным автоматическим оружием. Отдачи почти никакой, точность и кучность потрясающая даже у такого неподготовленного стрелка как я — все пули легли в мишень в пределах секторов А и C.

Однако даже на первом магазине оружие показало свою ненадёжность — винтовка зажёвывала патроны один за одним, приходилось постоянно передергивать затвор.

Как позже выяснилось, причина могла быть в нестандартном магазине, однако в любом случае осадочек от винтовки остался неприятный. Но и это можно простить ей за потрясающее качество стрельбы.

⌘ ⌘ ⌘

Это гладкоствольный автоматический карабин «Вепрь-12» — очень мощное оружие и гордость российских оружейников.

Казалось бы, гладкоствольный карабин, стреляющий охотничьими патронами — что это за оружие, какой от него прок во время боевых действий? На самом деле мало какое оружие может поспорить в разрушительной силе с карабином, стреляющим картечью. Он просто сеет смерть, разбрасывая её квадратными метрами. За несколько секунд из карабина можно превратить в фарш содержимое нескольких легковых машин или разнести в щепу дверь. Боец может комбинировать боеприпасы, выпуская друг за другом пули, картечь, специальные заряды (например, разрывные или зажигательные), и всё это — со скоростью автомата. Разумеется, карабин является оружием ближнего боя на дистанции в десятки метров, но огромная поражающая мощь позволяет игнорировать любую защиту.

«Вепрь» создан на основе ручного пулемёта Калашникова, унаследовал от него неубиваемую надёжность и крепкость. Правда, он также наследовал от пулемёта его адовую тяжесть — четыре с половиной килограмма, и это с пустым магазином. Впрочем, специалисты говорят, что карабину нужно быть тяжёлым, так он устойчивей ведёт себя при стрельбе.

С августа 2012 года «Вепрь» принят на вооружение войсками НАТО как основной военный карабин. Неплохо, как мне кажется.

В стрельбе «Вепрь» — это адовое оружие. Восемь патронов ушли за несколько секунд — бах-бах-бах-бум! Во время стрельбы ничего не видно из-за облака бело-красного огня вокруг ствола.

Жаль, я стрелял пулями, и эффект от них не такой значительный. Если бы была картечь, то три моих жалких мишени просто разорвало бы в клочья.

Одним словом, это страшная штука!

⌘ ⌘ ⌘

Ручной пулемёт Калашникова (или РПК) — это странный мутант. У него есть длинный ствол (от винтовки), раскладные ноги-сошки (от полноценного пулемёта), большой магазин-рожок (неизвестно от кого), а всё остальное оружию досталось от автомата Калашникова.

Он был создан в середине пятидесятых годов как оружие поддержки отделения пехотинцев — предполагалось, что боец, вооружённый РПК, будет прикрывать своих сослуживцев, установив пулемёт на сошки. Конструкторы посчитали, что длинный ствол позволит стрелять дальше и мощней, а магазин повышенной ёмкости позволит делать это чуть дольше.

Однако на деле оказалось, что от интенсивной стрельбы ствол быстро нагревался, и пулемёт грозился заклинить. Магазин на 40 патронов действительно был объемнее, но совсем немного, ведь в стандартный магазин автомата Калашникова входит 30 патронов. Да и попутно военные действия выбрались из окопов, так что сошки стали малополезными. В результате РПК остаётся на вооружении стран бывшего Союза и их друзей, но считается несуразным оружием.

Про РПК сказать особо и нечего. Какой-то большой, длинный, с сошками, которые мешают поставить его на стол… Стреляет он как АК, так что и описывать его особо смысла нет…

⌘ ⌘ ⌘

За два часа я усыпал пол гильзами, а мишени — свинцом, порядком пропах порохом и получил на правом плече характерный синяк от приклада.

Вот еще немного впечатлений и размышлений:

Я бы никогда не дал оружие в руки тому, кто хочет его получить, но с удовольствием вручил бы оружие тому, кто его боится. Уверен, такой человек не допустит его бездумного применения.

В конце концов, зачем вам дома оружие? Любите стрелять — сходите в клуб, постреляйте себе в удовольствие. Я сходил в «Выстрел», очень доволен и вам советую:

Спасибо большое ребятам из клуба и инструктору Евгению Черепову за возможность подержать оружие в руках.

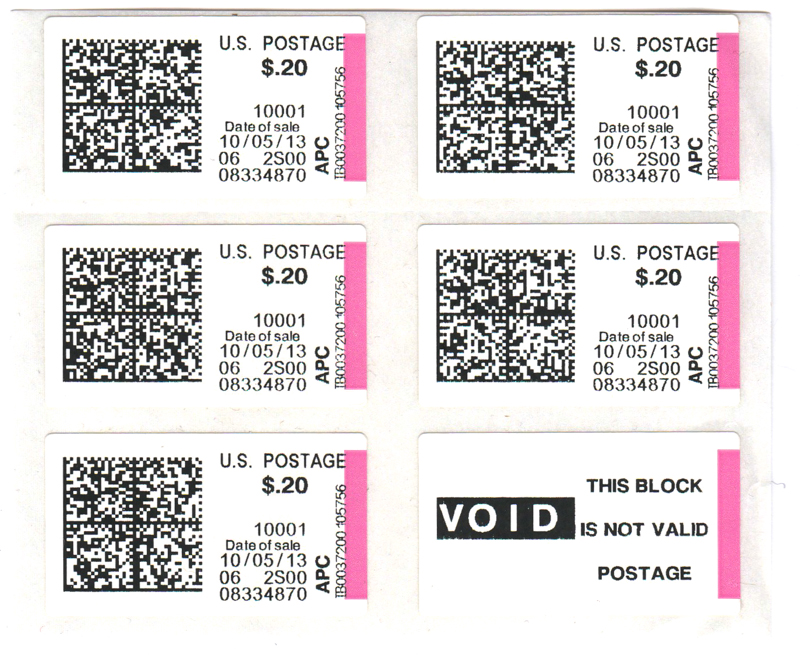

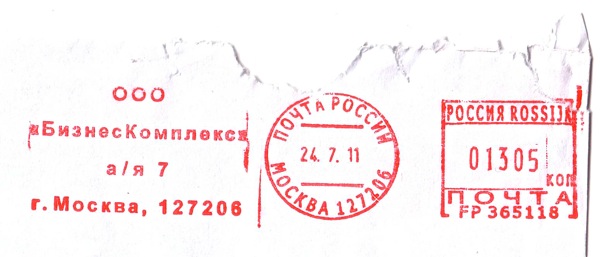

У Почты России и Почтовой службы США есть много интересных различий. Например, американцы вместо марок вовсю используют специальные штрихкоды.

Америка — это страна победившей почтовой системы. Для американца получение (и реже — отправка) корреспонденции является обыденным средством общения с окружающим миром и государством. По почте получают права и паспорт, почтой приезжают покупки, по почте получают и оплачивают счета, в американский ящик тоннами сыплются каталоги и прочий спам. В США объемы почтовой корреспонденции в десятки раз превышают даже самые смелые мечты Почты России.

При таких объемах очень тяжело работать с марками. Да, они красивые, их можно любить и коллекционировать, но у марок есть немало недостатков. Самый главный — это невозможность какого-любо планирования расходов.

Сегодня отправить письмо стоит 16 рублей 82 копейки. Но марки номиналом в две копейки нет. Даже чтобы 80 копеек наклеить, нужно лизнуть минимум три марки. Приходится клеить марки на 17 рублей, заранее их закупать, хранить, учитывать — ад. А завтра тариф чуть повышается, и выстроенная система летит к чертям. Это особенно страшно, когда нужно отправлять миллионы писем в месяц.

Для того, чтобы автоматизировать работу с массовыми почтовыми отправлениями, было придумано франкирование.

Франкирование — это нанесение специальных знаков почтовой оплаты с помощью франкировальной машины. Засунул в машину пару тысяч писем, и она их весело проштамповала. Разумеется, машина находится под неусыпным контролем почтовой службы, ведь каждая печать — это деньги, а подделка знаков почтовой оплаты есть уголовное преступление. У машинок есть много систем защиты — слово Почте России:

Техника спроектирована таким образом, что, если в машину не введена предоплата (определенным образом), и Пользователь пытается при этом маркировать корреспонденцию, машина блокируется Т.е., прежде чем маркировать, Пользователь должен на Почту перевести аванс либо Почта на договорных отношениях может ввести в машину предоплату и контролировать Клиента в любой момент, обнулив счетчик кредита. От несанкционированного проникновения к узлу ввода предоплаты существует несколько степеней защиты. Это возможность опломбирования ключа, который хранится только у почтового служащего, восьмизначный код ввода предоплаты, определенная последовательность ввода кредита, а также, если кто-либо несколько раз пытался ввести предоплату и ошибся в наборе кода или в последовательности манипуляций, то машина блокируется и в рабочее состояние ее может привести только почтовый служащий (специально обученный). Код ввода предоплаты получает Почта в запечатанном конверте вместе с машиной.

Каждый «приход мастера», специально обученного (ох уж мне эти наркоманские термины Почты России) стоит 517 рублей, да и сама машина обходится в десятки тысяч рублей — поставить дома свою маленькую почту не получится. В России франкировальные машины могут позволить себе только богатые клиенты вроде банков или предприятий.

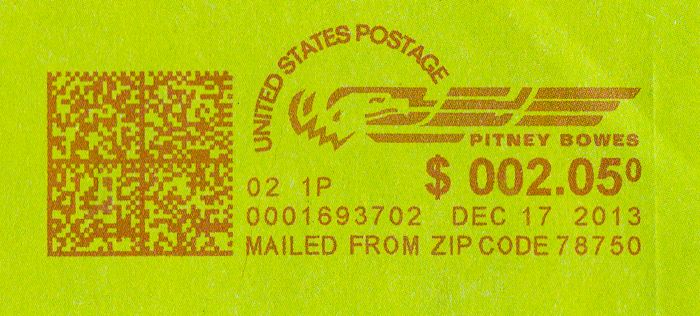

На самом деле, на франкированные почтовые отправления приходится львиная доля всей корреспонденции, даже в России. В США уже давно марки используются исключительно почтовыми маньяками и коллекционерами, а большая часть корреспонденции франкируется специальным почтовым кодом.

Фишка заключается в том, что почтовые марки может печатать любой желающий — достаточно специального программного обеспечения, обычного принтера и интернета (чтобы связываться с почтой и позволять ей контролировать процесс). Хочешь франкировать посылки — печатай марки на специальной клейкой ленте. Нужно пропечатать письмо — просто вставь его в принтер.

Продажа марок и франкирование американская почта отдаёт на аутсорс сторонним компаниями, вроде Pitney Bows (её марка на картинке выше). Компании получают комиссию в 2-3% от стоимости отправления. При миллионах отправлений в месяц — это большой бизнес.

В результате американская почта здорово разгружает свои отделения. Пока в наших отделениях толпятся странные женщины с пачками заказных писем в ООО «Вектор», американские женщины франкируют отправления в ближайшем магазине. В Европе и США в большинстве случаев на почту вообще не нужно идти. Письмо или посылку можно отправить из супермаркета, там для этого оборудованы небольшие уголки с конвертами, весами и франкировальными машинами.

Иными словами, в США произошло разграничение на «эстетическую» почту с марками, и на практическую — с удобными матричными кодами.

Я люблю марки с эстетической точки зрения, как предметы коллекционирования и образцы дизайна. Разумеется, я не в восторге от того, что в визуальную культуру людей грубо прорываются уродливые машинные интерфейсы вроде QR-кодов или Data Matrix. Однако я понимаю, что в самом ближайшем будущем у почты останется только функциональная составляющая — максимально быстрая доставка вещей. Эстетической составляющей придётся отойти на второй, третий, четвёртый план.

Уверен, мы с вами станем свидетелями того, как с почтовых отправлений пропадут сначала понятные глазу обозначения, а потом и вся напечатанная информация — всё будет закодировано в специальных чипах, и выключатся из процесса доставки вещей. А марки… Марки станут чем-то вроде виниловых пластинок. Их будут производить, продавать и коллекционировать, но практически перестанут использовать по прямому назначению.

⌘ ⌘ ⌘

Ах да, чуть не забыл. Ваш преданный писатель всегда рад новым маркам в свою коллекцию. Если вы вдруг собираетесь в путешествие — привезите мне немного местных марочек, пожалуйста.

Есть очень простой способ понять, что перед вами — упоротый фанат теории заговора, которому не стоит доверять.

Прислушайтесь — если человек говорит что-то вроде «Америка хочет нас захватить!» или «Во всём виноваты евреи» или «Эта партия жуликов и воров» — это явный признак того, что он не понимает, как устроены и как работают сообщества и системы.

Любой коллектив, компания или государство — это сообщества людей с диаметрально противоположными взглядами на самые разные вопросы. Можно представить их мнения в виде векторов, направленных в разные стороны.

Эти вектора постоянно меняют направления, ведь люди могут передумать. Иногда появляются новые мнения (к примеру, человек не интересовался политикой, но вдруг заинтересовался). Одним словом, это сложная, динамичная система. Однако у неё есть равнодействующая, средний вектор мнений людей. Его-то мы привыкли считать как единственный, но это совсем не так.

Возьмём, к примеру, агрессивную Америку. Часть американцев выступает за войну с Ираном. Другие хотят воевать с Китаем. Третьи вообще не хотят воевать, а четвертые хотят послушать свежий рэпачок и затянуть косяк, сжав его пухлыми чёрными губами.

Люди не могут думать о системах, они могут думать только о других людях. Трудно представить себе жужжащий улей чужих мнений, гораздо легче вообразить личность, другого человека. Такую воображаемую человекострану можно наделить людскими качествами, сделать агрессивной, жадной, или наоборот — дружелюбной.

Именно поэтому в отношениях двух стран может сочетаться несочетаемое. В России могут задержать голландского подданного, а на следующий день — торжественно принять королевскую чету Нидерландов. В один день США может заморозить счета российских чиновников и провести с другими российскими чиновниками совещание, важное и полезное для обеих стран. Подобное поведение здорово раздражает любителей очеловечивать страны, они не понимают, как можно здороваться правыми руками, а левыми душить друг друга за горло.

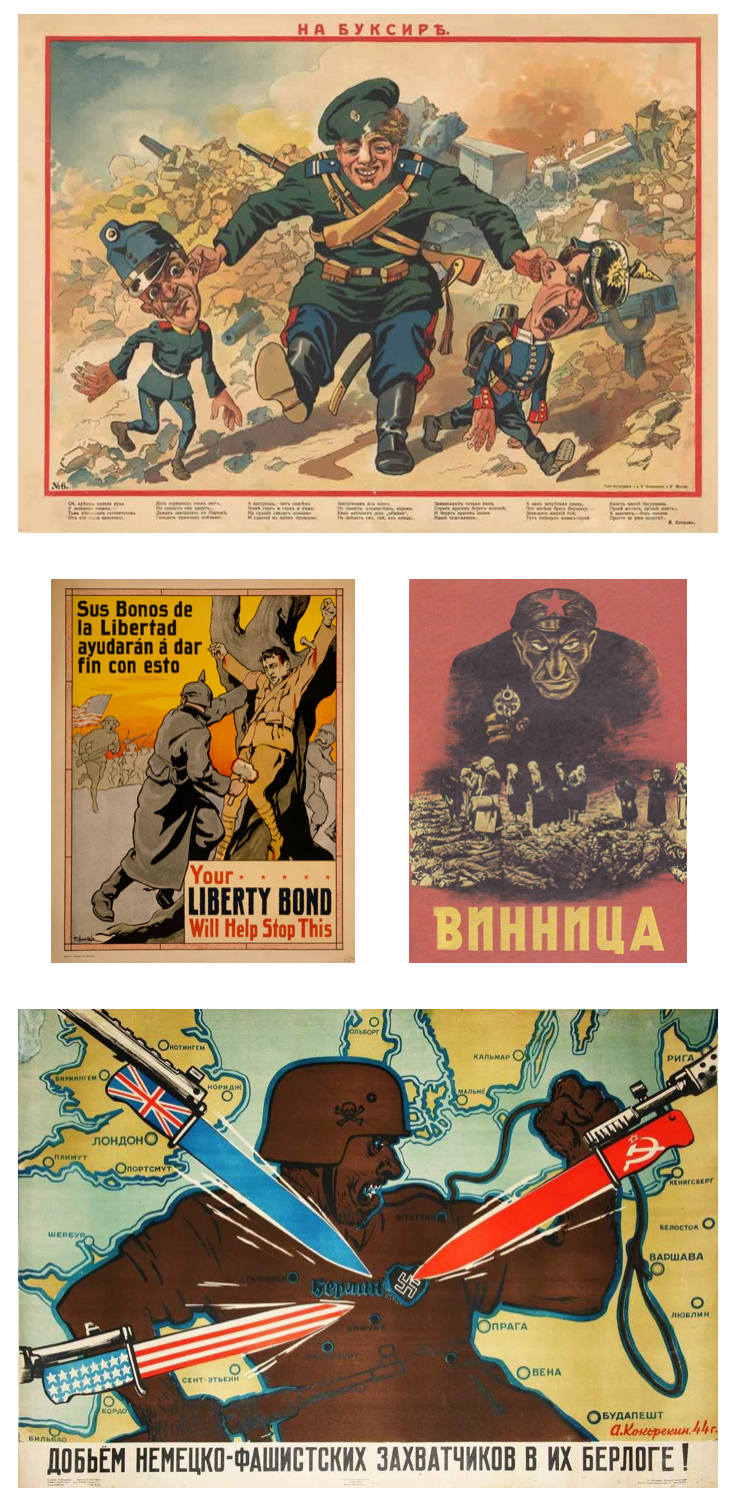

Очеловечивание стран отчётливо видно на военных агитационных плакатах:

Как и любое другое упрощение, очеловечивание людских сообществ может привести к полной потере адекватности. Америка становится злой, евреи — жадными, Почта России — медлительной, все чиновники оказываются сволочами, а милиционеры — любителями взяток. Подобное происходит на всех уровнях, от самых маленьких коллективов до огромных наций. Старый как мир лозунг «Разделяй и властвуй!» уже давно пора переименовывать в «Разделяй и обобщай!».

Такой уровень восприятия хорош только для программы «Время» и обсуждения новостей на лавочке. Понимать человеческие системы и влиять на них можно только признавая, что они состоят из разных людей с разными мнениями. Полезно ловить себя на характерных мыслишках, вроде «Да они все там…» или «Ну а что ждать от таких как они!».

Сначала мы признаём сложность окружающего мира, и только потом действуем, но никак не наоборот.

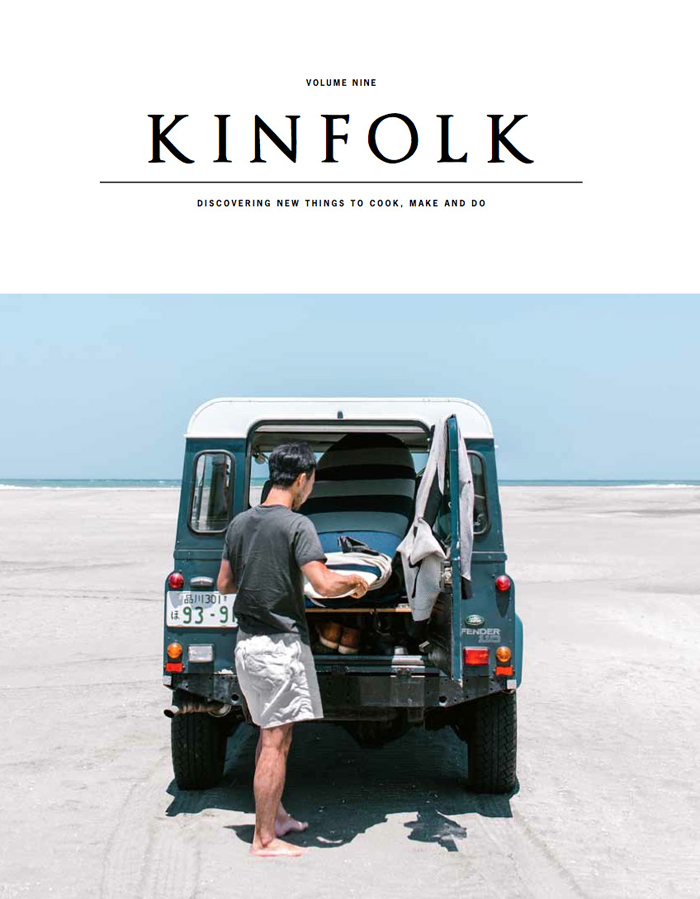

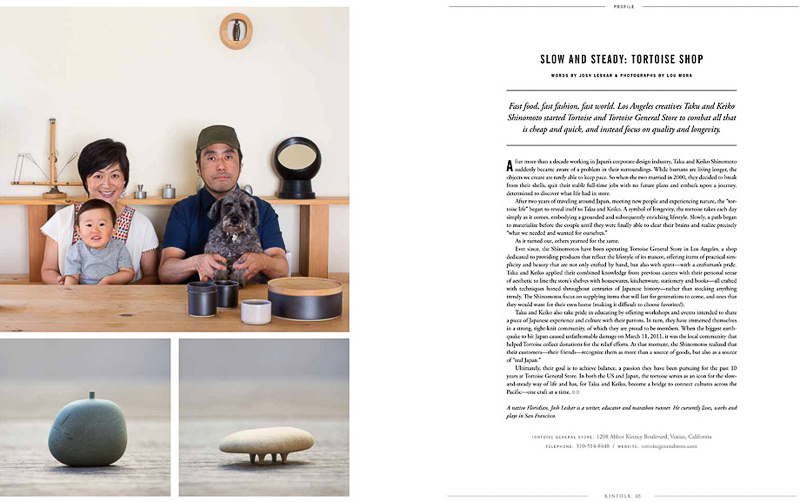

Kinfolk — это американский журнал, который породил целую философию комфортной и интересной жизни.

Этот журнал родился в Портланде, штат Орегон — этот город с недавних пор считается центром хипстерского движения и меккой для людей, которые хотят найти своё дело (или себя в нём).

Журнал выпускается неторопливо, по четыре выпуска в год. Совсем недавно вышел десятый номер. Журнал издаётся в просто потрясающем качестве. Классная вёрстка в лучших традициях минималистичной эстетики, отсутствие рекламы, превосходная плотная бумага. Формат в 144 полноцветные страницы — это то, что нужно для подобного журнала, его реально прочитать за пару дней.

Кинфолк — это журнал о стиле жизни, лишённом погони за дорогими машинами и сисястыми блондинками. Это журнал о семье и друзьях, о жизни в спокойном ритме, об искусстве наслаждаться моментом, способности воспринимать реальность здесь и сейчас. Всё это кажется банальными словами, лишёнными практического смысла или руководства к действию, однако слова приобретают силу, стоит лишь взять журнал в руки — привычный безумный, скоростной образ жизни начинает вызывать сопротивление, неприятие подобного.

Значительную часть журнала занимает тема еды. Кинфолк много пишет о том, как простую, не слишком изысканную еду превращать в маленький праздник. Еда «по-кинфолковски» — это тоже часть жизненной философии, ей тоже нужно наслаждаться (или учиться этому, если еще не умеешь). Можно сказать, что это журнал для фуди.

Стиль жизни американского хипстера сильно контрастирует с тем, что мы называем хипстерством у нас. Американские хипстеры уже прошли полосу охоты за вещами и статусом, успокоились, стали больше думать о гармонии с собой и другими. Мне кажется, что наша «особая» молодёжь начинает двигаться в этом направлении.

Кинфолк — это журнал редакционного типа, его создатели сотрудничают с десятками журналистов, фотографов, поваров, писателей, путешественников. Поэтому материалы получаются разными по стилю, но пригнанными без зазоров, словно хорошая марокканская мозаика. Время от времени у Кинфолка случаются выездные выпуски, в которых они уподобляются журналу «Афиша» стараются раскрыть одну тему со всех сторон.

У Кинфолка получилось превратить журнал в целое движение, которое разрастается и самоорганизуется. Получается своеобразная лепра для хипстеров — молодые люди устраивают званые ужины, путешествуют вместе. Журнал начали переводить на другие языки, кроме английского. Существует и русскоязычная версия Кинфолка:

Ребята хорошо всё переводят и печатают журнал в том же качестве, что и оригинальный Кинфолк. С первым выпуском у них возникли трудности (журнал получился слишком дорог), но сейчас, кажется, уже всё в порядке.

Я настоятельно советую вам ознакомиться с журналом. Можно почитать его по-английски (Кинфолк пишется простым языком) или по-русски. С большой долей вероятности этот журнал изменит стиль вашей жизни. По крайней мере, мой он точно изменил.

Есть простенькая творческая штука, которую я очень люблю и постоянно использую. Для простоты назовём её «Впервые или в последний раз». Сейчас я о ней расскажу.

Я воспринимаю творческое мышление как двигатель, который работает в непривычном для него режиме. Ну вот, к примеру, у нас есть стиральная машина. Она стирает сырое бельё, которое равномерно распределяется по стенкам её барабана. Машина может простирать сто, тысячу наволочек, и с ней ничего не случится, ни мы, ни она не заметим разницы. Но стоит бросить в стиральную машину кирпич, как сразу же начнут происходить удивительные, волшебные события. Хрупкие механические кишочки не предназначены для вращения кирпичей со скоростью в тысячу оборотов в минуту, и машина начинает идти вразнос.

Так и мы — мы день за днём «стираем» окружающий мир, не замечая в нём ничего особенного. Для того, чтобы вывести себя из состояния эмоционального равновесия, нам нужен ментальный кирпич. Нужно пнуть себя, сбить с привычного хода вещей, и тогда на стиральной машине можно будет скакать, словно на дикой лошади (я не шучу).

Обычно стиральных машин у каждого в голове хватает с избытком, проблема в кирпичах. Если они не валяются по пути из дома на работу, то это еще значит, что мы можем их придумать.

Какие события, вещи, явления и места вызывают в нашей душе особо сильный всплеск, что пускает сердце в галоп, на что раскрываются глаза (или наполняются слезами)? На то, что мы видим впервые, или в последний раз.

Представьте, что вы первый раз видите зиму. Ну да, вообразите, что никогда раньше не видели снега и мерзких тротуаров, покрытых льдом. Тяжело, согласен. А попробуйте вообразить, что вас высылают из родины в Тайланд, Калифорнию или еще куда-нибудь похуже. И вы больше никогда не сделаете «дракона», выдохнув облачко пара в окружающий воздух, не улыбнётесь снежинке, которая беспомощно приземлится на вашу рукавицу… О чём вы будете скучать, каких воспоминаний и впечатлений будет не хватать?

Посмотрите на окружающий мир по-новому, в очках меланхолии, или наоборот — через первовпечатлятор. Забудьте, что вы знаете или наоборот, постарайтесь сохранить это любыми силами.

В детстве все смеялись над сороконожкой. Она разучилась ходить, лишь только подумала о том, как ей удаётся передвигать все сорок ног. Мы выросли и превратились в сороконожек — живём силой привычки, словно по инерции. Окружающий мир утекает сквозь пальцы, не запоминается, не поддаётся восприятию. Даже лапша — и та соскальзывает с ушей. Пришло время подумать о своих ногах.

Я не верю в творческих личностей, гениев восприятия мира и прочую чушь — уверен, что в мире насчитывается семь миллиардов творческих личностей, и каждый из них живёт непризнанным гением. Внимательность, наблюдательность, любопытство рассматриваются нами как крутые привычки, а ведь это врождённые качества каждого человека. Без них не получится успешно решать творческие проблемы, и вот незадача — современный мир ставит всё больше таких проблем.

Вы помните, какого цвета глаза вашего возлюбленного? Вот если бы провожали в долгую разлуку, или наоборот, встречали из неё — точно бы запомнили. Так выдумайте себе разлуку, а потом пойдите и загляните в эти глаза.

Представить, что что-то происходит впервые или наоборот, совершается в последний раз — это проще, чем вам кажется. Это доступно каждому в любой момент времени. Можете, к примеру, представить, что это — первая запись в моём блоге (или последняя). Что ощущаете, о чём думаете, попробуйте выразить это про себя. И ваша стиральная машина поднимется в воздух, в нарушение всех законов физики.

Ежегодно в Самаре проходит фестиваль «404», на который съезжаются веб-разработчики со всего рунета. Каждый год я собираюсь поучаствовать в этом фестивале, однако в итоге остаюсь сидеть дома и трачу десятки часов на просмотр видео выступлений.

Я хотел поехать еще на самый первый фестиваль, в 2008 году. Тогда у меня еще совсем не было денег на такое удовольствие. А еще мне, как и настоящему IT-специалисту, нужно было делать домашку по математике (правда, по высшей). С тех пор каждую осень я строил планы, которые весело разваливались сразу после строительства — танцору мешали работа, путешествия и лень.

С каждым годом фестиваль разрастался. Увеличивалось количество докладов и секций, росло количество выступающих. В 2013 году они вещали в четыре потока. Живые участники фестиваля, вероятно, не так ощущают этот рост так, как я, мёртвый, — ведь я тщательно отсматриваю все доклады на видео. В этом году пересмотрел 97 роликов, это более двух суток непрерывного видеосмотрения. Я гляжу на себя в зеркало и вижу, как постарел на эти два дня. Но поумнел ли? Вряд ли.

К сожалению, с ростом фестиваля растёт и количество его проблем. Я не могу судить о внутренней атмосфере 404fest — уверен, там царствуют добро и справедливость, радость, дикий угар и треш, чад кутежа и красота, тонкая ирония, романтика и адское рубилово. Однако качество выступлений с каждым годом становится всё хуже и хуже.

В 2012 году я отсмотрел 67 докладов с фестиваля, и отобрал всего шесть хороших выступлений. В этом году докладов было в два раза больше, а хороших выступлений мне попалось… снова шесть. Такое чувство, что количество классных докладчиков на фестивале — это некая константа. Постоянными остаются и проблемы:

Каждая успешная конференция тщательно отбирает спикеров, а потом не менее тщательно репетирует каждое выступление (посмотрите, как это делает TED Talks). В хорошей конференции отчётливо проявляется принцип «чем меньше, тем лучше». Так остаются только самые классные доклады, каждый из которых отточен до мелочей.

В фестивале «404» прошло за два дня прошло 105 докладов, сто пять! Зачем столько? Даже если оба дня с утра до вечера бегать по секциям, получится просмотреть только 10% выступлений. Это издевательство над зрителями.

Я целый месяц каждый день смотрел видео выступлений. Если выступление оказывалось откровенно неудачным, я терпел до середины (или состояния полной безнадежности), а потом выключал его. А что бы я делал, сидя на конференции? Вскакивал и бежал бы в другую секцию? Читал бы твиттер?

Занятное наблюдение — докладчиков, которые хорошо и красиво говорят, интересно слушать вне зависимости от качества их докладов. Хороший докладчик вытянет даже слабый доклад, а вот обратная зависимость не работает.

Ладно, не буду больше заниматься хейтерством, расскажу об интересных докладах.

⌘ ⌘ ⌘

Илья Варламов рассказывает про «Городские проекты». Доклад будет интересен тем, кто не следит за всей это модой на урбанистику и не понимает, чем трамвай лучше личного автомобиля.

⌘ ⌘ ⌘

Дмитрий Агарунов — о том, почему сотрудники должны окупать себя, работающей мотивации и о других рациональных особенностях ведения бизнеса.

⌘ ⌘ ⌘

Очень классный доклад Сергея Котырёва о том, как он пытался строить в России компанию с европейской системой отношения в коллективе, и почему у него ничего не получилось.

⌘ ⌘ ⌘

Неоднозначный Сергей Фаге интересно рассказывает о том, как найти свою нишу, построить в ней бизнес-замок и нанять эффективную команду рыцарей.

⌘ ⌘ ⌘

Творческая встреча с Йованом Савовичем, на которой он делится кучей интересностей про Лепру и наглухо уделывает Максима Спиридонова, своего тухлого интервьюера.

⌘ ⌘ ⌘

Юрий Марин — фиг знает о чём (скорее обо всём сразу в контекте внимания пользователя и интерфейсах), фрагментарно, интересно и на примерах.

⌘ ⌘ ⌘

Еще могу выделить доклады Дениса Новожилова, Андрей Рыжина, Ильи Бирмана, и Александа Богданова. Все видео фестиваля можно посмотреть на его канале в ютьюб.

Вот такой вот невесёлый пост. Печально, что на самую популярную российскую конференцию айтишников можно ехать только за атмосферой — качественных докладов на ней очень мало. Так что в грядущем году я прерву свою традицию и не буду даже собираться на «404».

Среди моих читателей наверняка немало живых участников фестиваля. Поделитесь своими впечатлениями, пожалуйста!

Сталкиваясь с незнакомой ситуацией, большинство людей сначала стараются спросить совета, и только потом начинают думать сами. Мне кажется, что это естественно, нормально — мы живём в социуме и особенно активно используем социальные связи для решения проблем. Однако какую первую реацию испытывают окружающие?

Обращаясь за помощью к знающим людям, обычно человек сначала получает пинок в направлении самостоятельного решения. В этом есть забота о том, чтобы человек больше думал своим умом и немалая доля снобизма.

«Я решил эту проблему сам, и не собираюсь так просто делиться! Сперва ты потратишь ресурсы, сопоставимые с моими, а потом я, морально удовлетворившись, приду и помогу тебе. Может быть.»

Долгое время моя королевская палатка стояла в лагере таких людей. Когда у меня спрашивали то, что казалось мне очевидным, я сразу же открывал один из сайтов «Давай я погуглю за тебя» и вбивал туда вопрос. Меня даже не особо интересовало, что в поисковой выдаче часто не было прямого ответа или даже чего-то полезного — я сворачивал ссылку сокращателем, отправлял её и продолжал себе дальше злодейски играть на органе, заставленном свечами.

Отфутболить того, кто спрашивает — это самый простой путь. Но самый ли эффективный?

Для того, чтобы понять ответ, нужно сперва разобраться в особенностях обмена информацией между людьми. Давайте возьмём два самых популярных канала:

Я почти не встречался с ситуацией, когда при личном общении человеку отказывали в совете. Направить в сторону самостоятельного решения проблемы, дать подсказку — это дело пары минут, они всегда есть. Больше времени потратишь на строительство кислых мин и слова «А ты сам пробовал подумать над этим?»

Переписка — другое дело. Вопрос, сформулированный в текстовом виде сразу демотивирует. Ты не знаешь, с чего начать, чем закончить, о чём писать… А еще все ответы уже давно написаны, прямо как вся музыка в мире. Плюс переписка съедает всё время, отведённое для неё. Проще отправить человека самого разбираться, и снять с себя этот стресс.

Человека, который обращается за помощью, мы отправляем гуглить не потому, что хотим развить в нём самостоятельность. Это происходит потому, что инструменты для помощи демотивируют нас. «Сперва погугли» — это забота прежде всего о себе, а не о другом.

Когда мы сразу же отправляем спрашивающего за самостоятельным поиском решения, мы экономим своё время. Однако человек тратит на такой поиск гораздо больше ресурсов, чем потратили бы вы оба, пару минут поговорив о проблеме.

Каждый раз мы снижаем кратковременные издержки, но увеличиваем долговременные.

Вот несколько советов, как этого избежать.

Одним словом, давайте будем более полезными друг другу. Настоящая забота обходится без громких слов и красивых действий, она требует труда обеих сторон.

Пару дней назад мне посчастливилось принять участие во всероссийском турнире по стрельбе из лука.

С середины 2013 года я стал заниматься стрельбой из олимпийского лука. Сначала я относился этому как к хобби, но потом стрельба выросла в увлечение. Я купил себе лук, тренировки стали регулярными, и я начал получать от этого дела удовольствие.

Полгода для лучника — это смешной возраст. В приличной спортивной школе через полгода лучник только-только получает в руки лук, а до этого тренируется на резиновом жгуте.

Нужно сказать, что в Череповце нет никаких спортивных школ, есть только маленькое сообщество любителей стрельбы из лука. Мы сами своими силами организуем нехитрые условия, сами таскаем щиты, учимся друг у друга, делим снаряжение. Неожиданно нас пригласили принять участие в крупном всероссийском чемпионате — это очень приятно и почётно. Мы не могли не поехать.

Лучный турнир проходил в Рыбинске — это небольшой город в трёх часах езды от Череповца.

В Рыбинске находится школа олимпийского резерва и существует мощное сообщество лучников, со своей спортивной базой, школой, своими звёздами и прочими крутыми штуками. Оно тоже выросло силами энтузиастов, но возможности рыбинской школы не сравнимы с нашими — у неё есть большое здание с несколькими отличными залами.

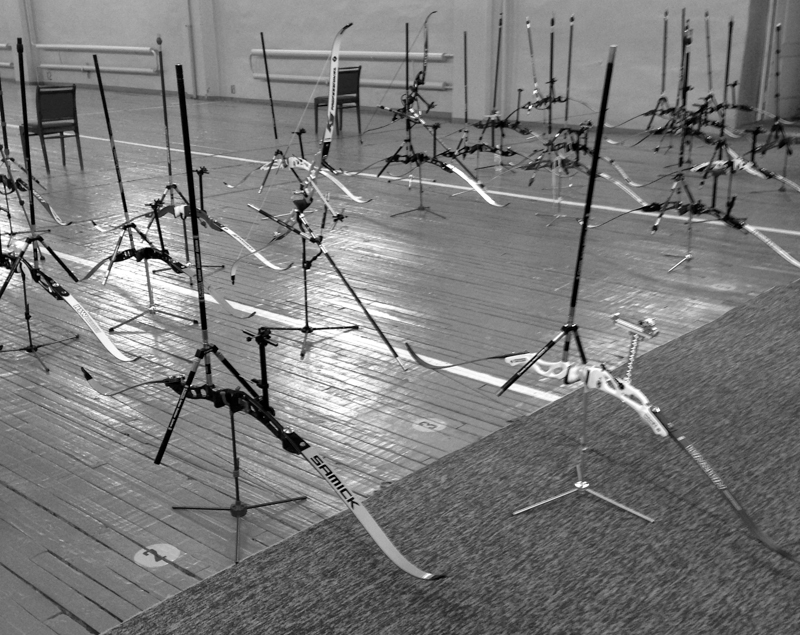

На турнир съехалось четыре сотни лучников со всей России, из 18 регионов. Типичный лучник — это подросток лет 15, который либо уже мастер спорта, либо скоро им станет. Лучник приезжает в компании нескольких таких же под присмотром тренера. Каждый катит за собой чемодан с луком и сопроводительным барахлишком, всё это по стоимости тянет на неплохую автомашину.

По меркам других участников у меня весьма простой лук, но это нифига не показатель. Хороший лучник и из моего оружия настреляет себе на разряд, а я с самым дорогим луком не покажу супер-результата. Стреляет человек, а не железо-деревянная штука. С нами из Череповца приехала лучница Алёна, которой по техническим причинам пришлось везти вместо своего нового лука чрезвычайно простой, учебный — и ничего, настреляла из него себе на первый юношеский разряд.

Лук стоит дорого и является фетишем для спортсменов. Разговор в компании нескольких лучников через десять минут скатывается к обсуждению преимуществ и недостатков различных компонентов и их производителей.

Впрочем, для обычного человека все луки на одно лицо.

У меня на турнире был лёгкий культурный шок. Я оказался среди сотен людей, для которых стрельба из лука является не хобби, но делом всей жизни — это профессиональные спортсмены, которые очень много тренируются, участвуют в различных соревнованиях, ездят по стране и миру. Все очень сосредоточенные, нацеленные на победу, один я гулял среди них с беззаботным выражением лица. Наверное, среди трёхсот участников я вообще не думал о своих результатах.

Лук некритичен к возрасту и полу спортсменов. Мне трудно представить активный спорт, в котором десятилетний парень уделает тридцатилетнего, в котором женщина может быть лучше мужчины. Вместе со мной стреляли и семиклассники, и шестидесятилетний дедушка — и все они были гораздо лучше меня.

Как мне показалось, лучники чрезвычайно суеверны. Считается неприличным даже попросить подержать чужой лук. Большинство таскает на колчанах различные значки, фигурки и прочие побрякушки. У многих вокруг колчана выстраивается целый ворох различных бейджиков и талисманов. Я видел девушку, у которой с колчана свисал плюшевый медведь в натуральную величину.

Мы приехали в среду, 18 декабря, на ознакомительный и пристрелочный день. Его мы провели в знакомстве с залом, и попутно вдоволь настрелялись. У меня как у лучника есть такая особенность — я плохо стреляю без долгих предварительных ласк пристреливаний. В первый день мы начали пристрелку в полдень, и закончили её около пяти часов вечера. Все уже устали, а у меня наступил самый пик результативности. Если бы соревнования были в шесть часов вечера этого дня, то я показал бы очень неплохие результаты. Но делать нечего, собрал лук и пошёл спать в гостиницу.

Следующим утром начались квалификационные стрельбы. Спортсмены проходят их потоками, по 36 человек в потоке. По потокам лучники распределяются жеребьёвкой. Нам, череповчанам, повезло — мы все оказались в одном потоке.

Поток из 36 лучников делится на два захода, в каждом из которых по 18 человек. Перед ними стоят девять пронумерованных щитов, на каждом висят по мишени, столбцами по четыре.

|

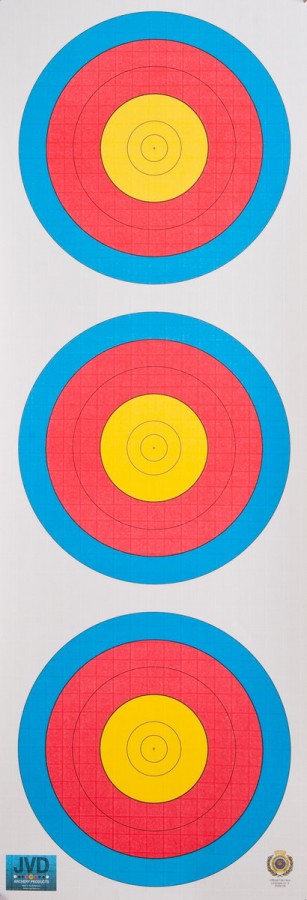

В стрельбе из олимпийского лука используются разные мишени, их размер и распределение очков зависят от дистанции стрельбы. В моём случае, при стрельбе с 18 метров мишень состоит из трёх кругов максимальным диаметром в 20 см.Выстрел в синюю область приносит 6 очков. В красной зоне два круга, попадание в больший приносит 7 очков, а меньший — 8. Стрела в первой жёлтой области даёт 9 очков. Попадание в две центральные области — 10 очков. Если спортсмен попадает в самый маленький жёлтый круг, то этот выстрел обозначается как X — при равенстве очков с другим лучником каждый X даёт преимущество в одно очко.

Три мишени — три стрелы. Стрелять по мишеням можно в любом порядке. Если в одну мишень попадает две стрелы, то засчитывается только та, которая принесла меньшее количество очков. Вот такие пироги. |

Вот мишени поближе, со стрелами в них:

Тридцать шесть человек одновременно не могут стрелять, им очень тесно, и поэтому они делятся на заходы. Каждый лучник знает номер щита и номер своей мишени на ней. К примеру, мой был 4А — четвёртый щит, мишень А (самая левая на щите).

В первом заходе стреляют лучники с мишенями А и В, во втором — те, у кого мишени C и D. Первый заход отстрелялся, отошёл, из-за спин выходят лучники второго захода и стреляют. На следующий круг они меняются, сначала выходят C и D, а за ними A и B.

На три выстрела лучнику даётся 120 секунд, потом стрелять уже нельзя — извольте убрать стрелу в колчан, сударь. Все стадии разделяются гудками, лучники стреляют и ходят посекундно, без задержек. Сперва я путался в этой системе — десятки людей слаженно ходят туда-сюда, стреляют, отходят, снова заходят. Потом быстро привык. А еще справа есть специальное табло, на котором указывается буквы захода (например, АВ) и таймер обратного отсчёта.

Лучники сами считают свои очки — для этого у них есть специальная планшетка. Выглядит она вот так:

Первые три столбца в таблице — это очки по мишеням, первой, второй и третьей. Очки записываются по убыванию, от максимальных к минимальным. Если в ячейке стоит буква М (miss) — значит, я промахнулся, и не попал в мишень. Это никак не наказывается, просто я провафлил возможность набрать очки. Четвёртый столбец — это сумма по мишени, пятый — сумма по всем предыдущим подходам.

Сложно? Ну да, непросто, особенно если ты первый раз на соревнованиях. Ну вот представьте, мы отстреляли первые три стрелы, положили луки и пошли считать. Нас на щите четверо: трое настоящих спортсменов и я. А я вообще не понимаю, что делать, что куда писать, какие суммы, когда вынимать стрелы, куда бежать. Спасибо ребятам, помогли и подсказали. Особенное спасибо лучнику с мишени 4B, мастеру спорта Алексею Ладыка — он терпеливо мне подсказывал, помогал и успокаивал. Без его поддержки я бы куда хуже настрелял.

Априори все соперники на одном щите доверяют друг другу. Ты называешь очки, которые настрелял, и если соперники согласны с тобой, то этот результат записывается в планшетку. Если соперники не согласны с твоим мнением, то они зовут судью. Обычно подзывание судьи касается попадания рядом с линией — если стрела задевает линию между кругами, то очки засчитываются в большую сторону. Однако такие попадания не всегда очевидны, и судьи принимают странные позы, чтобы всё внимательно разглядеть:

Мы стреляли 60 стрел — 30 в первой половине матча, и 30 во второй (лучники говорят «дистанция»: первая и вторая). В первой дистанции я стрелял вот так:

Восемь раз промахнулся мимо мишени — это очень плохо. Каждая четвёртая стрела не принесла мне очков, и в сумме на первой дистанции я набрал всего 178 очков. Средний лучник в моём потоке вылез за 230.

Между дистанциями был перерыв в десять минут. Все присели отдохнуть и чуть расслабиться. Во второй дистанции я хотел снизить количество холостых выстрелов и добраться до суммы в 400 очков, что было бы для меня очень крутым результатом. Мне показалось, что я растянулся и растрелялся, но на деле всё выглядело вот так:

Все те же восемь попаданий мимо, а очков еще меньше — всего 163.

Итого я набрал 341 очков и занял 32 место — обогнал двоих череповчан и двоих своих соперников, которые слишком разволновались.

Много это или мало? Трудно сказать. Для подавляющего большинства лучников моего потока 340 очков — это ужасный провал, они в худшие свои дни настреливают по 450-500 очков. Для меня это личный рекорд, на таких мишенях я никогда не набивал больше. Очень обидно за промахи, ведь на тренировках я редко промахиваюсь стрелой мимо мишени. За пару дней до поездки я с восемнадцати метров попал стрелой в спичечный коробок и уверился, что холостые выстрелы уже позади. Оказалось, что зря.

В любом случае, я ехал не за медалями и очками, а за новым опытом — куда мне соревноваться с настоящими спортсменами. Я провел на турнире всего полтора дня, но очень многое понял и подсмотрел в технике стрельбы, в оборудовании. Турнир стал для меня первым крупным соревнованием, и мне всё было очень интересно.

Я уже прошёл в стрельбе из лука фазу невозможности достижения хорошего результата, и вошёл в фазу нестабильного его достижения. После Рыбинска я понял, что могу стрелять гораздо лучше, и качественный скачок в результативности легко достижим — нужно только больше тренироваться. Надеюсь когда-нибудь приехать в школу уровня Рыбинской на неделю-другую, пожить и поучиться.

Да, вот еще — сразу после турнира правая рука практически онемела от усталости, не мог её поднять вверх. Очень необычное ощущение.