В зале, где Гоголь читал «Ревизора», я сегодня слушал замечательного фотографа-натуралиста, путешественника и исследователя красот земли Русской — Игоря Петровича Шпилено́ка.

Много лет Игорь Петрович ведёт блог в ЖЖ, в котором фотографирует виды, медведей и прочие чудеса. Я читаю его уже несколько лет и ни одной записи не пропускаю. Разумеется, я с удовольствием записался на его живую лекцию, тем более что они проводятся крайне редко — обычная экспедиция Игоря длится примерно год.

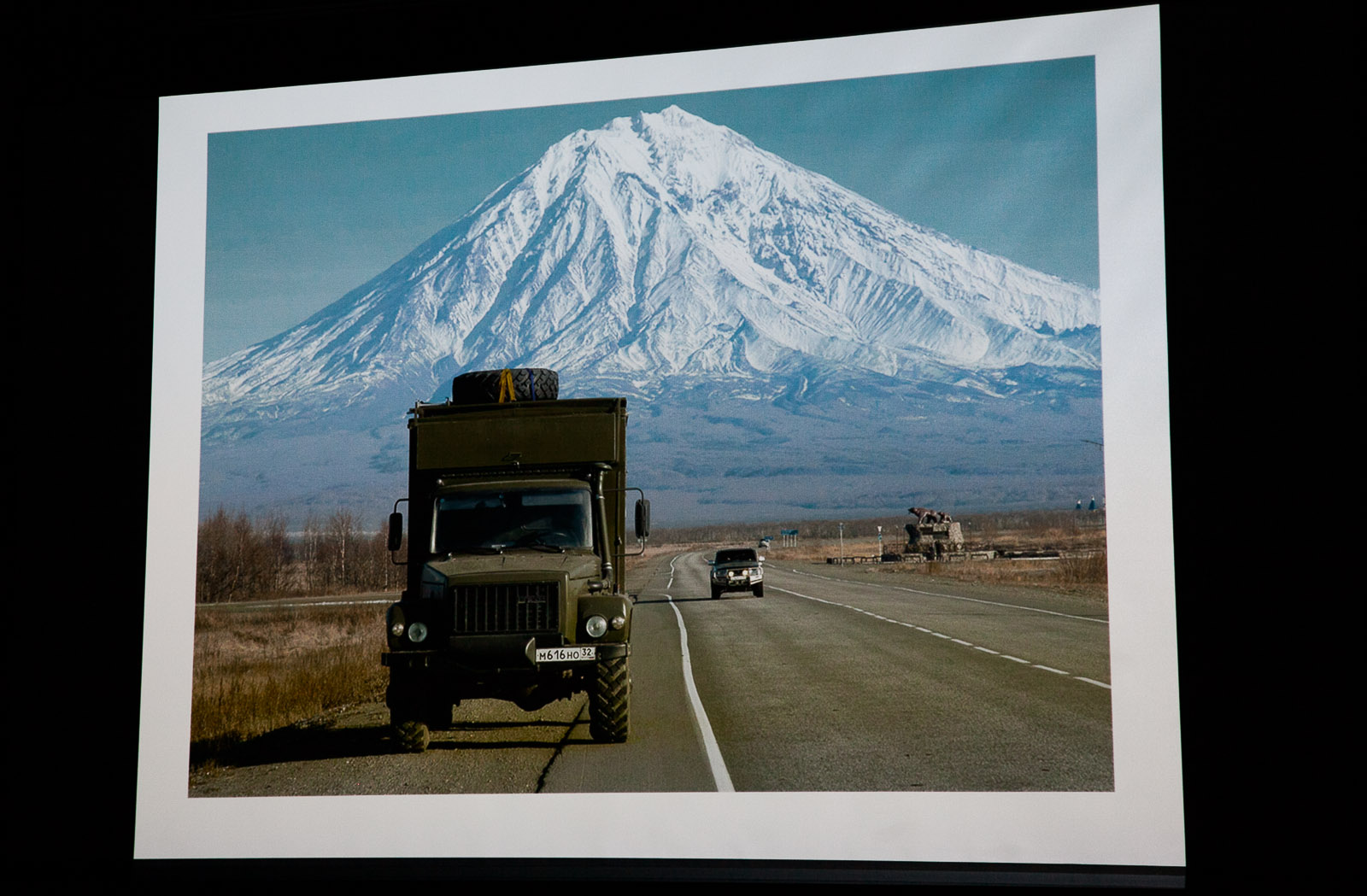

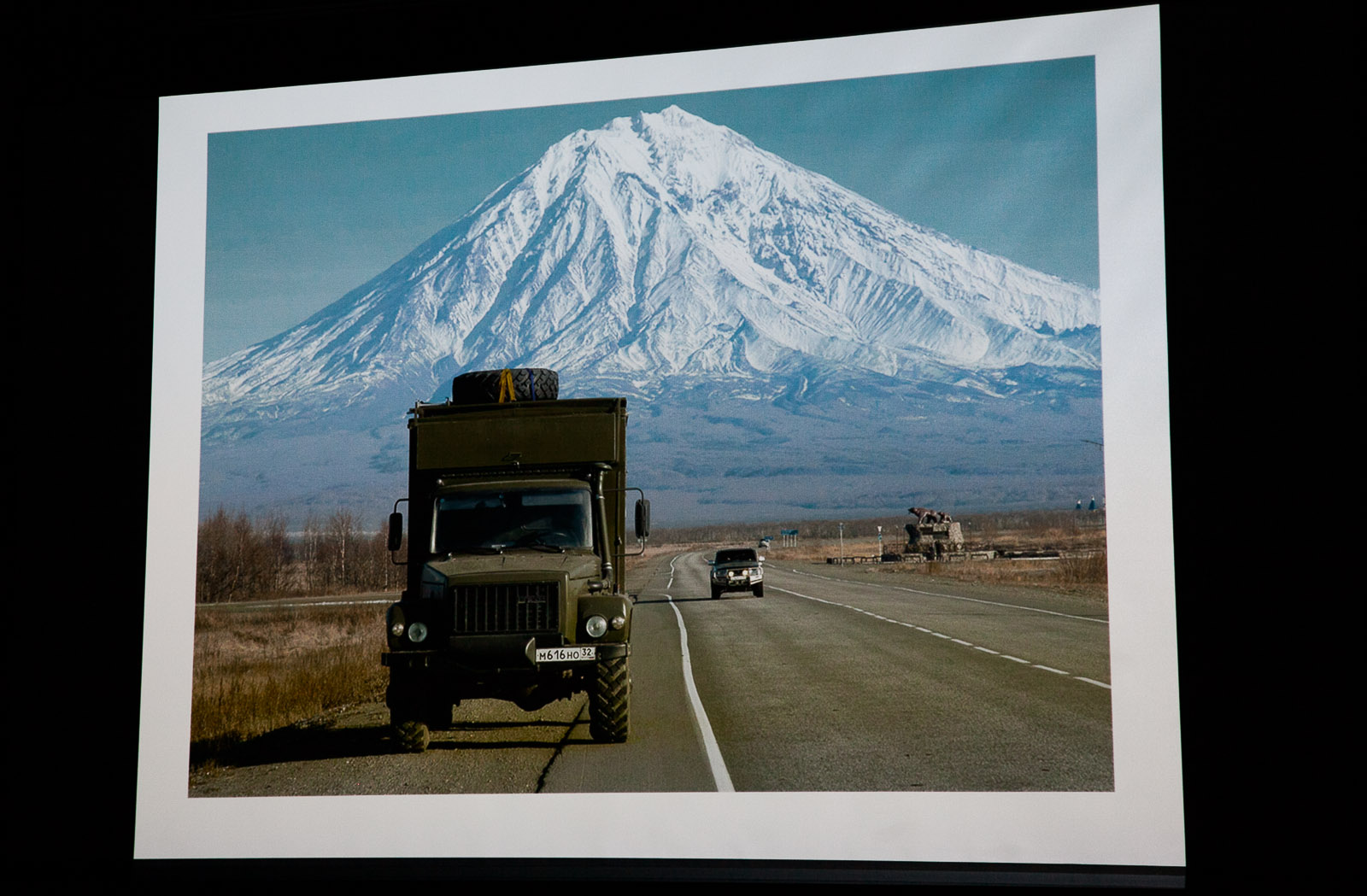

На лекции Игорь Петрович рассказывал о своём большом проекте, приуроченном к столетию природоохранного движения в России. Он намеревается побывать в большинстве российских заповедников и заказников, рассказывая о каждом: от Брянской области на границе с Украиной до глухих районов Камчатки. Это путешествие когда-то задумывалось годовым, но сейчас уже очевидно, что продлится минимум четыре года — до 2017.

⌘ ⌘ ⌘

Лекция была чрезвычайно интересная, и я едва успевал снимать фото и писать небольшой конспект. Заранее прошу прощения за неважное качество фотографий — делал их сбоку, буквально из-за голов впередисидящих. Далее везде конспект я буду вести прямой речью со слов Игоря Петровича.

⌘ ⌘ ⌘

Я смог поработать в заповедниках на всех должностях: начал с директора, а сейчас я рядовой инспектор.

В России очень много заповедников. Более 11% территории страны — заповедники, они занимают 2 млн квадратных километров. Сейчас насчитывается около 200 заповедников, национальных парков и заказников.

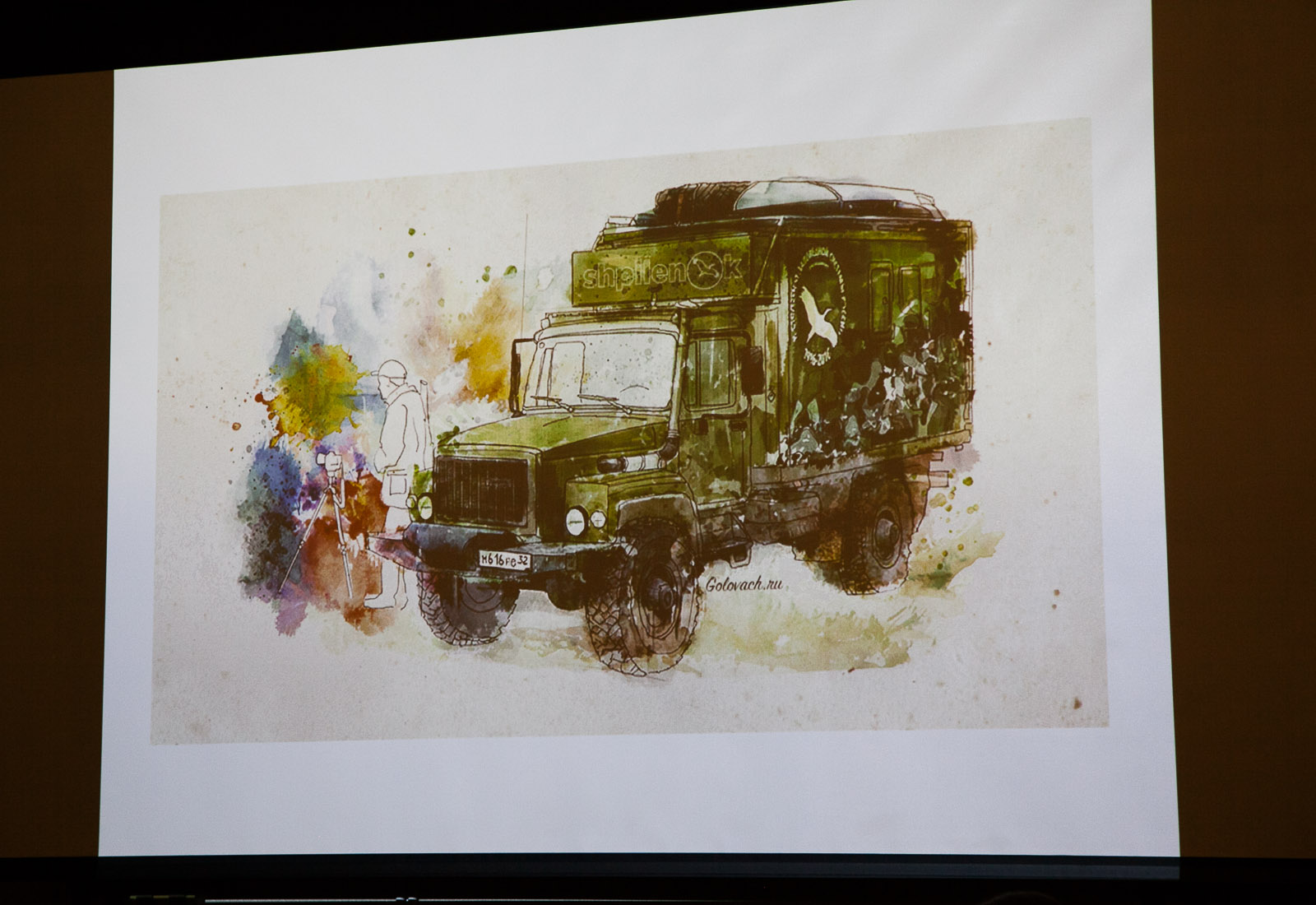

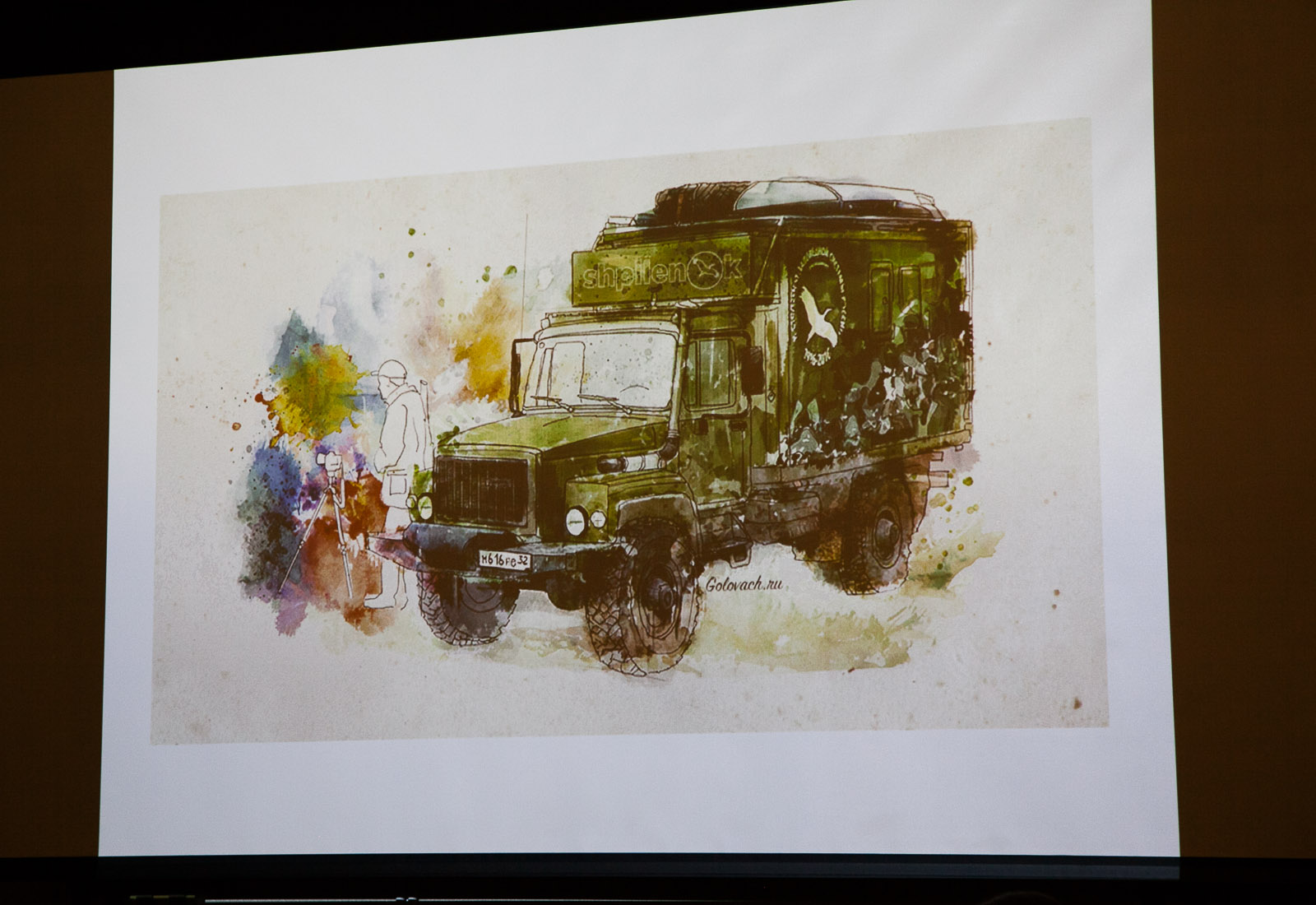

В путешествие я отправился на простом российском ГАЗ 3307 с жилой кабиной. Спонсоры предлагали ехать на какой-нибудь модной машине, например на оранжевом ленд-ровере. Я же взял старое шасси ГАЗа, которое стояло под забором брянского лесничества, восстановил его и поехал на нём. Ни разу об этом я не пожалел. Не раз мой ГАЗ ломался, но всегда удавалось восстановить его подручными средствами. Так, в Брянской области прямо на трассе у меня сломалась полуось. Я вспомнил про пожарную машину, которая сгорела во время лесного пожара недалеко от места поломки. Сходил к ней, добыл полуось и счастливо починился.

Первый заповедник возник возник по жёстким материальным причинам. В России раньше звериный мех был основным валютным материалом. Так, в результате интенсивной охоты практически истребили соболя. И его начали восстанавливать на Байкале, в Баргузинском заповеднике.

После Первой мировой войны осталось около 50 зубров, из них способных к размножению — всего 12-15. Их начали разводить, однако после развала СССР все заповедники отошли союзным республикам. На территории России не осталось диких зубров. Их оставалось немного в Чечне, но те погибли во время войны.

Сейчас же только в Орловском полесье около 300 зубров. Однако посмотреть за ними можно только зимой, когда их подкармливают. Летом они прячутся от человеческого внимания. Зубр — самый большой сухопутный европейский зверь.

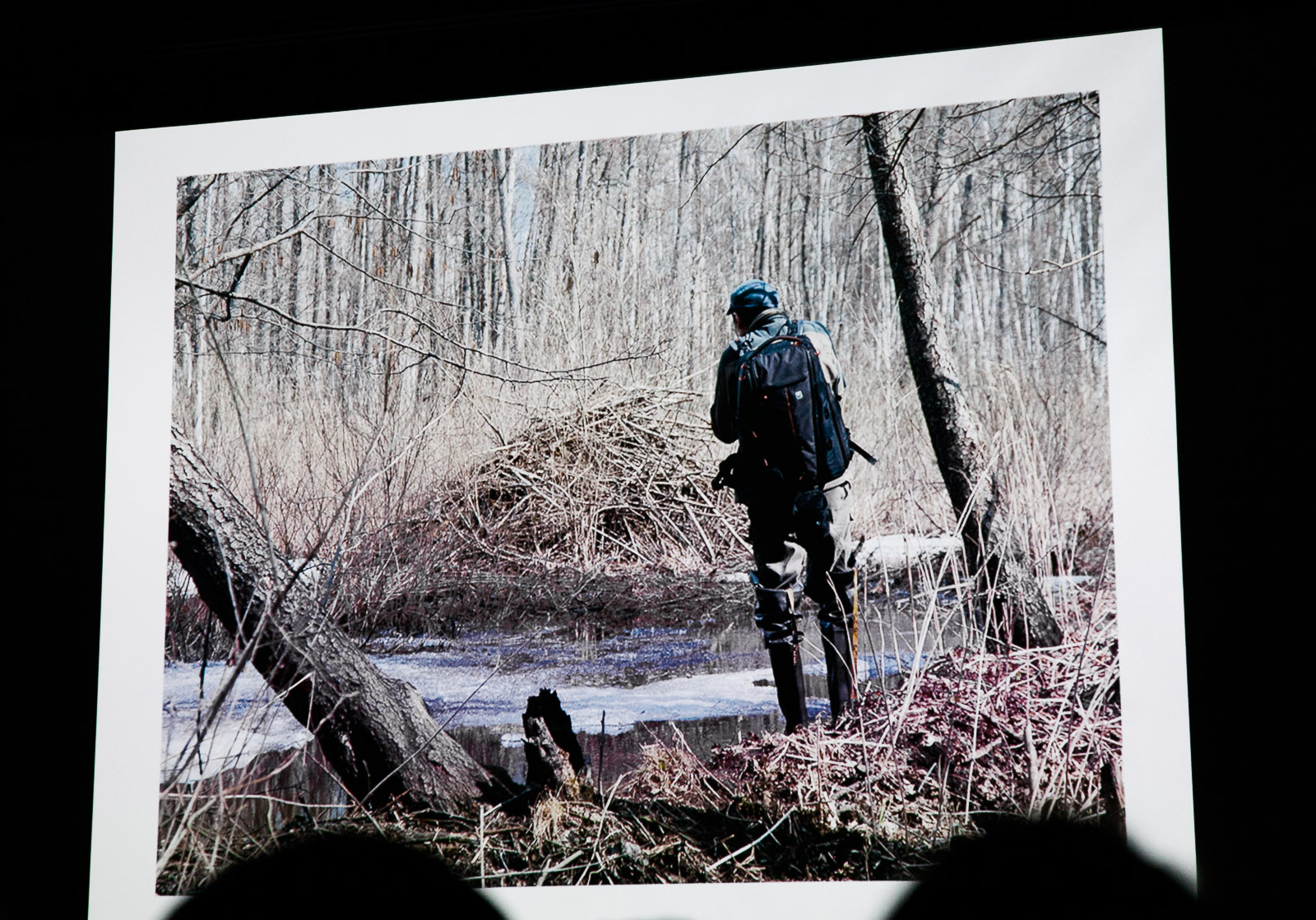

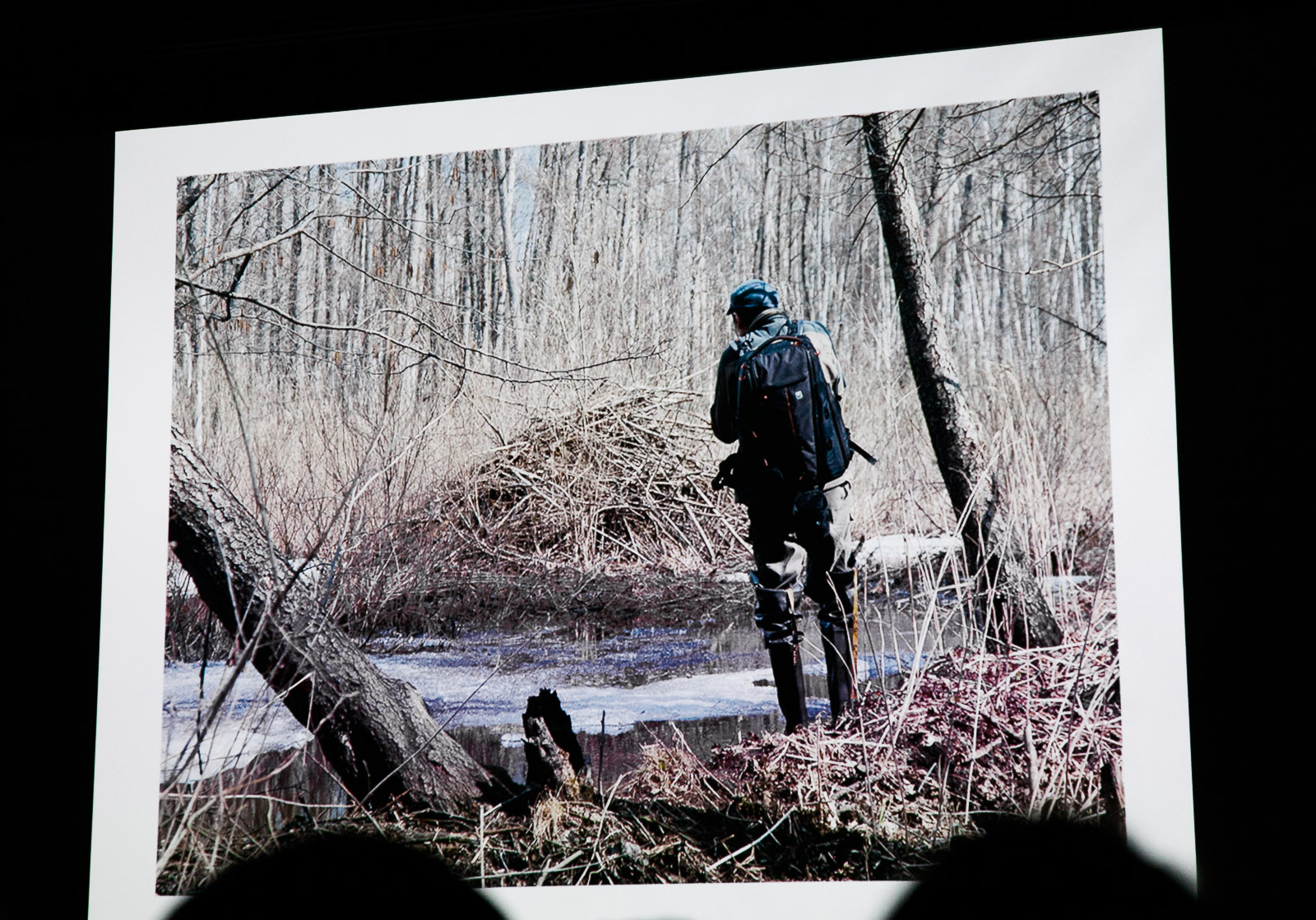

В Воронежской области существует заповедник бобров. Сейчас бобры встречаются повсеместно, однако так было не всегда. Из-за ценного бобрового меха к 1920-м годам европейский бобр полностью исчез в России, и остался только на маленькой воронежской речке.

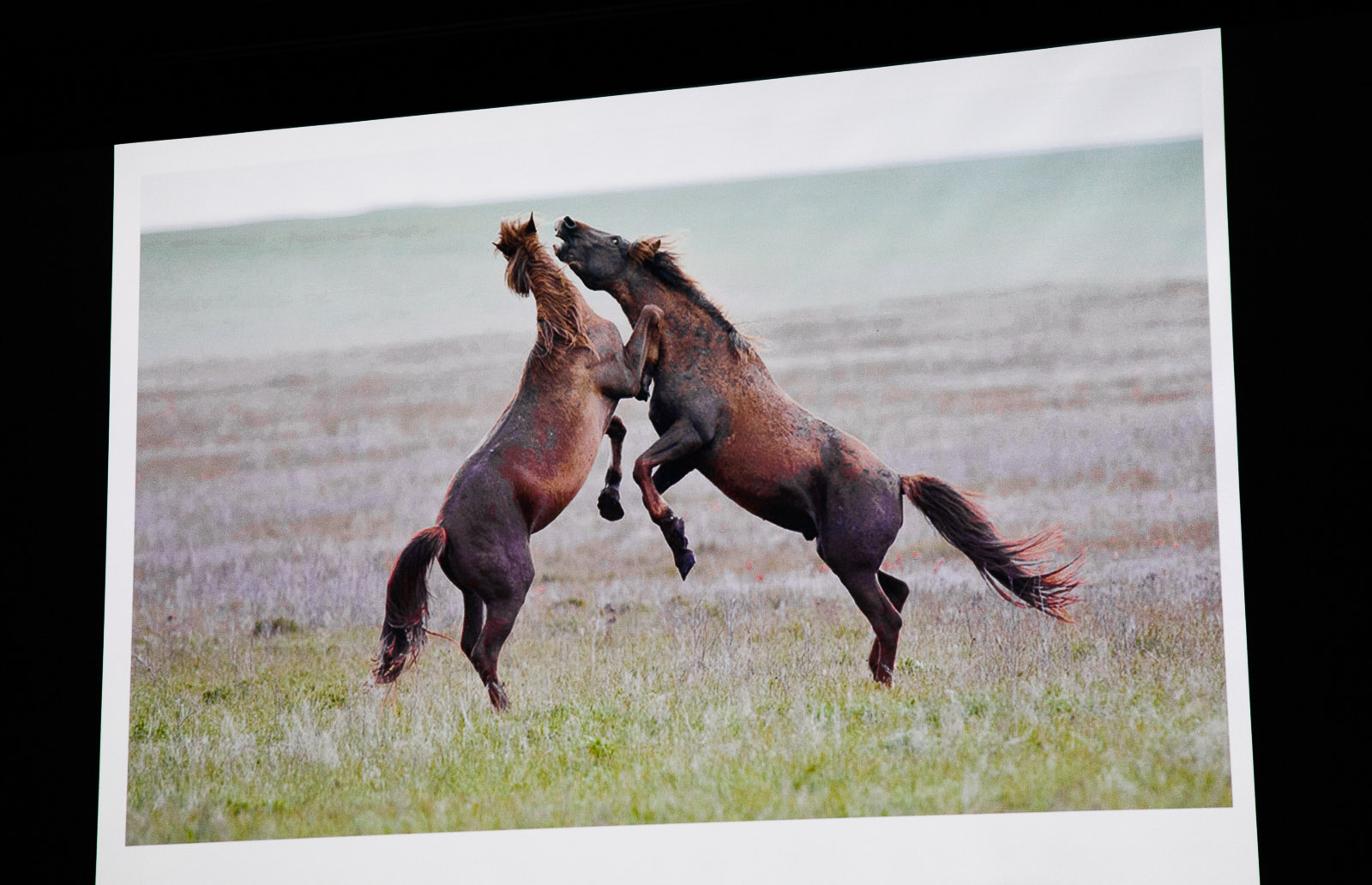

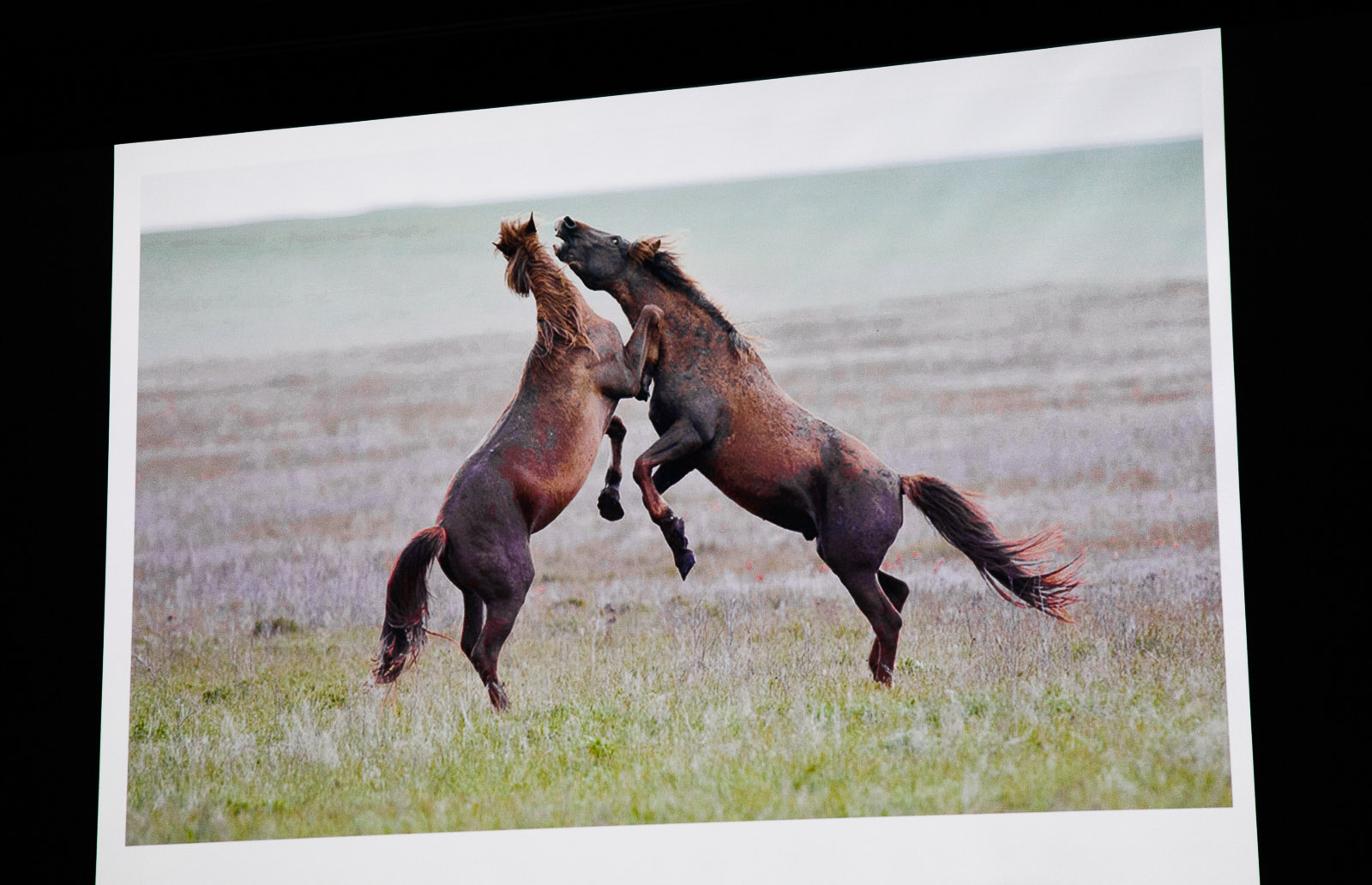

Южно-русские степи, дикое поле — сейчас они практически исчезли. На степях построили города, из разрезали лентами дорог. Один редкий кусок степи остался в Ростовской области. В этих местах однажды затопило колхозное поле, и на отрезаном острове остался табун лошадей. И за 50 лет табун полностью одичал. Сейчас он существует без помощи человека на своём собственном заповедном поле…

Тюльпаны раньше росли повсеместно. Когда-то можно было выехать из южного города на велосипеде за тюльпанами. Сейчас же в России они остались в Ростовском заповеднике. За пределами заповедника тюльпаны тоже есть, но только красные — люди рвут все остальные. А на территории заповедника спокойно существует многообразие видов тюльпанов.

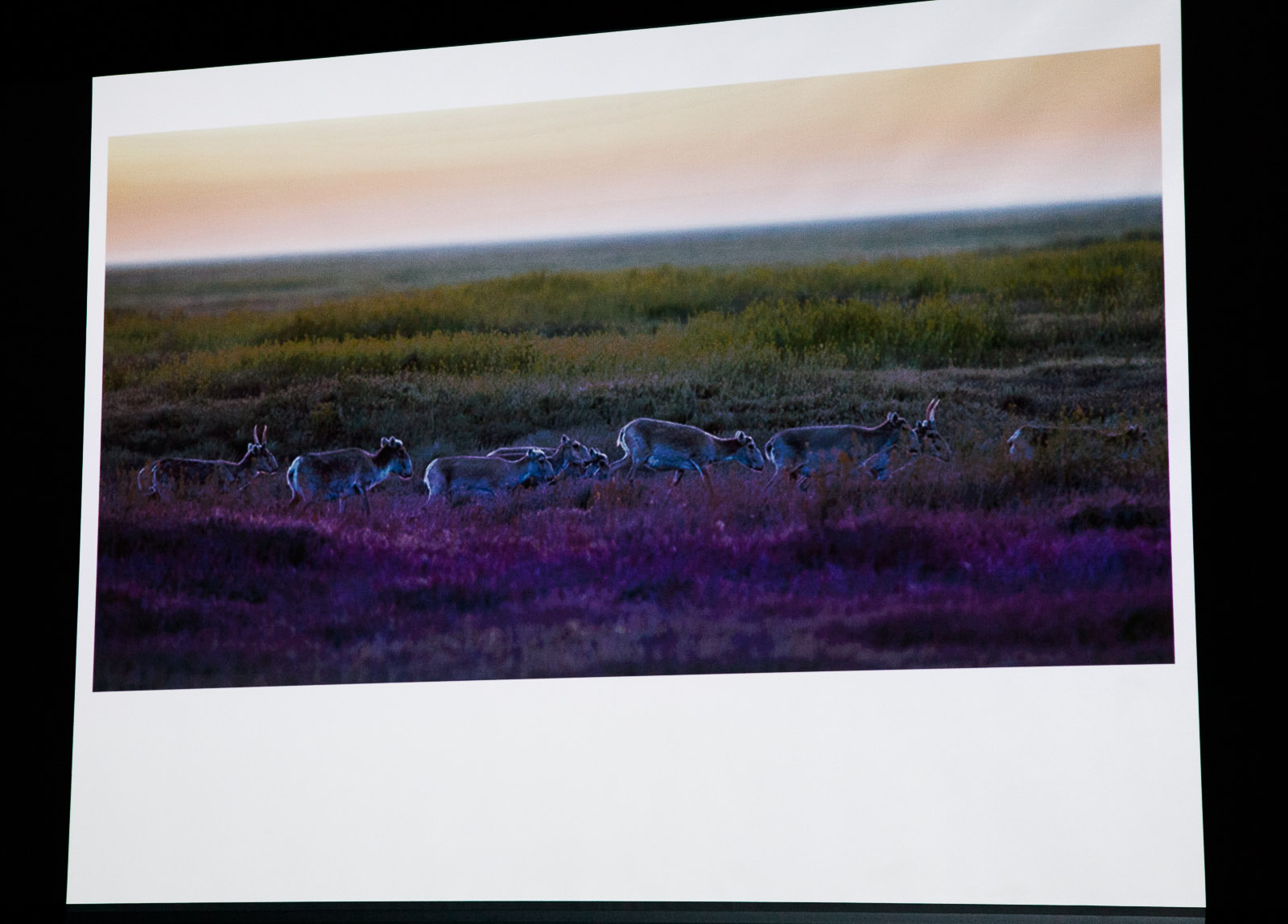

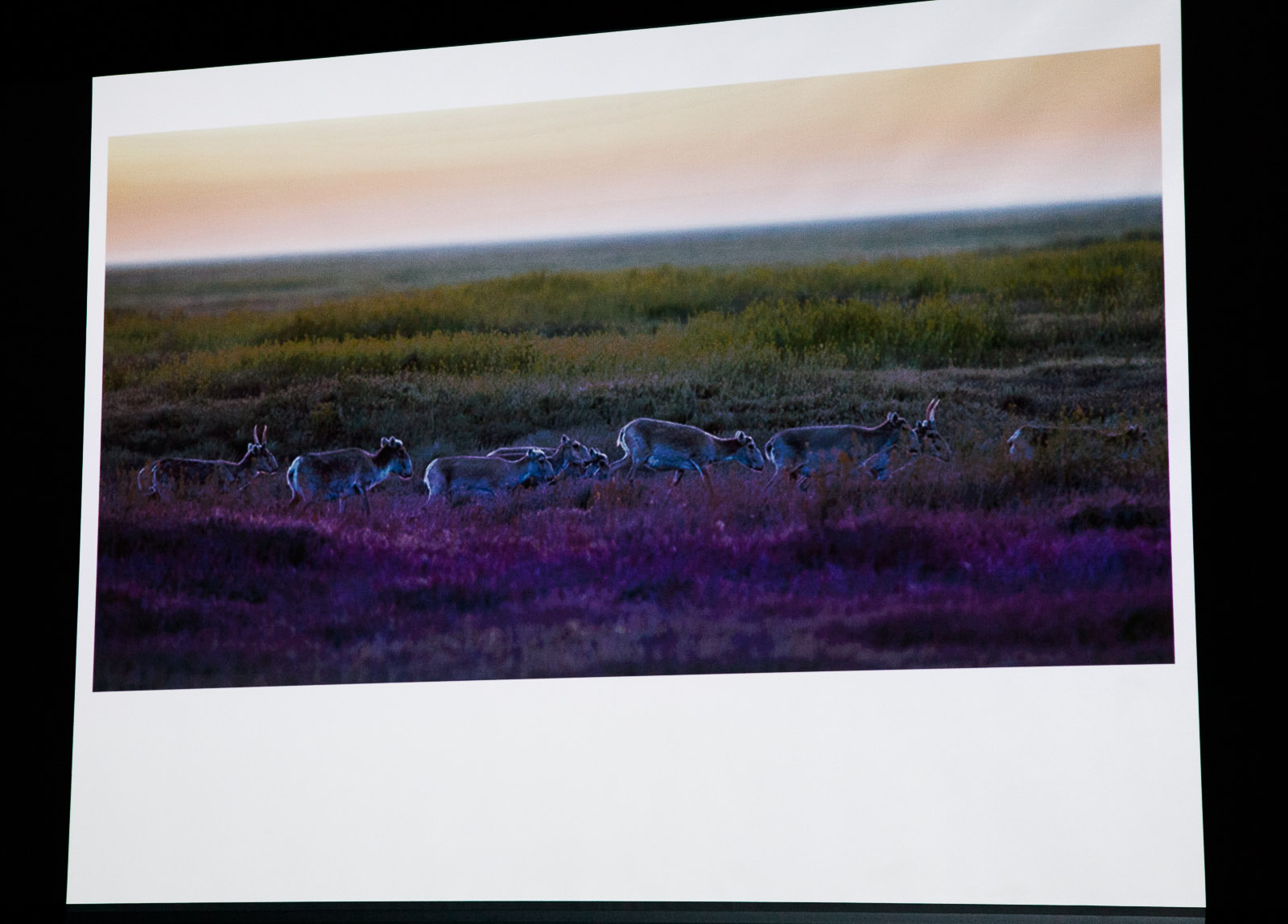

В СССР самым многочисленным копытным животным был сайгак. А после открытия границ сайгаки стали добывать в пользу Китая, где его рога считались целебным. Сейчас сайгака у нас осталось только 2-3 тысячи, и то только в заповеднике. Каждый раз, когда приезжаю в Калмыкию, становлюсь свидетелем страшной охоты на сайгака — местные жители добывают его, с жестокостью загоняя мотоциклами.

В Калмыкии как-то прорыли колодец, а вместе с водой пошёл наверх газ. Газ зажгли, и теперь этот мокрый костёр горит годами. Даже волки приходят к нему погреться.

В Российской империи было запрещено бортническое пчеловодство — из-за опасности пожара. При бортническом пчеловодстве мёд добывают в природных условиях, окуривая дикие улья дымом. В советские годы в Оренбургской области был создан пчелиный заповедник Шульганташ. Когда создали этот заповедник, в него набрали инспекторами добытчиков мёда, бортников. И на сегодняшний день наблюдается удивительное. Если обычный мёд в окрестных городах стоит 800 рублей за литр, то цена бортного доходит до 5-6 тысяч. И сейчас вокруг заповедника сотни местных жителей активно восстанавливают бортнический промысел: расчищают леса, строят борти. А ведь если бы не заповедник, то это ремесло, вероятно, было бы просто утеряно.

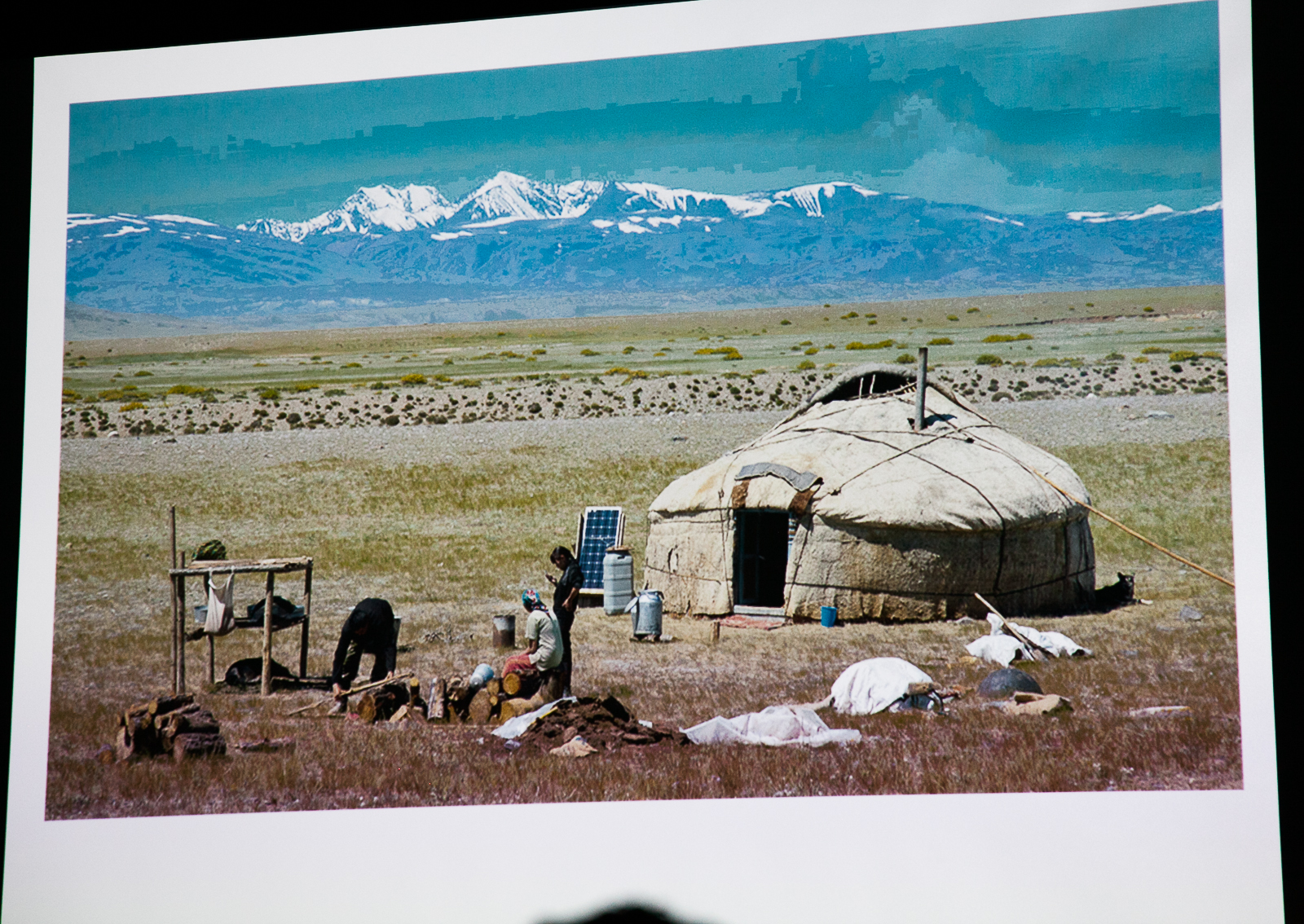

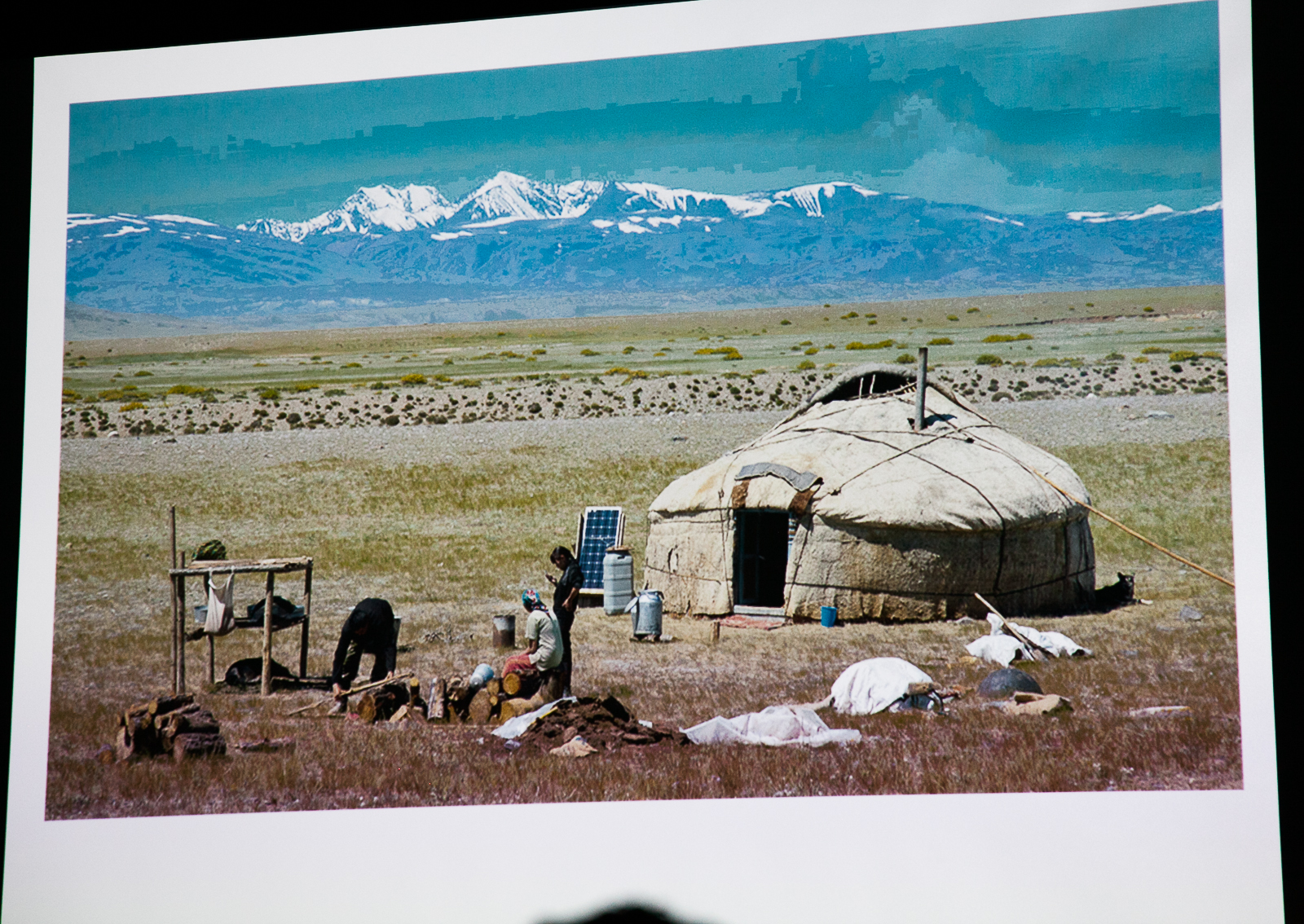

Чуйский тракт — это самая красивая дорогая России. Справа и слева от тракта — степь, в которой живут местные жители. Вот, к примеру, их дом. Слева видна небольшая солнечная панель, которая питает холодильник.

Вот фотография из Сибири. Температура воздуха примерно +8, а ребята, само собой, без сапогов — сибиряки! Ловят они каких-то совершенно крошечных рыбок, скорее всего не ради добычи, а из-за какого-то природного инстинкта.

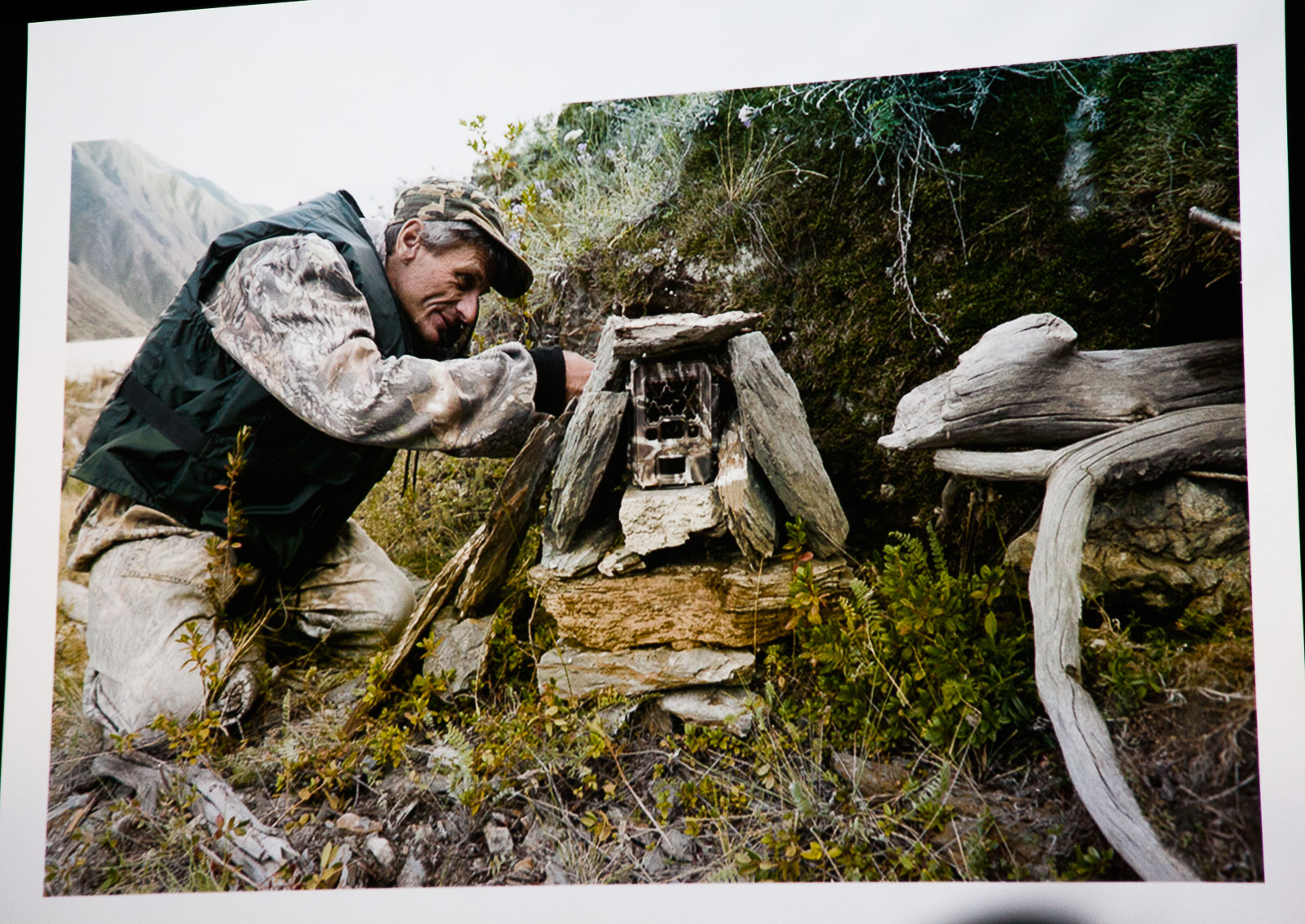

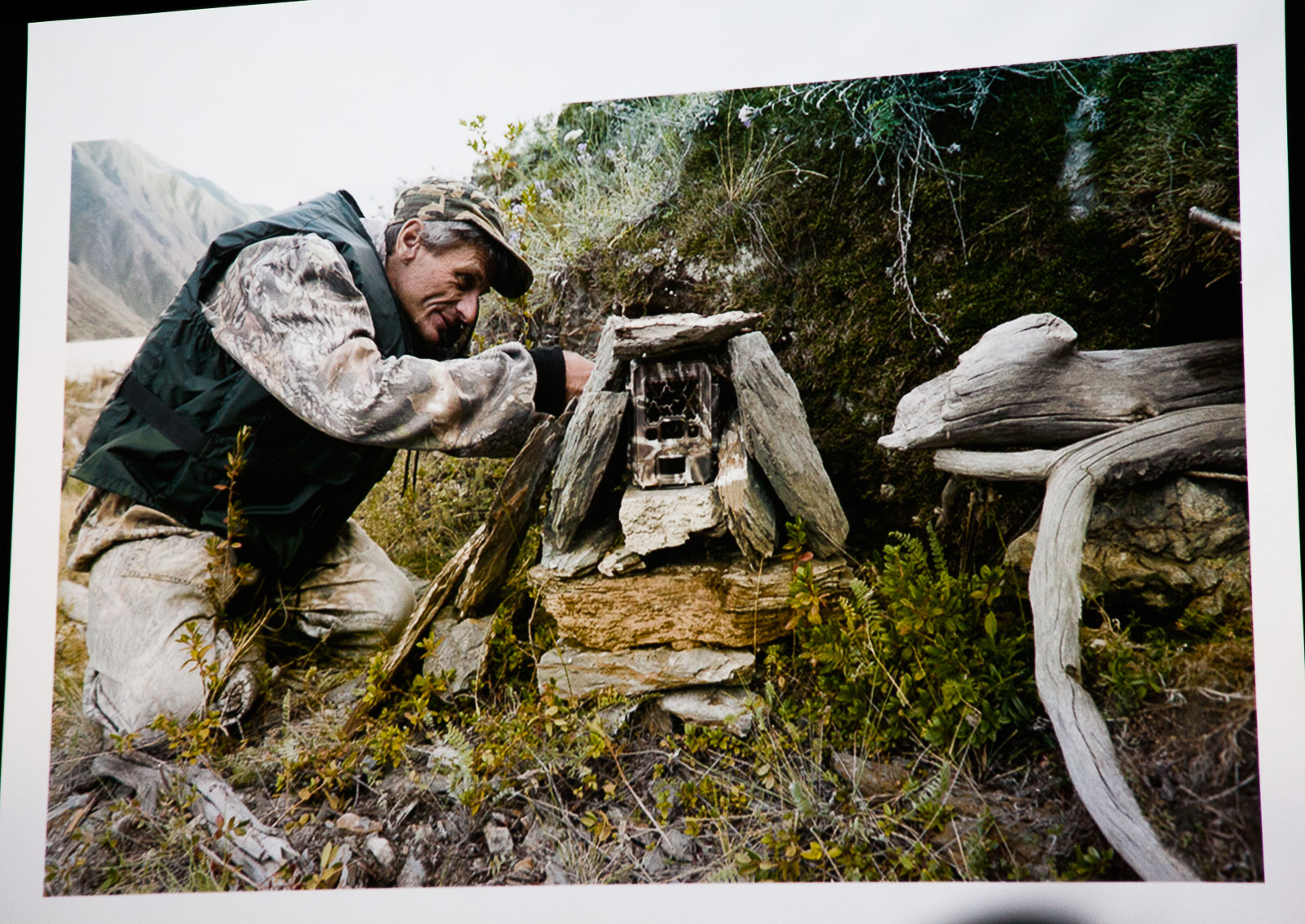

Когда была построена Саяно-Шушинская ГЭС, для компенсации её природного вреда был основан Саяно-Шушинский заповедник. Занятно, что первые сотрудники и учёные даже не подозревали, что в этих местах встречается барс или манул. Как же они удивились, когда звери стали попадать в объективы фотоловушек.

Сибиряки — очень сильные люди. Вот они тащат против реки тяжелую моторную лодку. Рядом бреду я, еле поспеваю за ними.

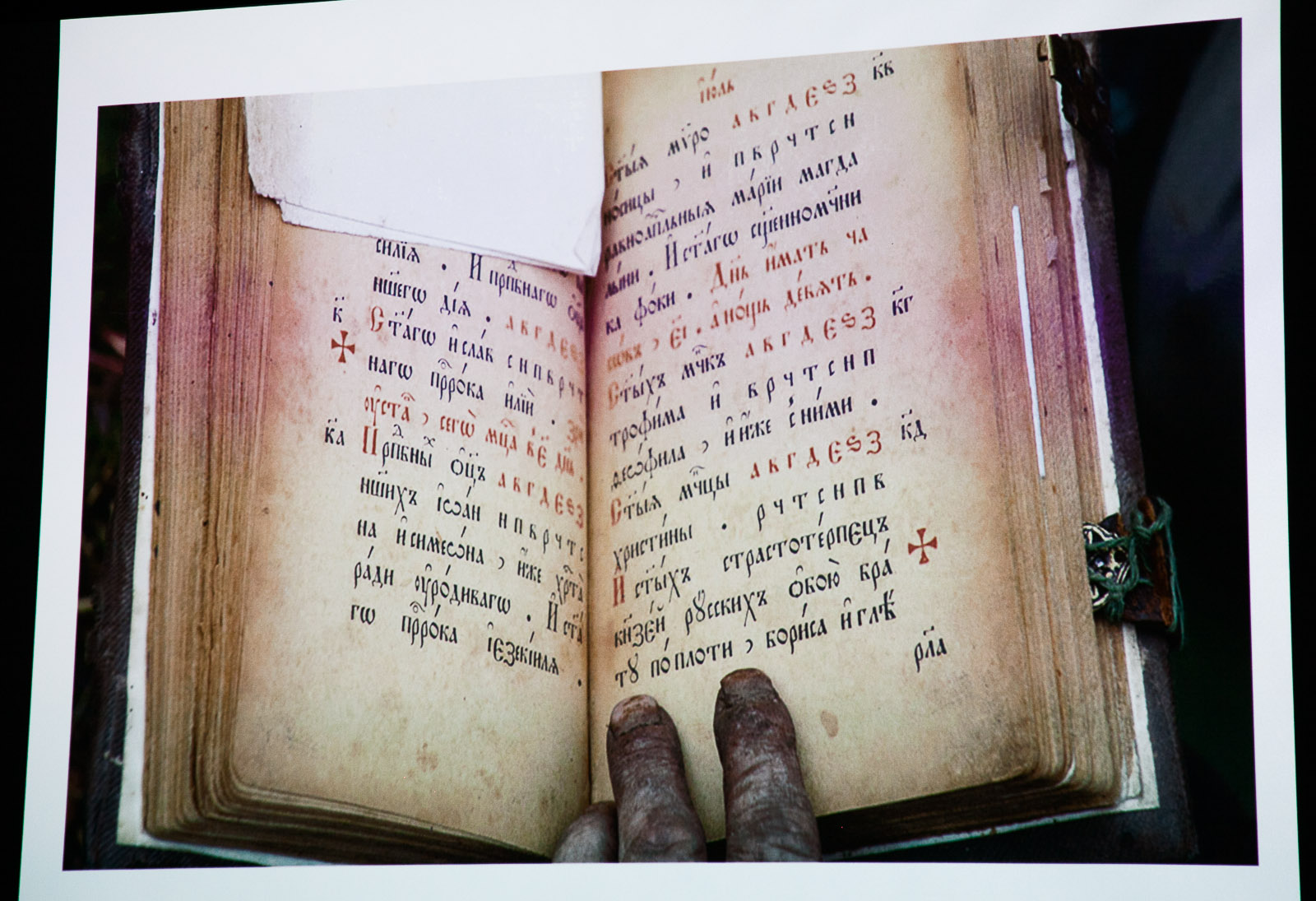

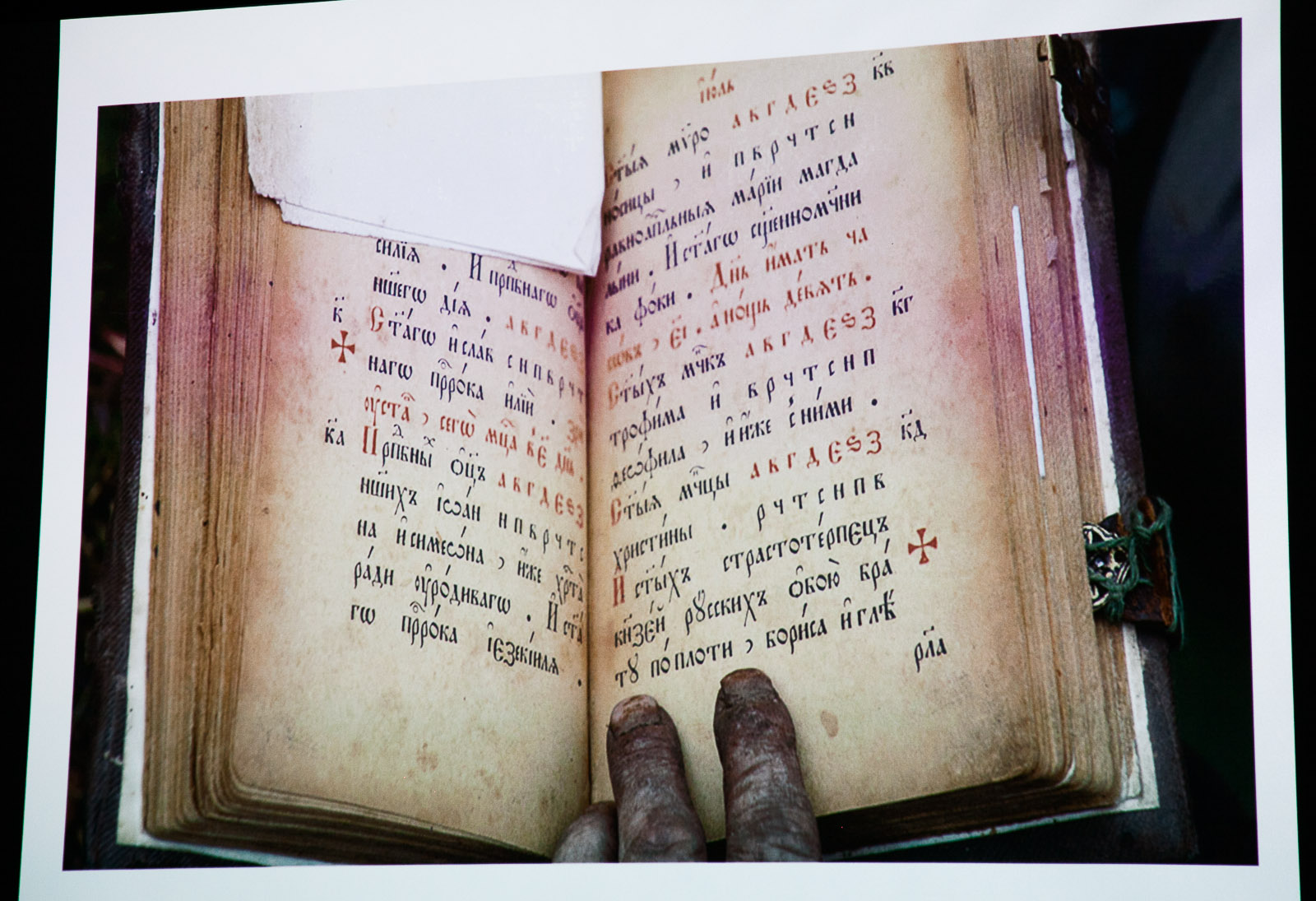

Удалось мне познакомиться с Агафьей Лыковой. Живёт она в алтайской заимке на высоте более 1000 метров. Там в теории вообще никакого сельского хозяйства вестись не должно, но у Лыковых получалось, и еще как! Суровая природа не позволяет ошибиться даже на неделю — если промахнуться со сроками посадки или уборки, то можно потерять урожай.

Подарить Агафье подарок — это целый ритуал. Не дай бог на подарке окажется штрих-код, сразу выкинет.

Агафья ведёт измерение времени сразу в трёх календарях: дореформенном, современном и от сотворения мира. Даты пересчитывает в уме мгновенно.

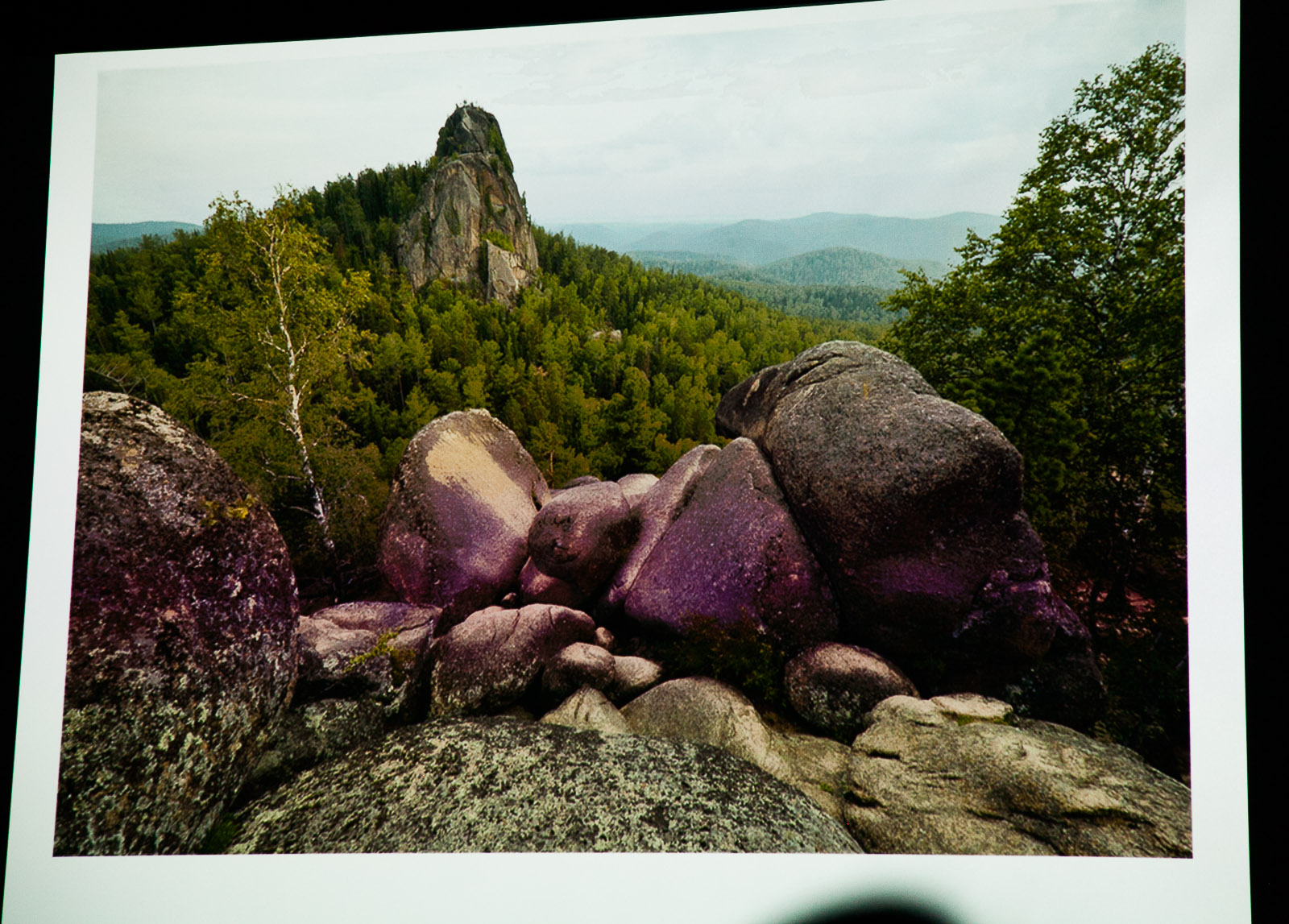

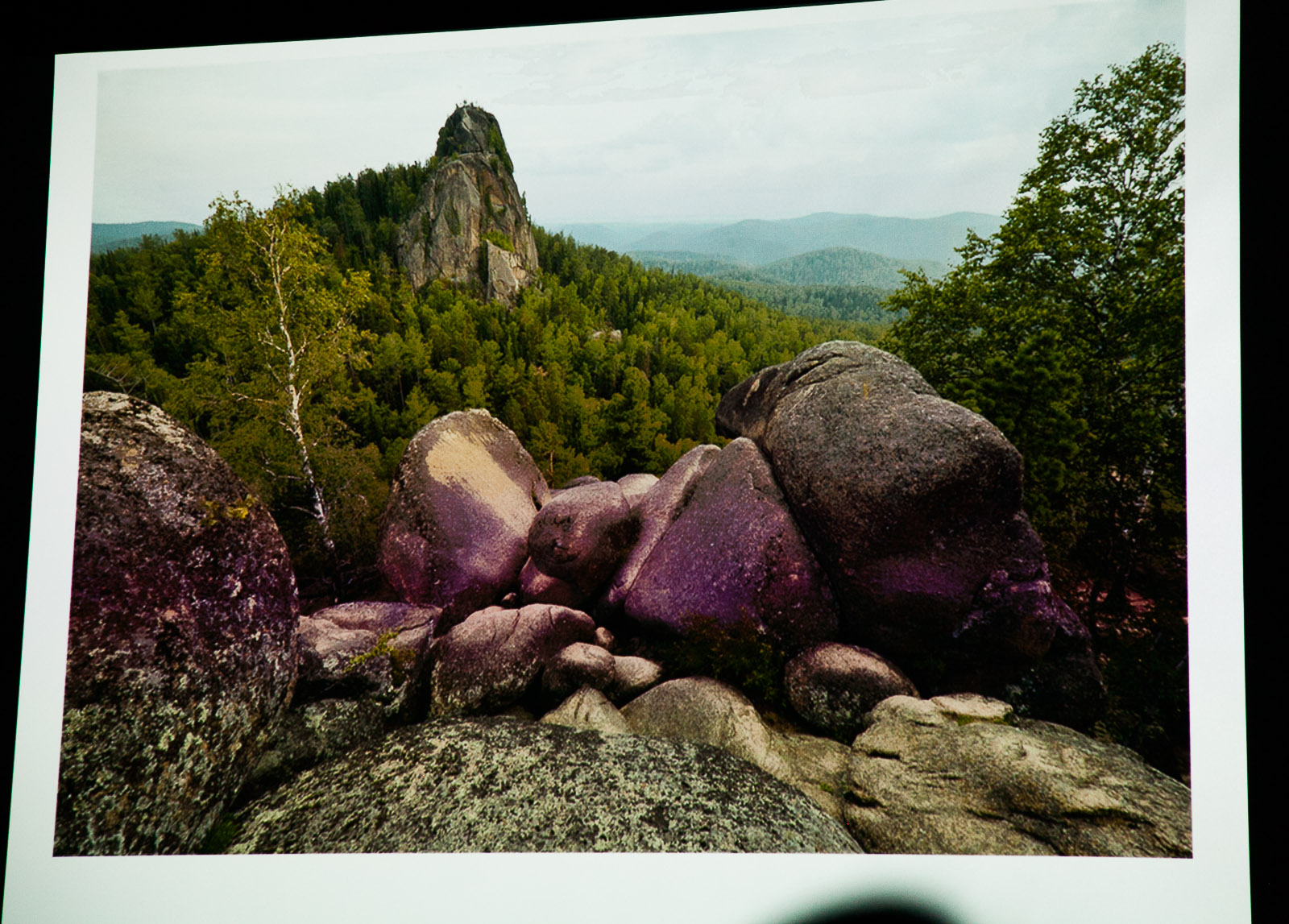

Красноярские столбы — редкий пример существования заповедника бок-о-бок с городом. Какое-то время местные жители вырабатывали свои правила общения с заповедником, часть его даже пришлось закрыть от посещения. В Красноярске есть даже есть целое движение, философия — столбизм.

Этого человека я впервые обогнал на Волге. Второй раз я его обогнал в Новосибирской области. В третий раз обогнал у Байкала. Дальше обгонять не захотел, остановился познакомиться.

Оказался велосипедист пятидесятилетним немцем. Он устал работать в офисе, просто сел на велосипед и поехал в кругосветку. Впереди привязана кружка, которая кормит его. Велосипедист подъезжает к стоянке дальнобойщиков, показывает кружку, и ему кидают туда копеечку. Немец уже настолько одичал, что уже палатку не ставит, просто ложится на обочине федеральной трассы и спит. Когда я опубликовал его фотографию в блоге, мои читатели стали присматривать за ним. К Владивостоку он уже от обильного гостеприимства приобрёл некий лоск.

Разумеется, не мог я не посетить первый заповедник, Баргузинский. Однако доплыть до него по Байкалу не получилось — начался шторм, и пришлось уплыть к совершенно противоположному берегу.

На фотографии — все ученики бурятской школы.

На пути в Приморье меня начали донимать морозы. Однажды рано утром стало мне холодно в спальном мешке. Думаю, сейчас кофе поставлю, согреюсь. Встал, а в чайнике — лёд. Дизельная моя машина тоже замёрзла. Так решил я быстренько поехать в Приморье. И когда там ночью температура не опускалась ниже +15, мне стало жарко спать.

Приморье, граница с Китаем. С нашей стороны — развалины, с китайской — вышка для наблюдения за птицами.

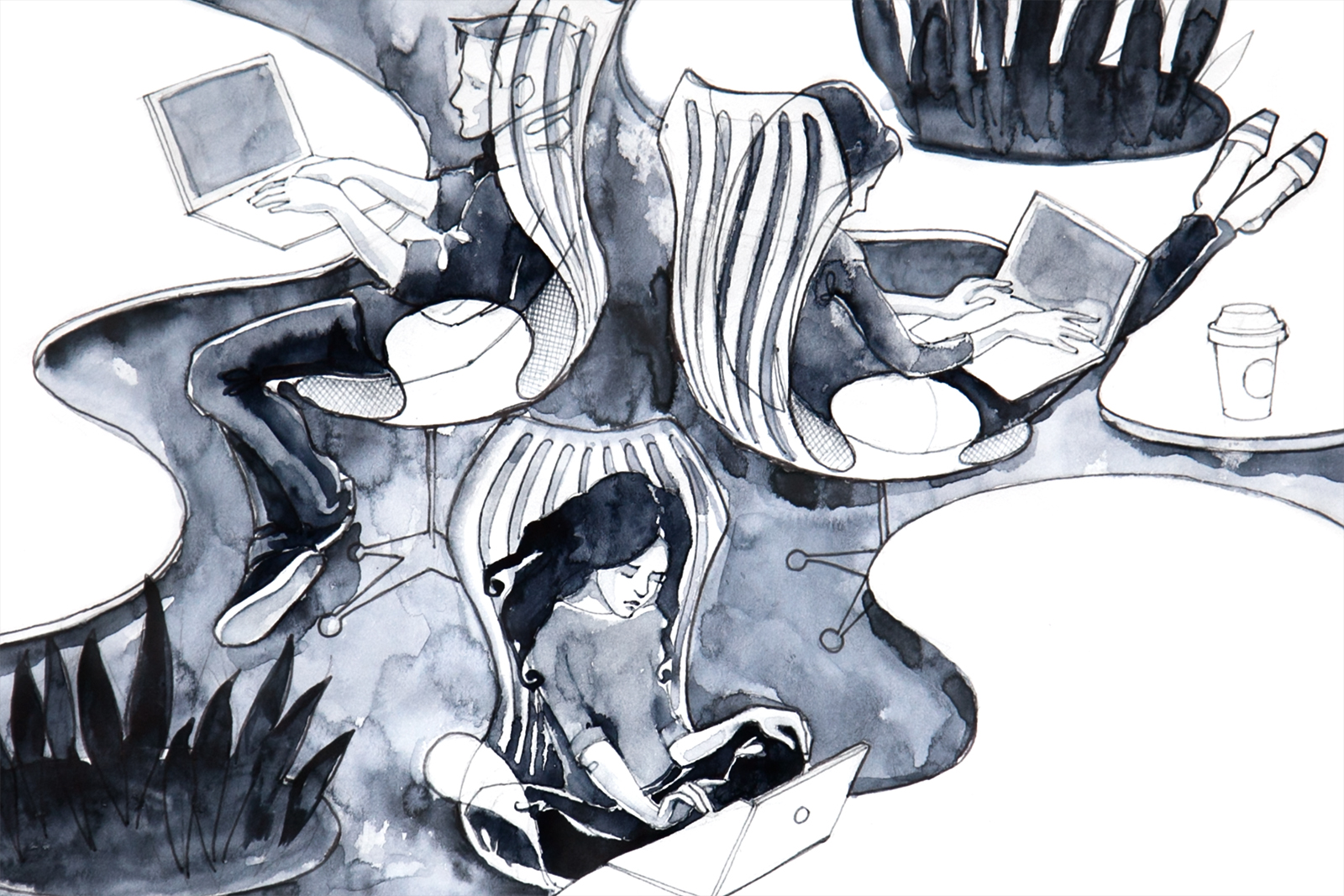

Я много времени провёл за съемкой медведей на Камчатском озере, но однажды поехал фотографировать на совершенно дикое Камбальное озеро. И если на Камчатском озере много медведей, то на озере Камбальном их столько, что даже мне было страшновато. И в этом году я планирую целый год провести там: заехать до того, как медведи выйдут из берлоги, и уехать тогда, когда они лягут. Там медведям хватает питания, у них появляется время на социальное отношение — их интересно фотографировать.

На Камбальном озере там чинил старую избушку канадского наблюдателя Рассела. В первый же день ремонта упал с крыши и сломал лопатку. Так и ремонтировал со сломанной лопаткой. Даже вертолёт нельзя было вызвать — следующий погожий день настал только через 22 дня. Бывало по несколько дней поднимал один лист на крышу, потому что ветер ужасающей силы. Порой навалит гору снега, а на следующий день его весь унесёт ветром.

Когда я первый раз приехал на Камчатку, то мой первый медведь описался и сбежал. Он никогда не видел человека. В то же время, прокормленный медведь представляет большую опасность. Медведь никогда не должен связывать человека и пищу. Если один раз медведь попробует человеческую пищу, то он практически обречен — он будет приходить и отнимать снова, пока его не застрелят.

К сожалению, в России Министерство природных ресурсов занимается прежде всего природными ресурсами. Инспектор с высшим образованием в заповеднике зарабатывает 8.000 рублей. Я видел, когда в заповедник купили дрон для наблюдения за лесными пожарами стоимостью многие сотни тысяч рублей. А управлять им доверили человеку с зарплатой в 12.000 рублей. Разумеется, он отказался. Несмотря на это, заповедное дело развивалось и продолжает развиваться. Каждый год в стране создаются всё новые и новые заповедники.

Проехав многие заповедники России, я практически не видел диких животных. Удивительно, какая агрессивная среда вокруг заповедников! Если в Сибири едет машина, то в ней обязательно лежит карабин. В России всего несколько мест, где можно видеть животных вблизи. Нужно делать так, чтобы мы в нашей стране могли общаться с заповедными животными.

⌘ ⌘ ⌘

Одним словом, очень интересная лекция получилась. Спасибо большое Игорю Петровичу. Настоятельно советую подписаться на его блог и читать свежие фотографические заметки из медвежьей камчатской глуши.