Зачем вести блог (несмотря ни на что)

У меня часто спрашивают про блог. Зачем я его веду? Почему не пишу о работе? Как начать, и не бросить?

Мне странно отвечать на такие вопросы, ведь я не профессиональный блогер вроде Ильи Варламова. Я не получаю от блога прямой выгоды: меня не везут чартером на презентации нового отеля на Мальдивы, а среди статей нет рекламных постов, баннеров и ссылок. Я ничего не понимаю в продвижении, никогда не был на тусовках, не знаком лично с Носиком.

У меня нет своего метода ведения блога, если не считать таким методом просвященный эгоистичный абсолютизм. Однако за шесть лет у меня накопился несистематизированный субъективный опыт, который я вывалю на вас в этом посте.

⌘ ⌘ ⌘

Пользу блога здорово сформулировал Всеволод Устинов.

- Ведение блога прокачивает понимание вещей. Пока объяснишь, сам поймёшь.

- Если что-то приходится объяснять в третий раз, напишите пост и дайте на него ссылку. Это сэкономит время в будущем.

- Некоторые посты будут полезны другим людям. Эти люди станут вам больше доверять. Внутри компании это происходит очень быстро, меняет отношение и атмосферу. Особенно важно для распределённых команд.

- Профессиональный блог круче любого резюме. Быть хорошим писателем значит больше, чем просто уметь писать. Умение ясно излагать свои мысли — это признак ясного ума. Отличные писатели умеют взаимодействовать с другими людьми. Они делают вещи более понятными. Они могут себя представить на месте кого-то другого. Они знают, чем можно пренебречь. А это те качества, которые вы хотите видеть в любом кандидате.

- Блог — это личный проект. Ведение блога тренирует самодисциплину и навык управления длинными проектами.

- Блог работает как мыслесборник: описал идею — освободил место в голове для следующей. Можно даже не публиковать. У меня 97 черновиков и большинство из них я вряд ли опубликую. Это нормально.

- Блог хорошо подходит для изучения новой области знаний. Ведите блог как дневник, систематизируйте информацию. Это послужит доказательством, что вы готовы к реальным задачам из этой области.

Всеволод так хорошо всё описал, что я могу не придумывать главы этого поста — просто возьму его мысли и прокомментирую со своей колокольни.

1. Блог прокачивает понимание вещей

Блог действительно структурирует мышление.

Если представить мысли как элементы пазла, то обычно человек перемешивает их в голове невидимыми руками, а потом горстью вываливает на стол. А блог заставляет сложить пазлы в картинку, сделать за читателя его мысленную работу. Как говорит Максим Ильяхов, «читатель любит, когда в тексте прибрано».

Постепенно такой стиль мышления выплёскивается из блога в жизнь, как вода из переполненной ванны. Он помогает хорошо писать письма и понимание задачи, помогает писать хороший текст или код, помогает создавать хороший дизайн. Блог — это выпрямитель, вроде электрического. Он исправляет пульсирующее мышление в прямое, понятное и приятное для восприятия другими людьми.

2. Блог экономит время. Чтобы не объяснять

по три раза — скинул ссылку. Некоторые посты

полезны другим людям. Они больше доверяют

Думаю, это больше относится к корпоративным источникам информации. Однако лично мне приятно, что статьи в блоге живут в нём годами. Иногда я получаю комментарии к древней статье о какой-нибудь ерунде — это значит, что старые публикации тоже читают, что они тоже интересны. Еще приятно скидывать друзьям старые посты о путешествиях. Не знаю правда, насколько они им полезны, но пока никто не жаловался.

Статьи на профессиональные темы безусловно поднимают авторитет в глазах коллег и потенциальных заказчиков. Иногда после разговора с потенциальным клиентом я заикаюсь про понимание задачи, а мне в ответ: «Да, я читал пост в блоге». Это здорово — значит, мы с человеком сработаемся с большей вероятностью. Посты о методах работы отсеивают тех, кто с ними не согласен.

3. Профессиональный блог круче любого резюме

Более того, блог — и есть лучшее на свете резюме. Ведь резюме — это просто бездушная бумажка, одна среди тысяч таких же. А блог формирует сообщество заинтересованных людей. Когда им потребуется дизайн, код или текст, они вероятнее обратятся к тому, кто на слуху, кого они знают.

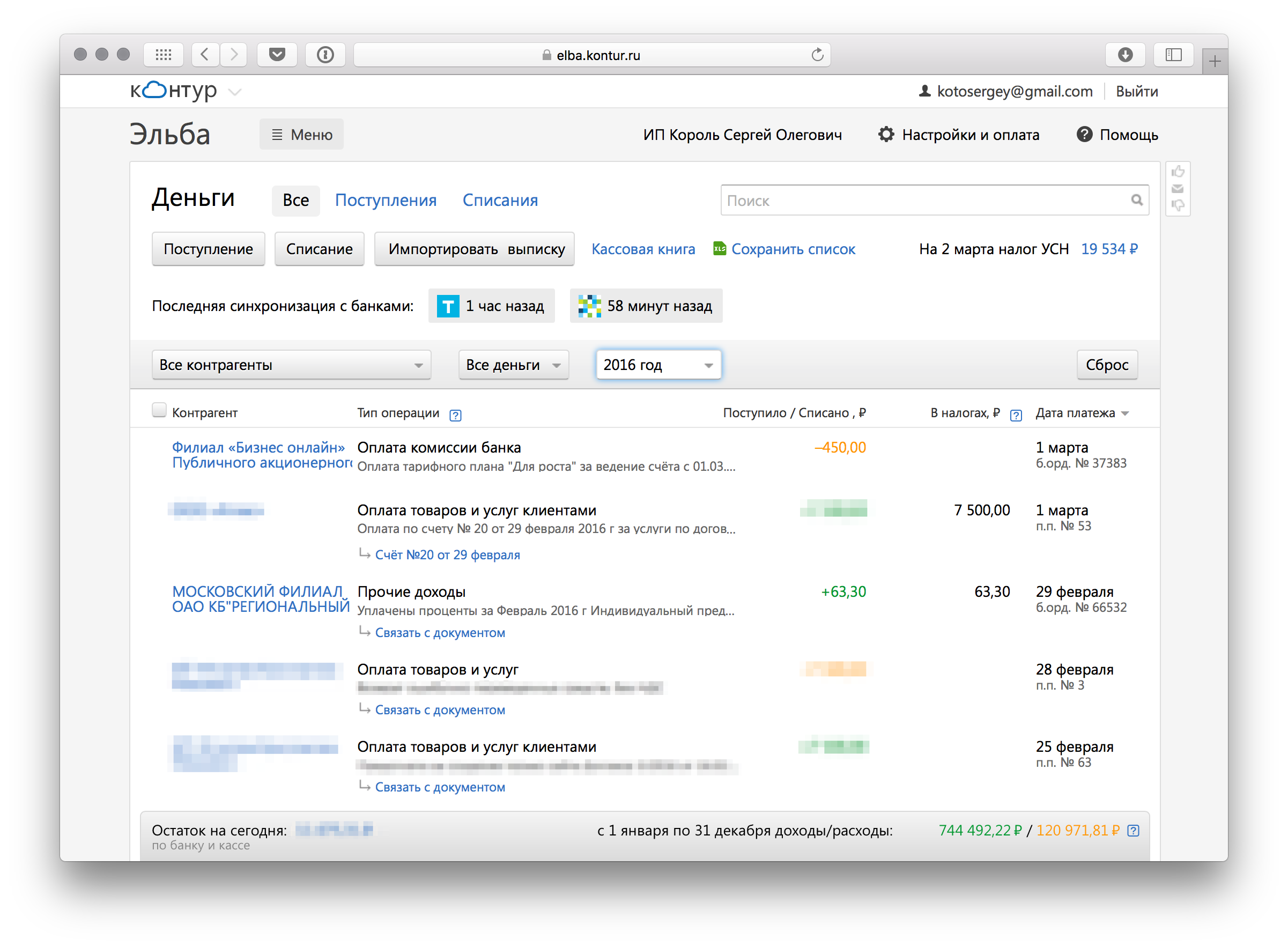

Так, я уже несколько лет не ищу работу, она находит меня сама. Ко мне обращаются читатели, а также приходят по рекомендации читателей. Это важная косвенная выгода.

Блог — это главный профессиональный маркетинг. Пишите регулярно и будьте полезными, и работа сама найдёт. Согласитесь, это приятнее чем копаться в рассылке вакансий или сидеть на адской бирже фрилансеров.

4. Блог — это личный проект

Полезно рассматривать блог как своё маленькое медиа, где ты автор, фотожурналист, иллюстратор и главный редактор.

Так хорошо ловить халтуру. Со своими постами сразу видно, где недожал, где плохо обтравил картинку, где написал паршивый текст. Если научиться всё время дожимать посты в блог на состояния «достаточно хорошо», то это привьётся и поможет в работе.

Еще о блоге можно многое сказать о человеке (как о чистоте ботинок, ага). Как он верстает, как пишет, какие картинки использует? Путает ли Керуака с «Керизаком», много ли ошибок в тексте? Старается ли эпатировать заголовками, использует ли мат? Однако здесь важно понимать: автор в блоге и живой человек — это не одно и то же. Я часто ощущаю это на себе. Так, читатели зовут меня попить чаю, а потом разочаровываются (или наоборот, очаровываются слишком сильно).

⌘ ⌘ ⌘

Представляю, что это звучит очаровательно до приторности. Заведи блог, регулярно пиши в него полезные статейки, и через пару лет тебя будут звать в бары и на конференции, да и поток клиентов не иссякнет.

Как и других авторов, перед каждым постом меня искушают демоны.

В таких случаях я даю посту отлежаться день, и потом смотрю на него свежим взглядом. Если мне не нравится, и я знаю, что поправить — правлю. Если не нравится, но не знаю что — публикую как есть.

Так простой пост в блог превращается в гигантскую статью из википедии, которую прочтёт только аспирант в роговых очках.

Считаю, что писать нужно обо всём, о чём хочется самому. Блог — это личный сетевой дневник. Если читателю не интересно, он зайдёт завтра.

Если не можете процитировать или дать ссылку на похожую мысль — пишите смело.

⌘ ⌘ ⌘

А вот еще всякие общие советы и принципы.

- Люблю, когда в блоге большие универсальные посты. Небольшие и личные заметки предпочитаю выносить в социальные сети.

- Заводите блог на собственном домене. В ЖЖ вас заморозят, «Медиум» может умереть, в фейсбуке не сверстаешь нормальный пост. Чем больше свободы и меньше чужого влияния, тем лучше.

- Блог — это инвестиция. Ты несколько лет вкладываешь свои силы и время, а потом блог работает на тебя. Как и любой проект на инвестициях, первые месяцы блог будет генерировать только убытки. Это важно понимать со старта.

- Блог увеличивает ваш вес. Человеку с большим весом легче устроиться в компанию мечты или подружиться с интересным человеком.

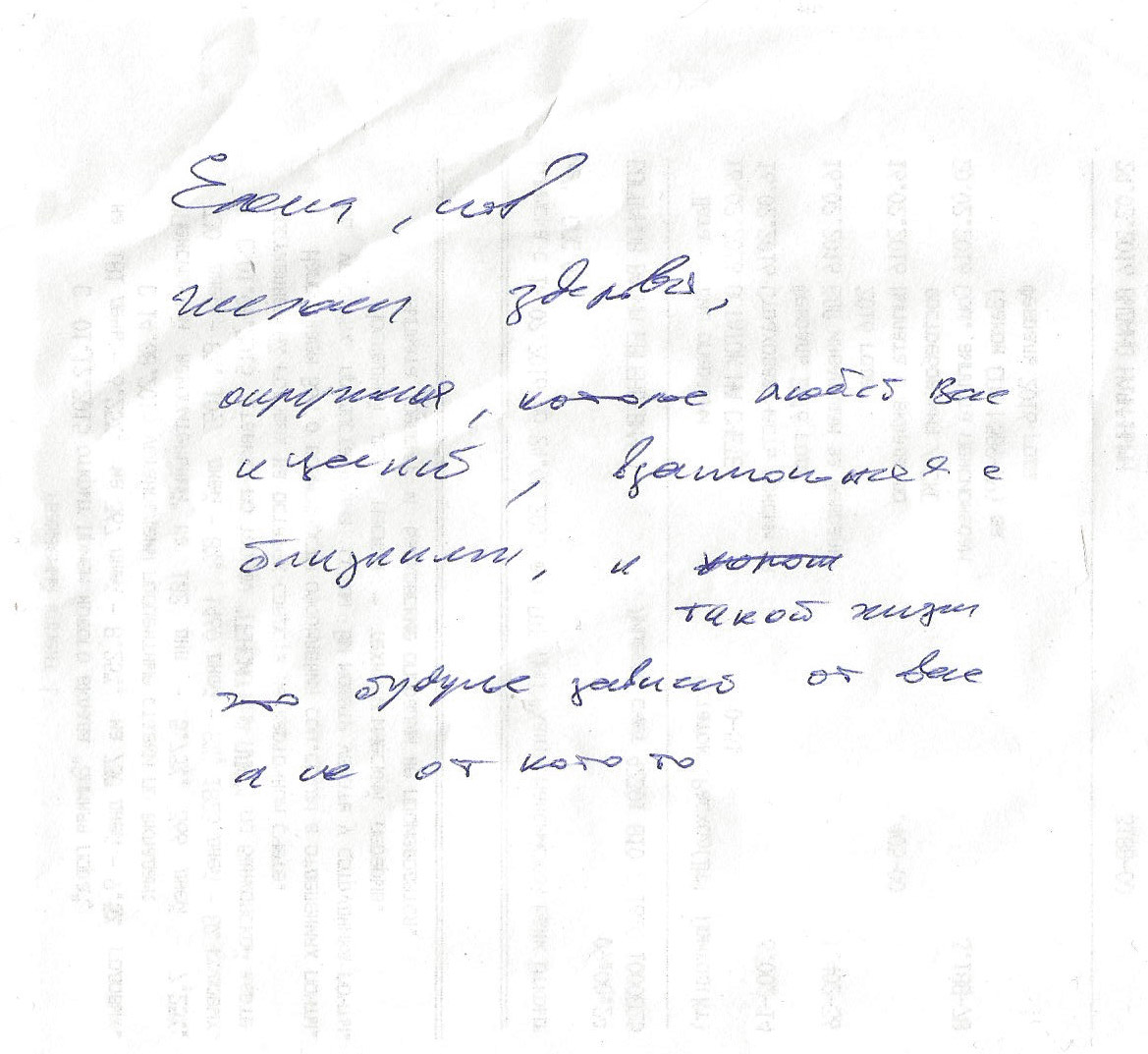

- Будьте Питером Пеном — делайте, что захотите. Вы никому ничего не должны.

- Старайтесь не исправлять старые записи. Все понимают, что вы уже не такой, как пять лет назад.

- Не знаете о чём написать — не пишите. Не можете выбрать, о чём написать — напишите о самом полезном. Если очень хочется написать, но не о чём — сделайте дайджест с ссылками.

- Не публикуйте рекламу, если можете этого не делать.

- Баньте мудаков.

- В мире так мало людей, которые регулярно пишут, что каждый на счету.