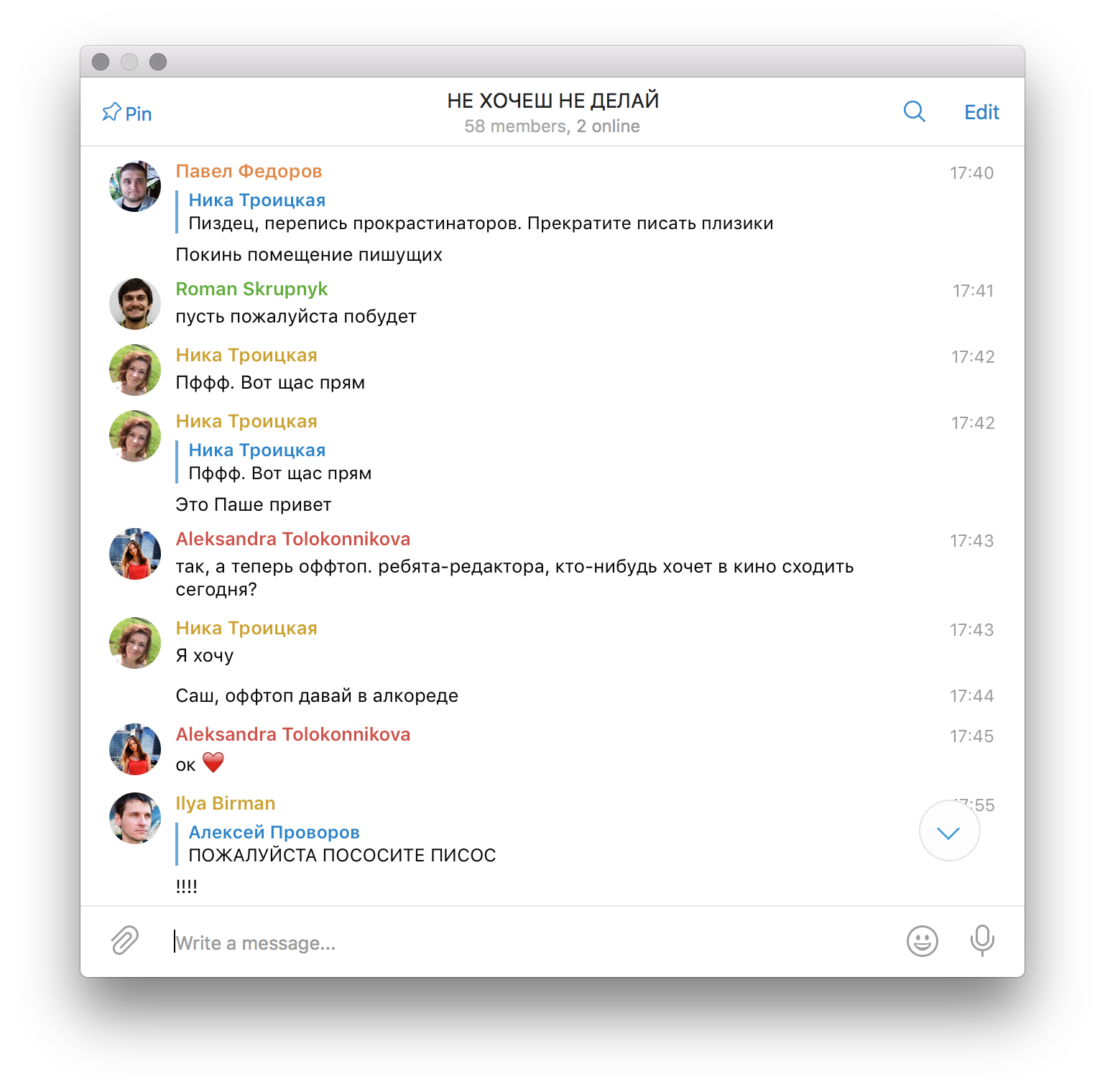

С этими вашими мессенджерами есть забавная штука. Когда собеседников несколько и дискуссия жаркая, общение перестаёт быть линейным. Все отвечают друг другу или всем, печатают длинные и короткие сообщения вперемешку.

Это выглядит хаосом. И первое время я нервничал — было непонятно, как люди вообще тут что-то понимают? Хотелось срочно навести порядок, хотелось сказать: «Ребята, пишите строго по очереди. Сначала один, потом второй».

Но такое хаотичное общение — это не баг, а фича. В жизни мы не можем кричать все сразу, потому что сразу перестанем слышать друг друга. Нам приходится говорить по одному. Это очень долго.

Одновременное общение в чате много быстрее. Я не знаю насколько быстрее, но думаю что в несколько раз. Так мы здорово экономим время.

Вспоминается рассказ Айзека Азимова «Мой сын — физик». В рассказе группа землян полетела в межзвездное путешествие. С ними общались как обычно: с Земли спрашивают, а путешественники отвечают. Но когда корабль улетел далеко, это стало неудобно: сигнал летит слишком долго. Могут пройти месяцы пока спросишь, пока получишь ответ и сообщишь что-то еще. Пока учёные судорожно придумывали новый способ связи, им помогла мама одного из них:

— Мама! — в голосе Кремоны послышалось отчаяние.

— Ну-ну, хорошо. Но если ты собираешься что-то сказать, а потом двенадцать часов ждать ответа, это очень глупо. И совсем не нужно.

Генерал нетерпеливо фыркнул.

— Доктор Кремона, может быть, обратимся за консультацией к…

— Одну минуту, генерал. Что ты хотела сказать, мама?

— Пока вы ждете ответа, все равно ведите передачу дальше, — очень серьезно посоветовала миссис Кремона. — И им тоже велите так делать. Говорите не переставая, и они пускай говорят не переставая. И пускай у вас кто-нибудь все время слушает, и у них тоже. Если кто-то скажет что-нибудь такое, на что нужен ответ, можно его вставить, но скорей всего вы, и не спрашивая, услышите все, что надо.

Мужчины ошеломленно смотрели на нее.

— Ну, конечно! — прошептал Кремона. — Непрерывный разговор. Сдвинутый по фазе на двенадцать часов, только и всего… Сейчас же и начнем!

Он решительно вышел из комнаты, чуть ли не силком таща за собой генерала, но тотчас вернулся.

— Мама, — сказал он, — ты извини, это, наверно, отнимет несколько часов. Я пришлю кого-нибудь из девушек, они с тобой побеседуют. Или приляг, вздремни, если хочешь.

— Обо мне не беспокойся, Джерард, — сказала миссис Кремона.

— Но как ты до этого додумалась, мама? Почему ты это предложила?

— Так ведь это известно всем женщинам, Джерард. Когда две женщины разговаривают — все равно, по видеофону, по страторадио или просто с глазу на глаз, — они прекрасно понимают: чтобы передать любую новость, надо просто говорить не переставая. В этом весь секрет.

Это рассказ 1969 года, ребята! Будущее наступило.