Как снять квартиру в Берлине

Мы с А. живем в Берлине полтора года, и несколько дней назад подписали свой первый долгосрочный контракт на аренду жилья. Пройдя через ад поиска и съема, я хочу сказать всем москвичам, петербуржцам и жителям других российских городов: «Хватит ныть о том, как вам трудно найти квартиру. Замолчите, глупцы! Что вы вообще понимаете о трудностях».

Аренда в Москве и Петербурге

До Берлина мы три года прожили в Москве и год — в Петербурге. В Москве мы сменили три квартиры, в Петербурге жили в одной. Если просуммировать свой опыт аренды в России, то он выглядел так:

Пишешь объявление в соцсети, мол, не сдает ли кто (не сдает). После идешь на «Циан», где вывалены десятки объявлений. Сортируешь их, выбираешь несколько самых приличных, после звонишь риэлтору и договариваешься о просмотре. Приходишь на просмотр, охаешь, соглашаешься (ну а что делать). Платишь месяц аренды или половину месяца риэлтору, платишь хозяину месяц аренды, получаешь ключи. Говорят, кто-то еще подписывает договор, но среди моих знакомых таких людей нет.

Пока живешь в Москве или Петербурге, все это кажется дьявольской схемой. Надо просматривать циан, ходить на просмотры, улыбаться арендатору, сокрушаться по квартирам, которые ускользнули в последний момент. Господи, как утомительно! Как долго!

Сейчас я расскажу о том, как ищут и снимают квартиру в Берлине. Для затравки вам несколько фактов:

- Чтобы снять квартиру и переехать, нужно сразу выложить до полумиллиона рублей.

- Шансы снять каждую конкретную квартиру — 1 к 20 или 1 к 30. Повлиять на это нельзя.

- Снять квартиру сразу — невозможно.

- Некоторые люди ищут жилье месяцами.

- Если у вас собака, вы не говорите по-немецки или задерживали оплату на прошлой квартире, то шансы снять 1 к 100.

Почему в Берлине трудно снять квартиру

Берлин — это небольшой город, в нем живет 3,5 млн человек. Здесь почти нет спальных районов с многоэтажками, все живут в домах до 5 этажей. Нового жилья строится мало. При этом в город плотным потоком переселяются люди из других немецких городов и приезжают иностранцы. Они вызывают дисбаланс на рынке аренды жилья. В Берлине уже давно спрос значительно превышает предложение.

Еще в Берлине сложилась система аренды жилья, основанная на ответственности и долгосрочности. Берлинцы снимают жилье годами и десятилетиями. Расторгнуть договор и выселить жильца очень сложно, для этого владельцу квартиры буквально придется судиться с жильцом и доказывать, что ему срочно потребовалась собственная квартира, и другого жилья у него нет. Выселить жильца трудно даже если он нарушает правила: курит травку, шумит, задерживает плату. Поэтому арендодатели очень ответственно относятся к выбору жильца в свою квартиру. Им важно чтобы человек снимал долго и не доставлял проблем.

В результате в Берлине небольшое количество владельцев жилья выбирают арендатора из десятков желающих. Каждый, кто хочет снять квартиру, должен обойти своих конкурентов и понравиться владельцу.

Как в Берлине ищут квартиру

На рынке аренды есть главный способ поиска и несколько менее очевидных.

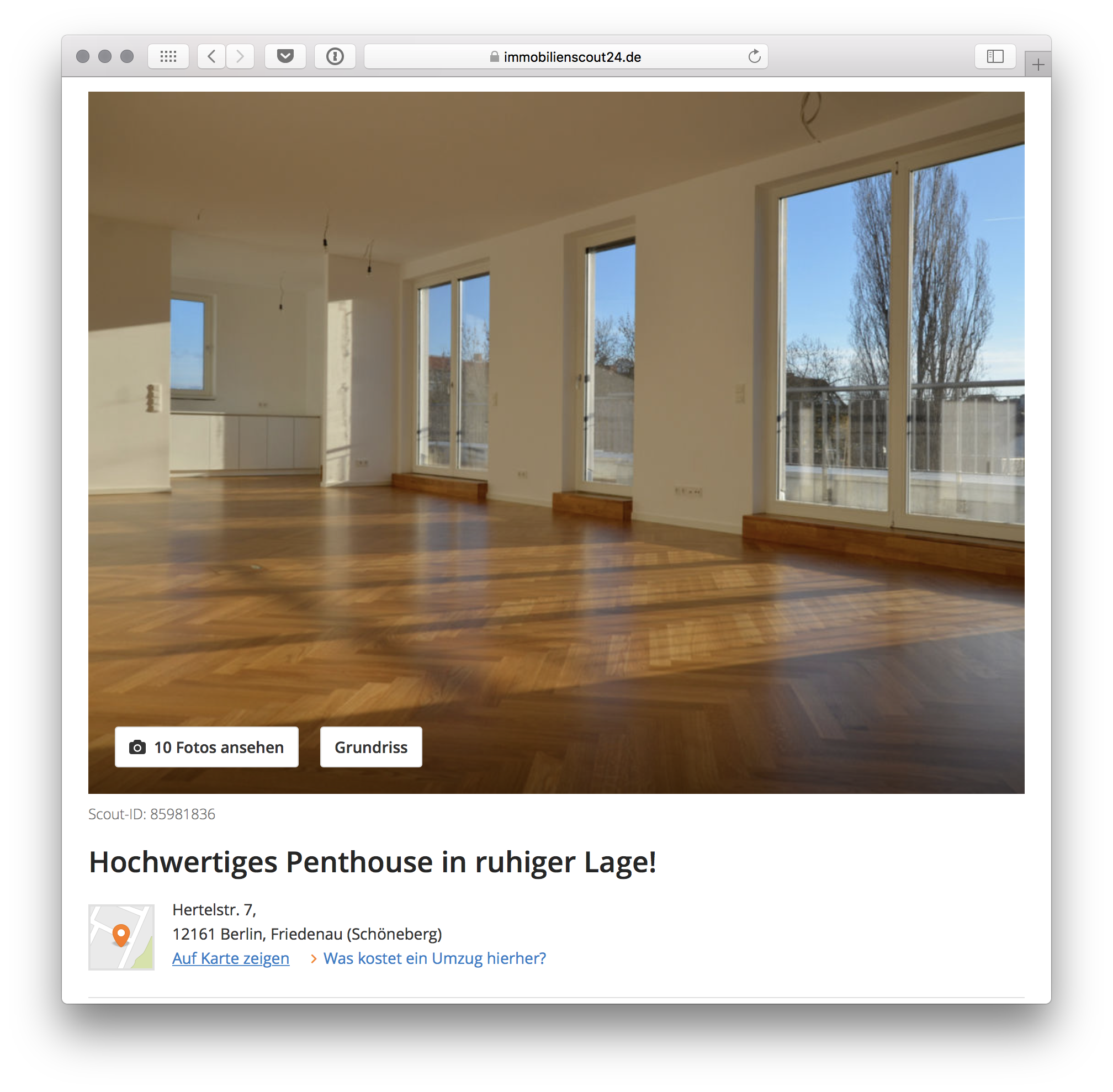

Иммобилиенскаут. Это немецкий аналог «Циана» — большая база квартир в аренду и на продажу. Принцип поиска примерно тот же: сортируете предложения по нужным параметрам, после выбираете интересные. В отличие от «Авито» на «Скауте» про каждую квартиру пишут максимально подробно, указывают площадь всех комнат, технические особенности и даже класс энергосбережения — чем он выше, тем меньше платить за отопление. У предложений всегда есть кучи фотографий каждого угла (включая подъезд и почтовый ящик). На «Скауте» работают профессиональные риэлторы, каждая квартира тут проверена. Обманы исключены. Большинство берлинцев ищут квартиру на «Скауте».

Гезухтвонунг. Квартир тут поменьше, они попроще и подешевле. Многие квартиры на «Гезухте» сдаются в субаренду: когда человек снимает квартиру по обычному долгосрочному договору, и вдруг уезжает на несколько месяцев, он пересдает её на «Гезухте». Часто квартиры тут с мебелью и вещами. Условия аренды попроще, залог поменьше, аренду платят наличными. «Гезухт» — это отличный способ снять временное жилье в Берлине.

Крегйлист. Немецкий филиал главного американского сайта по продаже всего на свете. Квартир тут совсем немного, но часто их сдают собственники и иностранцы, поэтому много описаний по-английски. Удивительно, но большинство берлинцев про «Креглист» не знают и удивляются, что можно снимать квартиру где-то кроме «Скаута» или «Гезухта».

Вцелом количество предложений снижается от «Скаута» к «Крейглисту», при этом увеличивается простота аренды.

В среднем квартиры в Берлине стоят 500 евро за комнату (1000 — двухкомнатная, 1500 — трехкомнатная). Коммуналка — плюс еще 200-300 евро сверху. Залог — три стоимости аренды. Риэлтору платит владелец, а не жилец.

Кроме этих сайтов, есть еще совсем неочевидные способы аренды:

- Найти приличную квартиру на «Эйр-би-н-би», и предложить хозяину сдать ее надолго со скидкой.

- Воспользоваться хипстерскими сайтами по поиску квартир: «Вундерфлатс», «Хоуп аппартментс» и другими. Квартиры тут сильно переоценены, но сдаются с мебелью и без проблем.

- Поспрашивать квартиру в русскоязычных сообществах Берлина. Русских тут живут десятки тысяч, есть шанс снять квартиру по знакомству.

Берлинские квартиры

После Москвы и Петербурга квартиры тут кажутся невероятно классными.

- Все квартиры — светлые и чистые. Вещи вроде окна в ванной или большого балкона сперва кажутся роскошествами, но после замечаешь что тут все так живут.

- Обычно квартиры с высокими потолками, кладовками и гардеробными, часто с двумя ванными.

- Нигде и никогда нет мебели, квартиры полностью пустые. Изредка предыдущие жильцы оставляют встроенный шкаф или пару кресел. Иногда квартиры даже без кухни, люди уезжают и увозят кухню с собой.

Иногда бывают странности, особенно у жилья в домах старой постройки (тут говорят «альтбау»). Например, в некоторых квартирах нельзя установить стиральную машину в квартире, и её ставят в таких закуточках между этажами, одну на две квартиры. Иногда дома бывают шумными. В одной квартире владелец заявил, что нежелательно ходить в туалет после 9 вечера, потому что старая труба разносит все звуки по дому словно саксофон.

Собрал немного фотографий со «Скаута», чтобы показать как это выглядит. На фото — не элитные квартиры, а обычное жилье.

Как смотрят квартиру

Один из самых удивительных моментов в поиске жилья — это его просмотр.

Как я уже писал, в Москве желающий снять квартиру договаривается о просмотре с риэлтором или владельцем. Они встречаются у подъезда, смотрят жилье и обычно бьют по руками прямо тут.

В Берлине просмотр проводится «окнами» в 1-2 часа пару раз в неделю. Написал риэлтору в понедельник, она зовет на просмотр в пятницу.

Когда приходишь к назначенному времени к дому, то замечаешь открытые двери в подъезд и группы людей с бумажками в руках. Квартиру находишь по гулу из открытой двери. Внутри будет риэлтор, а также множество других людей, которые пришли посмотреть эту квартиру. Все это похоже на вечеринку в пустой квартире, только все без алкоголя и грустные. Такие просмотры мы про себя так и прозвали вечеринками. Чем лучше и дешевле квартира, тем больше вечеринка.

Однажды мы пришли смотреть отличную двухъярусную квартиру на пятом этаже, но не смогли подняться выше второго — дальше стояла плотная очередь из желающих посмотреть её.

Когда ты очень хочешь снять квартиру, вечеринка расстраивает — сразу видишь, сколько у тебя конкурентов. Однако берлинцы относятся к такому спокойно. Большинство людей в очереди ищут квартиру неторопливо, у них уже есть жилье и они просто присматривают что-то получше. Многие знакомятся, шутят. Мне бы их выдержку.

Если предыдущие жильцы еще не выехали, риэлтор будет порыкивать на потенциальных арендаторов, чтобы ходили парой и не разбредались — везде же чужие вещи.

На вечеринке риэлтор раздает всем анкетки, которые нужно заполнить и прислать ему вместе с документами.

Анкета и документы

Анкетка — простая, почти что в свободной форме: имя, паспортные данные, место работы, доход, есть ли долги, дети, и домашние животные.

К анкете нужно обязательно приложить документы.

- Копии паспортов, для иностранцев — виды на жительство.

- Документы, подтверждающие доход. А. предоставила специальную банковскую справку, в которой указана её зарплата, мне пришлось заказывать отдельную справку от налогового консультанта за 300 евро, которую написали по данным моего российского ИП.

- Кредитный рейтинг, который тут называют «Шуфа» — в нем отражено отсутствие долгов, неуплаченных налогов и сборов (вплоть до штрафов за безбилетный проезд).

- Справка от предыдущего арендодателя об отсутствии долгов за аренду (по-немецки она лаконично называется Mietschuldenfreiheitsbescheinigung).

Вообще кажется, что чем больше документов и справок, тем лучше. Когда мы снимали предыдущую квартиру, но к пакету документов приложили даже фотографию кошки Пандоры.

Еще важно, что стоимость аренды квартиры была меньше 1/3 суммарного дохода жильцов. Если оба в сумме получают 5 тыс евро в месяц, то не получится снимать квартиру за 2 тыс — владелец откажет.

Обычно документы отправляют по электронной почте, реже просят выслать бумажным письмом.

Документы сперва сортирует риэлтор, отказывая части желающих по формальным признакам. После он засылает прошедшие отбор анкеты хозяину квартиры, который выбирает желаемого жильца.

Идеальный берлинский арендатор — это врач или адвокат средних лет: он приличный, с деньгами, и будет снимать жилье до смерти. Есть шутка про вечеринку на просмотре, надо зайти и громко сказать: «Так, я адвокат, а моя жена — стоматолог». Мол, после этого все сразу уйдут, потому что поймут, теперь — никаких шансов.

Договор

Если все прошло успешно и хозяин сказал «Да», с ним подписывают договор.

Договор заключается между жильцом и человеком или компанией, которые обслуживают дом. Часто они же и выбирают жильца, без владельца (он делегирует им все обязанности, а сам только получает деньги).

В нашем договоре — 30 страниц мелким шрифтом. Он детально прописывает все мелочи: от порядка оплаты до правил содержания домашних животных. На нескольких страницах подробно с формулами расписывается, как рассчитывают коммунальные платежи. Отдельный раздел обязует жильца сметать снег с балкона.

Из интересных особенностей — про оплату. Платить за квартиру нужно строго 1 числа каждого месяца. Если не заплатишь вовремя, то управляющая компания напомнит об этом и возьмет за напоминание 5 евро. А если вдруг случилось так, что не можешь заплатить, то компания позволит некоторое время жить в кредит под 4% годовых.

Аренда в договоре рассчитывается по квадратным метрам. Мы будем платить 17 евро за 1 м² в месяц. Арендодатель не может повышать аренду просто так. Для этого должен измениться индекс покупательской активности, Verbraucherpreisindex (или VPI). Если индекс упал, то аренда становится дешевле, если вырос — то дороже. Первый год аренду менять нельзя.

Неприятная особенность — залог. Как я уже писал, он составляет 3 месячных аренды. Выплатить его нужно сразу, реже можно разбить. Плюс стоимость первой аренды. Поэтому если вы нашли квартиру за 1,5 тыс евро в месяц, то заплатить сразу нужно 6 тысяч, это больше полумиллиона рублей. Плюс в пустую квартиру нужно купить необходимые вещи: мебель, стиральную машину, посуду, в худшем случае — кухню и бытовую технику. Поэтому аренда квартиры в Берлине легко может добежать до миллиона рублей и даже больше.

⌘ ⌘ ⌘

Аренда жилья в Берлине выглядит как-то так. Конечно, я не самый опытный арендатор и многого не проходил. Например, у меня нет собаки, для которой нужно получать страховку и согласие всех жильцов в подъезде. Но и без этого аренда кажется одной из самых дорогих и сложных, что я когда-либо вляпывался.

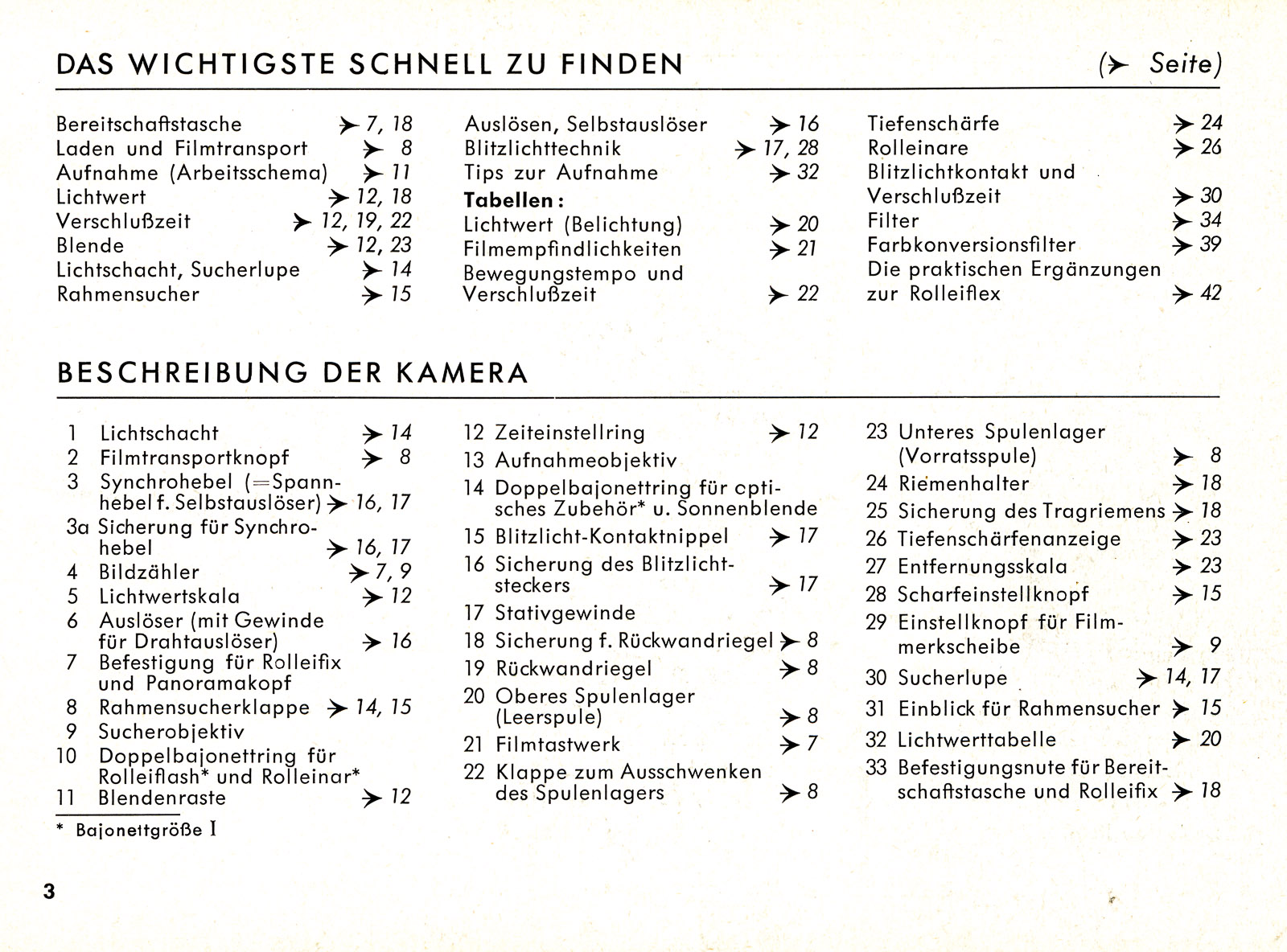

У последнего фотоаппарата довольно трогательное описание:

У последнего фотоаппарата довольно трогательное описание:

Все вещи в «Лоте» — черного и белого цветов, минималистичного дизайна. По стилю немного похоже на «Мюдзи», такой бренд без бренда: никаких принтов и лейблов, может быть только незаметные. Вещи создают специально для «Лота». Я не скажу, что они особо качественные или необычные, на мой взгляд это просто хорошая базовая одежда.

Все вещи в «Лоте» — черного и белого цветов, минималистичного дизайна. По стилю немного похоже на «Мюдзи», такой бренд без бренда: никаких принтов и лейблов, может быть только незаметные. Вещи создают специально для «Лота». Я не скажу, что они особо качественные или необычные, на мой взгляд это просто хорошая базовая одежда.

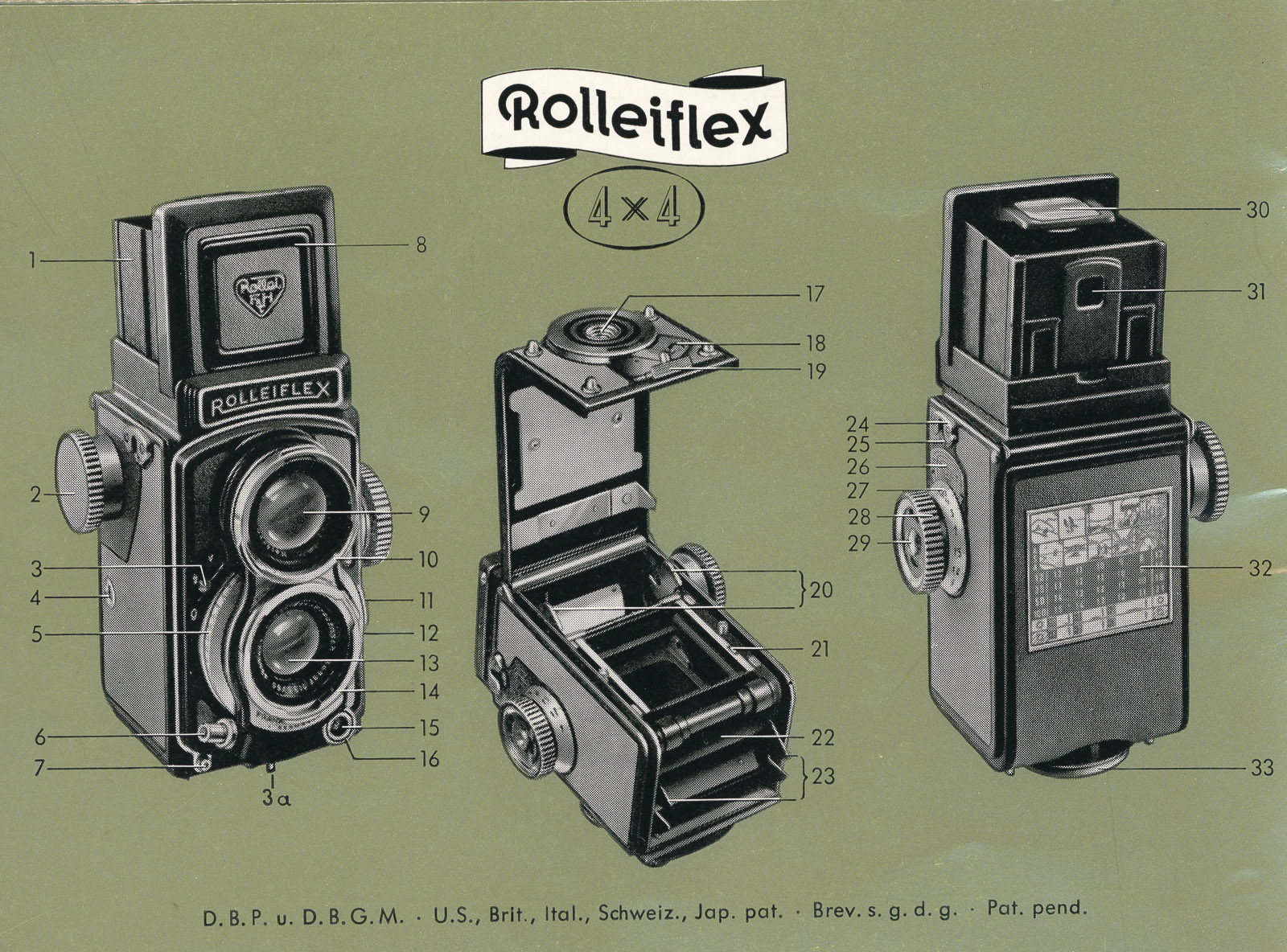

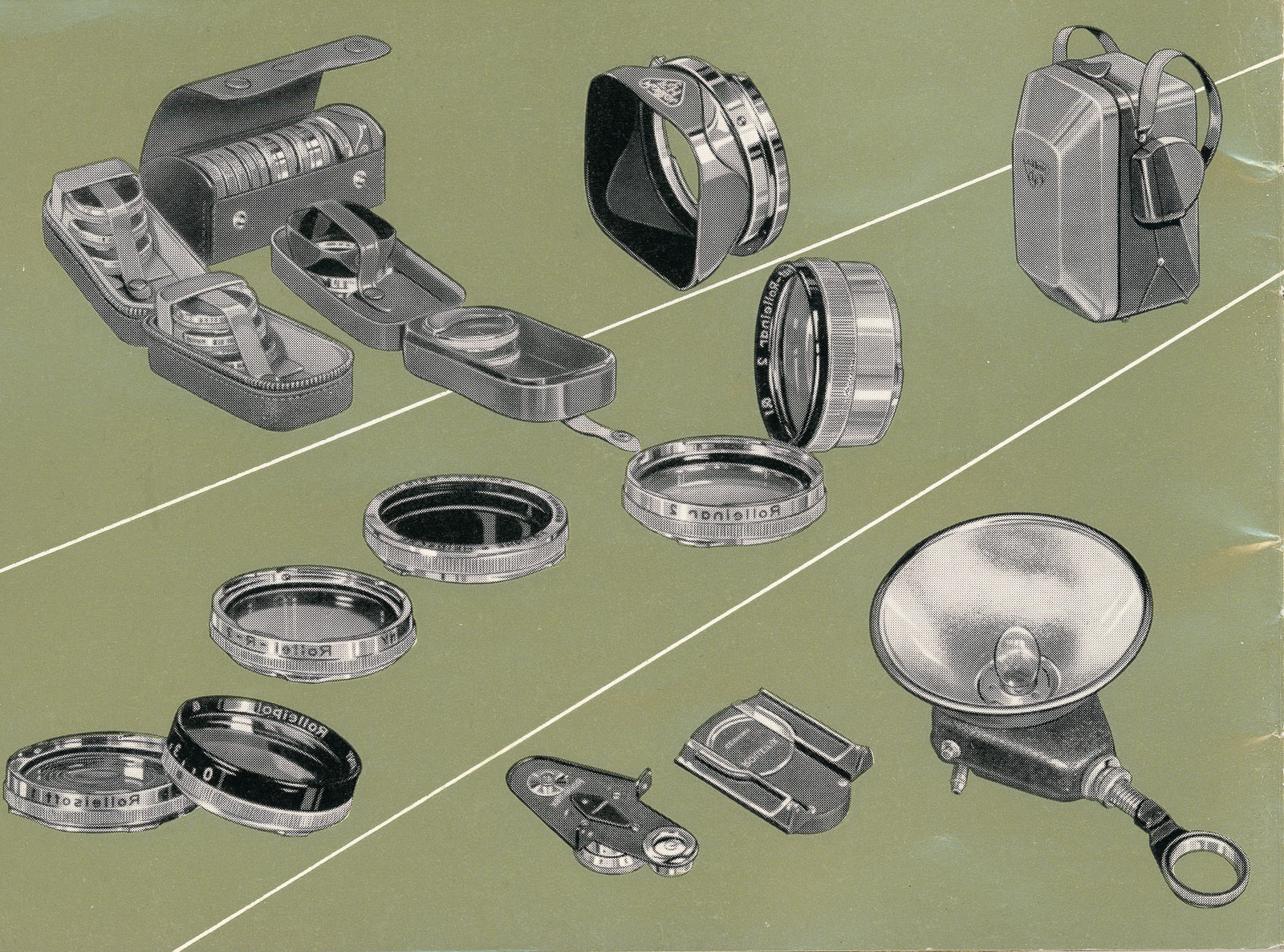

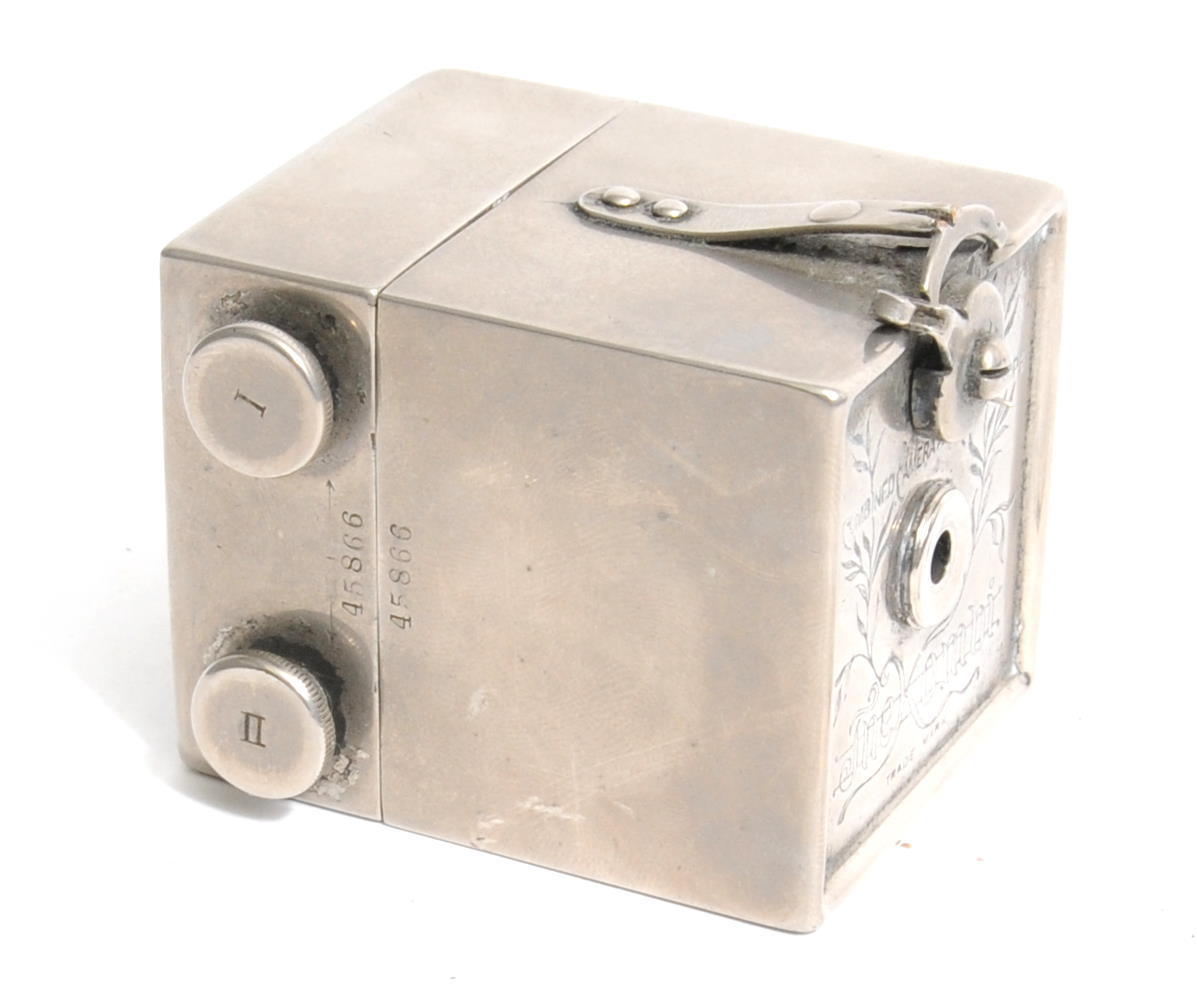

Фотокамеры переходят в аллюминиевый период. Вообще мне трудно нащупать границу между ними. Где-то на самой черте разделения камеры становятся легче, в них появляется больше декоративных пластиковых деталей.

Фотокамеры переходят в аллюминиевый период. Вообще мне трудно нащупать границу между ними. Где-то на самой черте разделения камеры становятся легче, в них появляется больше декоративных пластиковых деталей.