Кемпинг в Финляндии

Я умею косить, могу сложить кусочек печи, умею пить парное молоко из бидона, ловлю рыбу на спиннинг и донку, говорю фразы вроде «На супротив сдобляйтесь, не задоля!», но не смогу поставить палатку, и умру туристическим дураком. Избавляться от этого решили путешествием в Финляндию вместе с А., Н., и У. Н. и У. — знатоки кемпингов и любители природы, питерские интеллигенты и дизайнеры, наши славные друзья.

Я предвкушал эту поездку. Представлял, как стою и смотрю на величественные сосны, задираю голову так далеко, что теряю устойчивость и падаю на шишки. Представлял, что буду голый по пояс рубить дрова и класть сруб палатки, а мои спутники будут смотреть на меня с восторгом и завистью, сжавшись и согревая друг друга. За неделю до поездки Н. предупреждал, что нам потребуются все шерстяные носки и шапочка для сна. Эта шапочка стала для нас с А. маленьким мемом, мы и до сих пор её вспоминаем.

От Питера до Финляндии примерно два часа по трассе «Скандинавия», где я впервые в жизни увидел двойной обгон по встречной полосе (Н. уверяет, что бывает еще тройной, когда третий лишний обгоняет по обочине противоположной стороны дороги). Пара пограничных постов, и еще два часа направо и наверх, в край озёр, лесов и ароматных костров.

Палатку оказалось ставить проще, чем мы думали. Даже удивительно, как из тряпочек, палочек и колышков появляется настоящий дом, с крыльцом на молниях, полочками-кармашками внутри. Однокомнатная лесная спальня на надувных матрацах. Принимая работу, Н. ходил вокруг нашей палатки и цокал языком: что-то где-то прилипало, и это грозило затоплением в случае дождя. Мы с А. застегнули два спальника в один двухспальник, сон был приятный и короткий, но без сновидений. На вторую ночь пошёл дождь и Н. оказался прав. Меня будили капли, они прорвались через двойную непромокаемую защиту и падали на ладонь.

Финны обстоятельны и спокойны, прямо как в дурацких анекдотах. Кажется, что их спокойствие выточено из базальта, который встречается здесь повсеместно. Если японцы изо всех сил стараются быть спокойными и не терять лица, то финны просто не могут проявить эмоции. Они гладкие и ровные словно шлифованный сосновый брус. И такие же эмоционально гибкие.

Больше всего в кемпинге мы боимся других русских. Кажется, что они начнут буянить, водить хороводы, лезть на рожон, роняя бутылки и матную речь. Но происходит удивительное: соотечественники ведут себя тихо, и отличаются от финнов только языком и пугливостью. Еще они по привычке занимают на кухне один стол из двух, раскладывая на нём коллекцию колбас, батонов и соли в спичечных коробках.

В первое утро скандинавские боги подарили нам землянику. Она росла прямо вдоль автомобильной дороги, и мы ползали по обочине, не веря своему счастью. Крупная, ароматная, спелая, и даже не такая кисловатая, как обычно. Собирали её в ладони, но быстро закидывали добычу в рот, освобождая руки для новых урожаев. Городские пижоны на лесном выпасе, мы спорили о бесплатном образовании и налоговых системах, размахивая руками, красными от ягодного сока.

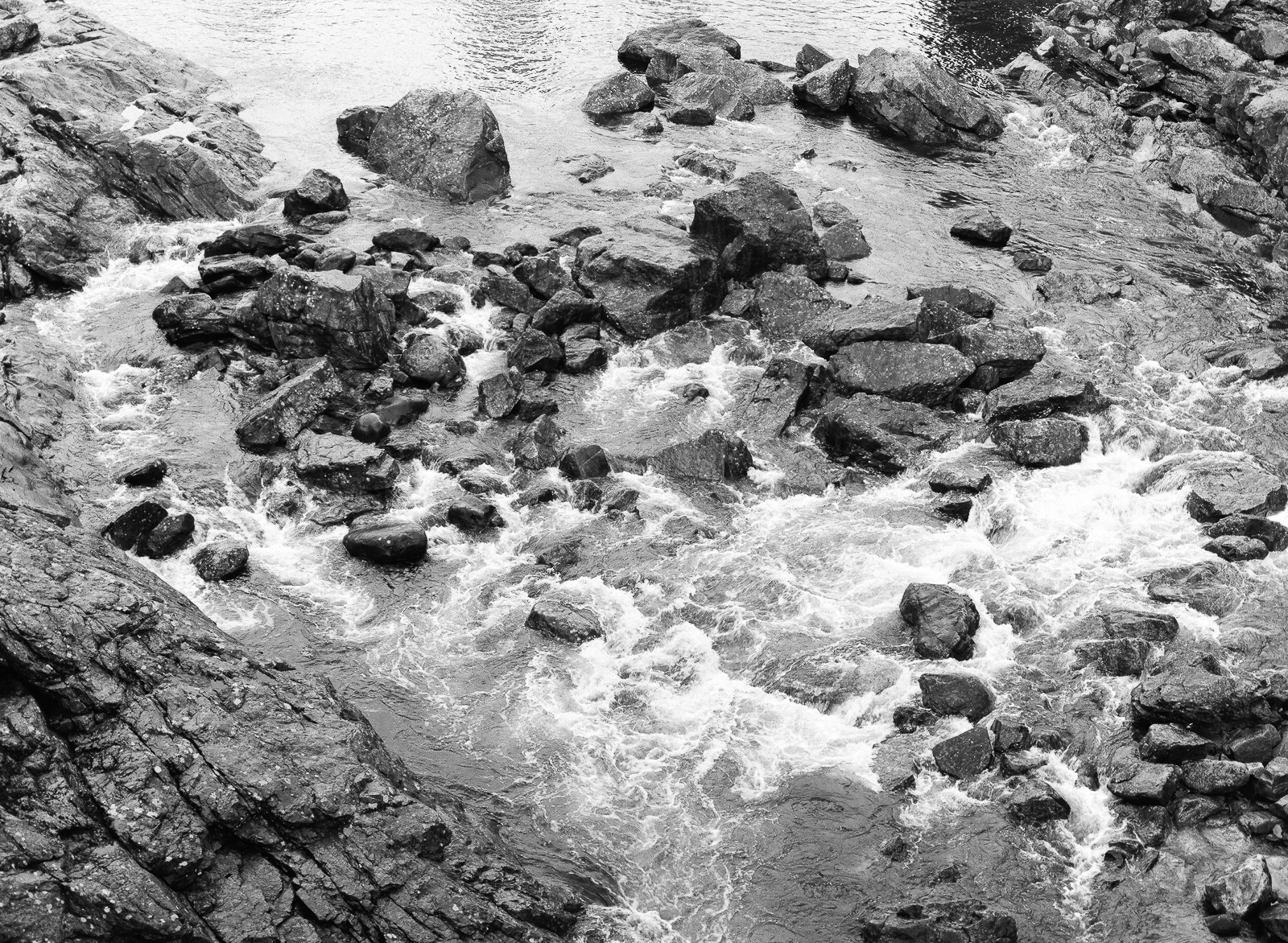

Сидя посреди северной природы, понимаешь — в масштабах времени ты тут на минутку. Разжег костёр, щёлкнул затвором фотоаппарата, походил туда-сюда, окунулся в ледяную воду (если осмелишься), вот и всё. Человеческая жизнь чуть длиннее полярного дня. Если повезёт, то привезёшь сюда своего сына, а там и всё, жизнь твоя закончилась. А лес, озеро и этот камень вечны.

Главное различие финнов и их соседей, жителей Ленинградской области, заключено в отношении к природе. Для финнов лес — это базис, фундамент жизни, корневой слой. Природа всегда рядом, она между городскими домами, между дорогами и мостами. Для россиян лес представляется скорее чужой и враждебной средой, из которой удалось вырваться в колонии-города. Мы не чувствуем родства, тонкие ниточки природного чутья истончились или вовсе порвались. Поэтому бросить бутылку в лес кажется обычным делом.

В супермаркете надо покупать скрипучий сыр с пятнышками, чёрное молоко, крашеное активированным углём, и ржаные краюшки. Еще следует запастись сосисками — для того, чтобы они шкворчали на костре. Пару коробок молока, ванильный творог, помидоры и прочие огурцы. Само по себе набирается два плотных пакета. Напоследок довольный Н. приносит вино и сидр. Его продают в специальном магазине «Алко», где всё в два раза дороже и так удвоенных цен.

На заправке видим знаменитых финских готов. Они выглядят одновременно брутально и мило. Кажется, утром гот качает белокурую дочурку на татуированных руках, а затем едет на работу. Работает он воспитателем в детском саду, смотрителем в музее или, на худой конец, лесником. Я думаю об этом и отвлекаюсь, а готы сбиваются в кучу и делают коллективное сэлфи.

Кажется, что Финляндию обходят стороной все напасти. Железо не ест ржавчина. Комары летают просто так, не кусают. Клещи целуют ногу и уползают прочь. Неслыханное дело: Н. полощет картошку для варки прямо в озере, возле которого стоят наши палатки. Я черпаю ладонью эту воду и пью смело. Невероятное ощущение, друзья. Словно ты всю жизнь сидел на таблетках, а оказалось, что их можно и не пить. Или запивать не тем, чем обычно.

В Финляндию надо приезжать, когда твой сын только-только заканчивает школу. Тогда ты пристроишь его в университет, а сам купишь домик на берегу какого-нибудь Мииккалахти, будешь ловить форель и косить газон. Собаку заведёшь, акиту какую-нибудь, будешь ездить на пикапе в «Призму» за продуктами, и останавливаться на абисишечке, чтобы поесть картошки с мясом. На ногах у тебя будут резиновые сапоги, а в кармане — билет на Самуи, Финнэйром.

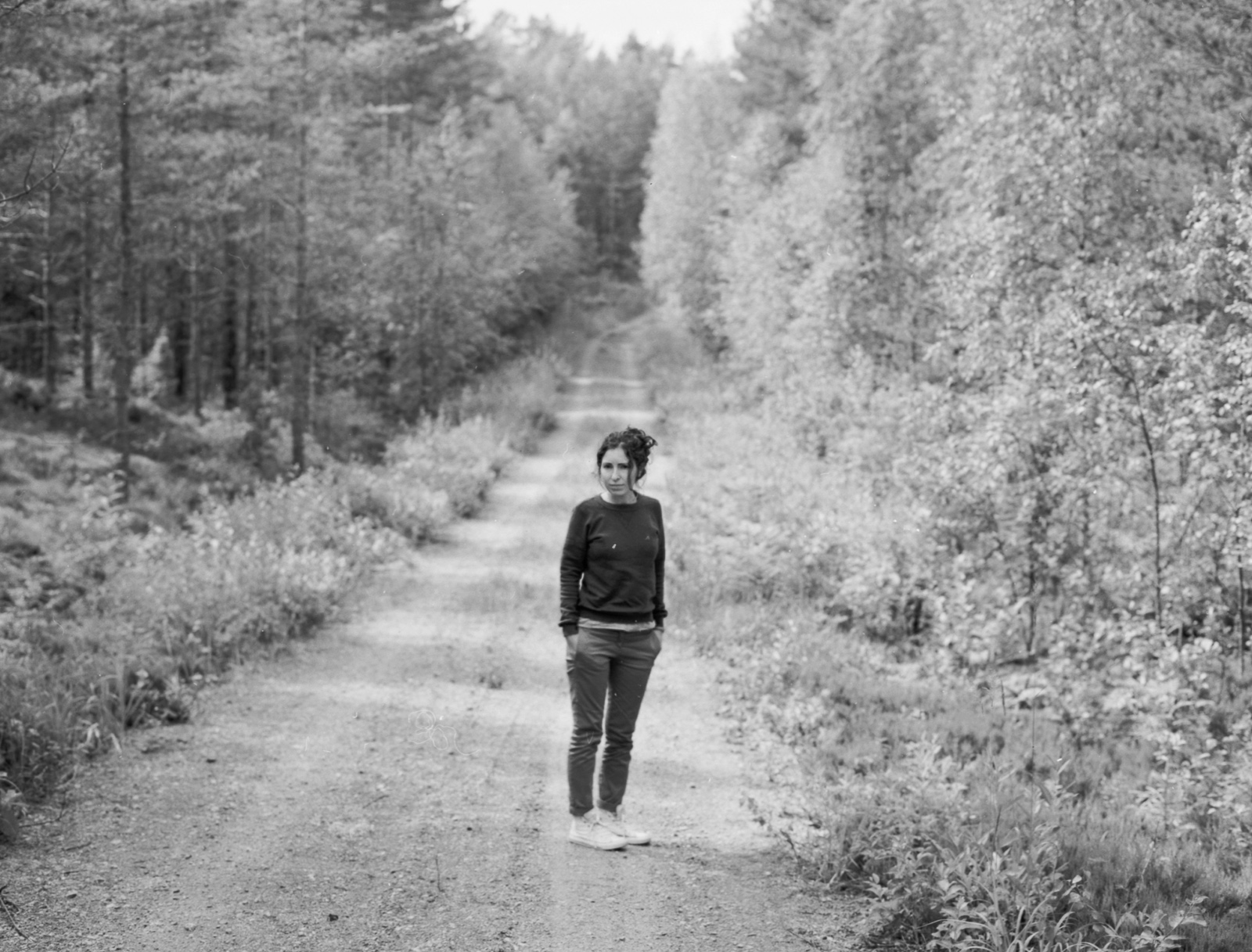

Кажется, мы совсем запутались в финских просёлочных дорогах. У. держит в руке навигатор — он упорно ведёт нас по заросшей тропинке между сосен. Уже закончились последние дома, обшитые узкой доской и покрашенные в красное. Очередная развилка, возле которой булыжник и фигура бобра, наспех выпиленная бензопилой. Мы делаем еще несколько поворотов, и упираемся в шлагбаум. На табличке написано: «Внимание! Военная территория! Под страхом наказания!». А. тщетно ищет в лесу землянику, я фотографирую её и меняю катушку плёнки. Мы печально разворачиваемся.

Финская архитектура скользит между вуаристичной открытостью и защищенностью термоядерного убежища. «Смотрите, у меня на двухэтажных окнах нет штор, но зато на заднем дворе столько дров, что хватит и внукам!». Н. говорит, что финские сараи заполнены различной техникой: комбайнами, лодочными моторами, мотоциклами, квадроциклами. «И квадрокоптерами!» — добавляет У.

Обычно лес кривой и невысокий, он растёт из бурого подлеска, мхов и мокрых каменных валунов. Он густо насечён морщинами просёлочных дорог, которые иногда раскрываются многополосными скоростными трассами. Кое-где из леса торчат белые ноги ветрогенераторов, которые машут лопастями, или труба, которая изрыгает пар и рождает облака. Иногда встречаются заводы, военные объекты, просеки, карьеры, торговые центры и заправки. Везде есть жизнь, каждый квадратный метр поверхности причёсан человеческим участием и вниманием. Кажется, ляжешь в лесу под кустом, а утром проснёшься и найдёшь в кармане штраф за неправильную парковку тела.

В один из дней идём пешком в соседний городок, отдохнуть от сурового палаточного быта и набраться впечатлений. Попутно убеждаемся, что все финские городки счастливы одинаково: гладко выбритые газоны, дорогие машины, укрытые плетёными чехлами, в одном дворе — гаражная распродажа традиционных скандинавских ковриков, во втором пожилой мужчина выдувает стеклянных уточек. По реке туда-сюда снуют лодки, полные собак в спасательных жилетах и белокурых мальчиков лет восьми.

Каждый финн должен сделать три вещи: построить сауну, поймать сёмгу и купить лодку. Так всё взрослое население занимается непрерывным нордическим гедонизмом: ест, греется и локально путешествует. Кроме прочего, финны — ужасные консьюмеристы. Они покупают домой всё необходимое, а требуется им много вещей: от набора резиновых сапог «неделька» до электрической швабры для натирания яхтенной палубы. Вдоль больших дорог равномерно расставлены огромные торговые центры, которые пестрят заголовками вроде «50% распродажа дизайнерской мебели!».

Кемпинг здорово отрезвляет, перезаряжает внутренние батарейки. Детоксикации особенно помогает отсутствие интернета. Чувствуешь себя как Маугли наоборот, словно сбежал из технологической цивилизации обратно в лес. Вместо кинжала на груди висит мобильный телефон, превратившийся в амулет. Первый вечер руки жжёт желанием проверить почту, к вечеру второго дня это ощущение проходит. Утром третьего чувствуешь радость цифровой свободы. За несколько дней телефон сел только наполовину.

В Финляндии популярен фильтрованный кофе, по-местному — кахве. К привычному кофе он имеет посредственное отношение, это кислый и крепкий растворимый напиток, часть какого-то непризнанного культа. Его продают везде: на заправках, в магазинах, разливают даже в крохотном кафе в башне у моста и избушке при кемпинге. Я случайно проливаю бумажный стаканчик кахвы на кроссовки, и они впитывают жидкость без остатка. Спасибо, что горячий!

В самый тёплый из самых холодных дней решаем искупаться. Я жалуюсь на отсутствие плавок и предлагаю делать это голышом, У. и Н. яростно отвергают идею. Впрочем, трусы вряд ли согреют, помог бы только сухой гидрокостюм. Вода в озере такой температуры, что зубы сводит еще на берегу. Она тёмная и густая, словно дурацкий финский кофе. Залезть в неё постепенно нельзя, можно только прыгать с пирса, жалея о содеянном в секунду свободного полёта. Мы прыгаем по очереди. Чувства смешанные: радость от безрассудного поступка смешивается со стуком собственных зубов. Вылезая обратно на бетонный пирс, я слегка поцарапал себе ноги. Сижу, трогаю эти царапины, и улыбаюсь.

Сон в палатке — это удовольствие и дихотомия. Полночи ты ворочаешься и мёрзнешь, к утру согреваешься в приятном беспамятстве, но уже пора просыпаться и собирать землянику к завтраку. Палатка кажется маленьким обитаемым модулем на Марсе или еще где похуже. За тонкой оболочкой прячется враждебная атмосфера, холодная и мокрая. Так выйдешь наружу без трёх слоёв защитной одежды, и сразу погибнешь, замерзнешь, сгинешь в финских лесах. Об этом приятно думать, лёжа в спальнике в штанах с начёсом.

На обратном пути заехали на винную ферму. В Финляндии таких двадцать пять, они гонят сладкое и сухое вино из ягод. Ферма стоит на острове, до которого ходит небольшой паром на дюжину машин — он тащит сам себя по тросу на дне протоки. Возле нашей машины ловко паркуется мужчина на винтажном ситроене, сводя с ума Н. Мы разговариваемся. Машине шестьдесят, так что хозяин бережёт её и катается только по случаю. Наверное, поездка на винную ферму — это тот самый случай. Обратно уезжаем с бутылками в багажнике, вместе с нами на паром набивается кучка старинных автомобилей. Н. в восхищении, он предлагает сделать бургерошную из самого крупного экземпляра.

Вечера проходили с вином в кружках. Мы говорили о менеджменте, походах и путешествиях, о важных вещах и чувстве безопасности. Утром мы завтракали на скамейке с озёрным видом, просыпаясь раньше всех в прохладе финского утра. Я разлил по кружкам кахву, которую украл у цыган, а затем безнадёжно испортил её миндальным молоком. Казалось, что в мире не осталось других людей кроме нас. Наверное, так казалось всем, и не раз.

На нейтральной полосе между странами кто-то написал баллончиком на пограничном столбе: «Мордор». Пограничник долго листает мою одномесячную французскую визу, но я везу в багажнике сыр бри, и поэтому меня пропускают. Российская пограничница штампует паспорт без вопросов. «Если бы я был пограничником, то говорил бы каждому «Добро пожаловать домой!»» — говорю я Н., и он соглашается. По дороге ходит большая чайка с маленькими и умными глазами. Ей не нужно виз, и она живёт на две страны.

Кемпинг не отпускает еще пару дней после возвращения. Я заворачиваюсь в одеяло, словно в лаваш, и А. мёрзнет. Мне снится, что мы переехали в Питер, и я упрашиваю А. отпускать меня на выходные в Финляндию на маршрутке. А. благосклонно соглашается.

На мастер-классе почти не было ничего о том, как писать. Зато было много о том, как писали другие, как думать о городе (и как думали другие). Мы говорили о Гиляровском и Памуке, вспоминали байки и истории, спорили и размышляли. На мой взгляд, получилось здорово. Юрий — отличный рассказчик, а мы старались быть благодарными слушателями.

На мастер-классе почти не было ничего о том, как писать. Зато было много о том, как писали другие, как думать о городе (и как думали другие). Мы говорили о Гиляровском и Памуке, вспоминали байки и истории, спорили и размышляли. На мой взгляд, получилось здорово. Юрий — отличный рассказчик, а мы старались быть благодарными слушателями.