В конце сентября и начале октября я побывал в своём первом туристическом походе: прошёл пешком десятки километров по абхазским высокогорьям, дважды оказался в снежных неприятностях. Еще я пил чачу в армянском доме, путешествовал по Сухуми и побережью, воровал соседский виноград и вообще замечательно провёл время.

Вид из того самого армянского дома. В горах лежит снег, и мы пришли оттуда. Только много-много выше, где снега еще больше.

Вид из того самого армянского дома. В горах лежит снег, и мы пришли оттуда. Только много-много выше, где снега еще больше. Внизу жарко, вверху — холодно. Иногда бывает наоборот. Иногда — одновременно.Про все эти приключения у меня есть обстоятельный рассказ с фотографиями. Присаживайтесь поудобнее.

Внизу жарко, вверху — холодно. Иногда бывает наоборот. Иногда — одновременно.Про все эти приключения у меня есть обстоятельный рассказ с фотографиями. Присаживайтесь поудобнее.

Предупрежу заранее — в начале рассказа будет много текста и мало фотографий. Это потому, что я ленился доставать тяжёлую плёночную фотокамеру из рюкзака в походе (а иногда мне было совсем не до этого). Я постараюсь максимально использовать свои описательные способности, и надеюсь что вам не будет скучно.

Глава 1. Сборы

В этой главе расскажу о том, как готовился к походу.

Понимаю, что странно начинать рассказ с кучи текста про восьмидесятилитровый рюкзак, самовысыхающие носки и туалетную бумагу. Однако это важно описать заранее, чтобы не возвращаться с этому по ходу повествования.

Так что начнём с содержимого рюкзака и описания сборов. Мои сборы состояли из бесконечных трат на одежду и снаряжение.

⌘ ⌘ ⌘

Перед походом я окунулся в мир туристической одежды. И чем больше я изучал эту тему, тем меньше в моей голове оставалось мифов о преимуществах натуральных тканей: хлопка, шерсти, кожи. На самом деле походники одеты в высокотехнологичную синтетику.

Вместо красивых шерстяных носков надевают тонкие синтетические — они отводят влагу от тела и испаряют её через обувь. В результате ноги всегда сухие, даже если не снимать ботинки большую часть дня. Сухие ноги не мёрзнут и не образуют мозолей.

На теле тоже синтетика: термофутболки и леггинсы. Они также быстро отводят влагу от тела. Обычная хлопковая футболка сохнет сутки, а синтетическую достаточно снять и встряхнуть пару раз — и она уже сухая. Впрочем, обычно она мгновенно высыхает на теле сама. Если носить несколько слоёв одежды из специальной ткани (например, футболку, водолазу и куртку), то случаются волшебные вещи: куртка ощущается слегка влажной, хотя футболка и водолазка уже сухие и тёплые — они отвели влагу от тела.

Внешним слоем носят мембранную одежду, такая не промокает от осадков, но пропускает влагу от тела. В мембранных брюках и куртке чувствуешь себя неуязвимым: на улице дождь поливает, а тебе всё равно. Конечно, одежда не резиновая и со временем промокает, но легко пару часов выдерживает средний дождь.

В походе вообще важна многослойность. Сидишь на камне в тени во время обеда — тебе холодно. Идешь по серпантину под солнцем — жарко. Нужно постоянно снимать и надевать одежду. В жаркие минуты идёщшь в одной футболке. Натягиваешь сверху водолазу, если стало прохладно. Вечером, когда совсем холодно, надеваешь пуховку. Если вдруг пошёл дождь — натягиваешь мембранную куртку и штаны-самосбросы (они с молниями сборку, можно надеть не снимая обуви). А когда кончился дождик и потеплело, то быстренько снимаешь всё с себя до футболки. Чувствуешь себя родителем, который бесконечно одевает и раздевает младенца в коляске, при этом младенец ты сам. Но иначе никак. Если натянуть свитер на рубашку и пойти так, то быстро вспотеешь, потом замерзнешь и согреешься будет трудно.

Я раньше посмеивался над знакомыми, которые ходят по городу в мембранных куртках для катания на сноуборде. Но побывав в походе, ощутил на себе могущество специальной одежды. По моим впечатлениям мембранная одежда и термобельё в походе круче обычной раза в два. Пойти в горный поход в джинсах, шерстяном свитере и дак-бутс — это мучение.

⌘ ⌘ ⌘

Из других расходов отмечу рюкзак. Для похода нужен специальный большой рюкзак вместимостью в 80 литров и выше (он в 5-7 раз больше обычного городского).

В обычном рюкзаке носят ноутбук и пару нетяжелых вещей, всего килограммов в пять. Это небольшой вес, и его передают лямками на плечи. Но в туристическом рюкзаке носят 15-20, а иногда и по 40 килограммов. Это очень большой вес, на плечи его не передашь — он испортит осанку и быстро утомит. А ведь с рюкзаком нужно идти по 10 часов кряду.

Чтобы разгрузить плечи, в туристическом рюкзаке вес переносят на поясницу. Вдоль спины у него расположена жёсткая кллюминиевая рама, а снизу, на уровне пояса — «уши» и ремень. Турист надевает рюкзак, а после затягивает ремень на поясе. Ремень охватывает таз и подвешивают груз на пояснице через уши. Лямки при этом почти не касаются плеч, вес через них не передаётся.

Я относился ко всей этой конструкции скептически, как и мембранной одежде. Когда впервые надел снаряжений рюкзак, мои плечи сильно устали спустя сто метров пути. Но когда мне помогли отрегулировать раму и показали, как правильно затягивать пояс, всё изменилось. Я нёс за плечами почти двадцать килограммов, и даже не чувствовал этого веса! Несколько дней похода я лез с рюкзаком в горы и переходил броды, и всегда он был для меня почти неощутимым. Одним словом, удивительная штука!

А еще рюкзак — это сложная конструкция. Он весь состоит из карманов, мешков, клапанов, затягивающих и утягивающих ремешков. Некоторые рюкзаки даже умеют разделяться на большой и маленький. Рюкзак также стоит недёшево.

⌘ ⌘ ⌘

Из других предметов снаряжения могу вспомнить спальник, палки и гидратор.

Спальник, или спальный мешок — это одеяло, которое застегивается по кругу в тёплую шаурму. Со спальникам отдельная наука: размеры, материалы, температура комфорта. Скажу только, что мой спальник оказался дурацкий: слишком тёплый, маленький для меня и тяжёлый — около двух килограммов. В следующий раз лучше куплю спальник полегче, но технологичнее.

Палки для ходьбы — это третья нога для путешественника. Они помогают разгрузить ноги через руки, которые в походе обычно не используются. На сколько горной дороге они дают дополнительные точки опоры. К палкам быстро привыкаешь, идти без них становится неудобно, странно. К сожалению, из-за тяжелых условий мои палки погнулись, и я оставил их перед отъездом.

Гидратор — это мягкий мешок с трубкой. В мешок наливают воду и размещают его в рюкзаке, а шланг крепят на лямку. С помощью гидратора можно понемножку пить воду в походе, не снимая рюкзака и даже не сбивая хода: просто вкладываешь сосок шланга в рот и делаешь пару глотков. Мой гидратор сперва раздражал меня: чтобы попить, нужно было прикусить сосок в правильном направлении, да и шланг время от времени пережимался. Но со временем я научился и привык к этой штуке. Кажется, что пить из гидратора удобнее, чем из фляги. Да и вмещает он сразу полтора литра (такую флягу или бутылку таскать трудно).

Про палатку особо рассказать ничего не могу. Организаторы выдали нам по трети обычной трёхместной палатки, каждая часть весила примерно килограмм.

⌘ ⌘ ⌘

Из-за того, что я раньше не был в походах, всю одежду и оборудование пришлось покупать. Мембранная одежда, рюкзак и снаряжение — дорогие. Я потратил на всё около 70 тысяч — это в несколько раз дороже участия в походе. Наверное, можно рассматривать такие траты как инвестицию в будущие приключения, но это спорно. Часть одежды слегка истрепалась, некоторым снаряжением я не очень доволен. Кажется, что походники подсаживаются на своё оборудование покруче спортсменов, фотографов или компьютерщиков.

Если вы, как и я, никогда раньше не были в походе и присматриваетесь к такому отдыху — старайтесь поменьше покупать, и побольше брать в долг в друзей. Вы точно найдёте рюкзак, спальник, возможно получится добыть обувь и куртку. Это сэкономит вам половину бюджета. Потом, если втянетесь — купите сами подходящее именно вам оборудование.

⌘ ⌘ ⌘

Еще несколько мыслей о снаряжении:

- Берите меньше одежды. На неделю достаточно пары футболок, по две пары белья и носков. Да, на третий день оно будет ощутимо несвежим, но вы тоже таким будете (мыться-то негде).

- Вообще берите самый минимум вещей. Вы пронесёте каждый лишний килограмм через броды и километры серпантинов. Чем легче рюкзак, тем меньше вы устанете и тем довольнее будете от похода.

- Дешевая серенькая туалетная бумага в походе на вес золота. И дело даже не в прямом её назначении. Оказывается, у бумаги целая куча возможных применений: ей протирают посуду, чтобы не мыть, вкладывают в промокшую обувь, используют для растопки. В исходе первого дня я шутку предлагал купить у И. рулон туалетной бумаги за все мои наличные деньги — от них было меньше пользы, чем от простых серых листочков.

- А вот настоящую туалетную бумагу лучше использовать влажную. Я просто купил пачку влажных салфеток, их же применял вместо душа.

- Полезно иметь небольшой ножик (подойдёт складной), миску, кружку, ложку и вилку. Я по глупости купил красивый и дорогой дамасский нож, который заржавел насмерть еще до конца похода.

- Нужен налобный фонарик и набор батареек к нему. Часов в шесть в лагере уже темнеет, без фонарика ни поесть нормально, ни в туалет не сходить. Еще я при его свете я вечерами вёл дневник.

- Для телефона, паспорта и прочих важных вещей круто иметь непромокаемые пакеты. Я просто взял дюжину обычных целлофановых пакетов и завернул в них своё барахло. Понял, что для документов и телефона лучше иметь специальный пакет, который не нужно развязывать каждый раз или рвать от нетерпения.

- Полезно взять с собой перчатки. Руки мёрзнут постоянно, особенно в дождь.

- Спать в горах нужно в шерстяной шапке, сорян.

Наверное, я слишком неопытный походник, чтобы советовать что-то еще. Но вцелом такими были сборы.

⌘ ⌘ ⌘

Еще несколько слов про организацию путешествия.

В походы обычно ходят группами, по пять-десять человек. В группе есть один или несколько старших, опытных походников: они составляют маршрут, распределяют обязанности, помогают, поддерживают. Для них поход — это работа, они менеджеры. Остальные ребята идут ради своего удовольствия, полагаясь на старших. Есть еще всякие профессиональные экспедиции и одиночные походы, но это сейчас не так важно.

Обычно походы организуют турклубы. Чтобы пойти, нужно вступить в клуб и что-то там сделать, я не знаю что. Но есть небольшие компании, которые организуют всё сами, без волокиты и бюрократии традиционных организаций. Я ходил как раз с такой компанией, «Эскейп Турс».

Компания обеспечивает участников частью оборудования и предлагает маршруты. Маршрут — это не просто случайное направление в горы. Организаторы всё тщательно изучают: где делать привал и разбивать лагерь, где добыть дрова и воду. Они понимают, куда и как эвакуировать людей в случае чрезвычайной ситуации. У хороших организаторов всё предусмотрено.

Свою компанию я нашёл в интернете. Связался с ребятами, обсудил условия участия и маршрут, оплатил. Узнал, что стартуем мы из Абхазии, из Цандрыпша. Посоветовался об оборудования и купил билеты. Путешествие начинается!

Глава 2. Двадцать шесть бродов

Поход начался с небольшой прелюдии. Я прилетел из Петербурга в аэропорт Сочи, забрал свой тяжеленный рюкзак c багажной ленты и отправился на границу с Абхазией. До границы ходят маршрутки, а особо нетерпеливые походили ходят пешком, через Адлер.

⌘ ⌘ ⌘

Граница — странная, нигде такой не видел. Нет ни суровых лесов в нейтральной полосе, ни автоматчиков, ни характерного ощущения перехода между мирами. Просто Адлер вдруг заканчивается забором, к которому тянется вереница уставших людей непонятных возрастов и занятий. Проходишь сквозь калитку и попадаешь в здание, которые напоминает не то провинциальный автовокзал, не то служебную пристройку к рынку — это российский пограничный пункт. В нём проверяют паспорт и пропускают дальше.

После туристы и местные переходят по старому мосту через речку Псоу и проходят абхазскую границу. В Абхазии даже пристройки нет, люди просто проходят через пару скучающих сотрудников, не показывая паспортов. И попадают в лапы десятков таксистов.

Мы доехали впятером на стареньком «Мерседесе» по слегка утомлённой дороге мимо каштанов, глупых коров и домов с зелёной крышей. Слева мелькает море, справа встают пологие холмы. Машина повернула пару раз и остановилась у разбитого железнодорожного вокзала в в сталинском стиле. Приехали, Цандрыпш.

⌘ ⌘ ⌘

В Цандрыпше у нашего отряда была база — пара комнат, снятые в гостевом домике у Перузы и Соломона, амшенских армян. Про Перуну, Соломона и армян-амшенов я расскажу позже.

Мы переночевали (ночь в ста метрах от Чёрного моря оказалась непривычно холодной), и следующим утром выдвинулись в путь. Два часа на разбитой газели нас вёз водитель по имени Роберт, с особенным смаком включавший итальянскую музыку шестидесятых. Под мелодии со средиземного побережья мы промчались по черноморскому, и поднялись метров на триста в горы. Дома кончились, дорога тоже. Роберт развернул газель и оставил нас одних у подножья горного перевала возле деревни Ачмарда. Накрапывал дождик, где-то вдали звенели медными колокольчиками коровы. Мы отправились в путь.

Шли ровно, одетые в мембранные штаны и куртки. Впереди меня — крупные цветные пятна непромокаемых чехлов на рюкзаки, с которыми спутники были еще больше похожи на космонавтов. Я оглянулся назад, посмотрел на море в сходящихся холмах ущелья. В следующий раз я увижу его через несколько дней, в других, менее приятных обстоятельствах. До сих пор жалею, что не сделал фотографии на память.

Я старательно переставлял ноги, стараясь сродниться с тяжелым рюкзаком и непривычными для меня палками. Казалось, что слегка устал идти в небольшую горку, дыхание едва заметно сбилось. Я вопросительно посмотрел на руководительницу похода М-а. Она глянула на часы и весело заявила: «Идём семь минут!». До обеда оставалось четыре часа, до привала и лагеря — часов семь.

Какой-то дурак натянул проволоку посреди дороги. Я уж подумал было, что тропа заминирована.Мы сделали небольшой перевал с еще заметной автомобильной дорогой, и упёрлись в русло ручья Сендрипш. Обычно в конце сентября ручей мелеет или пересыхает вовсе, но несколько дождливых дней перед нашим походом превратили его в маленькую речку глубиной примерно по колено. Ручей журчал по камням и ждал, пока мы снимем треккинговые ботинки. Переходили медленно, расстегнув лямки рюкзаков — от ноши следовало быстро освободиться, если упадёшь, и если тебя потащит течением. Вода почти что ледяная, но брод ощущается как маленькое приключение, испытание. Стараешься не думать, что дома любой случай промоченных ног трактуется как предвестник неизбежного заболевания.

Какой-то дурак натянул проволоку посреди дороги. Я уж подумал было, что тропа заминирована.Мы сделали небольшой перевал с еще заметной автомобильной дорогой, и упёрлись в русло ручья Сендрипш. Обычно в конце сентября ручей мелеет или пересыхает вовсе, но несколько дождливых дней перед нашим походом превратили его в маленькую речку глубиной примерно по колено. Ручей журчал по камням и ждал, пока мы снимем треккинговые ботинки. Переходили медленно, расстегнув лямки рюкзаков — от ноши следовало быстро освободиться, если упадёшь, и если тебя потащит течением. Вода почти что ледяная, но брод ощущается как маленькое приключение, испытание. Стараешься не думать, что дома любой случай промоченных ног трактуется как предвестник неизбежного заболевания.

Не успели мы переодеться, как пришло время второго брода, за ним — третьего, четвёртого. Дорога, когда-то проложенная или для военных нужд, или для лесовозов, прыгала с одного берега ручья на другой. Мы обувались и разобувались. Порой с мини-стоянки после одного брода виднелся следующий. Спустя дюжину остановок в излучине ручья устроили обед. Разрезали сало и хлеб, угощались огурцами и халвой. Было удивительно черпать вкусную холодную воду прямо из ручья и пить её маленькими глотками. Скалы над головой сходились к небу тяжелыми зелеными ладонями. Было весело и чуть страшно. Случись чего — до дома километров тридцать, и никто не отвезёт тебя на машинке к морю. Еще появилось странное, слегка пьянящее чувство дикости. Вот ты и вода, ты и горы. Здесь нет людей. Такого раньше не было. И это чувство будет только нарастать со временем.

Знакомьтесь: М-а., И., Н., Л., и М. Сразу видно, что я самый толстый из участников (но это ненадолго). Кстати, первая и единственная наша совместная фотография — спустя сутки нас разделит печальное событие.

Знакомьтесь: М-а., И., Н., Л., и М. Сразу видно, что я самый толстый из участников (но это ненадолго). Кстати, первая и единственная наша совместная фотография — спустя сутки нас разделит печальное событие.

⌘ ⌘ ⌘

Обед закончился, но броды продолжались. Еще через несколько переходов через Сендрипш мы перестали переобуваться из запасных кроссовок в основную обувь — просто перешли ручей в кроссовках и пошли дальше в мокрой обуви к следующему броду. Тело успевало нагреть влагу в кроссовках, и даже дискомфорта не ощущалось. Но чего стоит сама мысль о том, что ты уже час идёшь в мокрой обуви, время от времени погружаясь по колено в холодный ручей!

Около четырёх часов мы наконец стали набирать высоту, порой поднимаясь над ручьём на сотню метров. Но затем неизбежно тропа делала спуск, снова погружая нас в воду. Наконец, разменяв двадцать шестой брод, мы вышли на ровный участок под скалой, что нависла над ним словно корабельный нос. Под скалой стояли пара грубо сколоченных скамеек, импровизированная полка, валялся котелок и другие следы человеческого присутствия. Наша стоянка была популярным местом среди нечастых туристов и спелеологов. Как и мы, они стремились на плато Арабика. Повсюду валялись вещи, которые их владельцы протащили через леса, тропинки и броды: рваная одежда и обувь, какие-то странные железные детали и ржавые металлические кружки. Одну из них я отмыл в ручье и присвоил, потому что свою забыл. Так в горах у меня появилась самая хипстерская кружка на свете (еще и металлический привкус давала, от ржавчины).

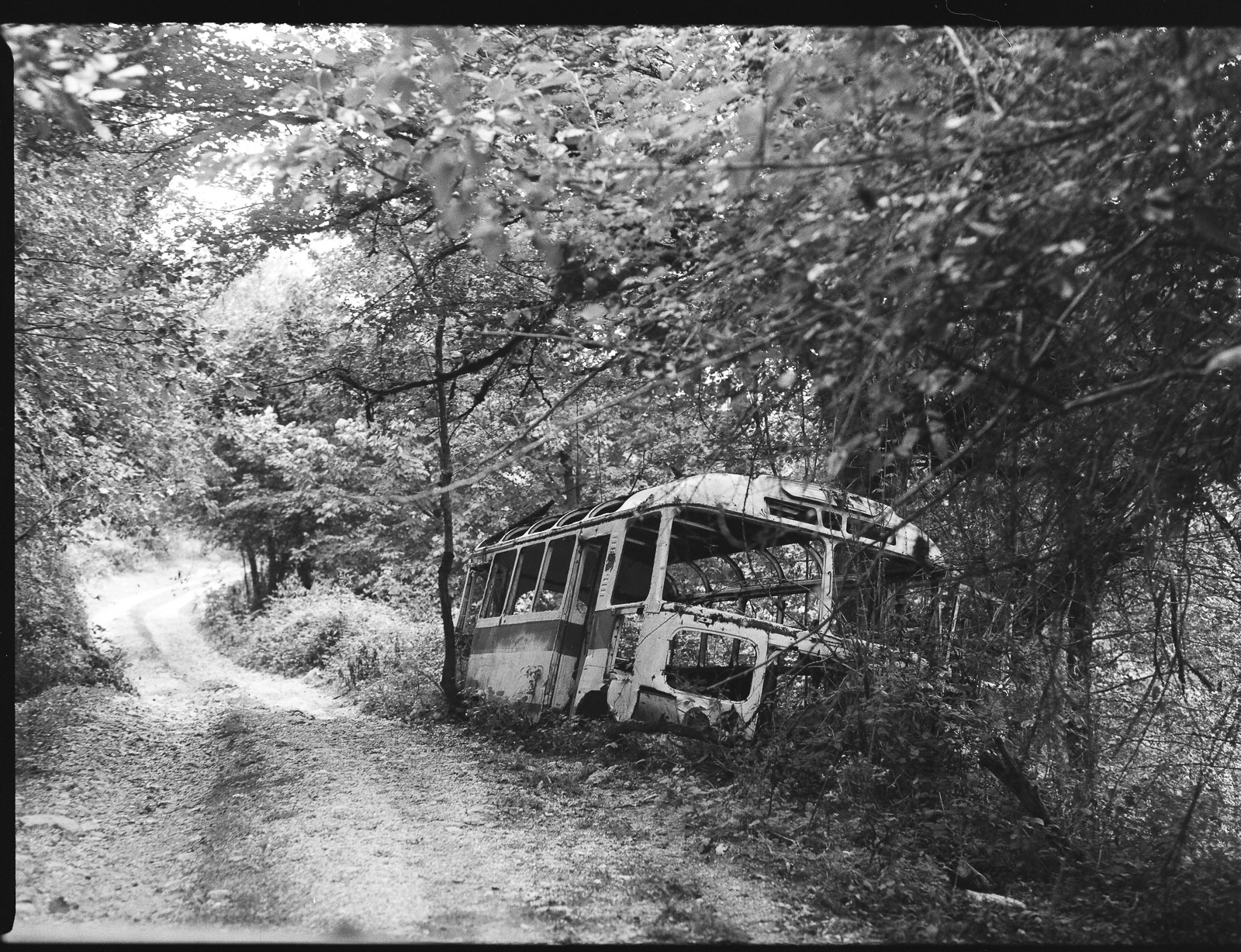

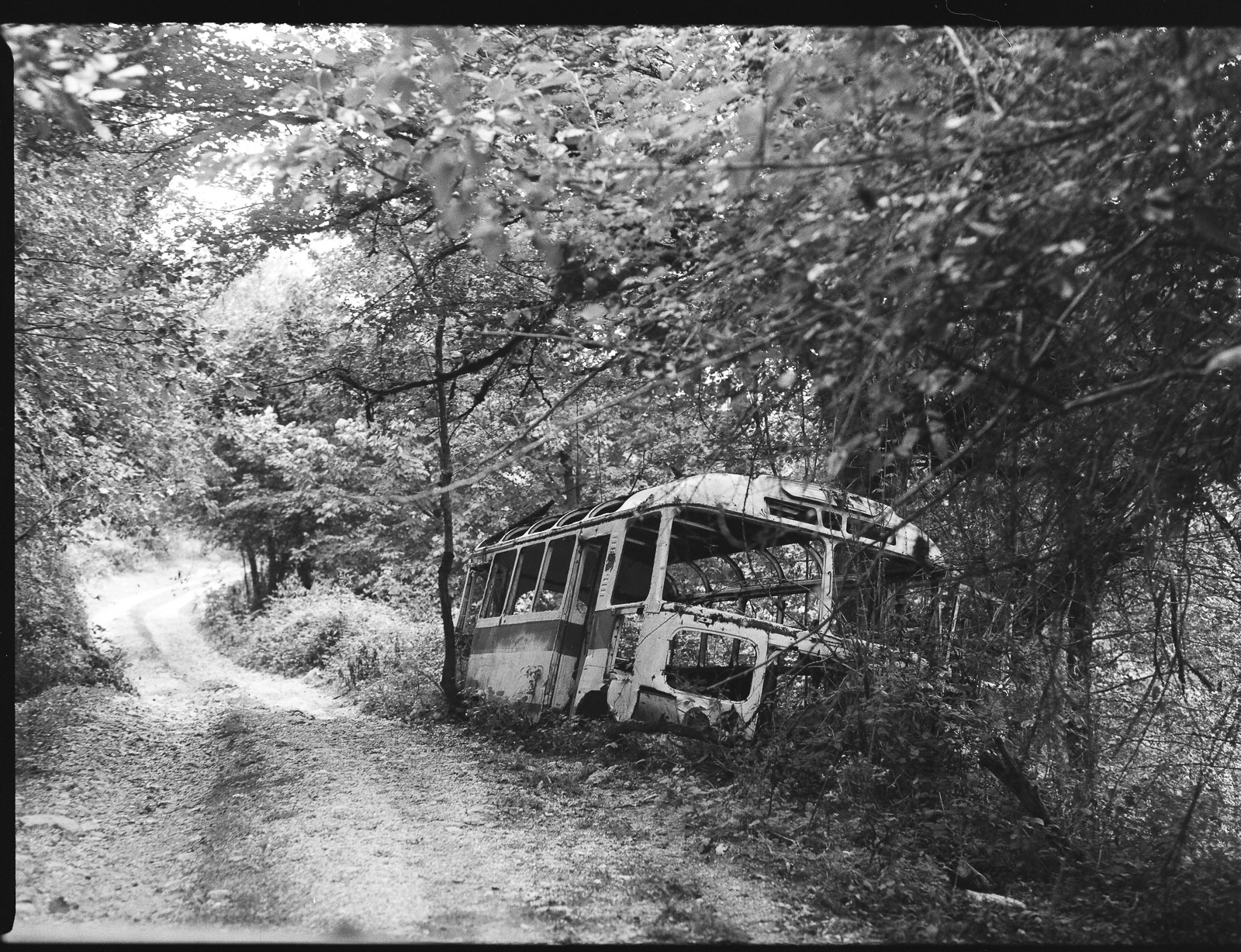

На разбор вещей ушёл час. Всё быстренько оделись, нацепили сидушки и налобные фонари. Я сбегал за водой, попутно прояснив происхождение странных деталей — у самого ручья лежал развалившийся советский автобус, непонятно как оказавшийся в этих краях. В очаге заплясал огонь, над огнём нависла пара котелков: один для супа, второй для чая. Удивительно, но чаю походники пьют очень много, едва ли не по литру каждый. Он согревает и служит поводом для неспешной беседы.

⌘ ⌘ ⌘

К семи часам под скалой стало темновато. Все бросились фотографировать, как солнце гладило вершины соседних холмов. После расположились вокруг костра, обсуждали бывшие приключения и мою аэрофобию. Разложили сохнуть кроссовки вокруг очага: кто-то прожёг дыру, я закоптил свои рошики насмерть (пахнут костром до сих пор). Около девяти разбрелись по палаткам, укутываться в спальники и слушать ночной шелест ручья в русле под нами.

Я оказался третьим в организаторской палатке и подслушал, что между обедом и стоянкой по пути попадались следы медвежьей жизнедеятельности. К. заявил: «Он одни ягоды ест». Думал об этом всю ночь, спал плохо.

Глава 3. Плюс тысяча

Ночь в палатке оказалась на удивление приятным делом. Не знаю, сказалась ли мышечная усталось от нагрузок первого дня или свежий воздух. Но я не заметил ни отсутствия постели под собой, ни спального мешок, который оказался мне мал.

Впрочем, ночью случилось неприятное событие, которые затем слегка омрачило мне дальнейший поход. Ночью, покуда я думал о медведях и ворочался в мешке, молния на моём спальном мешке расстегнулась. Я правой рукой как-то нетерпеливо и грубо начал застёгивать её… и одёрнул руку от резкой боли — подушечкой указательного пальца ощутил какой-то ожог. Ночь, в палатке ничего не видно, тянуться за фонариком неудобно. Сунул палец в рот и ощутил металлический привкус крови. Чёрт, вероятно прищемил! Когда рассвело, рассмотрел палец. Оказалось, ночью я срезал молнией лоскут кожи размером с копеечную монетку прямо на подушечке. Ранка пустяковая, но на самой важной части пальца. Последующие несколько дней я не мог ни обувь завязать нормально, ни на фотографическую кнопку спуска нажимать. Хорошо еще не приходилось пользоваться сенсорным экраном телефона, а так бы вообще расстроился.

Каньон — это призрак реки, что текла тут когда-то. Холодная вода вгрызается в гранит, день за днём углубляя ущелье.Но делать нечего, нужно идти дальше. Мы быстро запаковались, позавтракали кашей (пересолили её спросонья) и выдвинулись дальше. К печали И. нам пришлось преодолеть еще пару бродов, а после мы начали набирать высоту. Сегодняшним днём предстояло зайти на тысячу метров в горы: подняться выше зоны леса и выйти на высокогорную стоянку Гелгелук.

Каньон — это призрак реки, что текла тут когда-то. Холодная вода вгрызается в гранит, день за днём углубляя ущелье.Но делать нечего, нужно идти дальше. Мы быстро запаковались, позавтракали кашей (пересолили её спросонья) и выдвинулись дальше. К печали И. нам пришлось преодолеть еще пару бродов, а после мы начали набирать высоту. Сегодняшним днём предстояло зайти на тысячу метров в горы: подняться выше зоны леса и выйти на высокогорную стоянку Гелгелук.

⌘ ⌘ ⌘

Второй день был самым тяжёлым физически. Вчера дорога пульсировала: то поднимала вверх, то опускала обратно к ручью — так успеваешь слегка устать, и отдохнуть после за спуске. Но путь к Гелгелуку шёл вертикально вверх, серпантином по холму. Отдохнуть негде, разве что иногда можно опереться на палки и отдышаться. Ноги ноют и отказываются шевелиться, сердце колотится, рюкзак кажется неподъемным. Печали добавляет обстановка: мы идём по «дну» влажного леса, по размокшей глинистой дороге. Ботинки облупливаются грязью и словно набирают по тонне каждый. Вокруг влажно, и эта влага пропитывает одежду. Чёрт побери, даже присесть на привале негде толком, сухое место надо еще поискать (и дойти до него). Первые несколько часов были совершенно изматывающими для меня. Не помню, чтобы мне когда-то было так тяжело физически.

Урочище Орто-балаган. Урочищем называют минимально заметный участок рельефа. Перевалы, горные цепи и сопки состоят из тысяч безымянных урочищ.Отряд растянулся: пока самые сильные вырвались вперёд, слабаки вроде меня отстали. Так я узнал, что идти последним в походе сродни проклятью. Всё время кажется, что ты отстаёшь, что подводишь остальных, хотя на самом деле просто кто-то незаконно вырвался вперёд. М-а спустилась откуда сверху, и подбадривала меня, рассказывая истории из своей десятилетней походной практики. Узнал, что она родилась, выросла и живёт в глухой алтайской деревне, где даже деньги не используют (магазинов-то всё равно нет). И назвали её в честь акушерки, которая прилетела принимать роды у её мамы на вертолёте. И что она ходила в тяжелые многодневные зимние походы, причём одиночные. Невероятная девушка.

Урочище Орто-балаган. Урочищем называют минимально заметный участок рельефа. Перевалы, горные цепи и сопки состоят из тысяч безымянных урочищ.Отряд растянулся: пока самые сильные вырвались вперёд, слабаки вроде меня отстали. Так я узнал, что идти последним в походе сродни проклятью. Всё время кажется, что ты отстаёшь, что подводишь остальных, хотя на самом деле просто кто-то незаконно вырвался вперёд. М-а спустилась откуда сверху, и подбадривала меня, рассказывая истории из своей десятилетней походной практики. Узнал, что она родилась, выросла и живёт в глухой алтайской деревне, где даже деньги не используют (магазинов-то всё равно нет). И назвали её в честь акушерки, которая прилетела принимать роды у её мамы на вертолёте. И что она ходила в тяжелые многодневные зимние походы, причём одиночные. Невероятная девушка.

В деревнях стоят специальные железяки для очистки обуви. В походе соскоблить мерзкую глину нечем. Так и идёшь дальше, надеясь что она отвалится.Спустя пару часов ландшафт вокруг стал меняться. Влажный лес отпустил нас, заставив напоследок подняться по тяжеленной горной тропе. Деревья стали реже, хвоя сменилась на лист. Я сорвал и попробовал пару ягод крыжовника, затем Н. показал мне дикий фундук. Мы сделали несколько поворотов, поднялись еще выше и пообедали на самой кромке леса. Дальше были только редкие кусты, трава и горы. Казалось, что сидели на границе жизни, готовясь к выходу в открытый космос.

В деревнях стоят специальные железяки для очистки обуви. В походе соскоблить мерзкую глину нечем. Так и идёшь дальше, надеясь что она отвалится.Спустя пару часов ландшафт вокруг стал меняться. Влажный лес отпустил нас, заставив напоследок подняться по тяжеленной горной тропе. Деревья стали реже, хвоя сменилась на лист. Я сорвал и попробовал пару ягод крыжовника, затем Н. показал мне дикий фундук. Мы сделали несколько поворотов, поднялись еще выше и пообедали на самой кромке леса. Дальше были только редкие кусты, трава и горы. Казалось, что сидели на границе жизни, готовясь к выходу в открытый космос.

Горы кажутся остриженными, словно пудель: тут густо, тут пусто. Лес кончается быстро, без прелюдий. Я стою на самой его границе.Чуть выше и дальше на ровной площадке в ущелье виднелись невысокие серые домики — балаганы. Гелгелук облюбовали охотники, которые десятилетиями стреляют тут горных козлов. Они строят себе эти балаганы, в которых ночуют и оставляют отвисеться туши в случае удачной охоты. Мы надеялись заночевать в одном из таких домиков.

Горы кажутся остриженными, словно пудель: тут густо, тут пусто. Лес кончается быстро, без прелюдий. Я стою на самой его границе.Чуть выше и дальше на ровной площадке в ущелье виднелись невысокие серые домики — балаганы. Гелгелук облюбовали охотники, которые десятилетиями стреляют тут горных козлов. Они строят себе эти балаганы, в которых ночуют и оставляют отвисеться туши в случае удачной охоты. Мы надеялись заночевать в одном из таких домиков.

⌘ ⌘ ⌘

Полчаса на рывок, мимо ручья и наверх, и вот мы на площадке балаганов. У одного из домиков стоит уазик и ходят суровые мужчины в форме. Вежливо здороваемся, ставим временный лагерь из тента возле одного из строений. Бегло осмотрели свободные — они все похожи скорее на продуваемые сараи, чем на настоящие дома. Спать в таких в одних спальниках рискованно: ночью похолодает. А если и разбивать палатку, то лучше сразу в поле. Ставим палатки, пьём чай и играем в карты. На нас медленно наползает облако.

Пока ребята ушли за дровами, я наблюдаю за абзахами-охотниками. Они выставили в сотне метров на холме картонную коробку от вина и весело палят в неё из винтовок. Слышал, что в туристам тут отношение двоякое. Врождённое гостеприимство соседствует со страхом за незарегистрированное оружие. Еще я хотел попробовать дикой козлятины, но в этот день охотники не настреляли ничего, кроме картона.

Облака такие густые, что хоть ложкой ешь. Особенно если до обеда еще пара часов.Я узнаю, что на соседнем холме ловит телефон — в десятках километров под нами Сочи, и оттуда странным образом добивает российская сотовая связь. Я созваниваюсь с А, зачем-то обновляю почту и телеграм-каналы. Возвращаюсь и вижу, что в импровизированном посёлке активизировались жизнь. С гор спустились новые охотники? они топят крохотную печку, котят дрова, ходят туда-сюда. Кто-то протянул провода из-под капота внедорожника, и теперь в одном из балаганов звучит не то телевизор, не то радио. М-а пытается безрезультатно разжечь мокрые дрова, которые ребята с трудом приволокли с уровня леса. Становится холодней.

Облака такие густые, что хоть ложкой ешь. Особенно если до обеда еще пара часов.Я узнаю, что на соседнем холме ловит телефон — в десятках километров под нами Сочи, и оттуда странным образом добивает российская сотовая связь. Я созваниваюсь с А, зачем-то обновляю почту и телеграм-каналы. Возвращаюсь и вижу, что в импровизированном посёлке активизировались жизнь. С гор спустились новые охотники? они топят крохотную печку, котят дрова, ходят туда-сюда. Кто-то протянул провода из-под капота внедорожника, и теперь в одном из балаганов звучит не то телевизор, не то радио. М-а пытается безрезультатно разжечь мокрые дрова, которые ребята с трудом приволокли с уровня леса. Становится холодней.

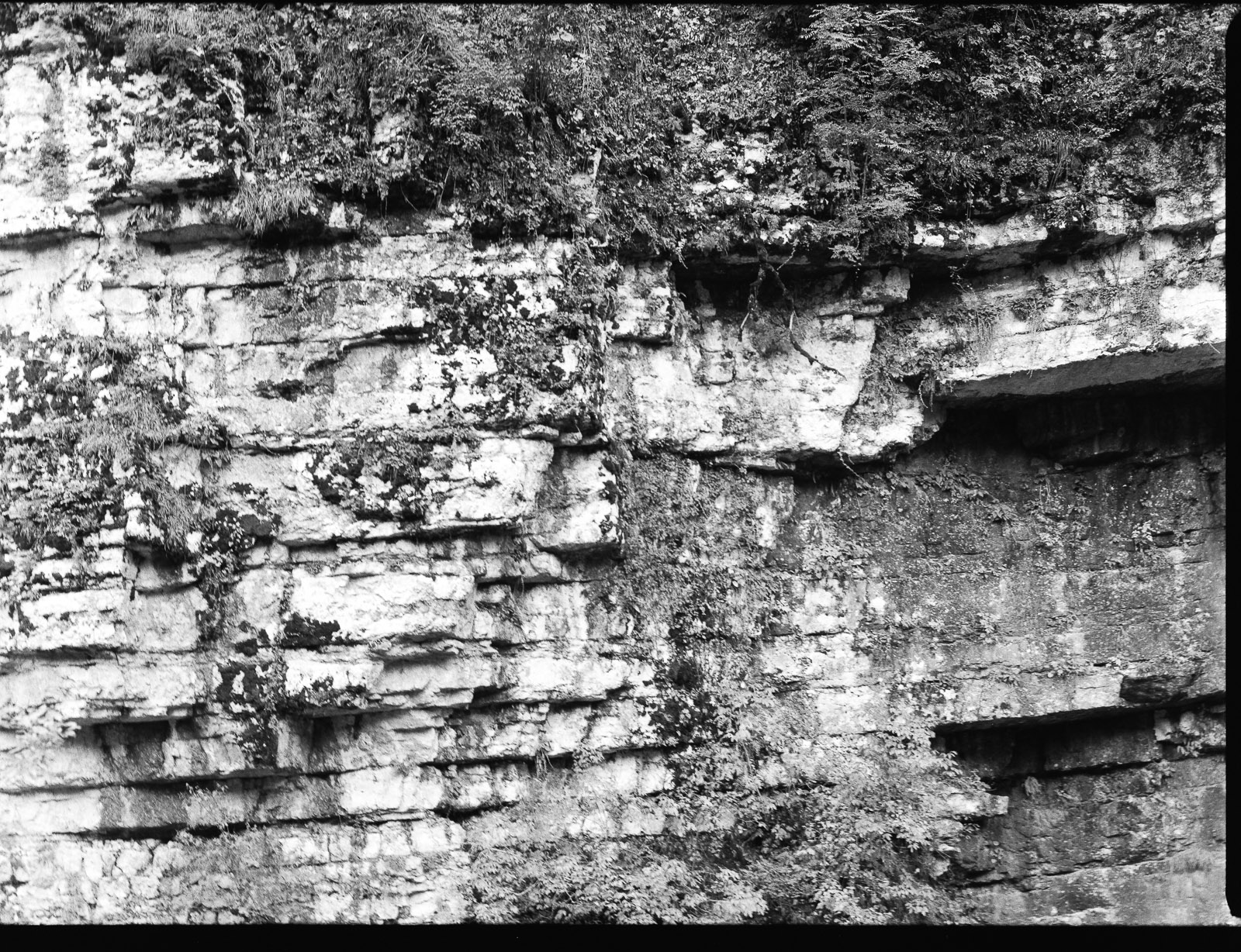

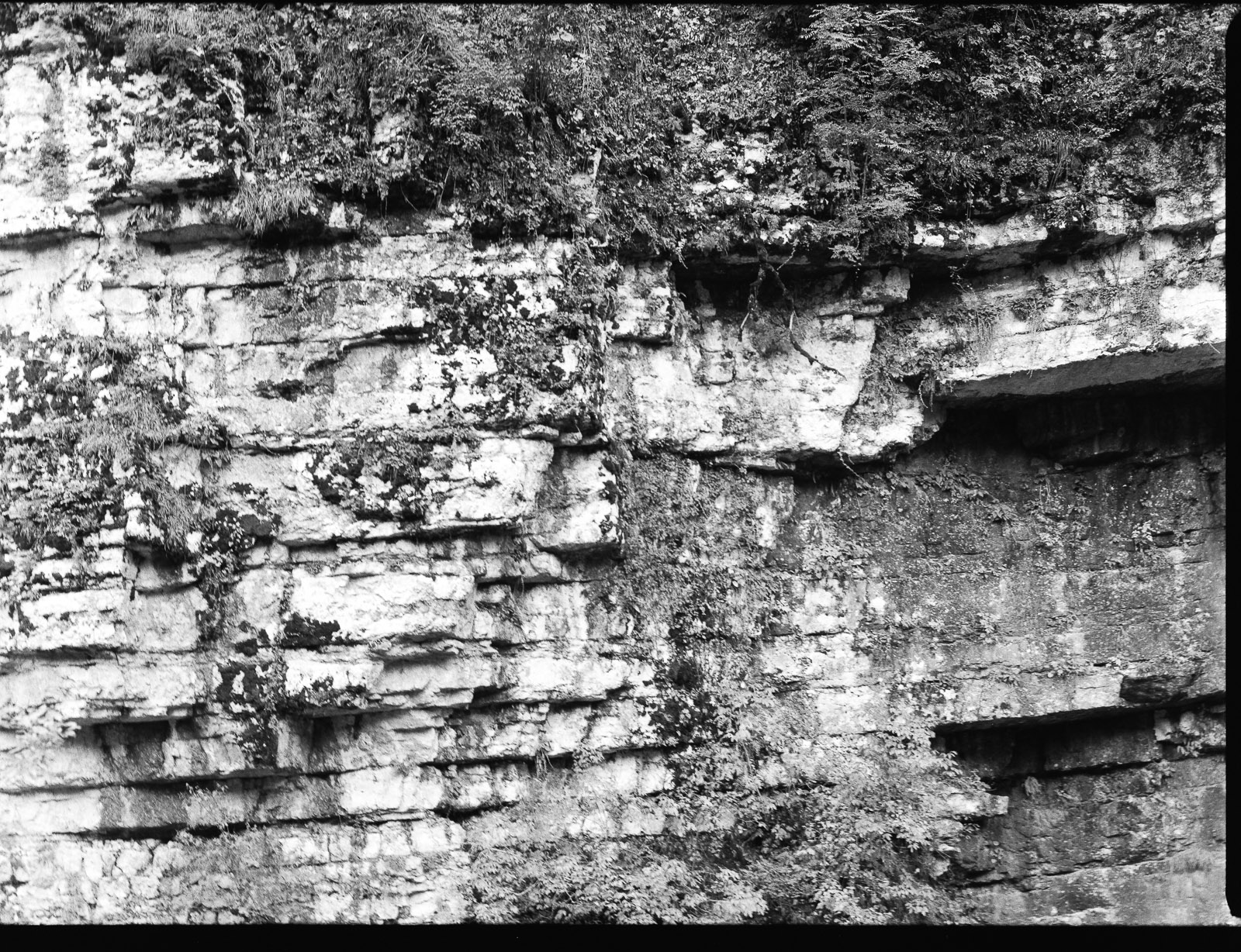

Чем выше в горы, тем сложней рельеф. Тут уже не до красоты и гладкости. Заметно, как скальные слои топорщатся под острыми углами друг к другу. Представляю силу, что столкнула и выдавила на поверхность эти километры и миллионы тонн.

⌘ ⌘ ⌘

Неожиданно охотники-абхазы уступают нам единственный приличный балаган, самый новый. Он сколочен без щелей, утеплён снаружи и облагорожен внутри. Мы быстро перетаскиваем туда свой скарб и пытаемся обустроить быт. Внутри нет печки, и готовить приходится на бензиновой горелке. А еще вечеру выясняется две печальные новости.

У нас такой балаган сгодился бы на сарай. Но нам он показался настоящим дворцом, особенно после холодной ткани палаток.Во-первых, И. почувствовала себя плохо: её знобит. А во-вторых, Л. принёс с холма свежий прогноз — завтра на нашем пути ожидается резкое ухудшение погоды: дождь и возможно даже снег.

У нас такой балаган сгодился бы на сарай. Но нам он показался настоящим дворцом, особенно после холодной ткани палаток.Во-первых, И. почувствовала себя плохо: её знобит. А во-вторых, Л. принёс с холма свежий прогноз — завтра на нашем пути ожидается резкое ухудшение погоды: дождь и возможно даже снег.

Ложимся спать с грустным настроем. Застегиваюсь в спальнике максимально аккуратно, и перед выключениям фонаря вижу, как изо рта валит пар. Деревья больше не шелестят, ручей не шумит внизу. Горы стоят холодно и молча, и я среди них. Первый раз в жизни засыпаю в шерстяной шапке.

Глава 4. Штурм неба

Проснулись: холодно, изо рта валит пар. Да еще и проснулись рано, часов в шесть или семь.

Сегодняшний план впечатлял: нам следовало набрать еще пару сотен, и спустя шесть километров выйти на плато Арабика. Обычно отряд в этом походе останавливается прямо на плато, у подножия двух скал: Каменная Клад и пик Арабика. Однако сегодня решили обойтись без лагеря — на высокогорье будет холодно, нет ни воды, ни дров. Чтобы не ночевать в минусовой температуре, решили этим же днём перевалить через скалистый Каменный Клад, пройти мимо скалы Глаз Дракона вниз, к озеру Дзоу. Путь большой и тяжелый, да еще и погода может подложить свинью. Поэтому и встали рано.

Однако выйти быстро не смогли: состояние И. ухудшилось. Стало очевидно, что продолжить путь с нами она не сможет. После недолгих переговоров было решено эвакуировать её на внедорожнике охотников вместе с М-й. Мы оперативно позавтракали с кислыми минами, и вышли вчетвером. Погода была прекрасной, светило солнышко. Мы бодро пошли вверх по сужающемся ущелью.

Всё время вглядывался в горы, надеясь увидеть маленькую чёрную точку — горного козла. Но, говорят, животные почувствовали опасность и спустились вниз. Они почувствовали, а мы — нет.

⌘ ⌘ ⌘

На этот раз меня как самого слабого поставили вперёд. Хорошая погода и нежелание застрять на перевале в снег гнали вперёд, и сильные ребята сзади едва поспевали, порой даже отставая. Трёхчасовой путь до плато Арабика мы сделали примерно за полтора часа.

Вниз рюкзака обычно убирают часть палатки и спальник, и поэтому на нём удобно сидеть. Я так и не привык до конца — боялся случайно сесть слишком далеко, и так повредить камеру.Пейзажи за окном стремительно менялись — становилось меньше травы и больше камней. Наконец мы обогнули невысокую скалу Пирамида и вышли на небольшое плато, площадью в средний городской парк. Это она, Арабика.

Вниз рюкзака обычно убирают часть палатки и спальник, и поэтому на нём удобно сидеть. Я так и не привык до конца — боялся случайно сесть слишком далеко, и так повредить камеру.Пейзажи за окном стремительно менялись — становилось меньше травы и больше камней. Наконец мы обогнули невысокую скалу Пирамида и вышли на небольшое плато, площадью в средний городской парк. Это она, Арабика.

Такую пирамидку из камней зовут ту́ром. Тура складывают, чтобы обозначить нечёткий участок тропы.Арабика — довольно известное место. Нашим маршрутом и другими путями к ней ежегодно идут десятки, сотни спелеологов. Дело в том, что на Арабике находятся три глубочайшие пещеры мира. До самой глубокой пещеры Крубера-Ворнья (более 2 км вниз) можно было дойти за полчаса. Но мы торопились дальше, погода поджимала. Где-то в этих местах в прошлом году разбился вертолёт из Адлера, прилетевший спасать засыпанных снегом спелеологов, но следов катастрофы мы не нашли. Еще на плато я наконец согрелся — весь предыдущий путь шёл зябко.

Такую пирамидку из камней зовут ту́ром. Тура складывают, чтобы обозначить нечёткий участок тропы.Арабика — довольно известное место. Нашим маршрутом и другими путями к ней ежегодно идут десятки, сотни спелеологов. Дело в том, что на Арабике находятся три глубочайшие пещеры мира. До самой глубокой пещеры Крубера-Ворнья (более 2 км вниз) можно было дойти за полчаса. Но мы торопились дальше, погода поджимала. Где-то в этих местах в прошлом году разбился вертолёт из Адлера, прилетевший спасать засыпанных снегом спелеологов, но следов катастрофы мы не нашли. Еще на плато я наконец согрелся — весь предыдущий путь шёл зябко.

Арабика — лёгкая гора. В хорошую погоду с плато на неё поднимаются за час, и еще за час спускаются. Обычно разбивают лагерь прямо тут, у подножья. Но в эту ночь это было бы смертельно опасно, температура упадёт до минус пятнадцати.Справа плато ограничивал пик Арабики (2700 метров), вершина которого скрылась за облаками. Но нам следовало идти дальше, огибая внешне неприступные склоны Каменного Клада. Не знаю, что назвал кладом эту дьявольскую на вид скалу.

Арабика — лёгкая гора. В хорошую погоду с плато на неё поднимаются за час, и еще за час спускаются. Обычно разбивают лагерь прямо тут, у подножья. Но в эту ночь это было бы смертельно опасно, температура упадёт до минус пятнадцати.Справа плато ограничивал пик Арабики (2700 метров), вершина которого скрылась за облаками. Но нам следовало идти дальше, огибая внешне неприступные склоны Каменного Клада. Не знаю, что назвал кладом эту дьявольскую на вид скалу.

Видно, что на Клад не заберёшься — слишком круто. Придётся обойти в поисках более пологого склона.Спустя час мы продрались сквозь каменно-травянистые склоны и подошли к перевалу через Каменный Клад. Мы присели на скамейку на стоянке спелеологов, я достал камеру и сфотографировал наш путь наверх, скрытый облачной пеленой. До сих пор жалею, что не доставал камеру последующие шесть часов.

Видно, что на Клад не заберёшься — слишком круто. Придётся обойти в поисках более пологого склона.Спустя час мы продрались сквозь каменно-травянистые склоны и подошли к перевалу через Каменный Клад. Мы присели на скамейку на стоянке спелеологов, я достал камеру и сфотографировал наш путь наверх, скрытый облачной пеленой. До сих пор жалею, что не доставал камеру последующие шесть часов.

Где-то там наверху, за серией перевалов — ущелья Глаз Дракона.

Где-то там наверху, за серией перевалов — ущелья Глаз Дракона.

⌘ ⌘ ⌘

Подъём на Каменный Клад — второе тяжелейшее физическое испытание в этом походе. Вместо заявленного часа мы поднимались больше трёх. Ровная и крутая поверхность быстро закончилась, скалы стали грубыми и острыми, в них появились многометровые провалы и трещины. Чтобы подняться на десять метров вверх, порой приходилось тратить сто, обходя препятствия змейкой. На середине пути показалось, что сил совсем нет. Но мы поднимались выше и выше. Над нами вставала гряда, на которую приходилось забираться, чтобы увидеть впереди еще одну такую же. Спустя два часа на Каменный Клад наползла туча.

Идти было всё тяжелее и тяжелее. Жаль, я не догадался сфотографировать неземные виды, которые открывались перед нами. Хотелось поскорее перевалить через гору и начать спускаться, однако мы только набирали высоту.

Неожиданно стало холодней, начал дуть сильный ветер — под его порывами нас даже качало. Остановившись передохнуть и успокоить сердце, я заметил вокруг себя кружащиеся белые комочки — начался снегопад. Н. отправился наверх, искать потерявшийся в тумане путь, а мы быстро падали духом.

Когда Н. вернулся, мы решили спускаться. Мы набрали уже более 2600 метров, но до вершины перевала пришлось бы идти еще дальше. Уставшие и замерзшие, мы спускались бы вниз уже к вечеру, и ночевали бы в палатке, без костра и воды. Такая перспектива не радовала, и мы медленно побрели вниз, под нарастающим снегом.

⌘ ⌘ ⌘

Спустились к стоянке спелеологов спустя час — на земле уже везде лежал тонким слоем снег. Быстро перекусили под тентом, натянутым на палки, и решили пробиваться назад к охотничьим домикам в Гелгелуке. Думали также о том, чтобы заночевать прямо тут, в подножья Каменного Клада. Нас четверо в палатке, мы могли бы укрыться тентом и снегом. Однако спать в минусовой температуре не хотелось, да и перспектив было немного. Скорее всего, за ночь завалило бы не только перевал, но и путь домой. Мы быстро собрались и пошли.

Я успел переодеться, но, кажется, зря — спустя полчаса от липкого снега вымок весь. В расстёгнутые карманы куртки намело сугробы, мембрана в ботинках не справлялась с облепившим снегом. Мы шли и шли, растягиваясь: впереди сильный М. и я, подгоняемый страхом, позади уставшие Н. и Л.

⌘ ⌘ ⌘

На Арабику буквально забежали и пронеслись по ней почти галопом. Виды везде были фантастические. Еще пару часов назад плато было зелёным и даже кое-где цветущим пространством, а сейчас превратилось в зимнюю сказку. Всё было покрыто снегом, вместо кустов — сугробы. Пирамида, Арабика и Каменный клад скрылись за тучами, мы с Н. шли в каком-то забытии. Чтобы не запутаться, достали из кармана крохотный походный компас, и определили направление на Адлер. Туда и пошли по одной из едва различимых тропинок.

Спустя еще час, подойдя к входу в ущелье, я оглянулся — сзади, в сотнях метров позади, виднелись две яркие точки: Н. и Л. отдыхали, сидя прямо на заснеженном камне. Я сглотнул от фатализма происходящего, и мы начали спускаться вниз.

Идти вниз по снегу и скользким камням много сложнее, чем подниматься. Я согнул палку, едва не соскользнув вниз, в ущелье. Спустя пару минут мы потеряли тропинку и какое-то время шли просто по сырым заснеженным кустам по склону, пока не догадались вернуться и найти путь. Прямо по человеческой тропе шёл волчий след.

⌘ ⌘ ⌘

Путь назад был похож на плёнку, которую ускоренно перематывают в обратном направлении. Вскоре мы подошли к Гелгелуку. Спустившись на сотни метров, не застали снега. Вокруг была только мокрая от дождя трава, и в десятках километров внизу — Сочи, над которым издевательски светило солнце.

Боже, вот бы переместить туда, спустится на десятки километров вниз силой своего желания!За полчаса до милого домика, обитого российскими автомобильными номерами, на меня накатилась страшная усталось. Я брёл в насквозь промокшей одежде по тропе, замерзая. В разговоре с поляком М. мы перешли на английский, обсуждали изменения в жизни и страх смерти. Неожиданно я вспомнил про фотокамеру, которую таскаю в рюкзаке. Сбросил его прямо в лужу — с рюкзака свалилась куча снега, которую я принёс на плечах с Арабики. Разгрёб промокшие вещи, оттёр камеру от сырости, поставил на автоспуск, но добежать до М. не успел. Так получился наш слегка смазанный портрет. Кажется, мы здесь счастливые от необычных приключений и спасения.

Боже, вот бы переместить туда, спустится на десятки километров вниз силой своего желания!За полчаса до милого домика, обитого российскими автомобильными номерами, на меня накатилась страшная усталось. Я брёл в насквозь промокшей одежде по тропе, замерзая. В разговоре с поляком М. мы перешли на английский, обсуждали изменения в жизни и страх смерти. Неожиданно я вспомнил про фотокамеру, которую таскаю в рюкзаке. Сбросил его прямо в лужу — с рюкзака свалилась куча снега, которую я принёс на плечах с Арабики. Разгрёб промокшие вещи, оттёр камеру от сырости, поставил на автоспуск, но добежать до М. не успел. Так получился наш слегка смазанный портрет. Кажется, мы здесь счастливые от необычных приключений и спасения.

⌘ ⌘ ⌘

Подойдя к нашему домику в Гелгелуке, мы услышали внутри возню и русскую речь. Открыли двери и увидели внутри полдюжины лиц. Наше место уже заняли следующая группа туристов, что собиралась пройти нашим маршрутом на следующий день.

Мы развешивали мокрые вещи из рюкзаков и обсуждали приключения. Мы попали в снег, а они — в дождь, пока поднимались нашей вчерашней дорогой по серпантину. Ребята были такие же неопытные как и я, разве что не знали про мембранную одежду и обувь: их свитера и куртки промокли более безнадёжно, чем мои. В углу сидел их предводитель И. — опытный походник, который обычно водит группы на Эльбрус. Ребята рассказывал, что он даже брод переходит в треккинговых ботинках, а не в сменных.

Вечер мы провели в бесконечных разговорах и шутках. Н. готовил еду от нашей партии, И. — от партии завтрашних туристов. Мы пугали их байками о засыпанном снегом перевале, Н. договаривался с М-й внизу о нашей завтрашней эвакуации внедорожником по дороге охотников. Длинная полать в домике заполнилась спальниками. Я натянул слегка подсохшую шапку и радостно думал о том, что мои самые страшные приключения в этом походе закончились сегодня.

Это я так зря.

Глава 5. Эвакуация

Утром проснулись от холода, запаха бензина и шума двигателя. Прямо возле балагана кто-то возился и сердито сопел. Раздался стук в дверь, и на вежливый крик «Доброе утро!» гость сердито ответил «Кому доброе, а кому и нет». Это приехал наш спасательный отряд.

К спасению мы было не очень готовы, потому что машину ждали к обеду. Быстро собирались, засовывая в рюкзак сырые вещи, остатки продуктов и мокрые палатки. Водитель нервничал — он всю ночь пробивался сквозь снег на другом перевале, ночевал на вершине в дурацком балагане и ночью ремонтировал сломавшийся уазик. Вместе с ним приехало двое приятелей. Мы решили не думать о том, как поедем всемером с огромными рюкзаками.

⌘ ⌘ ⌘

Быстро загрузились под дождём, предчувствуя сложную дорогу по снегу. Мы вчетвером разместились на заднем сиденье, два приятеля водителя сели на переднее. Поехали, трясясь и посмеиваясь — ребята спереди поставили свои ружья так, что их дула качались и смотрели на нас поочерёдно. Дорога была ужасная, и качались так, что было страшно вывалиться из кабины.

Обычно абхазские внедорожники изношены чрезвычайно. В кабине приборы или выломаны, или не работают. Зеркала, поворотники, ручки — всё это отбито, сломано, разрушено.Машина ехала всё выше и выше. Дождь и мокрая трава сменились снегом и сугробами. Мы позли по серпантину выше в горы, двигатель ревел, а уазик штормило на ухабах.

Обычно абхазские внедорожники изношены чрезвычайно. В кабине приборы или выломаны, или не работают. Зеркала, поворотники, ручки — всё это отбито, сломано, разрушено.Машина ехала всё выше и выше. Дождь и мокрая трава сменились снегом и сугробами. Мы позли по серпантину выше в горы, двигатель ревел, а уазик штормило на ухабах.

Спустя час водитель Рома попросил нас выйти. Мы почти доехали до вершины перевала, остановившись от него в нескольких сотнях метров. Дорога тут была особенно крутая, и нашими жизнями решили не рисковать. Мы слегка замёрзшие высадились на снег и стали наблюдать за уазиком, который карабкался вверх изо всех сил. Получалось у него не очень.

⌘ ⌘ ⌘

Машина почти не ехала вверх, и за полчаса преодолела пару десятков метров. Приятели водителя прыгали на переднем и задом бамперах, толкали машину сзади и в бок. Время от времени продвижение останавливалось: Рома давал отдохнуть сцеплению, курил и стравливал давление в шинах. Перспективы доехать до вершины перевала становились сомнительными.

После перекура мы начали толкать уазик вверх руками. Так машина поехала чуть лучше, но было очевидно, что до вечера мы не выедем. Кроме того, из-под колёс летела шрапнель из здоровенных камнюг. Одна из них угодила точно в повреждённое колено Л.

Потолкав машину до ближайшего поворота серпантина, мы встряли окончательно. Рома пытался спустить давление в колёсах еще больше, ехал задом, даже посадил меня в салон для утяжеления машины — ничего не помогало. Кроме того, мы успели окончательно вымокнуть и подмёрзли. А снег только усиливался. Мне чудилось что я прямо вижу, как машину и нас постепенно засыпает.

Нам показалось, что ребята на уазике ведут себя странно. С одной стороны, они видят что машину вытащить не получается. С другой — бросать её не хотят. Они просто бродят вокруг застрявшего уазика, ругаясь и беспрерывно закуривая. Н. посмотрел на карту в телефоне и нашёл на ней какоё-то небольшое горное село в пяти километрах через перевал. Мы забрали из машины рюкзаки, перекрестились палками и пошли.

⌘ ⌘ ⌘

На перевал забрались довольно бодро, опыт вчерашнего дня помог. Наверху обнаружили милое голубое озерцо и пару старшеньких балаганов на его берегу. Выглядело симпатично, настоящий курорт из «Сияния»! В одним из них оставили записку для Ромы сотоварищи: «Мы идём вниз» (ради записки я пожертвовал страницу моего окончательно размокающего дневника). Как потом выяснилось, абхазы записки нашей не видели — значит, он лежит нам до сих пор. Вот кто-то найдёт и удивится!

Дорога вниз была бодрее. Мы всё также шли в снегу и тумане, но страху стало поменьше. Сбросив пару сотен метров высоты, мы сошли к перевалу пониже. До него уже доходили тёплые потоки с моря, поэтому снега было меньше и туман рассеивался. Мы чуть расслабились, и я снова полез в рюкзак за камерой. Жаль, кадры не передаёт настоящей картинки. Вдали виднелись совершенно зелёные соседние сопки, а мы стояли на белых, заснеженных.

Вниз по серпантину довольно быстро стравили еще пару сотен метров. Выпавший снег уже бодро таял на тропе, и вышли вниз словно по руслу ручейка. Вода в гидраторе кончилась, и я ел снег, снимая его с травы. Спустя пару часов мы дошли до балагана на небольшом холмике. Слева вдалеке лаяли собаки и мычали коровы. Справа далеко внизу виднелась небольшая деревушка: распаханные участки, пара машин под навесами, клубящийся дым от печек. Пахло теплом и спасением.

Пока мы спускались к деревне, с Сочи пришёл мощный дождь и снова заставил нас помокнуть. Вымотанные, мы устремились к ближайшему дому. Его дверь отворилась, и к нам вышел пожилой мужчина. Он издали крикнул сердитым голосом: «Ну чего вы возитесь? Заходите скорее, кому говорю!».

В этом месте и в этом доме нам суждено будет провести сутки, полные гостеприимства. Но об этом — в следующей главе.

Глава 6. Великое гостеприимство

Мы оказались в крохотной избушке Арутюн и Анджела, армян-амшенов. Они родились и выросли в этих местах, но большую часть года живут в Адлере. Сюда приезжают по глубокому зову родины: погулять среди гор, повидать родственников, собрать трав и орехов.

У дяди Арута был свой уазик, но его он не решился заводить. Говорит, хватит только на один раз, чтобы спуститься — подняться машина уже вряд ли сможет.

⌘ ⌘ ⌘

Избушка их состояла из двух половин, и представляла собой скорее облагороженный балаган.

Маленькая её часть — сколоченная из досок веранда, с небольшой железной печкой, столом и парой скамеек. Сквозь щели постоянно задувает холодный воздух, так что печка поглощает дрова без остановки. За стеной была большая часть здания, с толстыми стенами и щелями, забитыми авиационными рекламами и салфетками (позже выяснилось, что дядя Арут раньше работал в аэропорту) — это была часть для сна.

Горные коровы — сильные. Они пасутся на склонах, порой забираясь по крутым отвесам. Представляю, как тяжело пасти их.

Горные коровы — сильные. Они пасутся на склонах, порой забираясь по крутым отвесам. Представляю, как тяжело пасти их.

Мы бросили в угол рюкзаки и начали развешивать над очагом промокшие вещи, попутно рассказывая о наших приключениях. Дедушка Арут цокал языком, смешивая амшенские слова с русскими, и говорил метафорами: «Вот видишь на гора растёт цветок? Когда он распускается, то это к снегу. Цветок говорит: „Уе&%*ай отсюда“». Анджела заваривала нам горный чай, который на деле оказался мелиссой, замоченной в воде (но согревал отменно). Н. с печалью смотрел на гору и думал, как нам помочь оставшимся там непутёвым абхазам. На деревушку то наползало облако и начинался дождь, то всходило солнце. Время от времени вдалеке на перевале кто-то стрелял из ружья, словно подавая сигнал, и Н. печалился еще сильнее.

Среди коровьего стада затесалось несколько буйволов. Выглядят они как обычные бурёнки, только покрыты густой шерстью.Спустя час Арут увидел троих путников, сходящих по серпантину. Еще через несколько минут в избушку ввалились водитель Рома сотоварищи, чрезвычайно радующиеся печке. Мокрых вещей и греющихся тел стало больше.

Среди коровьего стада затесалось несколько буйволов. Выглядят они как обычные бурёнки, только покрыты густой шерстью.Спустя час Арут увидел троих путников, сходящих по серпантину. Еще через несколько минут в избушку ввалились водитель Рома сотоварищи, чрезвычайно радующиеся печке. Мокрых вещей и греющихся тел стало больше.

Погода меняется каждые пять минут. Выглянешь за дверь — там так.

Погода меняется каждые пять минут. Выглянешь за дверь — там так. Выпьешь рюмку, выглянешь снова — там уже так.И хозяева, и новые гости оказались армянами-амшенами. Последующий час они непрерывно обсуждали что-то, выпивали водку и чачу, обедали, выкладывали продукты на стол и ссорились, не желая забирать их как плату за гостеприимство. Вскоре водитель с друзьями начали натягивать на себя сырые штаны и свитера, собираясь идти пешком в Цандрыпш. Путь неблизкий — более 25 км по тяжелой разбитой дороге вниз. Напоследок хозяйка натянула на них большие целлофановые пакеты, проделав ножницами дырки для рук и ног. Начало темнеть, гости ушли, и мы остались одни.

Выпьешь рюмку, выглянешь снова — там уже так.И хозяева, и новые гости оказались армянами-амшенами. Последующий час они непрерывно обсуждали что-то, выпивали водку и чачу, обедали, выкладывали продукты на стол и ссорились, не желая забирать их как плату за гостеприимство. Вскоре водитель с друзьями начали натягивать на себя сырые штаны и свитера, собираясь идти пешком в Цандрыпш. Путь неблизкий — более 25 км по тяжелой разбитой дороге вниз. Напоследок хозяйка натянула на них большие целлофановые пакеты, проделав ножницами дырки для рук и ног. Начало темнеть, гости ушли, и мы остались одни.

Помогли Анжеле и принесли воды из ручья. Где не пил воду — везде она была чрезвычайно вкусной.

Помогли Анжеле и принесли воды из ручья. Где не пил воду — везде она была чрезвычайно вкусной.

⌘ ⌘ ⌘

Последующие несколько часов мы непрерывно ели и пили. Анжела выставляла на стол хлеб, овощи, сыр, Арут угощал нас самодельной водкой и «армянским» коньяком, который он лично настаивает в канистре на дубовых щепках.

Арут говорит: «Ешьте аджику, ребята! Горцы наверху есть не хотят, скалы мешают. Тогда они аджику едят, чтобы аппетит разбудить!»

Арут говорит: «Ешьте аджику, ребята! Горцы наверху есть не хотят, скалы мешают. Тогда они аджику едят, чтобы аппетит разбудить!» Печка у них дрянная. Дрова ест, а тепла не хранит. За вечер истопили столько, сколько у нас за неделю сжигают.Под конец, уже изрядно пьяный, я подсветил фонариком варенье из диких груш, и сделал этот фотоснимок.

Печка у них дрянная. Дрова ест, а тепла не хранит. За вечер истопили столько, сколько у нас за неделю сжигают.Под конец, уже изрядно пьяный, я подсветил фонариком варенье из диких груш, и сделал этот фотоснимок.

Мы готовы были ночевать в палатках прямо в продуваемой веранде, однако хозяева предложили нам сдвинуть две ненужные кровати в углу утепленной части дома (сами расположились за занавеской). Мы свалились на кровати под тяжелые и пыльные одеяла. Первые несколько часов я мучался, придавленный приступом тяжелого похмелья, но потом уснул. Время от времени тихое радио на стене прерывалось радиообменом между самолётами и диспетчером в аэропорту Адлера. В этот день дневника я не вёл — сил не хватило.

⌘ ⌘ ⌘

На следующее утро мы быстро договорились с соседом Арута — он днём собирался отвезти машину картошки, и согласился взять нас с собой. Мы загрузились в его уазик, попрощавшись с хозяевами нашего домика. Напоследок Анжела вынесла нам пучки горных трав. Я пью сейчас отвар из них и вспоминаю удивительное гостеприимство этих людей. Спасибо вам, замечательные!

Поляк М. ушёл утром пешком, сам. Н. не хотел его отпускать, но и переубедить не смог. Поляку выдали карту, телефон и объяснили дорогу. Он уверил нас в понимании пути, а после весело загашал в обратную сторону. Мы со смехом развернули его в правильном направлении, но у Н. прибавилось поводов для беспокойства.

Пока ехали вверху, я сильно замёрз сидеть в машине. Внизу стало жарко, но я постеснялся снимать брюки.Дорога вниз была тяжелой и пугающей. По ней может проехать только специально оборудованный джип, хотя по словам водителя-амшена когда-то в деревню ездили на легковушках. Удивительно, но жители села не очень-то жалуют возможный ремонт дороги: берегут свою отдалённость и самостоятельность.

Пока ехали вверху, я сильно замёрз сидеть в машине. Внизу стало жарко, но я постеснялся снимать брюки.Дорога вниз была тяжелой и пугающей. По ней может проехать только специально оборудованный джип, хотя по словам водителя-амшена когда-то в деревню ездили на легковушках. Удивительно, но жители села не очень-то жалуют возможный ремонт дороги: берегут свою отдалённость и самостоятельность.

Я никогда не видел настолько разбитой дороги. Машина то прыгала на камнях, раскачиваясь, то ныряла в глубоченные лужи. Водитель иногда рассказывал: «Вот тут пару лет назад уазик наехал колесом на камень. Машину накренило, пассажир выпал и его джипом придавило. Вон и памятник ему стоит». Я только сильнее вжимался в кресло.

На обратном пути пересеклись с водителем Ромой сотоварищи — он отправился спасать свою машину на другом внедорожнике, еще более разбитом. В салоне сидело еще больше народу, в том числе какие-то дремучие старики. Мы мысленно пожелали ему удачи.

⌘ ⌘ ⌘

Спустя пару часов начали проявляться следы жизни. Дорогу нам перешло стадо коров, чуть ниже вдоль дороги валялся брошенный автобус. Спустя несколько километров мы остановились возле дома, который на первый взгляд выглядел заброшенным. Из избушки вышел лохматый мужчина с охотничьим ножом на поясе, и разговорился с нашим водителем. Когда мы отъехали, он рассказал: «Странный человек. С инопланетянами разговаривает. У него жена учительницей была, каждый день пешком в школу ходила. Однажды её кто-то по доброте подвёз. Так он узнал и убил её из ревности».

За поход я повидал немало черепов крупных животных. Всё время хотел припрятать один и привезти домой, но не решился.Водитель оставил нас в пяти километрах от дома — ему требовалось поехать в другую сторону, а после нужно было подняться обратно в горную деревню. Мы на оставшиеся наличные деньги поймали нового водителя, совершенно старого и седого деда на микроавтобусе-буханке.

За поход я повидал немало черепов крупных животных. Всё время хотел припрятать один и привезти домой, но не решился.Водитель оставил нас в пяти километрах от дома — ему требовалось поехать в другую сторону, а после нужно было подняться обратно в горную деревню. Мы на оставшиеся наличные деньги поймали нового водителя, совершенно старого и седого деда на микроавтобусе-буханке.

Автобус был почти полностью сгнивший, непонятно как вообще он мог перемещаться. В кабине не было ни единого прибора, кроме руля и какого-то рычага, а в пассажирском салоне на дне зияли дыры размером с ведро.

Мы заехали к какому-то источнику, набрали воды «Хорошая, святая!» — заявил дед. А после поехали прямо по руслу ручья. Воды было выше колена, и она едва не заливалась в салон через дыры в полу. Мы хохотали от невероятного приключения и советовали Н. высунуть в дыру руки, чтобы поймать на ходу форелину для ужина.

И вот спустя четверо суток после начала приключения мы добрались домой, в Цандрыпш — обнялись с М-й, выпили пару бутылок вина и поспали наконец на нормальной постели.

⌘ ⌘ ⌘

На этом приключенческая часть моего рассказа заканчивается. Мы путешествовали четыре дня вместо запланированных восьми: не ночевали на берегу озера Гега, не пришли пешком к Рице. Но мы два раза вытаскивали себя из снежного ада, делили кров с замечательными горными армянами, путешествовали на уазиках и вообще здорово провели время.

Дальше будет фотографический рассказ про Цандрыпш и Абхазию, по которым я путешествовал в оставшееся время.

Глава 7. Застывшее время

Начну с Цандрыпша, где располагалась наша база и где я провёл остаток путешествия, совершая вылазки в Сухуми и другие места.

Цандрыпш — это небольшой посёлок в пяти километрах от границы с Россией. Когда-то он назывался Гантиади, по-грузински — «Рассвет». Здесь жили десятки тысяч человек и работали огромные санатории, в которые приезжали счастливые советские отдыхающие. И сюда, в самый отдалённый от Грузии кусочек Абхазии, в августе 1992 года пришла гражданская война: грузинский десант высадился прямо на пляж Цандрыпша и отрезал Абхазию от российской границы.

Сегодня Цандрыпш — это большая деревня в сотню домов. Они лепятся друг к другу заборами, заросшими виноградниками, и протянулись на сотни метров вдоль моря: от речки Лапсы до Белых Скал — единственного места на черноморском побережье, где мрамор выходит прямо в море.

⌘ ⌘ ⌘

Как и раньше, жители промышляют сдачей жилья отдыхающим. Любое капительное строение старательно перестраивается, разрастаясь вверх и вширь. На месте небольшого балагана появляется трёхэтажный особняк, нарезанный на крохотные комнатки. В сезон каждую сдают за 300-500 рублей в сутки. Сейчас несезон, и можно сторговаться даже за 100 рублей. Не уверен, что когда-нибудь где-нибудь увижу жильё дешевле.

Хозяева нашего дома — пожилая семейная пара армян-амшенов, Соломон и Перуза. Перуза тучная и медленная женщина, вынужденная зимовать в скучном Цандрыпше ради престарелой мамы, которой дорог дом и эти места. Соломон — неторопливый лысый мужчина, который обычно сидит на корточках во дворе или принимает нелепые позы на диване под шезлонгом. Он уголовник, недавно вышедший после многолетнего заключения. В его повадках, жестах, мимике и голосе чувствуется удивительная натура, о которой хоть книгу пиши, хоть сериал снимай. Как сядет на стул, как скажет: «Все думали я сдох!». Потрясающей комичности персонаж, оживший герой анекдотов.

У Соломона и Перузы традиционно останавливаются туристы и спелелоги. М-а. и Н. живут тут уже третье лето, и каждый год Соломон с Перузой пытаются слегка обмануть своих гостей. То запретят жарить свинину, потому что газа много расходуется. То продадут варенье в два раза дороже, чем на соседнем рынке. То потребуют сто рублей за пользование стиральной машиной. То выругают за якобы испорченную сковороду. Каждый год регулярные постояльцы подумывают переселиться в другой дом, и каждый год это срывается — посёлке все армяне и все друг другу родственники. Куда сбежишь из этого огромного этнического организма?

⌘ ⌘ ⌘

Выйдешь из дома — упрёшься в разрушенный железнодорожный вокзал. Сквозь него до сих пор ходят поезда из России, делая небольшую остановку и устремляясь дальше, через Гагру в сторону Сухуми. Я прогулялся вдоль путей, удивляясь былой красоте дороги. Иногда вода подступала к ним так близко, что даже становилось не по себе. Море и рельсы!

Постеснялся залезть внутрь, только посмотрел через разбитые окна на остатки былого величия.

Постеснялся залезть внутрь, только посмотрел через разбитые окна на остатки былого величия. Как я понимаю, «2005» — это расстояние до Москвы, в километрах.Между Цандрыпшом, вокзалом и посёлком втиснулся огромный заброшенный санаторий, кажется он назывался «Донской Табак». От санатория остался галечный пляж длиной в добрых пару километров, заросшие корты, закрытые туалеты, развалившиеся бетонные конструкции на берегу и пустые жилые корпуса. Даже советские вывески еще не до конца растворились во времени.

Как я понимаю, «2005» — это расстояние до Москвы, в километрах.Между Цандрыпшом, вокзалом и посёлком втиснулся огромный заброшенный санаторий, кажется он назывался «Донской Табак». От санатория остался галечный пляж длиной в добрых пару километров, заросшие корты, закрытые туалеты, развалившиеся бетонные конструкции на берегу и пустые жилые корпуса. Даже советские вывески еще не до конца растворились во времени.

Каждый вечер я традиционно купался в море, морщась от необходимости ходить по булыжникам. Особенно приятно было купаться в заходящих лучах солнца. Стоишь в набегающих волнах и смотришь, как сквозь солнечный круг в сочинский аэропорт медленно заходит очередной авиалайнер.

⌘ ⌘ ⌘

Если пройти или проехать несколько километров дальше, то береговая линия вдруг поднимется вверх почти отвесно. Смелые ребята забираются на бетонные конструкции, которые над ней возвышаются. До моря десять метров по прямой вперед, и сотня — вниз.

Жаль, нет кадра с другой бетонной конструкции. Там прямо под ней лежала рухнувшая вниз легковая автомашина.

Жаль, нет кадра с другой бетонной конструкции. Там прямо под ней лежала рухнувшая вниз легковая автомашина. Ходить по этим штукам было страшно.Чтобы проехать еще дальше, следует сесть на маршрутку. Они носятся вперед и назад по автомобильной дороге, что тянется вдоль побережья рядом с железнодорожной. В салоне всегда будет уставший школьник в белой рубашке и его мама, стайка бравых парней с наушниками и пошлыми шуточками (обычно сидят на заднем ряду), а также испуганные путешественники-лоукостеры с чемоданом и сумкой, нетрезвый старик и девушка, который он старательно рассказывает истории, пытаясь положить морщинистую руку на плечо.

Ходить по этим штукам было страшно.Чтобы проехать еще дальше, следует сесть на маршрутку. Они носятся вперед и назад по автомобильной дороге, что тянется вдоль побережья рядом с железнодорожной. В салоне всегда будет уставший школьник в белой рубашке и его мама, стайка бравых парней с наушниками и пошлыми шуточками (обычно сидят на заднем ряду), а также испуганные путешественники-лоукостеры с чемоданом и сумкой, нетрезвый старик и девушка, который он старательно рассказывает истории, пытаясь положить морщинистую руку на плечо.

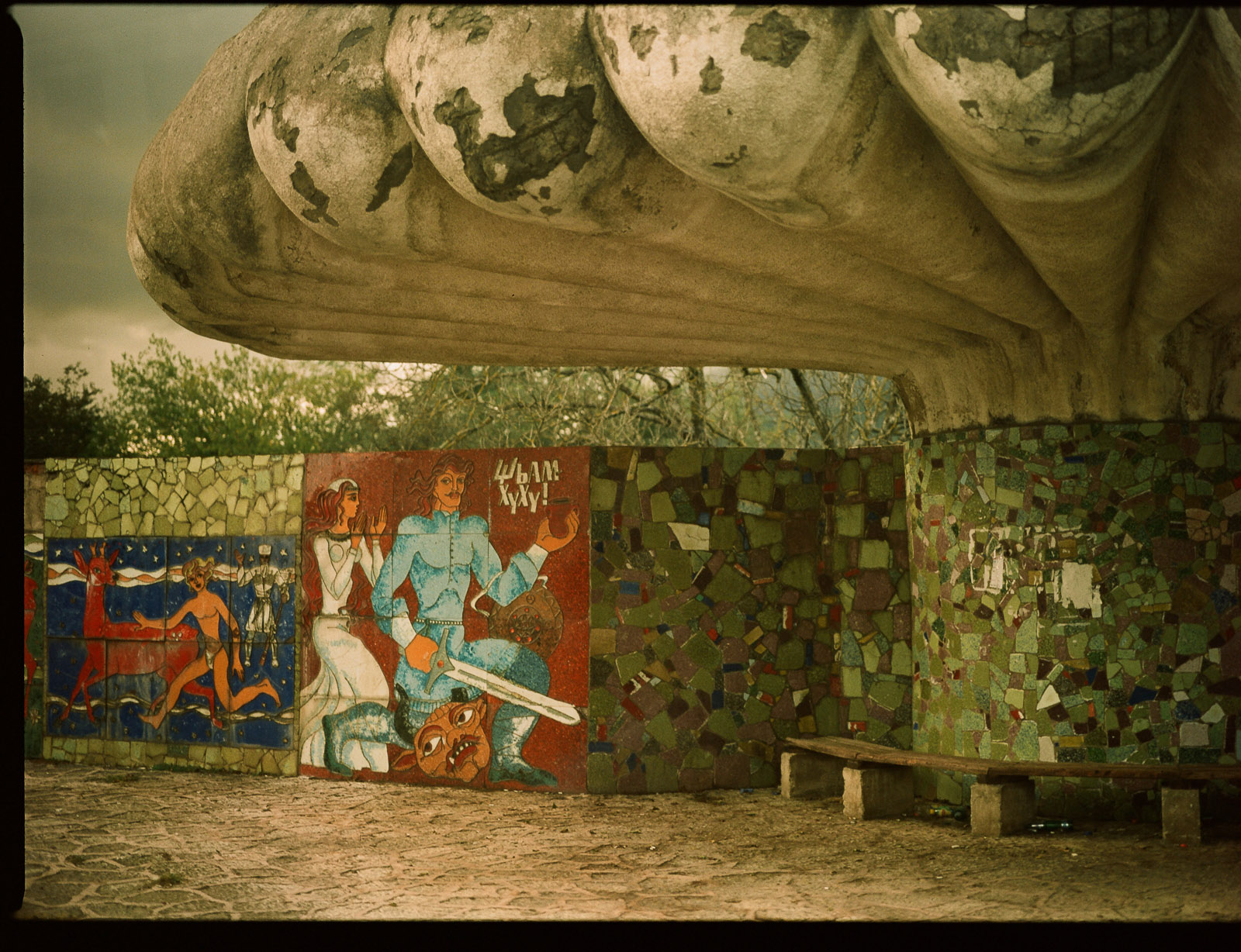

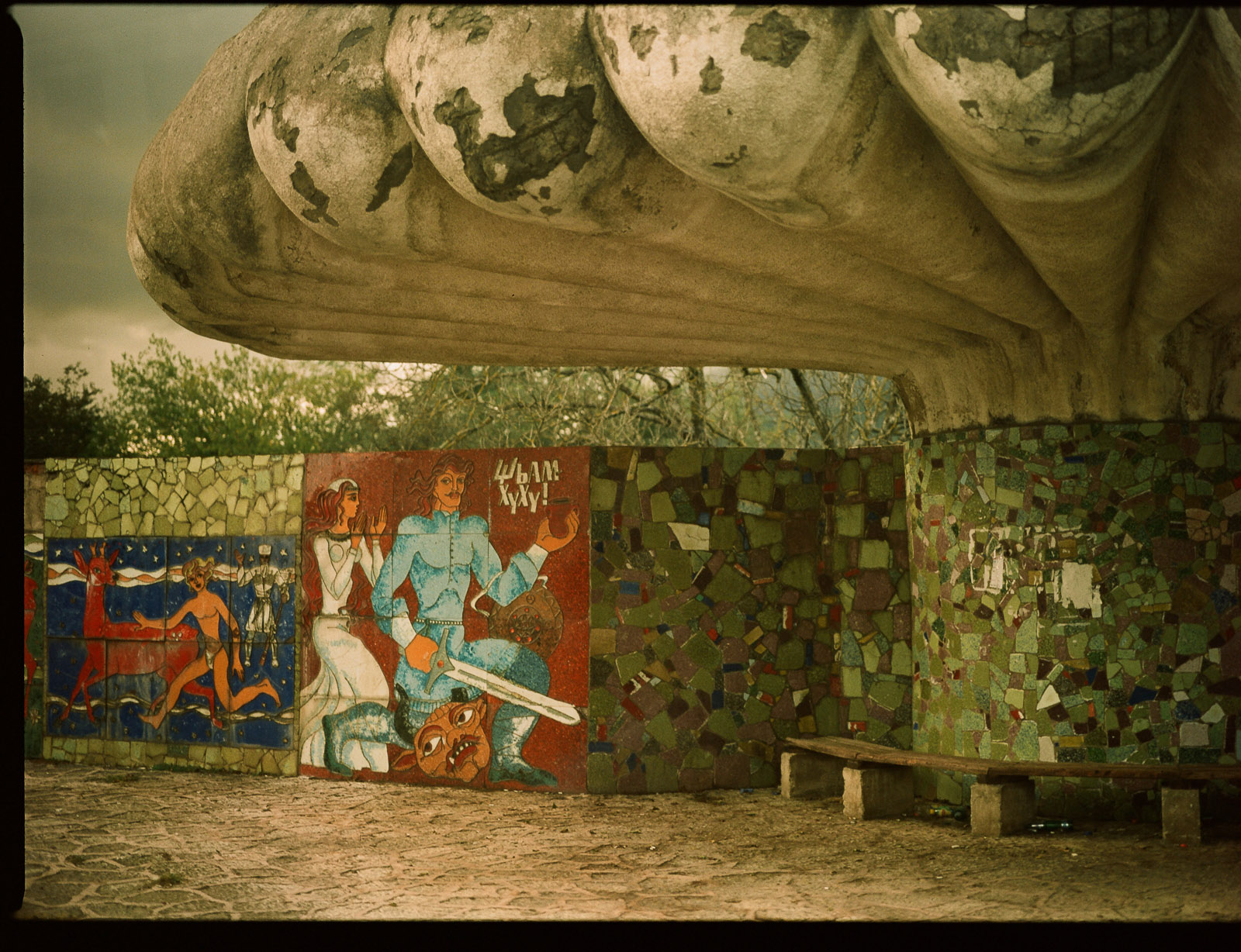

Маршрутка летит мимо бетонных остановок-ракушек — говорят, это дипломная работа Зураба Церетели. Полчаса пути привезут к кафе, где уже много лет делают одинаково хорошие хачапури. Каждый год они дорожают на 10 рублей, но это ничего.

Не могу понять, эти надписи — на абхазском? Шьал ХуХу!Хозяйка кафе извиняется за шум, рядом проходит свадьба. В туалет лучше не ходить, чтобы не пугаться. Ну а еще можно рискнуть и заказать «домашний холодный торт». Хипстеры безошибочно узнают в этом блюде панакотту, но только сваренную не на сливках, а на сметане.

Не могу понять, эти надписи — на абхазском? Шьал ХуХу!Хозяйка кафе извиняется за шум, рядом проходит свадьба. В туалет лучше не ходить, чтобы не пугаться. Ну а еще можно рискнуть и заказать «домашний холодный торт». Хипстеры безошибочно узнают в этом блюде панакотту, но только сваренную не на сливках, а на сметане.

Знаменитый хачапури по-аджарски. Его еще называют лодочкой. Принято отламывать от такого по кусочку, макая в жидкое яйцо, что налито в центре.

Знаменитый хачапури по-аджарски. Его еще называют лодочкой. Принято отламывать от такого по кусочку, макая в жидкое яйцо, что налито в центре.

Все эти места и впечатления такие странные и одновременно тёплые, что сердиться нет ни сил, не желания. Просто живёшь вне времени, радуешься солнцу и морю.

Вино в Абхазии стоит смешных 200 ₽ за бутылку. Но я ни разу не видел виноградников. Где они выращивают столько винограда для всего вина?

Вино в Абхазии стоит смешных 200 ₽ за бутылку. Но я ни разу не видел виноградников. Где они выращивают столько винограда для всего вина?

Глава 8. Мандариновый край

Я немного где был в Абхазии, только базовом Цандрыпше, в Сухуми, в Новом Афоне и на озере Рица. Еще некоторое расстояние проделал пешком по этим местам, несколько раз ездил на такси и маршрутках. Расскажу об общем впечатлении от страны.

⌘ ⌘ ⌘

Абхазия кажется мне страной-травмой. Она похожа на руку, которую сломали дважды. Сначала после распада Советского союза она вынуждена была выживать на остатках бюджетного туризма из России, а сразу после в маленькой стране прошла война: с высадкой десанта, сбитыми пассажирскими самолётами и вертолётами, геноцидом, обстрелами жилых кварталов. Абхазия не пришла в себя ни после первого, ни после второго удара. Рука срослась плохо, и ослабла.

Если что-то разрушено войной или бедностью, то оно крайне редко восстанавливается. Молчаливые памятники былой роскоши и печальным событиям.

Если что-то разрушено войной или бедностью, то оно крайне редко восстанавливается. Молчаливые памятники былой роскоши и печальным событиям. Автобус на базе грузового ЗИЛ-а. Почему нет?

Автобус на базе грузового ЗИЛ-а. Почему нет? Возле какого-то святого источника — множество лент. Видел, как люди подходят и подвязывают свои ленты. Интересно, для чего так делают, что это означает?Сейчас Абхазия выживает как может. Весной, летом и в начале осени в страну едут миллионы туристов, привлекаемые смешной ценой за отдых. Семьи учителей, пенсионеров, младших чиновников с детьми и родителями снимают комнатушки у моря, жуют виноград и ходят по гальке. А спустя пару недель укатывают в свой Орёл или Липецк на загруженной сыром и эвкалиптом «девятке».

Возле какого-то святого источника — множество лент. Видел, как люди подходят и подвязывают свои ленты. Интересно, для чего так делают, что это означает?Сейчас Абхазия выживает как может. Весной, летом и в начале осени в страну едут миллионы туристов, привлекаемые смешной ценой за отдых. Семьи учителей, пенсионеров, младших чиновников с детьми и родителями снимают комнатушки у моря, жуют виноград и ходят по гальке. А спустя пару недель укатывают в свой Орёл или Липецк на загруженной сыром и эвкалиптом «девятке».

В стране почти ничего не развивается. Состояние экономики — покинутость с элементами лёгкой консервации. Централизованно ничего не строится и не производится. Муравьи больше не таскают палочки в общую кучу муравейника, а старательно расширяют в нём свои норки-комнатки, надеясь что всё не рухнет окончательно. Дороги, мосты, общественные здания дай бог если слегка ремонтируются. Интересно, сколько всё это еще выстроит?

Носить монохромную одежду не очень сложно. Я даже купил чёрно-белое туристическое снаряжение. А вот найти черное полотенце — это явно невыполнимая задача.

Носить монохромную одежду не очень сложно. Я даже купил чёрно-белое туристическое снаряжение. А вот найти черное полотенце — это явно невыполнимая задача. Абхазские вокзалы и железнодорожные станции достойны отдельного путешествия и даже фотоальбома.Важно понимать, что добрая половина жителей Абхазии — это граждане России. У обычного прохожего на улице четыре паспорта: по паре обычных и заграничных, от России и Абхазии. Они живут в стране полгода, зарабатывая на туристах. А зимой уезжают обратно в Адлер или Сочи, в лучшую инфраструктуру. Представляю, как пустеет страна в несезон.

Абхазские вокзалы и железнодорожные станции достойны отдельного путешествия и даже фотоальбома.Важно понимать, что добрая половина жителей Абхазии — это граждане России. У обычного прохожего на улице четыре паспорта: по паре обычных и заграничных, от России и Абхазии. Они живут в стране полгода, зарабатывая на туристах. А зимой уезжают обратно в Адлер или Сочи, в лучшую инфраструктуру. Представляю, как пустеет страна в несезон.

⌘ ⌘ ⌘

Абхазия выглядит как настоящий заповедник позднесоветской курортности. Многие здания и сооружения сохранились с восьмидесятых годов и стоят почти нетронутыми: пустые санатории, предприятия, дома. Если кто-то пересмотрел «Приключений Электроника», то можно смело ехать в Абхазию и устраивать ню-фотосессии на крыше заброшенной шестнадцатиэтажной гостиницы.

Абхазские коровы отличаются смесью глупости и смелости.С другой стороны, всё это навевает тоску и грусть. Если в горах чувствуешь себя почти что астронавтом, брошенным выживать в опасной среде, то в Абхазии ощущаешь белым горожанином, который приехал на странный Восток. Вроде все вокруг ходят с айфонами, но непонятно что делать, если у тебя отберут твой собственный. В Абхазии есть вай-фай, но нет ощущения, что ты в безопасности. Уж не думал, что переходя абхазо-российскую границу я буду чувствовать гордость от приобщения к цивилизации.

Абхазские коровы отличаются смесью глупости и смелости.С другой стороны, всё это навевает тоску и грусть. Если в горах чувствуешь себя почти что астронавтом, брошенным выживать в опасной среде, то в Абхазии ощущаешь белым горожанином, который приехал на странный Восток. Вроде все вокруг ходят с айфонами, но непонятно что делать, если у тебя отберут твой собственный. В Абхазии есть вай-фай, но нет ощущения, что ты в безопасности. Уж не думал, что переходя абхазо-российскую границу я буду чувствовать гордость от приобщения к цивилизации.

Возле Сухуми в море стоит брошенный сухогруз, с которого рыбачат умельцы. Вот бы побывать на нём!

Возле Сухуми в море стоит брошенный сухогруз, с которого рыбачат умельцы. Вот бы побывать на нём!

⌘ ⌘ ⌘

Ладно, хватит ныть. Расскажу лучше про Рицу. Это самый главный абхазский курорт. Рица — это реликтовый национальный парк с водопадом и двумя озёрами, большим и маленьким.

В ущелье всегда холодно — солнце в него почти не ныряет.

В ущелье всегда холодно — солнце в него почти не ныряет. Дай абхазу красивое озеро, и он быстро придумает про него легенду: с мудрым старцем, злодеями и разными чудесами.Озёра образовалось тысячи лет назад, когда от скалы Пшегишвы откололся огромный кусок, который перекрыл русло речки Лашупсы. Кусок этот размером с гору, так что между озёрами примерно четыре часа пешком по небольшому перевалу. Кстати, к Малой Рице мы должны были прийти спустя восемь дней похода. Даже посидели бы на обрыве Пшегишвы, с которого откололась скала. Вот это место.

Дай абхазу красивое озеро, и он быстро придумает про него легенду: с мудрым старцем, злодеями и разными чудесами.Озёра образовалось тысячи лет назад, когда от скалы Пшегишвы откололся огромный кусок, который перекрыл русло речки Лашупсы. Кусок этот размером с гору, так что между озёрами примерно четыре часа пешком по небольшому перевалу. Кстати, к Малой Рице мы должны были прийти спустя восемь дней похода. Даже посидели бы на обрыве Пшегишвы, с которого откололась скала. Вот это место.

А Большая Рица — это популярный курорт. К озеру проложили хорошую автодорогу, по которой автобусами свозят туристов. Дорога также опоясывает само озеро. Я долго думал, сколько сил и средств потребовалось, чтобы пробить такую трассу к горному озеру. Но загадка быстро разрешилась: на противоположном конце водоёма стоит дача Сталина, в которой он даже несколько раз бывал. А недалеко есть и еще одна дача. Смотреть их мы не поехали.

Маленькие белые точки — это лодки. Озеро очень большое, его вряд ли обойдёшь по периметру за день.

Маленькие белые точки — это лодки. Озеро очень большое, его вряд ли обойдёшь по периметру за день. Порой было жаль, что горный поход закончился так быстро.Вообще Рица — это удивительное место. В Швейцарии или Франции озеро стало бы курортом мирового уровня, а в Абхазии на него с неохотой едут бюджетные российские путешественники. Только представьте: огромное зеркало воды цвета глаз твоей бывшей. В прозрачном озере водится настоящая форель, которую можно поймать и пожарить на обед. По поверхности воды плавают педальные лодочки с отдыхающими, где-то вдалеке кто-то наверняка купается, наплевав на запрет. А над всем этим стоят горы с заснеженными вершинами. Красота!

Порой было жаль, что горный поход закончился так быстро.Вообще Рица — это удивительное место. В Швейцарии или Франции озеро стало бы курортом мирового уровня, а в Абхазии на него с неохотой едут бюджетные российские путешественники. Только представьте: огромное зеркало воды цвета глаз твоей бывшей. В прозрачном озере водится настоящая форель, которую можно поймать и пожарить на обед. По поверхности воды плавают педальные лодочки с отдыхающими, где-то вдалеке кто-то наверняка купается, наплевав на запрет. А над всем этим стоят горы с заснеженными вершинами. Красота!

Еще вокруг озера есть бесчисленные кафе, мини-отели, станции проката чего угодно, экскурсионные кабинки и прочая ерунда. К сожалению, качество и сервис тут абхазский, а цены чрезмерно высокие. Зато при каждом кафе есть котик, который ждёт форельных костей.

В парке есть водопад, к которому туристов везут на джипах по довольно разбитой дороге. Скорее всего это подают как отдельное развлечение, но нас уже ничем не удивишь. А водопад, кстати, очень милый. Вода в нём льётся не сверху скалы, а бьёт прямо из её середины.

Возле водопада особенно не пофотографируешь — падающая вода создаёт облако мелких капель. Но И. всё же попробовала.В Рице много продают горного мёда — туристы его любят. Мёд собирают прямо в ущельях. Одни пасеки стационарные, как на фото, другие устанавливают на принцепы (жаль я такое не сфотографировал). Не понимаю правда, где пчёлы находят столько цветов для сбора мёда.

Возле водопада особенно не пофотографируешь — падающая вода создаёт облако мелких капель. Но И. всё же попробовала.В Рице много продают горного мёда — туристы его любят. Мёд собирают прямо в ущельях. Одни пасеки стационарные, как на фото, другие устанавливают на принцепы (жаль я такое не сфотографировал). Не понимаю правда, где пчёлы находят столько цветов для сбора мёда.

Еще в парке, как и вообще в Абхазии, много ценных пород деревьев. Рассказывали, что их активно вырубают и экспортируют, в основном в Турцию. На границе каждый второй турист из России стоит с большим веником эвкалипта, хотя его запрещено вывозить из Абхазии. Но всем всё равно.

Срубленное дерево пахло очень приятно: тепло и маслянисто. Хотелось забрать с собой кусочек.Еще побывал в Новом Афоне. Это небольшой городишко, который существует тут минимум с III века. Главная достопримечательность городка — Новоафонский монастырь, который построили в конце XIX века. Удивительно, как такое сооружение воздвигли на вершине небольшой горы: срезали её часть, вручную притащили все стройматериалы. Позже здесь организовали дачу Сталина, а сейчас монастырь активно восстанавливают. Удивительной красоты место, порядком загаженное хаотичной торговлей и неконтролируемым туризмом.

Срубленное дерево пахло очень приятно: тепло и маслянисто. Хотелось забрать с собой кусочек.Еще побывал в Новом Афоне. Это небольшой городишко, который существует тут минимум с III века. Главная достопримечательность городка — Новоафонский монастырь, который построили в конце XIX века. Удивительно, как такое сооружение воздвигли на вершине небольшой горы: срезали её часть, вручную притащили все стройматериалы. Позже здесь организовали дачу Сталина, а сейчас монастырь активно восстанавливают. Удивительной красоты место, порядком загаженное хаотичной торговлей и неконтролируемым туризмом.

Эпилог. Рюкзак с впечатлениями

Когда немногочисленные знакомые с опытом горных походов рассказывают о своих впечатлениях, они обычно с восхищением заявляют о величии гор, тщетности своего бытия на перевалах. Говорят, что влюбились в эти заснеженные вершины, и что видят в урочищах неописуемую красоту. Я должен был бы скептически фыркнуть: «Всё это ерунда!», но на самом деле мои знакомые правы.

Горы — это правда величественно, красиво и даже пугающее. Кажется, в мире немного природных явлений, на которые можешь смотреть с открытым ртом — и горы к таким точно относятся. Это особенно ощущалось выше уровня леса, где встретил необычную, безжизненную атмосферу. Чувствуешь, что выходишь из привычного природного мира куда-то в непонятную среду: в ней своя погода и своё ощущение времени. Мне было странно ощутить всё это. Бесспорно, я никогда раньше не чувствовал такого благоговения перед природой.

Мне также понравился вкус приключений, хоть они и не ожидались в нашей походной программе. Два раза мы оказывались в экстремальных ситуациях, и оба раза выходили, сделав над собой усилие. Думаю, это помогло моему умению успокаиваться, брать себя в руки. Если подумать, то спокойствию в стрессовые моменты можно научиться только практикой таких моментов.

Еще мне понравился походный быт. Здорово быть автономным, носить в рюкзаке всю свою жизнь на неделю вперёд: еду, дом, одежду, необходимые вещи и даже чуть излишеств. Ощущаешь себя человеком-улиткой. Мне нравилась грубая походная еда: супы, каши, макароны, хлеб и сало. Сидишь в ста километрах от цивилизации и пьёшь чай с сушками под звёздным небом. В этом есть гастрономическая романтика. Кстати, а какие там звёзды над головой! Я никогда не видел столько звёзд, созвездий и туманностей.

Еще странно ощущать самодостаточность своего тела. Когда ты живёшь в городе, то постоянно полагаешься на разные штуки: горячую воду в кране, стиральную машину, духовку и чайник. В горах оказывается, что безо всего этого можно обойтись. Единственный источник тепла в походе — это ты сам, твоё тело. Промок? Высохнешь. Замёрз? Согреешься. В городе порой думаешь: «О ужас, у меня влажные носки! Что теперь делать?». В походе это такая мелочь и глупость, что просто мысль о ней не вызывает даже улыбки. Учишься игнорировать трудности — и тогда они уходят сами собой.

Перед началом похода я парился о вещах, которые на самом деле оказались неважными. Например, думал о том как бы мне помыть голову и побриться. Но на деле несвежие волосы и лёгкий запах поношенного тела совсем не мешают, когда тебе нужно пройти пятнадцать километров по горам, а после натаскать воды и напилить дров. Раньше я ныл от малейшего отсутствия гигиены, но сейчас понял что легко смогу переносить такие тяготы. Да и не тяготы это вовсе, зачем себя обманывать.

А вот физическая тяжесть похода была ощутимой — к такому я не был готов. Идти по горам утомительно, изматывающе. Словно ты занимаешься в тренажером зале, но не пару часов, а весь день с часовым перерывом на обед. Кроме индивидуальной тяжести есть и общая, ведь походники идут группой. Важно худо-бедно держать темп, не отставать. Я правда очень устал идти, и за три дня переходов похудел на шесть килограммов. Хотел даже поныть тут о том, как это было тяжело, но физические испытания были и прошли, не оставив после себя унизительных чувств. Думаю, в следующий раз я буду готов к этому морально, и всё пройдёт легче.

Мой горный поход был авантюрой, на которую я решился за полчаса. Ожидания от него менялись: от страшного испытания на скалах до хипстерской прогулки с плёночной фотокамерой. На деле я получил несколько дней крепкой физической работы и природные впечатления, которых не увидишь на картинках и до которых не доедешь на автобусе. Не скажу, что я подсел на походы и стал заядлым пешим путешественником, но с приятной улыбкой думаю о повторении своего опыта. Прямо сейчас я смотрю на свой походный рюкзак, ставший мне кем-то вроде приятеля, и планирую приключение, в которое мы с ним отправимся летом будущего года.