Съездили на выходных в Дублин: посмотрели на море и чаек, послушали хитрую британскую речь, на переходах смотрели сначала направо, потом налево (на самом деле туда и обратно одновременно, потому что запутались), попробовали «Гиннес», гоняли чаек, нюхали виски. Вышло вроде неплохо.

Поездка в Дублин начинается с визы. Ирландская виза — самая сложная и мутная из всех, кто мне довелось получать. На сайте посольства Ирландии в Берлине написано, что из-за высокой загруженности заявления на визу рассматривают месяц или больше. Документов потребовалась целая стопка: копии всех страниц обоих паспортов, справки-свидетельства-выписки. Всё это якобы нужно перевести на английский и заверить нотариально. Одним словом, если собирать документы ровно так, как просит посольство, то в Ирландию можно и не ехать. Но мы собрали кое-как что было и пришли.

Забавно, что посольство — это две комнатки в бизнес-центре, и зал ожиданий с картами, брошюрами и книгами. Кто же знал, что в посольстве работают леприконы, которые будут мучать нас целый месяц! Всего к ним пришлось сходить раз пять и отправить дюжину имейлов. Я даже принес им распечатку своих банковских транзакций за полгода на тридцати страницах. В итоге визу дали за день до отлёта. Даром что она нежно называется по-гэлльски, Viosa.

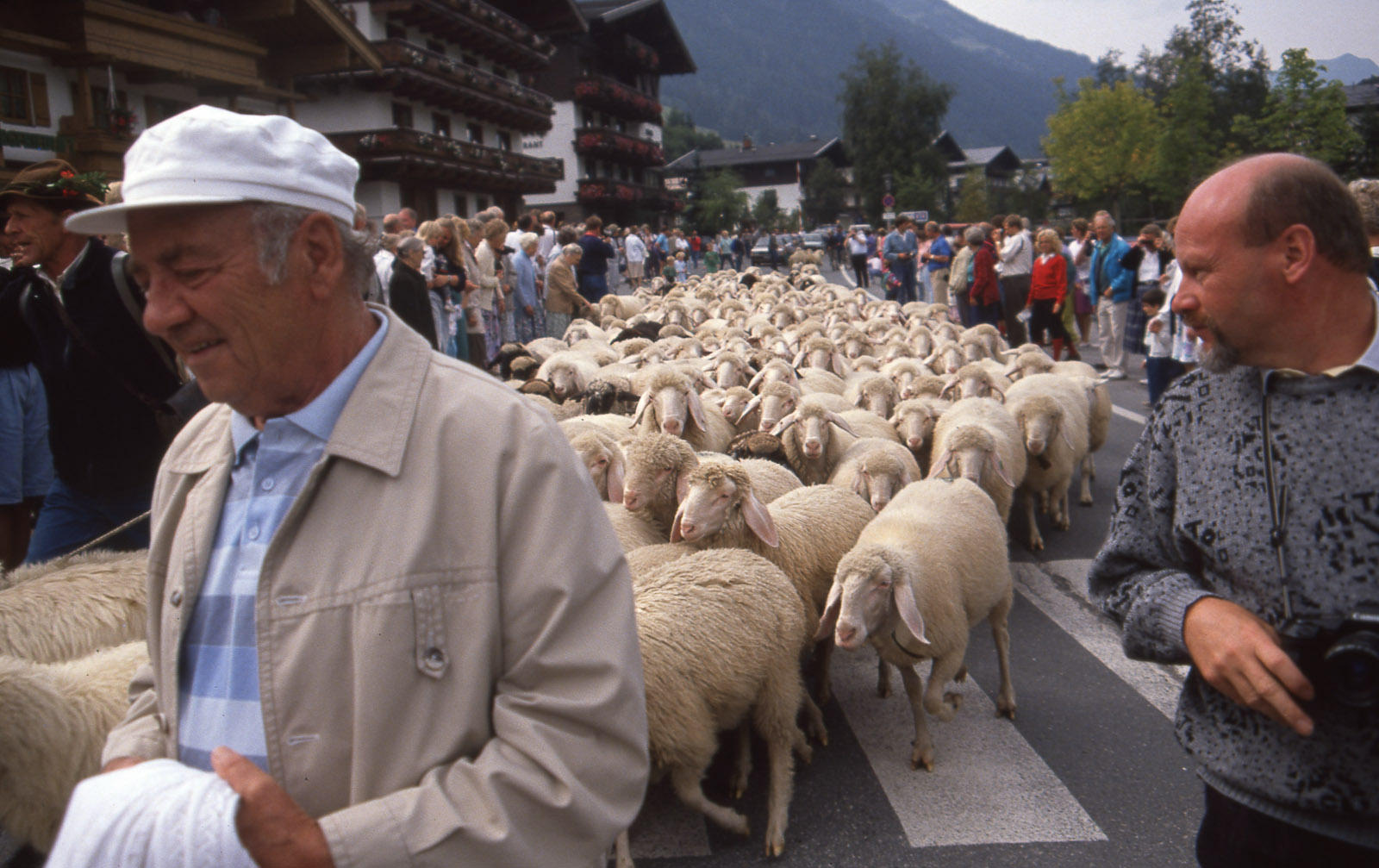

Из Берлина в Дублин лететь два часа. Самолёт поворачивается на крыле над водой и садится над какой-то лужей вместо залива — вода ушла с отливом на километры, обнажив грязное блюдце дна. На самой посадке перед касанием полосы самолёт пролетает над стадом коров, которые пасутся в десятке метров от ревущих авиалайнеров. На пограничном контроле таможенник сломал свою штампующую машинку об мой паспорт.

Летели «Рианэйром», крупнейшим европейским лоукостером. Я впервые летал «Рианэйром» и был приятно удивлен свободным местом в самолёте. Кстати, когда несколько лет назад сотрудников другой ирландской авиакомпаний «Эйр-лингус» арестовали за провоз нелегальных мигрантов в тележках с самолётной едой, «Риа» ответили рекламой: «Билеты за 10 евро на комфортные места. Комфортнее, чем в тележке». Подтверждаю — комфортнее.

Путешественника в Ирландию уже в аэропорту накрывает гэльским. Гэльский — это древний индоевропейский язык, который в Ирландии сохраняется и поддерживается. Правда, на нём свободно говорят всего около 100 тысяч человек, значительная часть которых живёт в удаленных сельских районах. Тем не менее его кое-как учат в школе, наносят на дорожные указатели и уличные таблички, используют в документах.

Дублин по-гэльски — Baile Átha Cliath, «Болле Аха Клиа». Впрочем, неподготовленному человеку произнести эти слова тяжело, потому что в гэльском проглатывается половина букв. Чего только стоит женское имя Caoimhe — «Кива». Русскоязычные туристы еще посмеиваются над двумя другими словами: фамилией архитектора Джеймса Гондона и латинский топоним Eblana, которым Птолемей назвал современную Ирландию (его невозмутимо используют в названиях заведений).

А вот женский двухкилометровый заплыв в речке Лиффи. Ажурный мост на фотографии называется Ha’penny Bridge, или Полупенсовый мост. Мосту больше двухсот лет, а называется он так потому что раньше за переход по нему брали полпенса — деньги якобы шли на ремонт обветшавших конструкций.

Дублин — довольно компактный город с малоэтажной британской застройкой. Как мы хорошо знаем, весь его можно обойти за день (правда, в один конкретный день в году). Город делится пополам речкой, а также разделяется на 24 почтовых района. Нечетные районы находятся в северной части, где традиционно селятся бедные жители, а четные — в богатой южной части. Кстати, районов 19, 21 и 23 не существует, а шестых районов — два. Не спрашивайте почему.

В Дублине много офисов крупных айтишных компаний: «Гугл», «Фейсбук» и другие компании держат тут свои небоскрёбы. Я был в офисе куда более простого и дружественного «Интеркома», куда нас водил К. В офисе «Интеркома» висят картины про каждого сотрудника к годовщине работы в компании, а на цокольном этаже расположено настоящее сейфовое хранилище, которое досталось в наследство от банка. Дверь хранилища благоразумно болтается на цепи, чтобы никто себя там случайно не запер.

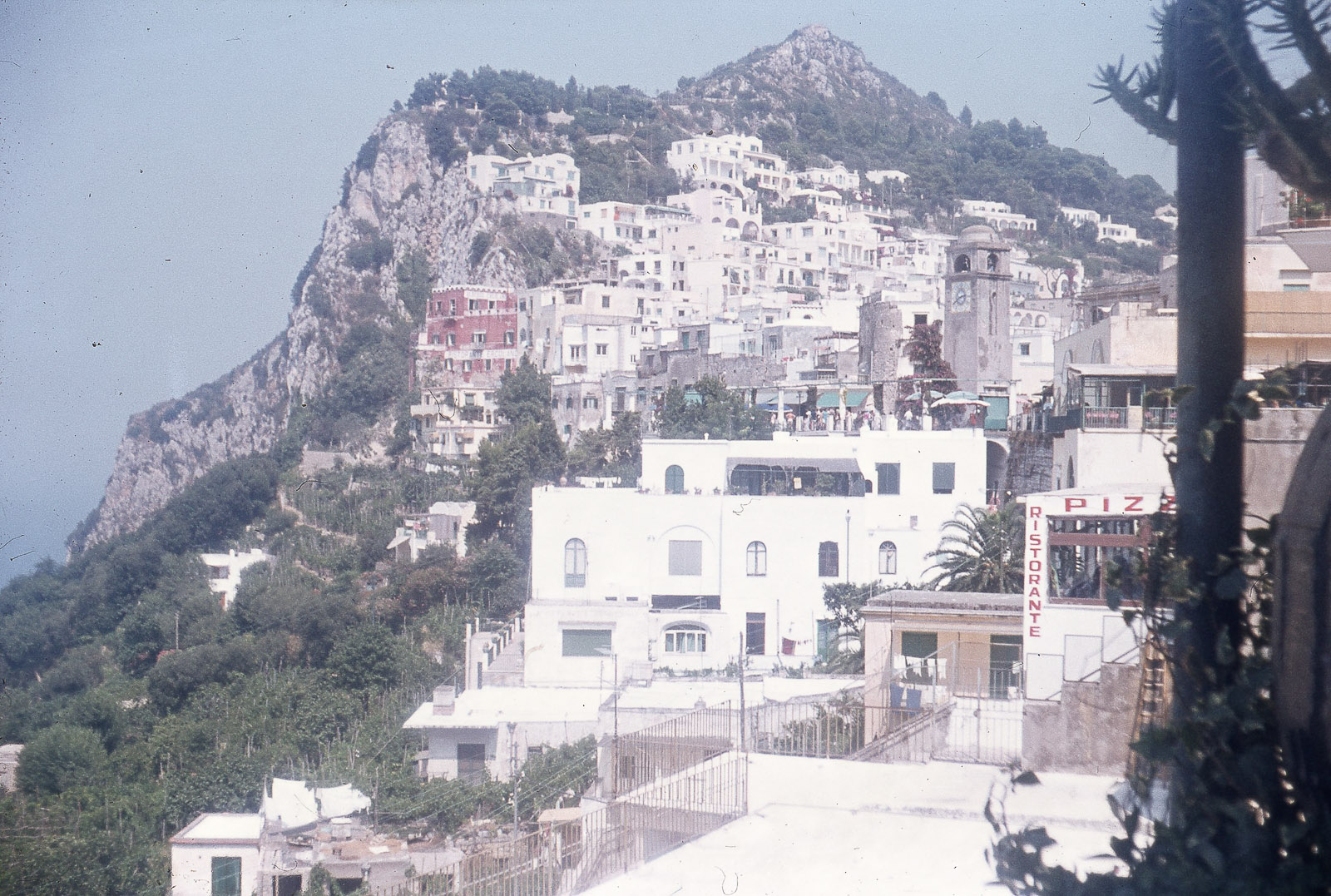

Я много читал про всякие налогово-айтишные скандалы, связанные с присутствием западных компаний в Ирландии. Можно сказать, что о Дублине я знал только то, что тут есть офис «Эппл», пивоварня «Гиннес» и тут проходит действие «Улисса». Ну еще про день святого Патрика. Про Патрика оказалось забавно — на самом деле с праздником сработал «эффект пиццы». Малозначительный, местячковый праздник («пиццу») привезли с собой десятки миллионов мигрантов в США, где он разросся, напитался шоу-бизнесом и вернулся обратно в Ирландию, наполненный новыми смыслами и диснейлендовским размахом. И теперь дублинцы вынуждены праздновать его наряду с чикагцами, которые перекрашивают реку в зеленый цвет — разве что в этот день ирландцы старательно уезжают из страны и закрывают пабы, чтобы туристы не перепились с особенно развязными горожанами. Кстати, по легенде Святой Патрик попал в плен к ирландским пиратам (охотно верю), и изгнал из страны змей (враки — никаких змей тут никогда не водилось). В Ирландии вообще нет опасных животных, не считая чаек.

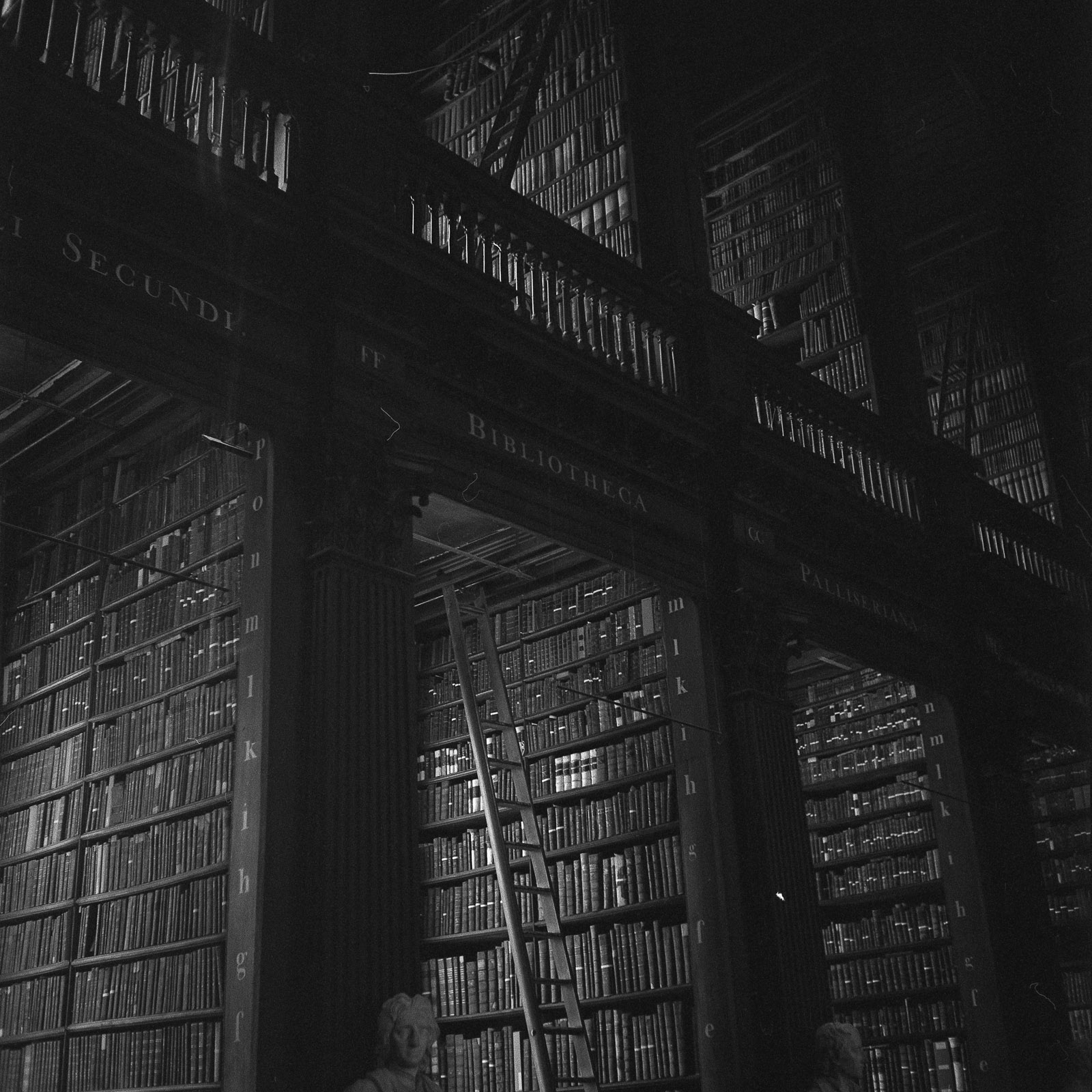

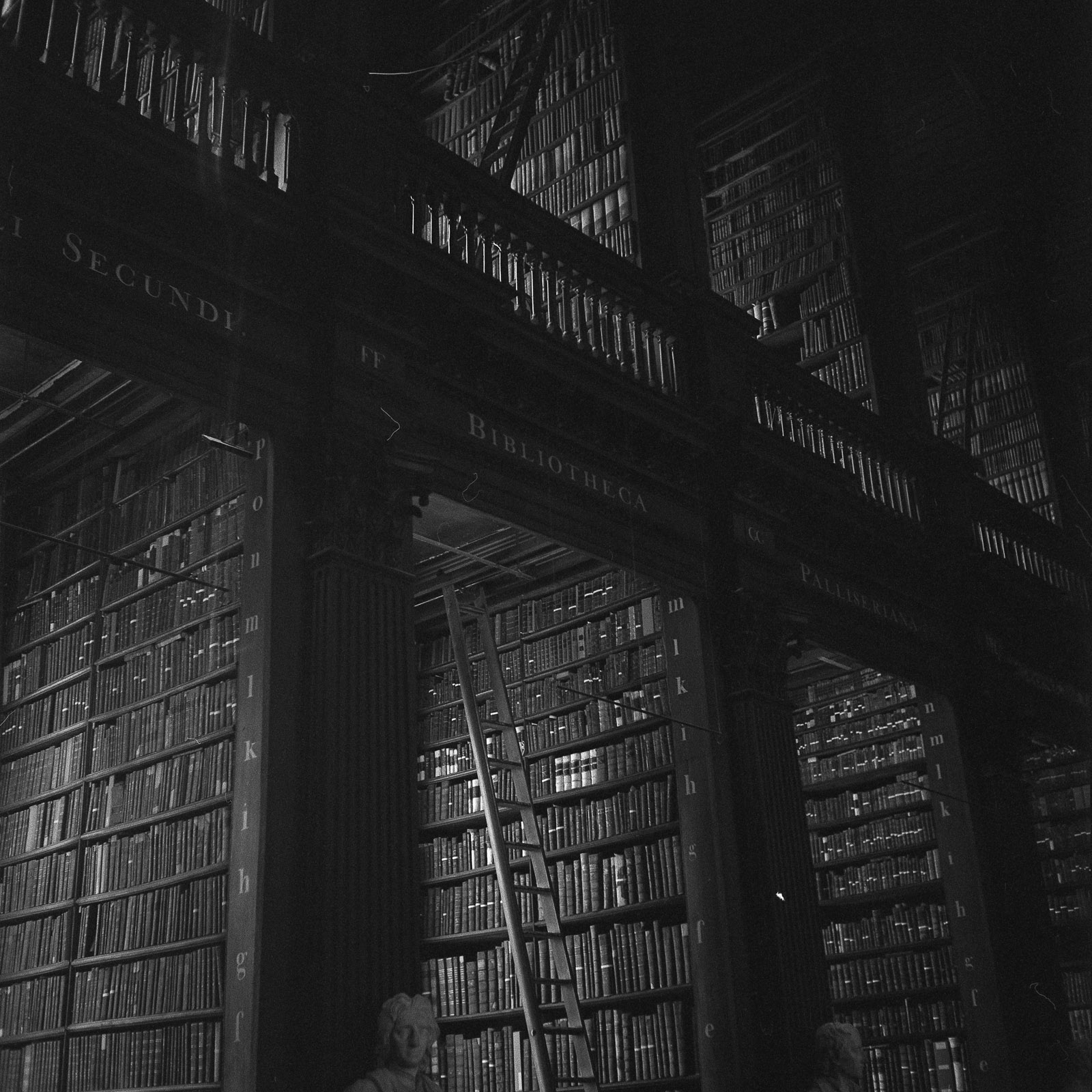

В один из дней пошли в знаменитый Тринити-коллеж, смотреть на библиотеку. Во дворе колледжа выступали музыканты и был праздник всяких государственных профессий. Военные прикатили робота для разминирования, врачи — специальную детскую скорую помощь с игрушечным дефибриллятором, полицейские надевали на всех бронежилеты, спасатели положили на траву спасательную лодку. Рядом музыканты в килтах старательно делали вид, что вот-вот будут играть на волынках, но всё никак не собирались.

А вот и знаменитая библиотека. В холле выставлена арфа, которая послужила прототипом для логотипа «Гиннеса». Когда в Ирландии выбирали государственный символ, то решили использовать ту же самую арфу, и чтобы не противоречить авторским правам, просто отзеркалили её в другую сторону. Удивительно ощущение — достаешь из кармана ирландскую монетку в один евро и на глаз определяешь, насколько стальная арфа на реверсе похожа не свой деревянный прототип. Наверное, это как прийти в Кунсткамеру и смотреть на чучело двуглавого орла.

В Дублине пьют традиционное пиво «Гиннес». Я впервые попробовал его здесь — вкусное, с нежной кофейной пенкой, но тяжеловатое для меня. Ирландцы настолько любят «Гиннес», что на старинных рекламных плакатах даже советовали давать его маленьким детям, для привития национальных ценностей. Еще едят картофельные чипсы (которые тут называют криспами), даже умудряются делать бутерброды с ними. Ну и конечно фиш-н-чипс — картошка фри и кусок рыбы, обжаренный на мучном фритюре с добавлением «Гиннеса».

Лучшие фиш-н-чипс в Дублине готовят в ресторанчике «Beshoff’s». Его основатель — матрос Иван Бешов, который участвовал в восстании на крейсере «Потёмкин», после бежал в Ирландию и жарил там рыбу с картошкой. Иван дожил до 102 лет и даже в старости с радостью бежал в порт, чтобы встретить советский корабль и поболтать с соотечественниками. Умер он в 1987 году.

Ирландское общество показалось мне довольно патриархальным, наверное даже более патриархальным, чем мне представляется британское общество. Чего стоит факт, что в Ирландии довольно тяжело развестись. Чтобы расторгнуть брак, нужно прожить раздельно четыре года и доказать, что шансов воссоединиться нет. Кроме этого, есть дорогие и непростые процессы разделения семей де-факто: пара остается в браке, но все имущественные и финансовые вопросы между ними урегулируются с привлечением специальных адвокатов. Из-за таких сложностей семейного законодательства многие так и не решаются пожениться, и 40% детей сейчас рождаются вне брака. Аборты в Ирландии также запрещены, и местным женщинам приходится летать за ними в Великобританию — восьмая поправка к Конституции страны уравнивает права гражданина и эмбриона. За отмену этой поправки каждое восьмое марта в стране проходят демонстрации.

К. и К. рассказываю, что даже оформление кредитной карты растягивается в Ирландии на несколько месяцев, а права могут оформлять год. С другой стороны, куда торопиться-то (если только не в паб).

В пабе я также побывал впервые тут, в Дублине. Они совсем не похожи на скучные берлинские барчики. В ирландских пабах очень громко, из-за гвалта приходится разговаривать криком. Как шутят К. и К., если в помещении становится громко от разговоров, то дублинцы просто начинают разговаривать еще чуть громче. Пока мы были в пабе, неожиданно раздалась противопожарная сирена — я с трудом заметил её вой. Кто-то из присутствующих заорал: «Посмотрите вокруг себя. Огня нет? Тогда продолжаем пить!» И мы продолжили.

По пинте «Гиннеса» раньше наливали донорам крови сразу после донации, еще в клинике. Вообще это звучит хорошим дополнительным аргументом.

Фотография черно-белая, а двери на ней — цветные. У местных жителей есть две байки про то, почему дублинцы красят двери в разные цвета. По одной байке так подвыпившие горожане снижают свои шансы спьяну вломиться в чужой дом. По другой — так горожане протестовали против траура, объявленного в по случаю смерти британской королевы Виктории. На самом деле дома строились по типовым проектам, и цвет дверей — это то немногое, на что могли влиять их жители. Ну еще разве что можно повесить особо вычурный дверной молоточек, «нокер».

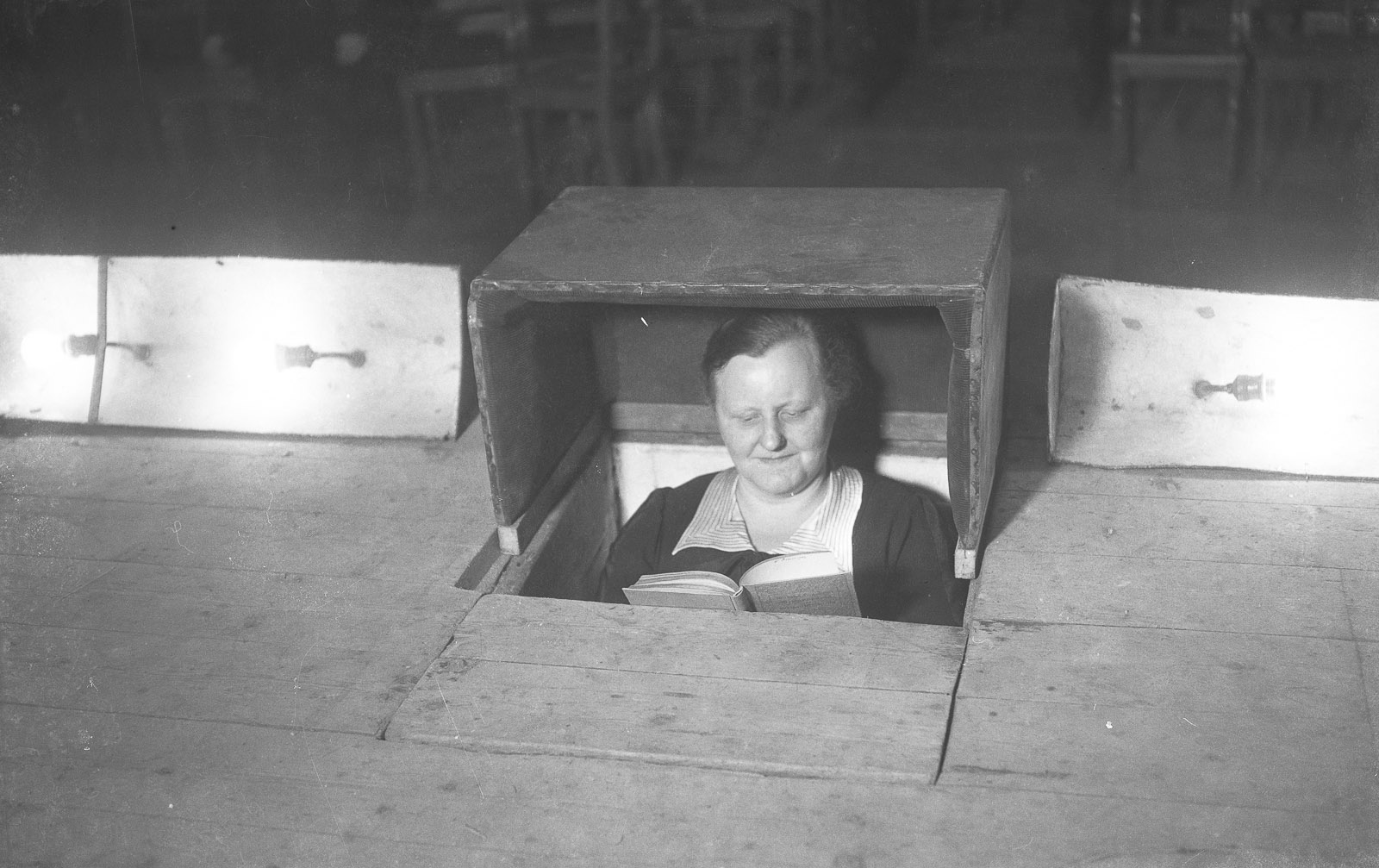

Дублинец разглядывает книги в витрине книжного магазина «Ходжес Фиггис», который упоминается в «Улиссе» Джойса. Удивительное дело — можно зайти в книжный магазин и купить книгу, в которой про него есть пара словечек.

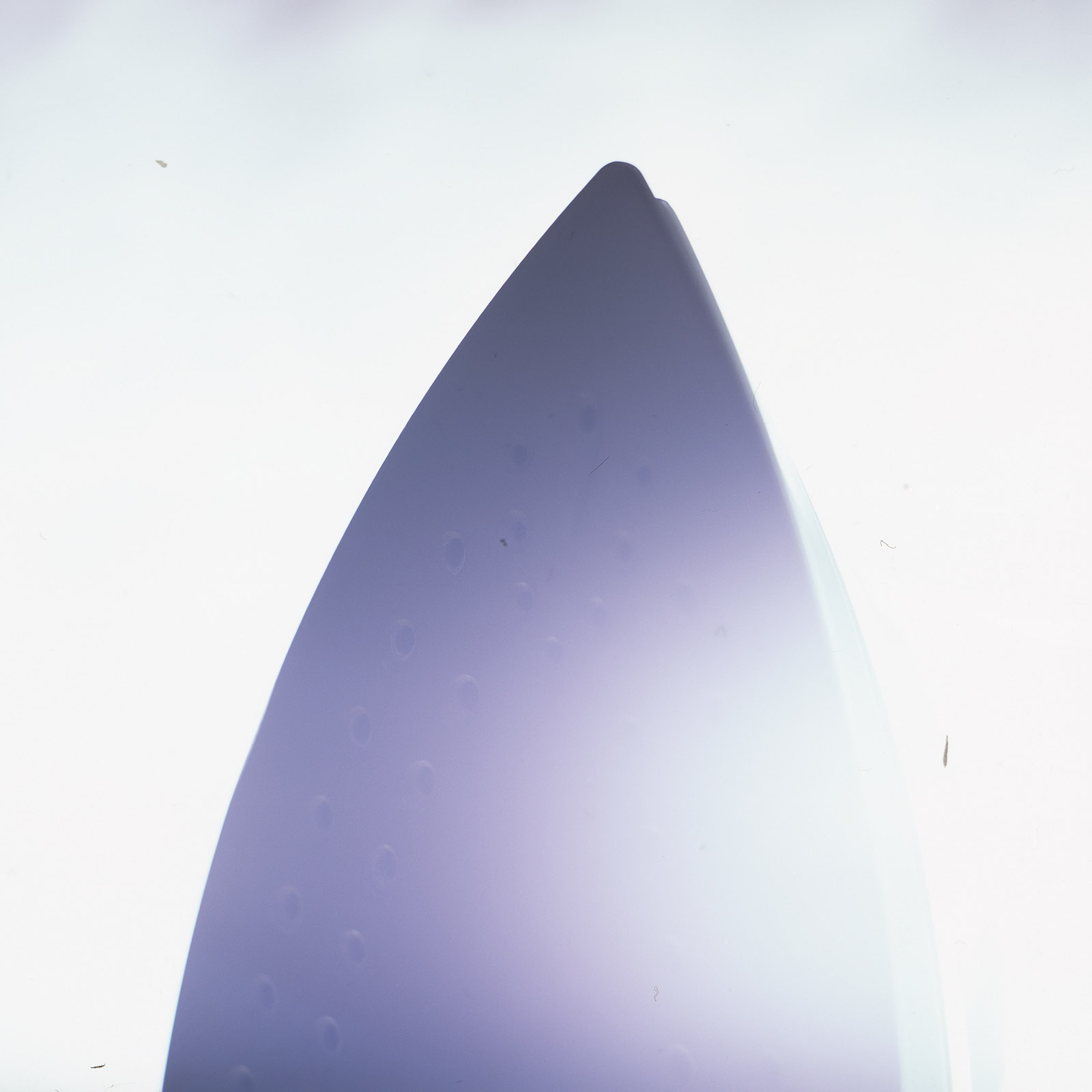

В последний день скатались в пригород Дублина, в городок Хоут на одноименном мысе. Здесь Леопольд Блум делали предложение жене Молли. Сейчас же в Хоуте только чайки, рыбацкие шхуны и сильный ветер. В залив приплывают тюлени, которых моряки подкармливают всяким непотребством — они смотря на туристов грустными глазами. Над Хоутом заходят на посадку самолёты, именно его в отливе мы видели по прилёту.

До Хоута полчаса на городской электричке. Сразу по приезду здорово отведать чаудера, это густой рыбный суп, и взять полдюжины местных устриц. После пора гулять по приморским скалам мимо дома нобелевского поэта Уильяма Йетса, посматривая на рыжеволосых детей и не менее золотистых ретриверов.

Господа на скале долго не хотели прыгать в воду, постоянно примеряясь к холодной воде. Сильный ветер доносил снизу отрывки русской речи. Мы крикнули «Ну давай», и человечек прыгнул.

Ходить по скалам над водой интересно, но страшно. Время от времени в местах для особо опасных сэлфи в каменистую почту вкопаны небольшие кресты — кто-то не удержался и улетел на десятки метров вниз, туда где вода вышибается о скалы в густую белую пену. А вот девушка прошла полтора часа для того, чтобы зарисовать маяк Бейли.

Почему-то все не любят морских чаек, а мне они нравятся. А чайкам нравится жареный картофель из «Бишофф». Чайки тут — как местные ирландские цыгане «пейви» (к ним принадлежал Микки О’Нил из фильма «Снетч»). «Пейви» тут живет несколько десятков тысяч: со своим языком и даже с генетическими отличиями от ирланцев. Любимое их занятие — разведение собак, лошадей да сбор металлолома. А в 2017 году из признали этнической группой на государственном уровне.

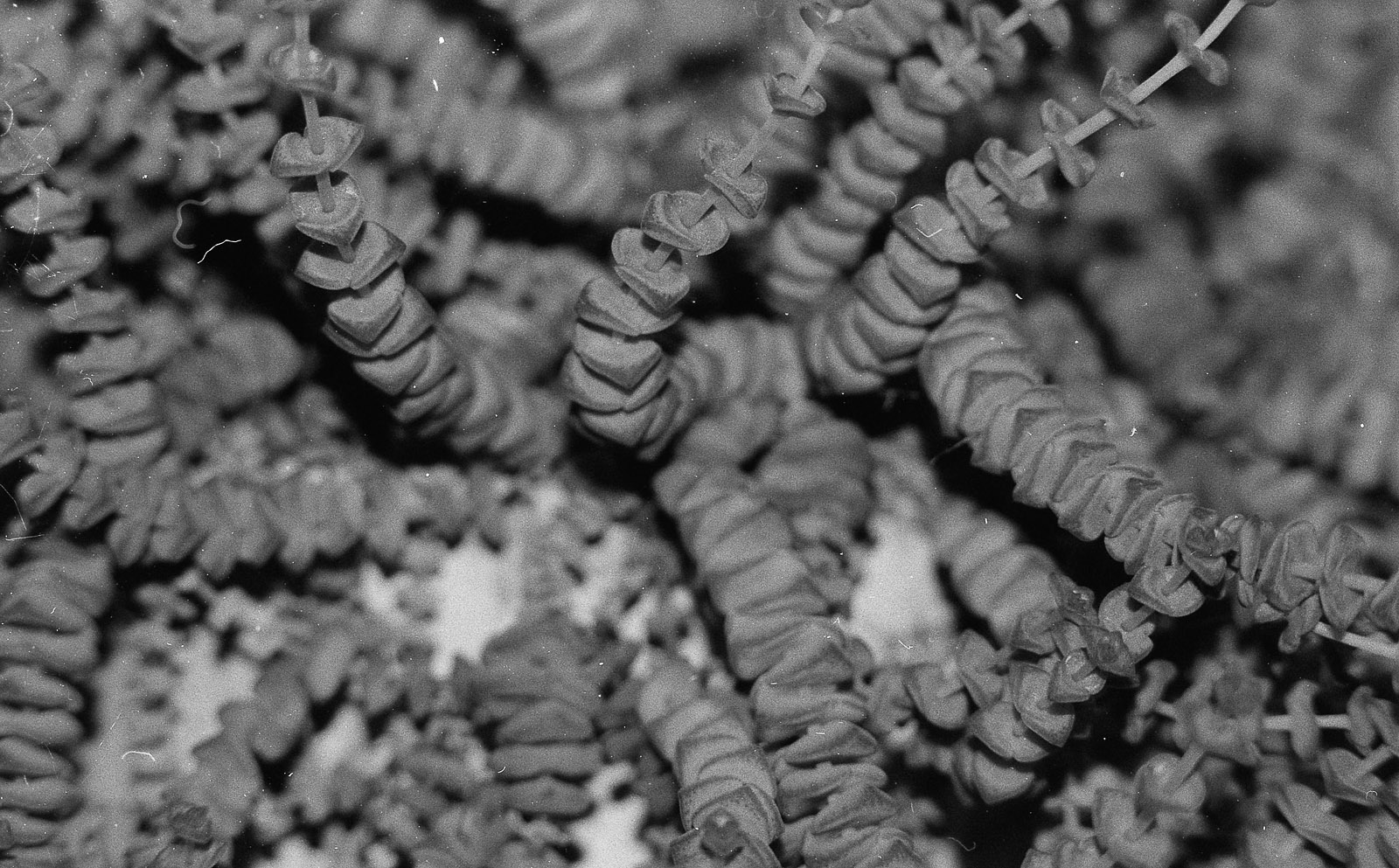

А вот самодельные ловушки-краболовки из старых канистр. Внутри каждой по горсти отломанных крабьих клешней.

Я так и не попил местного ирландского чая. Он бывает строго двух сортов: «Лайонс» и «Баррис» — и предпочтение между сортами делят нацию пополам. Еще ирландцы добавляют в чай сливочное масло, что уже совсем что-то запредельное. Помню, что я однажды сделал также под влиянием какой-то детской книжки, и получившийся напиток показался мне омерзительной смесью чая и куриного бульона. Так, погодите-ка, попил — и это был «Баррис»!

А еще ирландцы добавляю в кофе виски, так получается знаменитый айриш-кофе. А. как-то заказала такой в пабе для согрева. После мы долго высчитывали парциальное содержание алкоголя в её кофе и моём «Гиннесе» — кофе оказался крепче.

Когда улетали, подивился отсутствию паспортного контроля. Еще подвился пассажиру, который сошёл с ума на борту и старательно бил себя туалетной дверью по голове, выкрикивая страшным немецким голосом заветное слово «Шайземанн!». Еще купил бутылку виски «Красногрудка», которое пахнет сыростью и классикой — прямо как весь Дублин целиком.

Одним словом, надо вернуться.