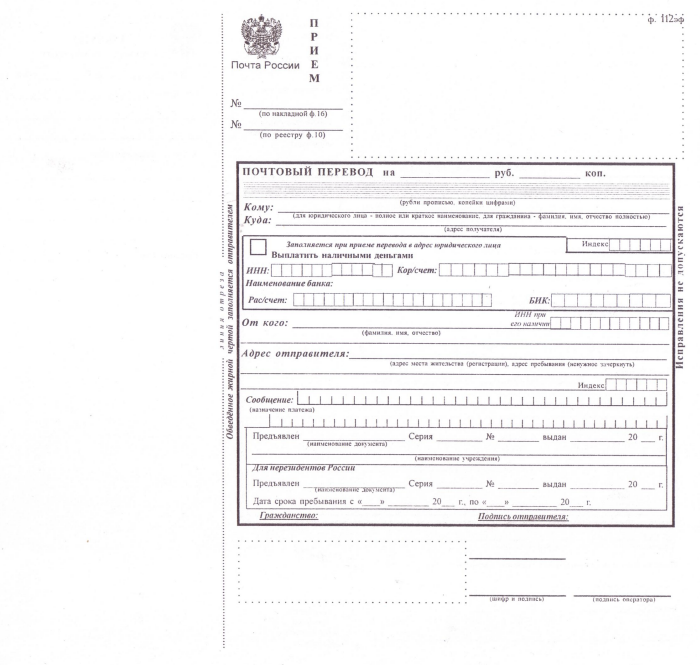

Купон и гаттер

Продолжаем серию почтовых заметок. Сегодня я расскажу о том что такое купон и гаттер.

Купон — это дополнительная, необязательная часть почтовых марок, которая отделяет друг от друга несколько марок и содержит информацию о почтовом выпуске.

Марочные купоны являются лакомством для коллекционеров-филателистов. Особенно эти ребята любят купоны, которые являются связующим звеном между несколькими марками (ага, как этот ↑).

Сейчас купоны не несут никакой почтовой функции, только эестетическую. Однако так было не всегда. В XIX веке в Бельгии выпускались так называемые «воскресные» почтовые марки, каждая из которых имела небольшой купон с надписью «в воскресенье не доставлять!«. В то время бельгийцы очень уважали свои выходные и не всегда желали видеть почтальона на пороге в воскресенье. Если отправитель письма не хотел тревожить адресата письмом, доставляемым в выходной, то он наклеивал на конверт марку вместе с купоном — в таком случае почтальон знал, что письмо может подождать до понедельника. Если на конверте была одна марка без купона, то почтальон смело стучался в дверь адресанта даже в воскресенье.

Купоны используются почтовой службой также как «свободные рекламные площади». На них часто размещают рекламу, агитацию и даже молитвы (хорошая молитва в общении с Почтой России очень важна).

Гаттер — это недокупон, полоса, которая отделяет марки друг от друга и от края марочного листа. Гаттер обычно не несет какой-либо полезной информации, разве что название выпуска да всякие фоновые изображения.

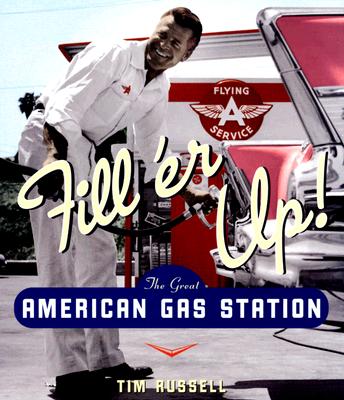

Вот, к примеру, я сегодня купил свеженький почтовый блок:

Так что если вам вдруг на почте вместо марок ушлые почтовые сотрудницы попробую подсунуть купоны или гаттеры, вы можете смело просить у них жалобную книгу и кидать ее прямо в сотрудниц.