Ответы на вопросы

Привет.

Это пост ответов на вопросы. Спрашивайте обо всем о чем хотите: о работе, хобби, путешествиях. Вы задаете вопросы в комментариях, я отвечают там же. Самые интересные вопросы попадают в пост с ответами.

Привет.

Это пост ответов на вопросы. Спрашивайте обо всем о чем хотите: о работе, хобби, путешествиях. Вы задаете вопросы в комментариях, я отвечают там же. Самые интересные вопросы попадают в пост с ответами.

Samurai Jack — это единственный или почти единственный сериал (пусть даже анимационный), который я могу смотреть без скуки и напряжения.

В разные годы я начинал смотреть разные сериалы, от любимого The Office до House MD и The Big Bang Theory. Честно говоря, у меня с сериалами не очень срасталось. Обычно все заканчивалось на первом сезоне или даже на первой серии. Все дело, наверное, в том что мне просто становилось скучно — у сценаристов обычно есть жесткие рамки того, как должны вести себя герои.

С Самураем Джеком все совсем не так — пока не было ни одной серии, которая бы мне не нравилась. У авторов есть правильное сочетание доброго безумия, чувства юмора и любви к деталям — в итоге все получается просто великолепно. А еще Самурая Джека я смотрю достепенно, по мере возникновения интереса, так что перенасыщения не возникает.

Одним словом, советую ознакомиться. Вот типичная серия, одна из самых интересных на мой взгляд:

Покупал я тут на днях на почте очередную марочку в свою небольшую коллекцию, вот эту:

Позволю себе процитировать историков:

8 февраля 1690 года городу Иркутску были высочайше пожалованы герб и печать. На серебристом щите герба был изображен бегущий бабр (разновидность тигра), имеющий естественную окраску – желтую с черными полосами, держащий во рту червленого соболя. Щит был увенчан императорской короной и обрамлен золотыми дубовыми листьями, соединенными андреевской лентой лазуревого цвета.

В 1857 году департаментом герольдии проводились работы по приведению ранее существующих гербов в соответствие с правилами украшений гербов губерний, областей, градоначальств, городов, посадов. При составлении герба Иркутской губернии старый герб города Иркутска претерпел существенные изменения. В результате досадной ошибки малоизвестное слово «бабр» было заменено более знакомым – «бобр». Так на щите появился черный бегущий бобр с кошачьей мордой, перепончатыми лапами и толстым хвостом.

Я уверен — когда эти герольдисты в очередной раз отправились в богатые иркутские леса по грибы, за ними пришел огромный бегущий бобр с кошачьей мордой, перепончатыми лапами, толстым хвостом и другими атрибутами невероятного монстра, достойного главной роли в фильме ужасов, и полакомился ими, жадно чавкая. Жаль только что это никто не увидел, не нарисовал на гербе и не напечатал на марке.

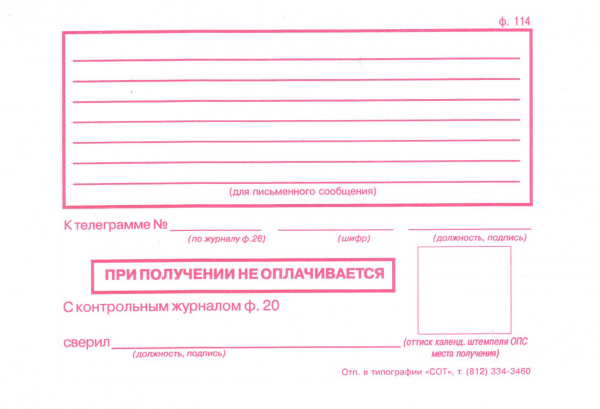

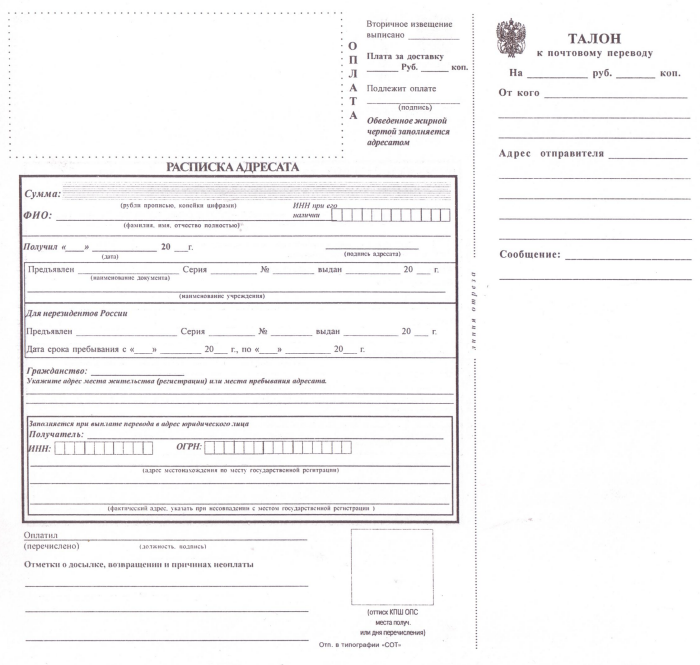

Сегодня хочется поговорить о почтовых бланках и формулярах — бумажных посредниках между клиентом и почтовой службой. Почтовые бланки наверняка тоже кто-то коллекционирует (кто-то, но не я), однако я сегодня зашел на почту и взял парочку.

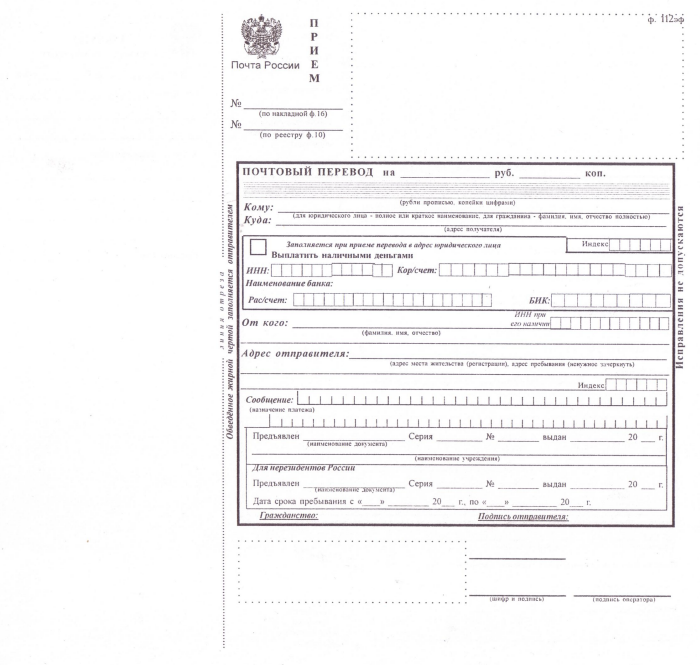

Вот бланк на телеграфный перевод с лицевой стороны:

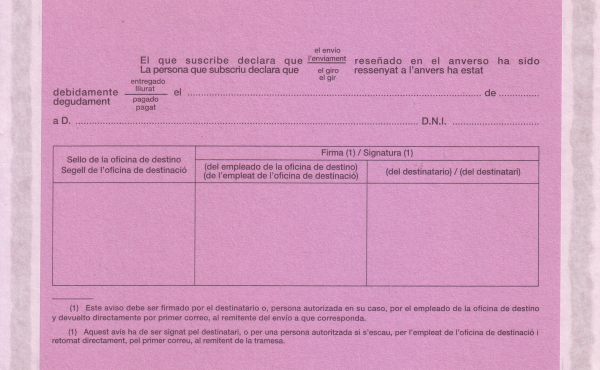

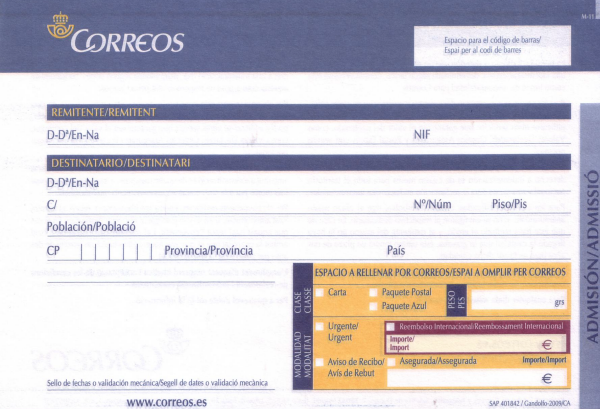

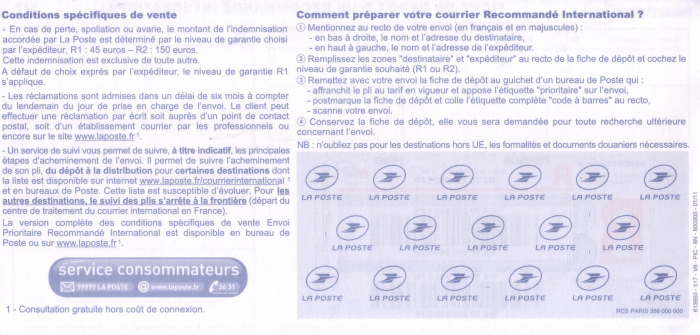

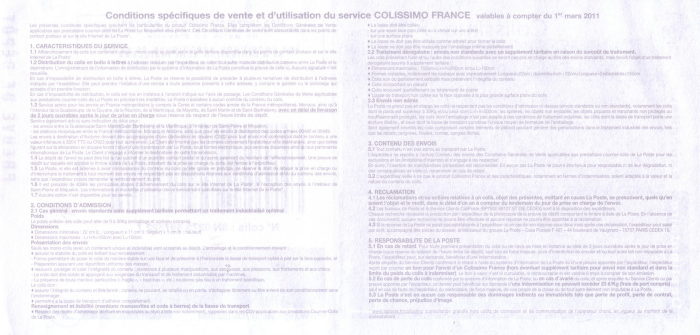

А вот еще парочка бланков, из Франции, первый:

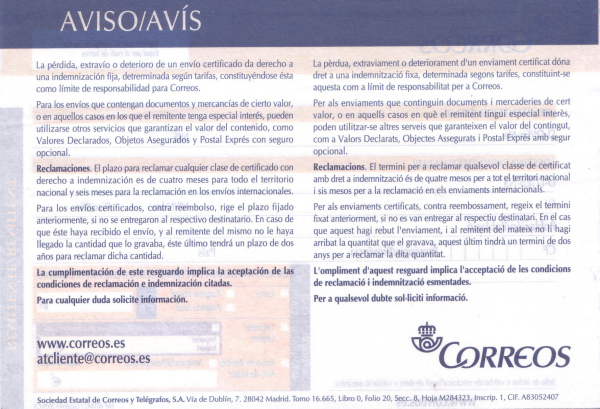

Чем дальше, тем шрифт условий становится мельче (а самих условий — больше), и тем меньше полей для заполнения руками — все штрих-коды, обозначения, цифры, буквы. При этом дизайнеры думают не только о том, как разместить на маленьком бланке все нужные поля и тексты, но и о том как сделать их легкочитаемыми — для этого вводятся пиктограммы и цветовое кодирование.

В европейских почтовых бланках есть место для красоты и удобства, не смотря на то что ими все меньше и меньше пользуется человек — они сконструированы для быстрого машинного считывания. Наши же бланки созданы для заполнения человеком, но даже молодому, умному и зрячему трудно понять кто и куда вписывать (кроме уж совсем элементарных бланков, вроде телеграфного перевода). Редкая красота бланков произрастает из их невероятной, вынужденной простоты. Стоит чуть добавить автоматизации как бланк сразу превращается в информационный хлам.

Никогда не мог понять и не пойму до сих пор — почему у нас нельзя сделать красиво? Ведь для того чтобы сконструировать новые, понятные и легкие бланки не требуются миллиардные инвестиции, достаточно просто посмотреть как делают другие и взять все самое лучшее. Конечно, у Почты России немало других проблем, но одну из них (страшные и непонятные бланки) решить очень просто.

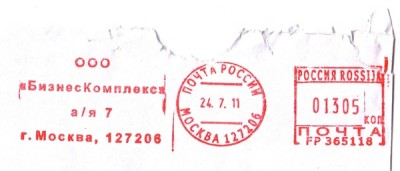

Сегодня мне в физический почтовый ящик упал очередной спам. К сожалению, физический почтовый спам не так легко удалять и фильтровать как спам виртуальный, однако и из него можно порой узнать кое-что интересное. Например то, что на спаме есть такая штука как франкотип.

Вот верхний правый угол письма (простите за неровный край, я от злости отгрыз кусочек):

Эти печати называются франкотипами. По сути это упрощенная версия марок, используемая в организациях и компаниях, рассылающих письма десятками, сотнями тысяч или даже миллионами. Для того чтобы наклеить три-четыре миллиона марок на миллион писем потребуется очень большой штат людей с быстрыми руками и слюнявыми языками (простите за физиологическую подробность). Этот ненужный механический труд гораздо удобнее упростить — марки (или их имитацию) может наносить специальная франкировальная машина.

По сути это специальная разновидность принтера, которая быстро-быстро печатает на конвертах штампы, а затем подсчитывает количество отпечатанных. По общему количеству нанесенных штампов организация расплачивается с Почтой России как за марки.

На письме, которое мне пришло, стоит три штампа. Тот что слева не несет никакого особо смысла (впрочем, как и все письмо), на нем только адрес организации. Франкотип в центре называется календарным почтовым штемпелем и используется для определения времени отправления. Штамп справа является знаком почтовой оплаты и заменяет собой марку, на нем можно найти номинал штампа — 1305 копеек (или 13 рублей 05 копеек) и номер франкировальной машины, FP 365118.

Общий оборот франкировальных машин значительно превосходит оборот марок. Так что, покупая на почте очередную красивую марочку, знайте — на ее одну приходится пять-шесть бездушных штампов, которые ставят франкировальные машины. А еще за такими вот штампами охотится особая разновидность филателистов, которые сами себя называют страшным словом механофилы.

Я неутомимо продолжаю нести в массы свои читателей прекрасное, доброе, вечное из мира знаков почтовой оплаты. Помимо космонавтов и поездов у меня в коллекции есть нечто среднее между ними — самолеты. Их я вам сегодня и покажу.

Засев пересматривать альбом с «летающими» марками, я столкнулся с тем, что среди них очень много любопытных, буквально каждая пятая. После предварительного отбора марок передо мной на столе лежала солидная стопка, которая едва влезла бы и в три блогозаписи. В итоге скрипя сердцем (до сих пор скрипит) я оставил 15 самых любопытных.

Африка не устает воевать и печатать марки (порой занимаясь этим одновременно). В итоге примерно на половине всех африканских марок нарисовано оружие. Вот и здесь смелой дугой летит JetFighter-100 на фоне какой-то палитры. Действительно, на таком фоне и истребитель кажется миролюбивым словно розовый единорог, и вера в скорое завершение войны разгорается с новой силой (прямо как война, ага).

Эту марку я бы назвал «Случай в аэропорту». Могу представить себе удивление туриста (первого в Никарагуа за тридцать последних лет), который собравшись улетать домой вдруг увидел, что в его самолет из грузовой скорой помощи (тяжелый случай, наверное) привезли нечто. «Что тут происходит?» — спрашивает он у девушки, держащей в руке авоську модели «Красный крест». А она отвечает: «Не переживайте, в соседнем Гондурасе кончились руки и ноги для трансплантации. Сейчас ноги погрузят и вы тоже сядете. Вы пока идите выбирайте какая вам больше нравится».

Полюбуйтесь кстати на угол подъема крыла (оно мощно так загибается вверх) и на тени (широкая, пилообразная тень от крыла и узенькая, словно веточка баобаба, тень от корпуса самолета). А еще круто они вписали значок доллара $ в символ ¢ (обозначение валюты Ганы), я так не могу.

Хитрые узбекские почтовые дизайнеры схалтурили и не стали рисовать марку, а поставили на нее обычную фотографию. Ай как нехорошо! Ну ладно, прощу им все за прекрасный винтокрили.

Корейцы конечно мастаки делать марки, на которых непонятно что происходит. К красной, воспаленной Корее со всех сторон стремятся разные транспортные средства: из Новой Зеландии плывет пароход, из Океании смело по воде едет поезд (тем же собирается заняться китайский паровоз). И только самолету повезло больше всех, корейские дизайнеры не отпилили ему половину корпуса, он летит целым.

У афганских почтовых дизайнеров неожиданно нарушилось цветовое восприятие мира (нетрудно догадаться почему) — горячий, красный самолет летит над шоколадными горами сквозь густой зеленый туман. Хорошо еще что не забыли самолету крылья нарисовать и винты.

Порой в дизайне форма начинает превалировать над содержанием и получается какая-то невероятно красивая и бессмысленная ерунда. На этой корейской марке прекрасно все, от обамления из красных проводков и милых облачков вверху до желтого самолета, в котором и самолет-то трудно узнать (особенно верхний рисунок удался). У меня только три вопроса: что за зеленая планета внизу, почему в Корее празднуют юбилей немецкой люфтганзы и не садился ли в Корее красный самолет из Афганистана?

Как известно, лучшие в мире конкорды на марках рисуют в Болгарии — болгарским почтовым дизайнерам особенно хорошо удается знаменитый наклоненный нос самолета. Ну а вообще, конечно, «Конкорд» должен выглядеть вот так (простите за черный юмор).

Взлетающий корейский самолет, худой словно некормленая собака — это всегда приятное зрелище. Под крылом расстилается родная корейская земля, пахнущая рисом и чучхе, видятся желтые квадратики домов и заводов, а над всем этим, даже выше трасс небесных скороходов парит знаменитый корейский летающий почтовый ящик.

Не меньшая драма разыгралась в воздухе Монголии — огромный, жирный И-16 догнал маленький серенький самолетик и сейчас порежет его своим мощным винтом на конскую колбасу. От страха и неизбежности у маленького самолетика извело крылья и показались языки пламени, робкие словно попытки летчика спастись от этого воздушного хищника.

Перед нами брендбук болгарской авиакомпании Баклан (простите, Балкан) — в ее распоряжении два фюзеляжа от самолетов разных размеров (без крыльев) и вертолет (без винтов). Ну и что что они не летают, посмотрите какаие на них красивые разноцветные полоски!

Корейские почтовые дизайнеры не устают радовать нас — на этот раз они празднуют 100 лет прогресса, в честь которого они заставили ИЛ-74 летать вокруг национальной корейской вазы (в которой достаточно трудно узнать Монгольфьер)

Вы еще не забыли марку, на которой различные транспортные средства спешили в красную Корею праздновать всемирный день Красного Креста? Вот вам продолжение комикса — как видите, с самолетом и пароходом все в порядке (а поезда, по-видимому, утонули). Вот только и самолет, и пароход что-то как-то вдруг устарели и уменьшились в размерах…

Пока мы тут следим за Кореей и ее авиационными чудесами, в Камбодже наступил кризис вертолетостроения — в стране закончилась фанера, и на каждый вертолет приходится всего по одному листочку. Необходимо срочно помочь Камбодже фанерой и шпоном, иначе она продолжит пугать аэропорты мира свими летающими скелетами.

В Мозамбике самолет видели только один раз, и то в бинокль. Так его и нарисовали, в надежде что он когда-нибудь прилетит обратно.

Закрывают сегодняшний хит-парад чехословацкие почтовые дизайнеры, которые нарисовали на марке что-то совершенно непонятное, в котором только отдаленно можно разглядеть нечто отдаленно связанное с самолетами и авиацией. Если вы знаете что здесь нарисовано — напишите мне в комментариях пожалуйста, а то я спать не могу.

На следующей неделе продолжим. Спасибо за внимание.

Всем привет!

У меня в блоге отныне появилась новая рубрика, «Идея». Так уж получилось что мой мозг генерирует десятки, сотни различных идей в месяц, от совершенно бредовых до умных (и скромных, ага). Хватит им копиться в моих блокнотах и записных книжках. Идеи, выходи по одной!

Сегодня у нас спичка-секундомер.

Зажег и отмеряй нужное количество секунд. Можно делать даже спичкопалку, на минуту — если рука не устанет ее держать и жечь.

Спасибо Ане за рисунок.

Продолжаем тему моих любимых подкастов, начатую в прошлый раз русскоязычными подкастами. Сегодня я представлю вам то, что я постоянно слушаю на английском и эсперанто.

Начнем с англоязычного:

Вот, пожалуй, и все. Когда-то я много слушал различных подкастов для расширения словарного запаса и вообще для изучающих английский язык, но с моим уровнем найти действительно полезный подкаст трудно, а следить за проектами ниже своего уровня — скучно. Так что я достаточно быстро перешел от всяких там Grammar Girl к No Agenda — стало труднее, но кто говорил что будет легко?

Еще я постоянно слушаю эсперанто-подкасты. Для тех моих читателей кто знаком с этим прекрасным языком такие подкасты как Radio Verda или Pola Retradio не будут новинкой — их двух мне хватает вполне.

Это все аудиоподкасты, которые я слушаю регулярно. В третьей, последней, части я расскажу про видеоподкасты, которых навскидку оказывается очень много.

Прочитал недавно интересную книгу о барселонском стрит-арте, буквально через несколько часов после того как увидел его своими глазами.

Книгой, конечно, это нельзя назвать — типичный графический альбом, в котором из текста название книги на обложке. Это и понятно — автор книги просто прогулялся по своему городу, нафотографировал уличного искусства на небольшую книгу и издал ее, вот и все дела.

Не сказал бы также что барселонское уличное искусство сильно на вид отличается от уличного искусства других европейских городов, разве что оно слегка мягкое и ненавязчивое (если сравнивать с немецким) и слабохудожественное (в сравнении с нидерландским). Впрочем, интересные концепты попадались и на улице, и в книге.

Еще мне кажется что такие покупать — глупое дело. Во-первых их просто тысячи и все они на вид одинаковые. Во-вторых они стоят достаточно дорого, 50 евро за полчаса чтения. Ну а в третьих для того чтобы посмотреть на стрит-арт нужно либо самому ехать в другую страну, либо достаточно просто полчаса полистать соответствующие блоги.